世界には日本より寒い国は少なくありませんが、家の中の話となると、先進国の中で日本ほど室内が寒い国はないと考えられています。近年、「家の中の寒さ」が私たちの健康を損なう深刻な要因となっている可能性が注目され始めました。暖房をつけても家が寒いと悩んでいませんか? 健康と環境のためのキーワードは「断熱」です。

| ▼この記事を読むとわかること > 部屋の寒さが健康被害をまねく > なぜ? 暖かい地域の方が冬季死亡率が高い > 「家が寒い!」はこんなに怖い > 断熱後進国になってしまった日本 > 日本の家の8割以上が断熱基準を満たさない > 学校の断熱はどうなっている? |

部屋の寒さが健康被害をまねく

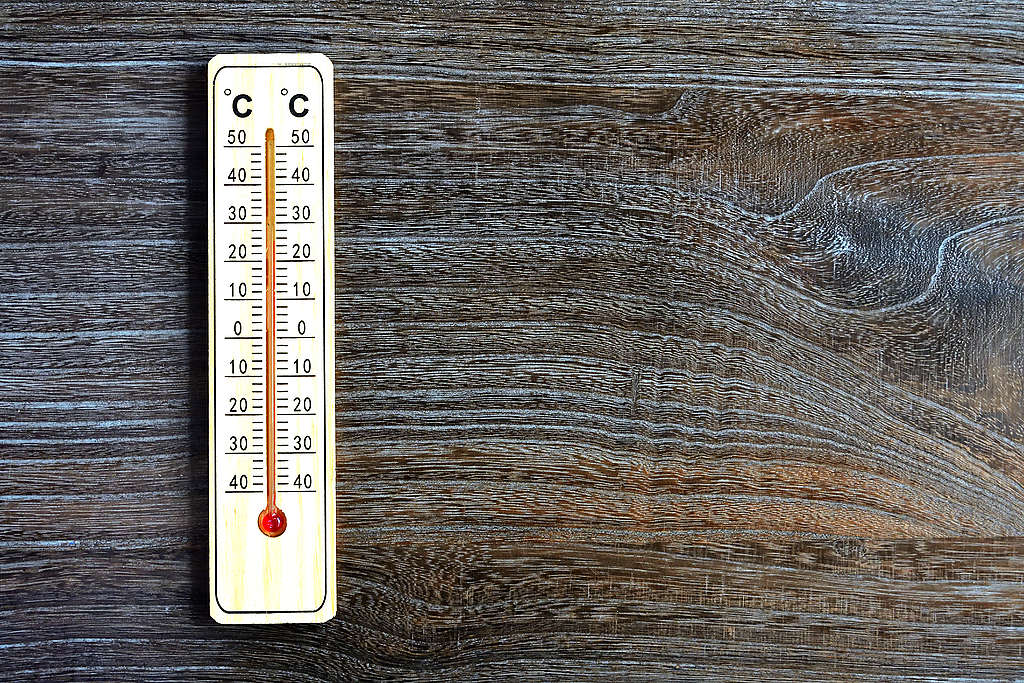

朝起きて、暖房を入れる前の部屋は何℃くらいですか? もしも18℃を下回っているようなら注意が必要です。家の中が寒いことや、部屋ごとの温度差が大きいことが健康に及ぼす悪い影響が、近年の研究で明らかになっています。

WHO(世界保健機構)は冬場の室内温度を18℃以上にするよう強く勧告していて、とりわけ高齢者や子ども、慢性疾患を持つ人には、さらに部屋を暖めることを推奨しています*。

部屋の寒さは健康被害に繋がる深刻な危険因子です。

例えば、イギリスにはもっと明確な室内温度についての規定が存在します。保健省が設ける「住宅の健康と安全の評価システム(HHSRS)」では、人が健康でいられる温度が21℃前後であることがはっきりと謳われ、16℃以下になると健康リスクが高まるとされています*。

なぜ? 暖かい地域の方が冬季死亡率が高い

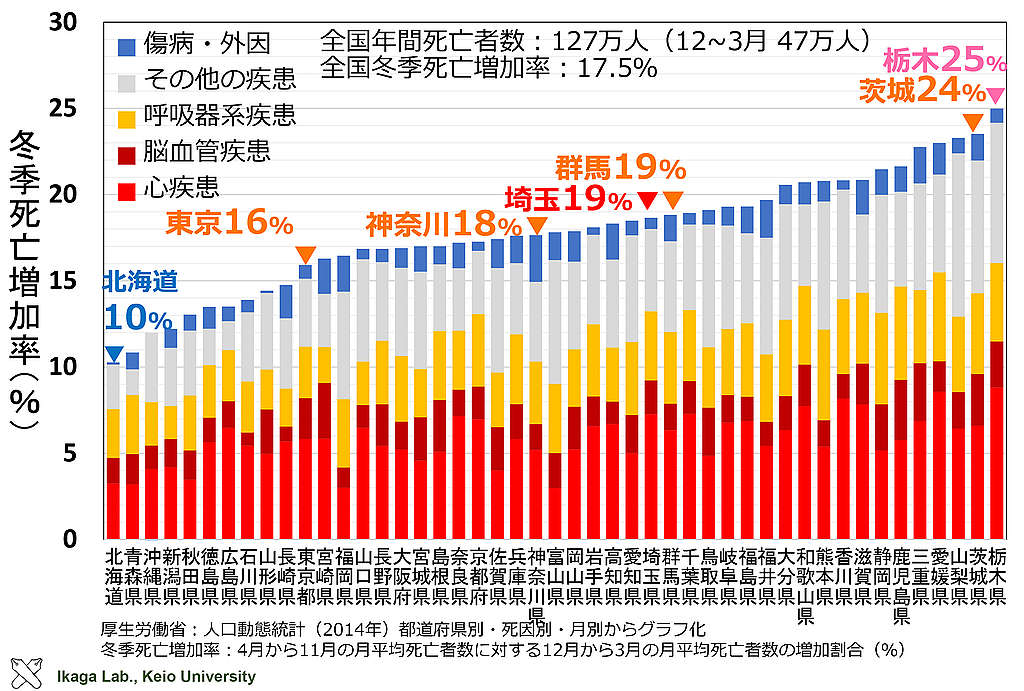

日本の死因のトップに、心疾患(2位)と脳血管疾患(4位)*があります。これらは寒い時期に増加していますが、こうした冬の死亡増加率の上昇は気温の低い地域で目立つわけではありません。

2011年から10年間、心疾患と脳血管疾患を含む冬季死亡増加率が全国で最も大きかったのは栃木県で、その数は北海道の2倍を超えていました。比較的温暖な気候の地域で冬季死亡増加率が大きくなっていることがわかっています。

これはどうしてなのでしょうか。統計が語っているのは住宅の断熱性能の重要さです。専門家は北に位置する住宅に比べ、温暖な地域で住宅の断熱化が進んでいないことが健康被害に繋がっていると指摘しています*。

「家が寒い!」はこんなに怖い

室内温度が健康に及ぼす影響の中でも特に目立つのは血圧への作用です。起床時に部屋の温度が低いほど血圧が高くなることがわかっています。

血圧は健康のバロメーターです。具体的には室温が10℃低いと血圧は7.3mmHg高くなり、高齢者になると血圧上昇の幅はさらに大きくなります*。

厚生労働省は40~80歳代の人々の最高血圧を平均4mmHg低下させることで、脳卒中死亡数を年間約1万人、冠動脈疾患での死亡数を年間約5,000人減少させることができると推計しています*。住まいを適温に保つことは、とても重要です。

寒い家の問題点はほかにもあります。部屋ごとの温度が違うと、暖かい部屋から動きたくなくなりますよね。部屋の寒さが人の活動性を奪っているという点も見逃せません。

断熱改修を施した家では、その家に住む人がより活動的になるということがわかっています。断熱された住まいでは、居住者の身体的な活動時間が1日につき平均で22〜34分も増えていました*。

そのほかにも、脳と室内気温の相関についても近年研究が進んでいます。冬季の居間室温が低い家と比べ、室温が1℃高い家の居住者の脳神経が2歳若かったという報告も見られました*。

断熱後進国になってしまった日本

扉の壊れた冷蔵庫を想像してください。いくら中身を冷やそうとエネルギーを使っても、きちんと閉まらない冷蔵庫では、飲み物や食べ物がしっかり冷えることはありません。日本の住宅の多くで同じことが起こっています。

日本では、住宅の性能表示の一つとして断熱の等級が設けられていますが、1999年に設けられた「等級4」が最高断熱基準とされ、23年もの間それ以上の等級は存在しませんでした。家を建てる時に守らなければならない断熱に関する決まりがなかったこと、そして反対にどれだけ断熱性能が優れている家も等級4に分類するしかなかったことが、日本を断熱後進国にしてしまいました。

しかし、2022年、市民の力強い後押しや住宅業界、環境団体などの要請によって、日本でも5〜7の断熱等級が新しく設けられることになりました。2023年6月には建築物省エネ法の改正案が成立しています**。

世界的にみると等級6でやっと欧州各国の住宅基準と並ぶといわれる

この法改正により、家を建てる際に基準以上の断熱を施すことが義務付けられます。2025年度からは、すべての新築の建物が、断熱材の厚さや窓の構造などを定めた「省エネ基準」を満たすことになるということです。これは市民、専門家、事業者らが力をあわせてアクションを起こした成果です。

▶︎グリーンピース・ジャパンが事務局を務める「ゼロエミッションを実現する会」が建築物省エネ法改正案成立に貢献しました

日本の家の8割以上が断熱基準を満たさない

住宅の断熱についてのルールが大きく変わったことで、冬にはしっかりと暖まり、夏は涼しさが続く家が増えていくはずです。

しかし、家は末長く住むために建てられるもの。日本の住宅の平均利用期間は、世界的に短いとはいえ約30年あり、今現在は断熱基準に満たない住宅に住んでいる人がほとんどです*。

日本国内には新築以外の既存住宅が現在約5,000万戸ありますが、そのうちの87%が新たに決まった省エネ基準を満たしていません*。

法律改正にあわせて、公的な住宅の省エネ化支援が強化されることが決まり、家の購入や新築、リフォームや窓の取り替え時にも、断熱や省エネに関わる条件を満たすことで、補助金がもらえたり、税金が安くなったりします。2023年から始まったこの制度は2024年度も引き続き受付が行われています*。計画的に助成制度を活用しましょう。

学校の断熱はどうなっている?

断熱性の低さは、一般の家屋だけの話ではありません。日本の学校では、新しい省エネ基準ができたあとも、基準にあわせた断熱改修が国主導で行われたことはありません。ほとんどの学校が基準値に遠く及ばない無断熱の状態のままです。

大人は、寒すぎたり暑すぎたりすれば、冷暖房を強めるなど、何かしらの対策で自分で自分の身を守ることができます。しかし、教室で学ぶ子どもたちはそうではありません。

冬場はコートやジャケットを着たまま授業を受けている生徒たちがいます。また、夏場には熱中症で搬送されるケースや、高温による体調不良が原因で早退する生徒も出ています。学校では今、集中するのが難しいような過酷な環境下で子どもたちが過ごしています。

▶︎グリーンピースが事務局を務めるゼロエミは、仲間と共に学校の断熱を求めて約2万7千筆の署名を文部科学大臣に提出しました

地球の自然環境を守るためにも、私たちと子どもたちの健康を守るためにも断熱は非常に重要です。グリーンピースでは、断熱の大切さをひろく知らしめ、学校教室の断熱を求める新しい取り組みが始まります。ぜひ応援してください。

メールで環境問題の

最新情報を受け取る

環境ニュースや環境活動の最新情報をお届けします。

続けて読む

▶︎日本の教室がめちゃ暑い 学校の断熱ってどうなっているの?

▶︎増加する猛暑日、学校はどうなってる? 子どもを守るため断熱の必要性を訴え

▶︎学校教室の断熱を急げ! 約2万7千筆の署名を提出 ーー署名は継続