Driving Change

気候危機とモビリティの関係

交通部門は気候危機の大きな要因

通勤、通学、買い物や旅行、あなたは必要な移動のためにどのような交通手段を利用していますか?

私たちの生活のなかで安全であり環境に優しい交通手段を確保することは非常に重要です。しかし、自動車、飛行機など、動力源を化石燃料とする交通手段は温室効果ガス(GHG)、特に二酸化炭素排出の大きな原因となっています。現在、世界の二酸化炭素排出量の約4分の1(22%)は人々の移動や荷物の輸送にかかわる運輸・交通部門によるもので*1、その排出量は年々増加しています*2。

IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)によると、今世紀末までの気温上昇をパリ目標の1.5℃以内に抑えるためには、運輸・交通部門を含むすべての部門で二酸化炭素の排出量を急速かつ大幅に減らす必要があり、2050年までに99%削減(2019年比)する必要があるとしています*3 。

二酸化炭素を大量排出するガソリン車

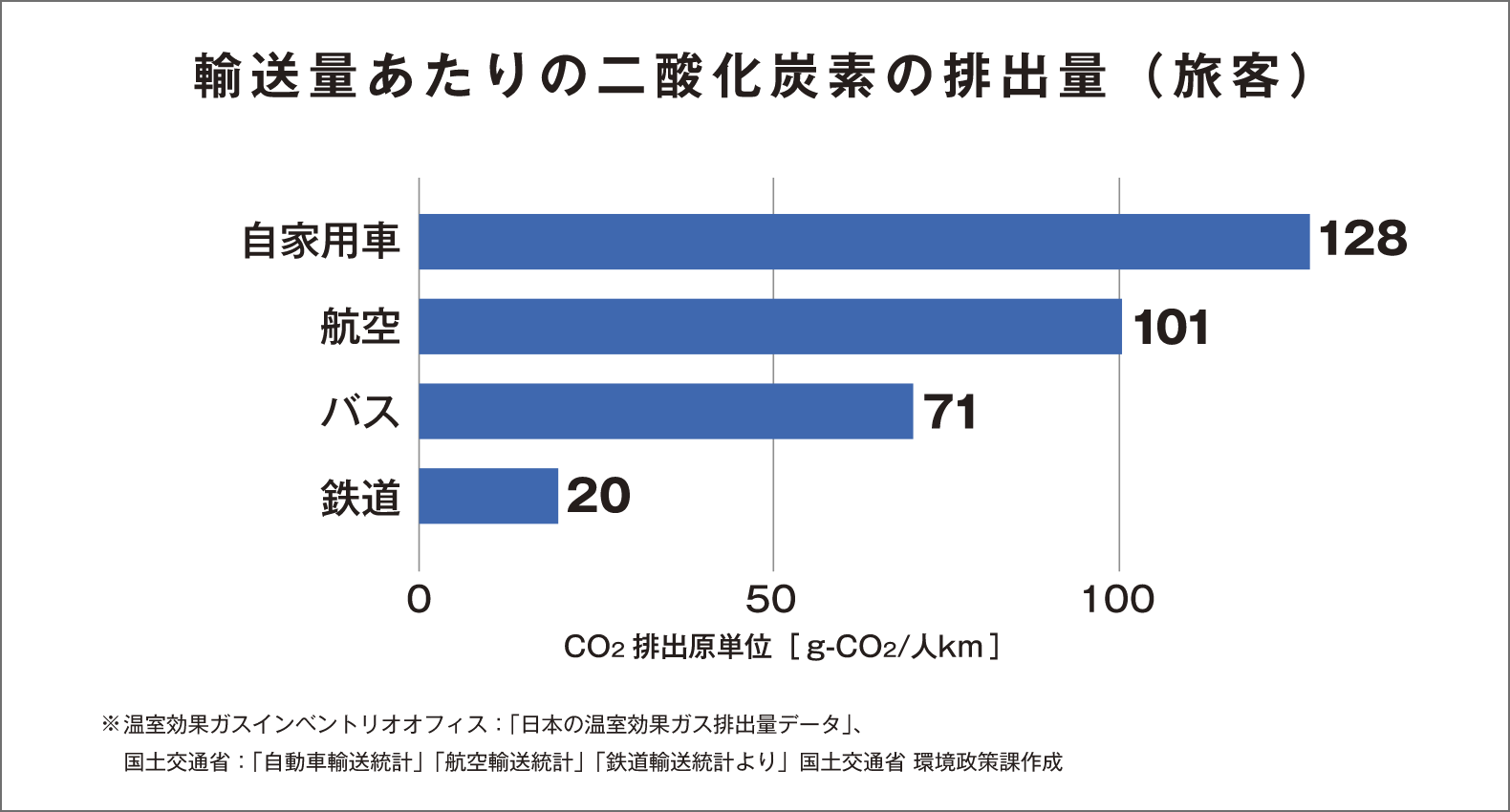

数ある移動手段の中でも、特に二酸化炭素を大量に排出しているのが内燃機関車の代表であるガソリン車です。ガソリンなど化石燃料を燃やして走る車は、公共交通機関、電気自動車と比較し、数倍の二酸化炭素を排出します。

出典:国土交通省「輸送量あたりの二酸化炭素の排出量」*4

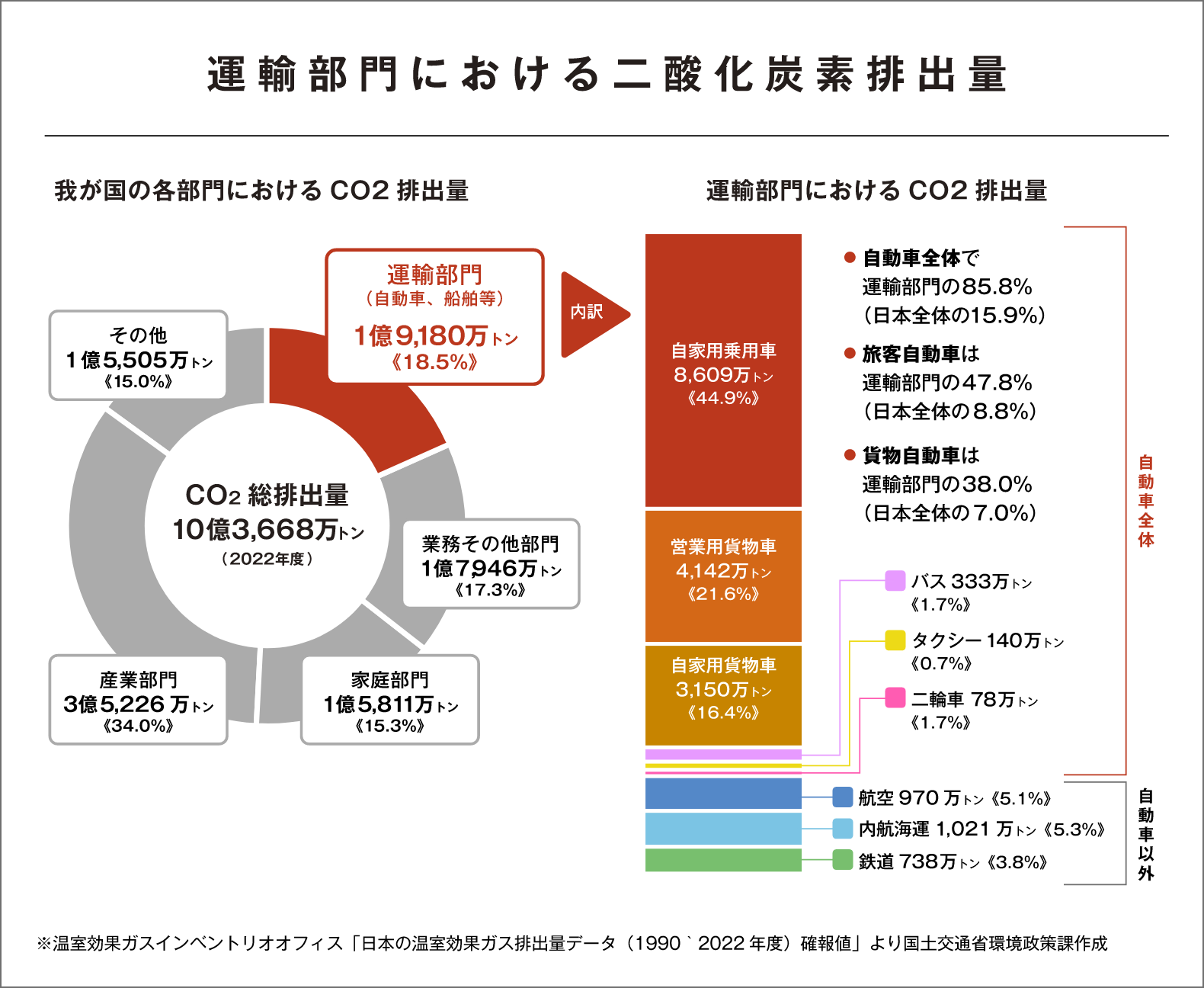

2022年度の日本の二酸化炭素排出量のうち、18.5%は運輸・交通部門によるものでした。その大半は自家用乗用車、営業用貨物車、自家用貨物車からの排出であり、国全体の排出量の約16%にもなります。

出典:国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」*5

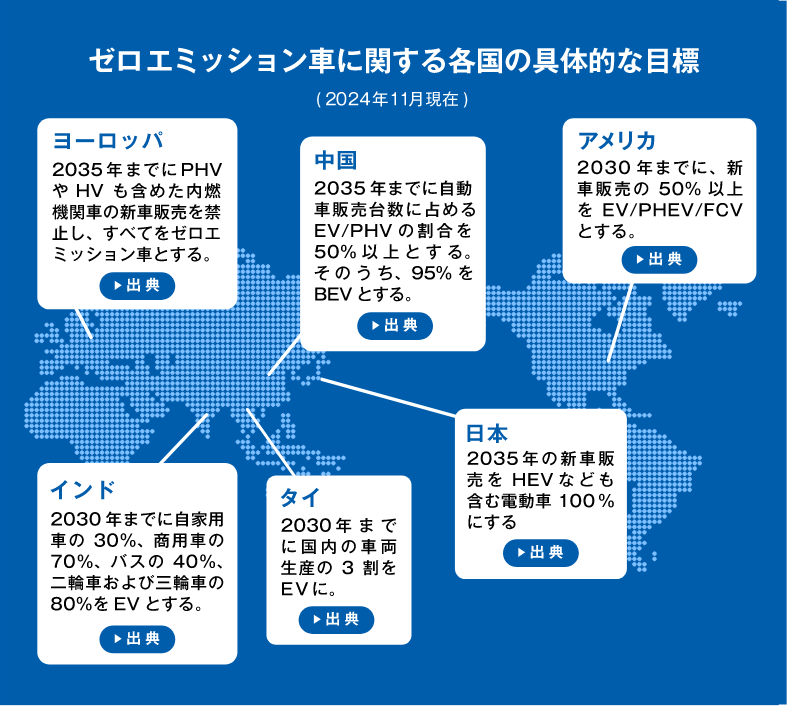

世界で進むクルマの脱炭素化

国際エネルギー機関(IEA)は、2050年に世界のカーボンニュートラルを達成するためには、2035年までに世界の乗用車新車販売のすべてが、排気ガスを出さないゼロエミッション車(※)となる必要があるとしています*6。このような背景から、グローバル・サウスの国々も含め、世界各国が自動車の脱炭素への転換を目指す具体的な目標や政策を策定、実施し始めています。

※ゼロエミッション車(ZEV)とは、バッテリーのみで動く電気自動車(BEV)、水素をエネルギーとする燃料電池車(FCV/FCEV)を指します。内燃機関を搭載するハイブリット車(HEV)やプラグインハイブリット車(PHEV)はゼロエミッション車(ZEV)ではありません。

低い日本のEV普及率

世界の新車販売台数に占める電気自動車(BEV)の比率は、2020年の2.8%から2023年時点で12.4%と上昇を続けています。2024年に入って、BEVの販売の停滞が盛んに報道されていますが、あくまでも成長率の減速であり、販売台数自体は増加しています。

一方、日本の新車販売に占める電気自動車(BEV)は約2.3%で(2023年度)、他の主要国と比較しても非常に低くなっています*7。日本の自動車企業が出しているEV車両モデルも現在のところ非常に限られています。炭素を大量に排出する車両が電化されることは日本のカーボンニュートラル達成のために大きな可能性を秘めているとも言えます。

自動車メーカーのEVシフト

日本国内外の多くの自動車メーカーは電気自動車への転換を急いでいます。

ホンダは2021年、国内自動車メーカーのなかでいち早く「脱エンジン」を打ち出し、「2040年までにEVとFCEVの販売比率を全世界で100%にする」と宣言しています。その後、同社は中国市場では2035年までにこれを実現すると宣言しました。日産も2023年秋に欧州市場では2030年までにBEVしか販売しないという方針を示しました。一方、業界最大手のトヨタはガソリン車の廃止について宣言していません。グリーンピース・ジャパンは、これまで、各自動車メーカーの気候変動対策を、(1)ICE(内燃機関)車の段階的廃止、(2)サプライチェーンの脱炭素化、(3)資源の節約と効率化の3項目から評価したレポート『自動車環境ガイド2023』を発表しています。

欧州や米国、中国の自動車メーカーが評価ランキングの上位を占める中、日本の自動車メーカーは下位にとどまりました。販売台数に占める電気自動車の割合が1%にも満たなかった自動車会社は、日産(2.98%)を除く日本メーカーだけだったのです。

「脱エンジン」「脱化石燃料」へ向けて

ガソリン車から電気自動車へシフトしたとしても、電力を生み出すために化石燃料を使用していては二酸化炭素排出削減にならないのでは、と思う方も多いでしょう。

加えて電気自動車のバッテリー製造過程では、かなりの二酸化炭素が排出されるため環境に悪いという印象もあるでしょう。

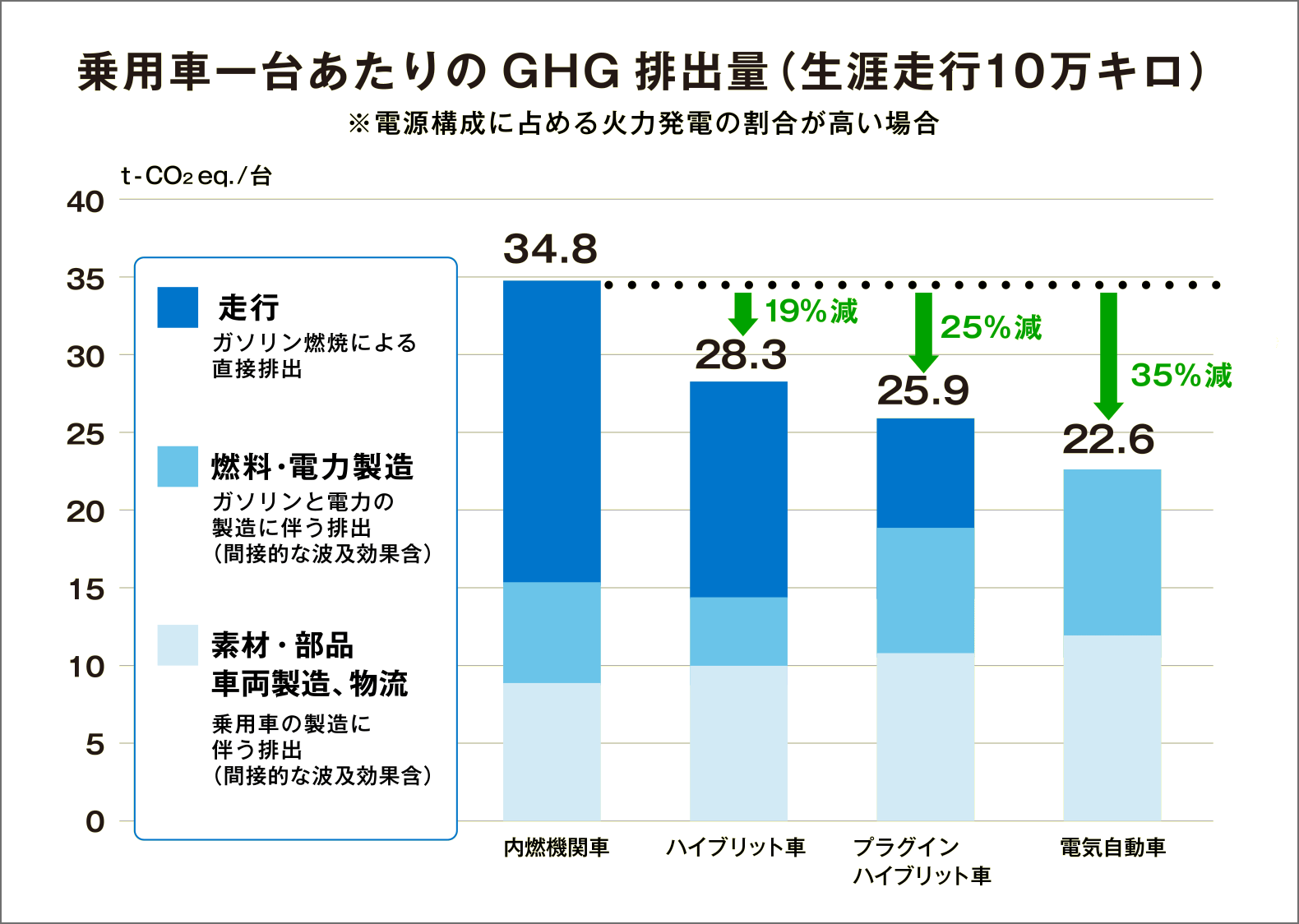

電力中央研究所によると、日本の電源構成のように火力発電の割合が高い場合でも、製造から走行までの車のライフサイクル全体で計算すると、ガソリン車よりも電気自動車の方が二酸化炭素排出量は少なくなることがわかっています。

以下の図に示すように、電気自動車は走行中に二酸化炭素を排出しないため、生涯走行距離10万キロとした場合に、排出される二酸化炭素量がガソリン車よりも少なくなるのです。

出典:電力中央研究所「電動車と内燃機関車の製造と走行に伴うGHG排出量評価」*8

ただし、カーボンニュートラル実現のためには、EVシフトだけでなく、化石燃料の使用を一刻も早く終了するべきであり、再生可能エネルギーの拡大普及と並行して進めていくことが重要です。電気を動力源とするクルマになり、かつその電気が再生エネルギーとなることによってこそ、交通・運輸部門の脱炭素の実現につながる、ということです。

自然にやさしいモビリティへの転換を

交通部門の脱炭素化を実現し、地球と人類を気候危機から守るためには、持続可能な交通システム、モビリティを整備していくことが重要です。

持続可能な交通システムとは、公共交通機関、徒歩、自転車が主要な移動手段となることを指します。交通手段の拡充は、二酸化炭素排出削減のみならず、健康増進*9や雇用創出*10、社会的なつながりを増加させる役割もあり、モビリティが確保されることが人々の社会とのつながりを強める効果も指摘されています*11。

私たちに今すぐできる5つのアクション

ガソリン車もしくはハイブリッド車を使っているなら、買い替え時に100%電気のバッテリー電気自動車(EV)を選ぶ。

ガソリン車を持ち続ける場合は、本当に必要な時以外は乗らない。

可能であれば自家用車を手放し、カーシェアリングを利用する。

できるだけ歩く、自転車を使う。公共交通機関を使う。

この内容を周りの家族、友人にも伝え、アクションを呼びかける。

よく聞かれる質問 FAQ

BEVは本当に環境によいのですか?

ガソリン車は、製造段階、使用段階、廃棄段階で温室効果ガス(GHG)を排出します。このなかで最も排出量が多くなるのが使用段階、つまりクルマにガソリンを入れて走る段階です。

EVは、製造段階、廃棄段階でGHGを排出しますが、走行段階での排出はゼロです。特にバッテリー製造にあたっては、多くの電気を必要とするためGHGを排出しますが、製造段階で再生エネルギーを使用すればGHGは格段に減ります。実際に、米国や欧州で製造されるEVは電池製造段階でも、中国などアジアで製造されるEVに比較してGHG排出が少ないことは様々な調査で明らかにされています。

しかし、EVに問題がないわけではありません。現在使用されている電池の大半はリチウムイオン電池であり、リチウムのほか、ニッケルやマンガンなど主にグローバル・サウスで掘削される鉱物を要します。これらの鉱床では、環境破壊、人権侵害、児童労働の問題が頻繁に指摘されています。現在走っているガソリン車がEVに取って代われば良い、ということではないのです。

公共交通機関や自転車をより活用し、個人の自家用車の絶対数を減らしていくことができなければ、気候変動を食い止めることは難しくなるでしょう。

BEVよりも燃料電池車(FCV)のほうが環境によいのでは?

水素と酸素を反応させると水に変換する際にエネルギーが放出されます。これを電気の形で利用するのがFCVです。FCVは温室効果ガス(GHG)を出さず、また、BEVよりも航続距離を延ばせると期待されています。

しかし、水素は自然に大量に存在するものではなく、必ず何かのエネルギーから作り出す必要があります。現在最も一般的な方法は、化石燃料を使って水素を作るもので、環境に良いとは言えません。水素を作るプロセスでは、FCVに充填するまでに元の化石燃料が持っているエネルギーの約半分が失われるとも言われています。

世界で脱炭素を推進する上で水素は必要ですが、飛行機や船舶など電化するものが難しい用途に限定して使用されるべきであり、乗用車の場合はエネルギー効率の観点から、バッテリー電気自動車のほうがより確実な脱炭素が実現できると、多くのエンジニアや科学者が指摘しています。

日本中でEVが普及したら電気が足りなくなるのでは?

まず、現在日本で登録されている約6千万台の車両が一晩でBEVに置き換わることはなく、今後、EVの普及は徐々に起きていくことでしょう。その置き換えは10年程度はかかると考えられており、その間に電気供給の体制を徐々に検討していく必要があるでしょう。

例えば、一戸建て住宅で屋根置き太陽パネルの普及の余地は大きいと考えられており、そのような住宅では自宅で充電が可能ですし、EVと住宅で電力を融通し合う(VEH)やEVとグリッドを融通し合うV2Gといった方法も研究されています。

EV普及に積極的に取り組む英国では、EVの充電がある時間帯に集中して系統制約が発生しないように、誘電時間帯を誘導する、配電設備形成の効率化の観点から、充電インフラを適切な場所に設置するように誘導するといった政策を導入しています。また、家庭用・職場用の普通充電設備は、「スマート機能」を備え、オフピース時間帯における充電をデフォルト設定にすることを義務付ける規制も制定されています。

EV電池は発火して危険なのでは?

現在、多くのBEVに使用されているのはリチウムイオン電池です。リチウムイオン電池は、アルカリ電池などと比較して電圧が高く、小型で軽量、電池容量も大きいので、より多くのエネルギーを溜め込んでいると言えます。

2024年8月、韓国のマンションの地下駐車場でEVから発火する事故が発生し、話題になりました。発火する理由は様々ですが、正極と負極が正しい経路でつながっていない、純正ではない機器で充電し、過充電で加熱するなどの理由で発火する可能性があります。

一方、これまで日本ではEVの発火は発生していません。例えば日産リーフは2010年から販売されていますが、これまでバッテリー起因で火災を起こした例は皆無です。

EVは欧州や中国が国策として進めていることであり、日本とは関係ないのでは?

欧州連合(EU)は2035年に内燃機関車の新車販売を禁止する予定で、EUから離脱した英国も同様の政策を定めています。日本の場合、2035年には純粋なガソリン車の販売は禁止されますが、ハイブリッド車の新車販売は同年以降も禁止しないのが現在の政府の方針です。

自動車産業は日本経済の基幹です。戦後、日本が高度経済成長を達成した際に自動車産業は、大きな役割を果たしたことは紛れもない事実です。しかし、現在、風向きは大きく変化しています。2022年に日本で製造された四輪車は783万台でこのうち、381万台が輸出されました*12。実に半分は輸出されていたのです。

仮に今後、米国を含め主要な輸出先の国々で環境規制が今より強化された場合、日本はこれまでのようにガソリン車を輸出できるのでしょうか。実際に各国の規制は厳しくなる傾向があります。気候変動の観点からこれらの規制は自然な流れですが、日本の経済にとっても非常に深刻なインパクトを及ぼすことが考えられます。

もっと詳しく知りたい人のために関連図書

- 桑島浩彰、川端由美「日本車は生き残れるか」 講談社現代新書 2021年

- 高橋優 「EVショック ガラパゴス化する自動車王国ニッポン」小学館新書 2023年

- 鶴原吉郎 「EVと自動運転 クルマをどう変えるか」 岩波新書 2018年

- 宮田浩介編著 「世界に学ぶ自転車都市のつくりかた」 学芸出版社 2023年

- 深尾幸生 「EVのリアル 先進地欧州が示す日本の近未来」日経BP 2022年

- 深尾三四郎 「モビリティ・ゼロ 脱炭素時代の自動車ビジネス」日経BP 2021年

- 安井孝之 「2035年『ガソリン車』消滅」 青春出版社 2021年

出典

- *1:国際エネルギー機関(IEA)『CO2 Emissions in 2022』2023年3月

- *2:国際エネルギー機関(IEA)『Tracking Clean Energy Progress 2023』2023年7月

- *3:国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)『AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023』p82、2023年3月

- *4:国土交通省「輸送量あたりの二酸化炭素の排出量(旅客)」

- *5:国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」

- *6:国際エネルギー機関(IEA)『Net Zero Emissions by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector』2021年5月

- *7:国際エネルギー機関(IEA)『Global EV Outlook 2024』2024年4月に基づき算出

- *8:電力中央研究所「電動車と内燃機関車の製造と走行に伴うGHG排出量評価」p17、2021年6月

- *9:International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity『Associations of increases in public transport use with physical activity and adiposity in older adults』2018年4月2日

- *10:C40都市気候リーダーシップグループ『The Future Of Public Transport』p.8、2021年3月

- *11:イギリス運輸省『Transport, health and wellbeing』2019年10月29日

- *12:一般社団法人日本自動車工業会「2022年の車種別生産台数と構成比」