減らない排出、進まぬEV化―“クルマ社会”日本の現在地 [Drive Change #1]

この投稿を読むとわかること

DriveChangeブログは、自動車の脱炭素化を目指すキャンペーン「Drive Change 走り続けたいから いま減らそう」に取り組むキャンペイナー・塩畑真里子が、日々考えることを発信するブログです。

日本のクルマ依存―国勢調査に見る交通手段の実態

こんにちは、気候変動・エネルギー担当の塩畑真里子です。暑い日々が続き、秋の訪れが待ち遠しい日々です。

私が今、楽しみにしているのは、今秋に実施される5年に一度の国勢調査です。調査票に回答することよりも、調査の後に集計されて公表されるデータを楽しみにしている、と言った方が正確ですね。

日本で前回の国勢調査が実施されたのは2020年。実に様々な質問項目がありますが、私が一番関心を持っているのは、通勤・通学に使う交通手段についてです。首都圏に住んでいると、電車やバスを使った通勤・通学がごく普通ですが、日本全体で見ると、事情はやや異なります。

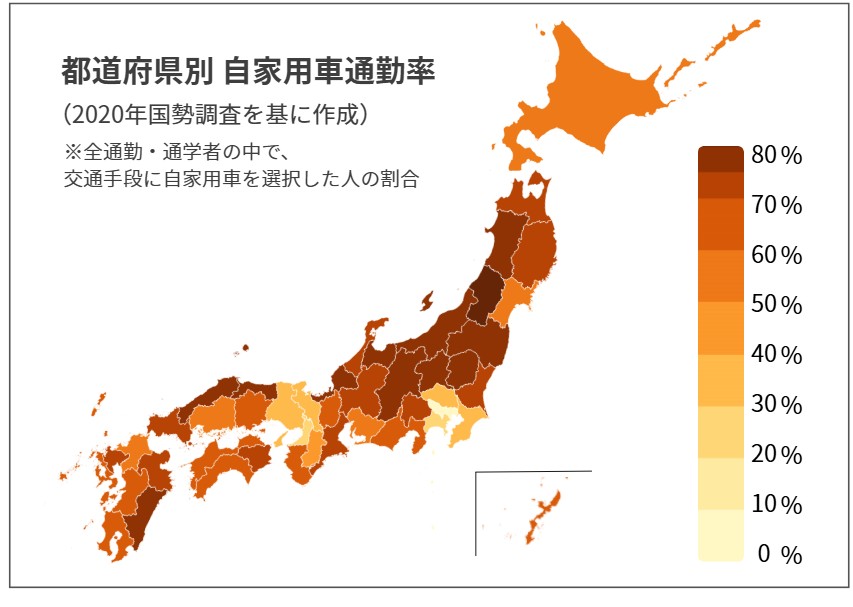

2020年の国勢調査結果によると、通勤通学の交通手段として最も割合が多かったのは自家用車で、全国平均では48%に達しました。下の図は、自家用車通勤・通学率を色の濃淡で示した日本地図ですが、見てわかる通り、都市部ほど自家用車の利用率は低く、地方では非常に高くなっていることがわかります。東京都では利用率が1割以下にとどまる一方、山形県、富山県、秋田県などでは8割近くにのぼります*1。

私自身は、東京郊外に住んでいますが、これまで車なしの生活を送ってきています。最寄り駅まで歩いて15分なので、大雨が降るなか駅まで歩かなければならない時には大変さを感じますが、それでも車無しの生活は可能です。

一方で、徒歩圏内に駅やバス停がない地域では、車が欠かせない存在であることも事実です。なかでも通勤・通学は毎日行うこと。自家用車があってこそ、日々の暮らしや生計が成り立っていると言えるでしょう。通勤・通学に自家用車が必要な人にとって、ガソリン価格の変動は無視できない問題です。

こうした都市部と地方部の公共交通機関へのアクセスの格差は、日本にとどまらず、多くの国で課題になりつつあります。

30年前と同程度―日本の交通部門CO2排出量

私が全国や県別の自家用車の利用率を気にするのは、日本で現在使用されている圧倒的多数の自家用車が、ハイブリッドを含むガソリン車であるためです。

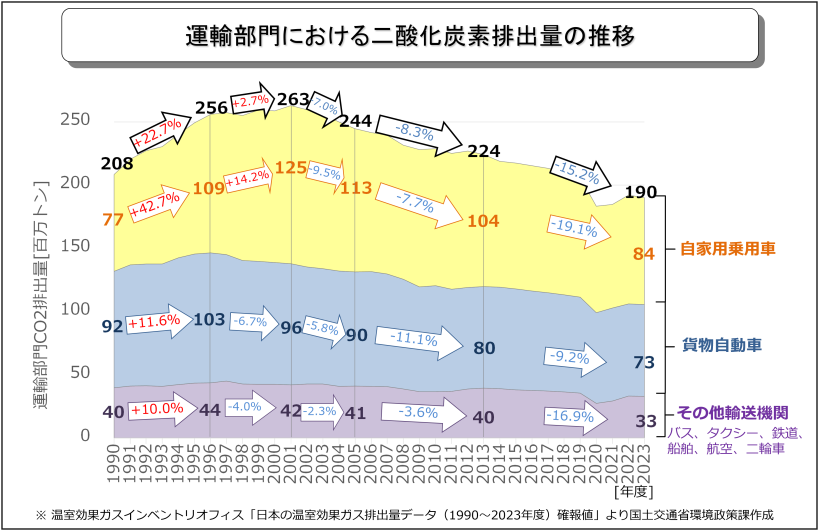

2023年度の日本の二酸化炭素排出量は9億8,900万トンでした。このうち、産業部門の3.4億トンに次いで多いのが自動車等の運輸部門からの排出で1.9億トンでした。この数字は、1990年からほとんど変化していません*2。

グリーンピース・ジャパンが推進している自動車業界の脱炭素化を目指すキャンペーン「Drive Change 走り続けたいから いま減らそう」では、これまで日本の自動車会社へバッテリー電気自動車(BEV)への転換を訴えかけてきました。

その理由は、たとえ製造段階で二酸化炭素の排出があったとしても、交通・運輸部門の脱炭素化のためには、走行段階の排出量がゼロであるBEVが、科学的にも技術的にも最も効果的な手段であると世界的に受け入れられているためです。

気候対応で後れを取る日本の自動車産業

日本にとって自動車産業が基幹産業であることは自明です。世界中で誰もが名前を知っている自動車会社がいくつもあります。これらの自動車会社は、これまで燃費や性能が高いクルマを量産、輸出し、日本の経済を支えてきました。

しかし、近年、気候危機に対応するために求められている自動車のゼロエミッション化(排出ゼロの車づくり)に日本の自動車会社が乗り遅れていることもしばしば指摘されています。

私たちのキャンペーンでは、2021年から3回にわたって「自動車環境ガイド」という評価レポートを発表してきました。

世界の大手自動車会社が、パリ協定で掲げられた『今世紀末までの気温上昇を1.5℃以下に抑える』という国際目標と、整合性のあるビジネスを展開しているかどうかを評価するものです。残念ながら、毎回、日本の自動車会社の順位は低位にとどまっていました。

一口に「乗り遅れている」と言っても、各社が打ち出している戦略や方針にはかなり温度差があります。

日本の自動車会社の中で、生産・販売台数が2位のホンダは、「2035年までに中国で、2040年までに全世界で販売する車をすべてゼロエミッション化する*3」という方針を打ち出しています。つまりガソリン車を段階的に廃止することを宣言しているのです。対照的に1位のトヨタは、「全方位戦略」という名の下、ガソリン車の段階的廃止を約束していません。

昨年あたりから大手自動車会社が相次いでEV生産計画の下方修正を発表していることなどから、EVシフトは減速しているといった論調も一部見られます。過去数年間で世界的にEV販売が急速に伸びた中で、販売成長率が鈍化したことは確かです。

とはいえ、EVの販売、需要は長期的に見ると右肩上がりで伸びていることは事実であり、EV販売の伸びが多少減速したとしても、世界全体でクルマのゼロエミッション化を進めることは一致しています。

トヨタ、米国でBEV加速へ―日本市場への期待

そのような中、この5月にトヨタは米国でBEVの新車種を2025年以降、倍増させていくという発表を行いました*4。いよいよトヨタもBEVの開発と販売に本格的に乗り出したものと解釈できます。

とはいえ日経新聞などの報道によると、トヨタが動き出した背景にはアメリカでのテスラ販売失速が関係しているという見方が有力です。テスラといえば、トランプ政権に加わり過激な発言を繰り返したイーロン・マスク氏がCEOをつとめる企業です。トヨタは、テスラの販売が失速している機会を狙ってBEV販売を増やそうとしている、という分析です。

米国でBEV開発を加速させるのであれば、ぜひ日本市場でもBEV普及を行い、日本の運輸部門の脱炭素化における重要な役割を果たして欲しいです。

というのも、日本国内での新車販売に占めるBEVの割合は年間2%にも達せず*5、世界的に見ても極端に低い割合だからです。これには、やはり日本の自動車会社が長年ハイブリッドを優先させ、日本の外で急速に進んだ電動化の動きの予測を誤ったことも背景としてあるでしょう。

車がBEVになって自宅や勤務先で充電できるようになれば、脱炭素に貢献できるだけでなく、燃料代の軽減にもつながることが期待できます。特に地方部では軽自動車の利用が半数以上を占める自治体もあることを踏まえると、手ごろな価格で運転もしやすい小型BEVの拡充が、EVシフトを加速させるカギを握ると考えます。

国内の自動車メーカーが、日本市場の実情に合った小型BEVの開発・提供を本格化させ、車種を増やせば、国内のBEV普及は着実に進むと考えます。そのためには、小型BEVの開発を後押しする政策や購入補助金の拡充も不可欠です。こうした取り組みによって、現在日本の二酸化炭素排出量の第2位を占める交通・運輸部門からの排出削減に現実的な効果が期待できるのです。

Drive Changeキャンペーンが目指す方向は

「Drive Change」は、わたしたちが推進する自動車業界や交通部門の脱炭素化キャンペーンの名前です。最後に、Drive Changeキャンペーンのメッセージを象徴するスローガンとロゴを紹介します。

走り続けたいから いま減らそう

このスローガンには、移動の自由や私たちの暮らしを未来へつなげたいという希望と、その未来を守るために、気候危機が深刻化するいまこそ本気で温室効果ガスや快適な効率化でクルマの台数を減らす必要がある――というメッセージが込められています。

ロゴに描かれた車は「未来へ走り続けるモビリティ」を表し、タイヤ部分の∞(無限)マークは「持続可能性」や「次世代へのつながり」を象徴しています。

この挑戦には、使う側である私たちと、つくる側である自動車会社の皆さんが、力を合わせて、より持続可能なモビリティ・未来をつくっていくことが欠かせません。私たちは皆さんとともに行動していきたいと考えています。

*1 令和2年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計 利用交通手段 17-1 利用交通手段の種類数・利用交通手段 より集計

*2 環境省「2023年度温室効果ガス排出量及び吸収量について」

*3 Honda公式サイト|カーボンニュートラル・クリーンエネルギー

*4 日経新聞「トヨタが米国で新型EV公開 テスラ失速で好機、挽回なるか」2025年5月20日

*5 日本自動車販売協会連合会「燃料別販売台数(乗用車)」