学校の断熱性能を改善するために私たち市民ができること

今回インタビューしたのは、学校の断熱性能の低さを長年問題提起し、さまざまなアプローチで断熱性能向上に向けて活動をされてきた建築家・竹内昌義さん。学校と断熱をめぐるこれまでの歴史を振り返る中で、なぜ今こうした状況にあるのか、その背景を丁寧に紐解いていただきました。

この投稿を読むとわかること

「現状を理解したうえで、私たち市民にできることは何だろう?」

全国に数万ある学校の校舎の断熱性能向上は、気の遠くなるような取り組みに感じられるかもしれません。けれど、きっと私たちにもできることがある―。

そんな希望を感じさせてくれる竹内さんのお話です。

竹内 昌義

Takeuchi Masayoshi

1962年、神奈川県生まれ。建築家。『みかんぐみ』共同代表、エネルギーまちづくり社代表取締役 、一般社団法人パッシブハウスジャパン理事。

東京工業大学大学院理工学専攻科建築学専攻卒業。修士。建築設計が専門。エコ、リノベーションも含めた暮らしのあり方、ただ形を考えるだけではないデザインのあり方を追求、社会のあり方を見直し、仕組みを変え、新しい暮らし方を提案。

なぜ、学校の断熱性は低いのですか?

3点説明します。

1)夏暑くても、冬寒くても「夏休み」が「冬休み」あるからいいという思考

学校は朝9時から午後3時頃までと、使用時間が限られていることに加え、夏休み、冬休みがあるため、年間を通して使用されない期間が多くあります。そのため「断熱が必要だ」という意識は、他の長時間利用される施設に比べて優先順位が低くなってきました。

2)これまでは、今ほど暑くなかった

これまでの気候は今ほど過酷ではなかったため、断熱の必要性が強く認識されず、問題として顕在化しにくかったという背景もあります。しかし近年では、気候変動の影響で、関東地方では年間の半分近くが「夏日」となるような厳しい状況が続いており、今のままでは子どもたちが快適に過ごすことが難しくなっています。

3)性能より、大量に早く建てることが優先だった

日本全国には現在約2万の小学校、1万の中学校、5千の高校があります。その多くが、昭和40〜50年代の人口増加に伴って、大量に建設されました。この時代にはまず数を揃えることが重視され、建築の基本設計も標準化されました。関東大震災後に整備された鉄筋コンクリート校舎の設計がベースとなり、「大きな窓で照明がなくても室内が明るい」「右利きの子どもがノートを取りやすいように西側に窓を配置」などの方針が打ち出され、この基本設計に基づき大量に学校が建設されました。

こうした「標準設計」は短期間で効率的に学校を作る上でとても大きな役割を果たしましたが、校舎全体の断熱にまで予算が回ることは少なく、結果として「断熱性の低い校舎」ばかりとなりました。

現在、こうした古い校舎が多数存在する中で、どこから改善に取りかかるべきか判断が難しく、ほとんど手がつけられないままになっています。学校建設の段階で「断熱を入れる」という発想が存在していなかったことが、今の問題につながっています。

なぜ、今、学校の断熱が必要になっているのでしょうか?

今、学校の断熱が必要になっている最大の理由は、「近年の気候変動の影響により、子どもたちが学校で快適に過ごすことが難しくなってきている」点にあります。

2018年7月には、愛知県豊田市で小学1年生の児童が校外学習の後、教室内で熱中症により命を落とすという痛ましい事故が発生しました。この出来事を契機に、同年にエアコン設置が全国的に進み、現在では小中学校の普通教室におけるエアコン設置率は99%を超えています。エアコンが急ピッチで導入されたことは、学校における適切な室温の目安を定める「学校保健安全法」に基づいた教室の室温に近づくことになり、学習環境の大幅な改善になりました。

しかし、断熱改修はされることなく、エアコンのみが設置されたケースがほとんどです。「一刻も早く全国の学校にエアコンを導入すること」が最優先課題となっていたため、断熱性の問題は十分に議論されてきませんでした。

暑さの影響を大きく受け、また、避難所としても使用されるにもかかわらず体育館のエアコンの設置は教室に比べて全く遅れています。暑さが危険なレベルで使用禁止にせざるを得ない日もあるようです。また、体育館にエアコンを設置する場合でも、エアコンのリース会社に一任すると、断熱を考慮せずに「大型のエアコンを入れましょう」という提案になりがちです。リース会社としては、大型機器を提案した方がリース額が大きくなるためです。

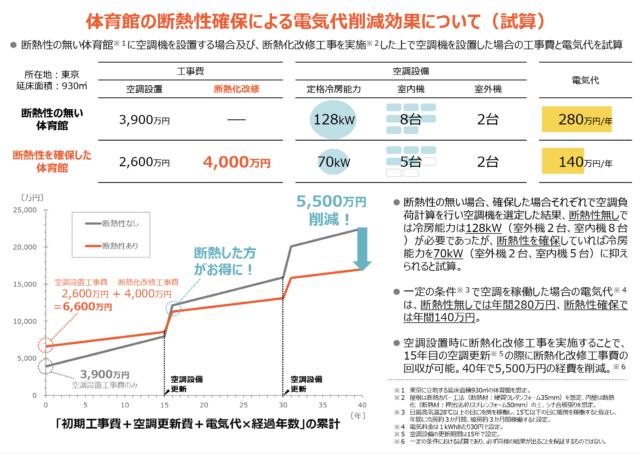

たとえば、標準的な体育館であれば、断熱をして容量70キロワットのエアコンを5台で十分なところを、断熱をせずに128キロワットの大型エアコンを8台設置されることもあります。その結果、電気代が高くつき、「気温が一定以上でなければ使用しない」といった現実に合わない運用も一部の学校でされています。体育館については建物自体が大きく、小さい教室に比べて断熱工事はハードルが高く、より多くの費用がかかります。そのため断熱が進まず、エアコン設置だけが進んでいく傾向にあります。

本来は設計段階で「快適性と省エネ」を両立させる断熱設計が必要です。しかし、学校においては、教室・体育館ともに「断熱の基本理念」が正式な標準設計に組み込まれておらず、断熱性能は標準建築仕様の外に置かれています。予算や時間的制約もあり、後回しにされているのが現状です。

近年、気候が大きく変化しているにも関わらず、学校の建物は変わっていません。大人はエアコンを効かせて涼しいオフィスで過ごす一方で、子どもたちは断熱がない校舎で過ごし、熱中症や食欲不振などの健康被害が毎年多く報告されています。エアコンが効く範囲であれば、エネルギーの過剰使用の問題はあるものの、健康被害は防げるでしょう。しかし、気候変動によりエアコンだけでは子どもたちの健康を守ることができなくなってきています。子どもたちの健康と安全を守るためにも、気候変動対策としても、一刻も早く学校の断熱改修を行うことが重要です。

どうやったら暑い体育館を涼しくできるのですか?

体育館の断熱を考える際にボトルネックとなるものは、やはり費用です。工事の際に足場が必要であったり、一つの体育館につき数千万という高額な断熱まで実施することが難しいということがあります。自治体側は「即効性のある涼しさ」を求める傾向があり、結果として断熱改修を後回しにしたエアコンだけの導入が優先されています。

ある自治体では、「断熱とセットなら年間3校しか整備できない」が「エアコンだけなら年間10校できる」ため、断熱が後回しとなりました。確かに、涼しい環境を生徒たちに一刻も早く提供したいというのは当然です。しかし、エアコンは必ず更新時期がくるため、次のエアコンの更新時のために、「1年に1校ずつでも断熱を加えていくことを検討する」ことを提案します。そうすれば、15年後には15校で断熱が実現します。エアコンは15年ごとの更新が基本です。今すぐ断熱を全校に導入することは難しくても、次の更新を見据えた段階的な断熱導入が現実的かつ効果的です。

また、費用を抑えつつも即効性のある断熱として、遮熱シートの導入が進んでいます。文部科学省の補助金(空調設備整備臨時特例交付金)では「断熱が要件」とされていますが、遮熱シートでの対応などでもよいとなっているため、コストのかからないそれらの方法を選んでしまいがちです。遮熱シートだと600-700万円に抑えられますが、エアコンの台数を減らすまでの効果が得られず、本質的な対策とは言えず、やはり「断熱」が必要です。

(下画像 埼玉県の中学校の体育館内部の熱画像 2025年グリーンピース撮影)

断熱の費用を抑えるために自治体ができることは?

では、断熱改修の費用を抑えるには、どうしたらよいのでしょうか?

1)国の補助金を活用する

標準的な体育館の断熱改修にかかる費用は、天井だけの断熱の場合は約2,350万円(カバー工法での天井断熱費用 約2.5万円/㎡×標準的な体育館930㎡=約2,350万円)。ここにプラスしてエアコンの費用が発生します。

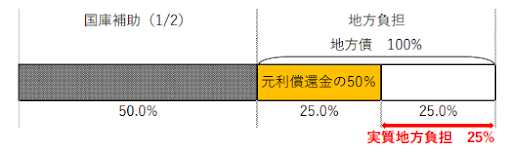

つまり、1つの学校につき断熱改修費用2,350万円+エアコン導入費2,600万円=合計4,950万円かかります。自治体には数十、数百の学校があるため(*)、自治体の負担は膨大になってしまいますが、文部科学省の「空調設備整備臨時特例交付金」を使用すると、½分が、国からの補助金が出ます。½の国庫補助に加えて、残り½は地方債を発行すれば負担を軽減できます。

地方債については「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」の活用が可能で、その場合の交付税措置率は50%になるため、地方自治体の実質負担を25%まで軽減できます(下図:文科省資料 「学校体育館への空調整備の早期実施に向けて」 p5より)

したがって、4,950万円x0.25%=約1,240万円で1つの体育館に空調と断熱が導入できる計算になります。また、令和7年度から体育館の空調設備のための光熱費について、新たに普通交付税措置が講じられ、光熱費によるランニングコストの自治体負担も下げることができます。断熱を施せば、光熱費自体も抑えられます。そのため、断熱工事とエアコンの導入費用の回収も、エアコンを導入しただけのケースと比べるとより早期に元がとれることになります。

(*)全国の基礎自治体で一番大きな横浜市を例にとってみると、横浜市が保有している体育館は500校。500×1,240万円=62億円で全ての体育館の暑熱対策ができるという試算になります。

(下図 文部科学省のサイト「公立学校施設の空調(冷房)設備の今後について」より )

2) エアコンと断熱をうまく組み合わせる

体育館の天井断熱には、上から断熱材をかぶせる「カバー工法」が有効です。大型エアコンではなく、70キロワット程度のエアコンと断熱を組み合わせるほうが、エネルギー効率もコストも良い場合が多くあります。エアコンはリースもありますが、断熱材も含めてリースできる仕組みがあると理想的です。

カバー工法での天井断熱においては、標準的な930㎡の体育館を例にとると、約2,350万円の工事費が必要になります。これは基本的に自治体の負担です。さらに壁の断熱も加えると、合計で4,000万円近くになります。夏の冷房効果だけを考えれば、冷気は下に溜まるため、天井だけを断熱しても一定の効果があります。

断熱改修の実施を進めるには、まず現状把握として学校ごとのエアコン導入費用や光熱費の実績を見える化し、断熱の効果を長期的に検証する仕組みを整える必要があります。

<体育館の断熱改修に向けたステップ>

室温の現状把握(みんなで現状を共有する)

↓

必要な断熱仕様とエアコンの容量計算

↓

断熱材(カバー工法5cmくらい)を入れる

学校に改善を求めることができます。

断熱の普及は、トップとボトム両方から

校舎に「断熱」という考えが出てきたのは、文部科学省の「エコスクール事業」が始まりだではないか、と言われています。「エコスクール事業」とは、学校の断熱化や省エネ設備の導入を含む実証モデル事業のことで、限定的な補助枠の中で認定校のみを対象としていました。同事業には、これまで全国各地2000校が認定されています。しかし、学校数の多さを考えると、このようなトップダウンだけの取り組みだけでは普及の道筋を描くことは難しいのです。

政策の普及には、トップアップ(上からあげる)と、ボトムアップ(下からあげる)の両面が必要です。後者を促すには、現場で「実際に効果があった」事例や、少数のモデル校による実践から始める取り組みが重要です。

現在、民間や地域住民とが協力して断熱改修を行う「学校の断熱ワークショップ」という実践型のプロジェクトが注目されています。最初に実施されたのは、岡山県津山市で、自治体・学校・地域が連携して断熱改修の実証を行い、断熱したら良くなるという体験を参加者に持ち帰ってもらう機会になりました。

現在までに少なくとも全国30校以上で断熱ワークショップが実施されています。

市民ができることは「提案」

しかし全国小中学校の教室は50万室以上あり、市民の寄付や地元工務店の協力による自主的な教室の断熱改修(ワークショップ)には限界があります。学校の「標準設計」を作成しているのは各自治体です。具体的には、自治体の教育委員会と、施設の維持管理・修繕をおこなっている技術系の部署です。学校運営に関しては校長が大きな責任を担っており、教育長の下に校長が位置づけられています。

「学校保健安全法」の「学校環境衛生基準」に以下の内容が書かれています。

” 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。

校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。”

学校の校長は、学校の温度が衛生基準を越えて高かった場合は、改善のための措置を講じる必要があり、またそれができない場合は、設置者に対して要請をすることができるような建て付けになっています。基本的に問題があった場合は、校長が対応、校長が対応できない場合は自治体が対応する、という意味合いになります。

このような法律の建て付けから、市民ができることは、「学校の温度を測りましょう」と校長先生に提案をすることです。温度測定の結果、「学校環境衛生基準」に定める「18℃以上28℃以下」が守られていない状況であれば、学校に改善を求めることができます。

short column

〜竹内昌義さんはなぜ「断熱男」(だん ねつお)になったのか?〜

竹内さんは、みずからを「断熱男」(だん ねつお)と呼んでいます。なぜ、それほど断熱に熱心になったのでしょうか?

「きっかけは、3.11(東京電力福島第一原発事故)でした」

原発事故を目の当たりにして、エネルギーのことを本気で考えるようになりました。当時、大学の授業は5月に再開される予定でしたが、新幹線が止まり、通うこともできませんでした。あの出来事に、心の中で「エネルギーのこと、ちゃんと考えてこなかった大人は馬鹿野郎だ」と叫んでいました。でもその瞬間、自分自身もその“馬鹿野郎”の一人だったことに気づいたのです。私は電気の使用量が大きいオール電化型の家を使い、お客様にも勧めていた。完全に乗せられていたのだと思いました。

「エネルギーって、本当に大事なんだ」と、実感しました。

それより以前にパッシブハウスの森さんからヨーロッパの住宅は断熱重視と聞いていました。自分の目でも見たいと思いました。2008年から2009年にかけて、ドイツ・オーストリア・スイスなどを視察しました。そして3.11の時、山形で森さんの指導のもと建てたエコハウスのありがたみに気がつきました。屋根には40cm、壁には30cmの断熱材、トリプルガラスの窓を備えた建物でした。最初は「こんなに大げさにしなくても…」と思っていたのですが、山形の外気温がマイナス5度〜0度でも、室温は18度を下回ることがありませんでした。しかも、停電が2日間続いたにもかかわらず、室温はほとんど変わらなかったのです。

「これは本物だ」と、自分の中で腑に落ちました。

あの時、家の中にいた人たちは、コーヒーを飲みながら、建物の中で断熱等級7*の快適さを体感していたのです。2011年当時、日本にそのレベルの家はほとんど存在していませんでした。

それからは、トリプルガラスの樹脂サッシや高性能な断熱材、そして正確なシミュレーション技術も日本に入ってきて、着実にレベルが上がってきています。だからこそ今、これらをもっと広めなければいけない。そう強く思っています。

*断熱の等級の最高のレベル

おわりに(グリーンピースより)

一般住宅の断熱性能は年々向上していますが、公共建築物においては、あまり進んでいないのが現状です。公共建築物から排出される二酸化炭素の量は住宅と同程度であるにもかかわらず、その排出を抑えるための重要な手段である断熱性能の向上については、これまで十分な対策が講じられてきませんでした。

中でも、最も多く存在するのが「学校」です。したがって、学校の断熱性を高めていくことは、全国の公共建築物全体の断熱性能の底上げにつながる可能性を秘めています。

竹内さんが、厳しい財政状況でもできることを詳しく説明してくれました。これらの情報を使って、市民としてできることをやっていきたいと思います。

グリーンピースでは、「体育館の断熱改修に、大きな予算を今すぐに」という署名を行っています。この夏、各地の都道府県知事に提出し、都道府県で学校の断熱改修を進めるとともに、国への予算要望をお願いしていきます。ぜひ、今すぐご署名ください*。すでに署名された方は、ぜひ、シェアにご協力をお願いします。

*本署名は終了しています。

本署名は5,194名さまにご協力いただき、2025年8月から11月にかけて、47都道府県に提出しました。ご協力ありがとうございました。

署名提出では、「体育館の断熱改修をお願いします」と求めるとともに、体育館の断熱についての担当の方のお考えや実情をお伺いしました。お話しを直接お伺いできたのは、広島県、兵庫県、大阪府、愛知県、香川県、京都府、岡山県、徳島県、山梨県、長野県、佐賀県、宮城県、神奈川県、茨城県、千葉県、福岡県、北海道、東京都、埼玉県の19都道府県です。多くの自治体で、複数、多いところでは6人も環境部署の方、教育委員会の方などが対応してくださいました。別途当ウェブサイトでも詳細を報告する予定です。引き続き、「断熱」への取り組みにご注目ください。

学校の断熱については、こちらもご参照ください。