気候変動を加速させず、文化が失われないために地域ができること

落ち葉を照らす夕日が美しいこの季節に、グリーンピース・ジャパンのオーシャンバサダーでもあるNOMAさんと一緒に、国立環境研究所にお邪魔してきました。

気候変動による変化、その変化にどう適応していくのかなどなど、気候変動によるさまざまな影響について、素朴な疑問をNOMAさんの視点から、専門家のみなさんに聞いてきました!

【お話を伺った人】

- 肱岡靖明さん 気候変動適応センター 副センター長

- 江守正多さん 地球システム領域 副領域長

気候変動で生態系が、故郷が失われていくこと

NOMAさん

「私自身、家庭菜園を通して、生態系が変わっていると肌で感じています。横浜の自宅で、沖縄から連れてきた薬効のある雲南百薬という植物を育てているのですが、他の植物に比べて明らかに勢力が良いんですね。家庭菜園という限られた空間で育てているものの、自宅の隣が公園なので、そこの植物や昆虫たちと行き交っていると思うんです」

肱岡さん

「南西諸島などでは、病害虫及びその寄主植物などの移動規制がありますが、NOMAさんのケースは、それにあたらないと思います。このような植物防疫法を順守し、農業の分野では気候変動に対応して栽培方法を工夫したり、新たな作物の栽培に取り組んだりされています」

NOMAさん

「では、気候の変化に合わせて勢いが良い植物たちを育てていくことは、ある意味、地球温暖化に生活を沿わせるという視点として捉えられますね」

肱岡さん

「南で栽培していた作物がどんどん北で栽培できるようになり、北の特産品がそこで栽培できなくなっていくこともあります。それに備えて、南のものを北で育てる試験を行っている地域もあります。でも、僕は鹿児島出身なので、暑いところがこれからより暑くなって、南の土地では今後何を栽培していけばよいかが不安です。

農業だけでなく、漁業も影響を受けます。地元で食べてきたものが今後食べられなくなると言うことを受け止めて、CO2を減らしていこうってなっていけば良いんですけどね」

NOMAさん

「文化は、そこの土地の生態系と人の営みが織り成すようにして築かれるものだから、気候変動で生態系が変わってしまうと、文化を損なってしまうことを意味しますね。下手したら故郷をなくすことにも近いのかな、と思ってしまう」

肱岡さん

「文化は値付けがすごく難しいんですよね。損なっても生活は困らないけど、心はショックを受ける。文化を損なった時の経済的な影響は測れるんですけど、他の気候変動影響と比べると桁がかなり小さいので、ニュース性としては大きくならないので、伝えるのが難しいのです」

NOMAさん

「何が自分たちの故郷の思いとして残っているかというと、自分の感性と記憶とで混ざっている生態系との触れ合いだったり、その生態系と触れ合って何年もかかって出来上がった文化。気候変動がそれを崩してしまうのは、すごくショッキングなことであって、それでも可視化しにくいから、未来のこととして想像しにくい。映像化して、そんな遠くない将来にありえることだと発信することができたらいいと思います。グリーンピースが作ったウミガメ家族の動画は、見えないものを可視化してくれている。ショッキングな映像だけど、とても響く内容でした」

どのように気候対策を進めていける?

NOMAさん

「素潜りが好きなので、沖縄だと珊瑚礁が白化していたり、潜っていて感じることが多くて。慶良間諸島の阿嘉島(あかしま)で、サンゴの修復や種苗生産の研究活動を見学させて頂いた事があるんですが、現状を知るほど崩れていっている生態系を取り戻すこと自体に時間がかかるように感じます。

私の故郷の海、有明海も諫早湾にギロチンとも呼ばれる堤防が作られたことにより生態系に大きく影響が出たと伺っています。生態系をつむぎ直すのには、ものすごい労力と時間がかかって、気候変動を考えると生態系を取り戻せないかもしれない。人の都合を第一優先じゃなくて、地球環境のために考えることが当たり前になったら良いですよね」

江守さん

「再エネの立地が問題になっています。生物のデータを見て、なるべく絶滅危惧種がいるところを避けながら太陽光パネルを並べて、どれだけ必要な量を並べられるかを研究している最中です。各自治体が温暖化対策計画の改訂で、再エネを増やさねばと、促進地域を進めている。日本全体のデータを見ているが、ローカルで調べられる専門家の存在が大切です。

生物季節観測ーウグイスがいつ鳴くのかとか、気象庁がずっとデータをとっていたのですが、その存続が危うくなって、大事なデータだから続けましょうと、国立環境研究所が支援しています。それに関して、市民の参加を募集したんですよね」

NOMAさん

「そうなんですね、とっても素敵! なんなら参加したい。生態について疑問が出た時に、やっぱりそこに住んで、その環境を肌で感じている人じゃないとお答えできないですもんね。幼少期は生き物好きだったと、過去形で言う人が多いですよね。小さい頃の勝手に溢れ出てくる好奇心やわくわく感て、環境によって違ってくるかもしれないですけど、自然と触れ合う機会があったら、そこに対するワンダーを知ろうって子どもだったら思うだろうし、それが大人になっても継続できるような環境さえあれば、もっと自分たちが自然の一部として暮らす心地よさだったり、能動的に関わっていくチャンスが増えるのではないかと感じました」

江守さん

「そう言われてみると、僕も子どもの頃は、生き物好きでした(笑)」

気候変動の適応策とは?

NOMAさん

「気候変動対策には、たくさんの選択肢がありますよね。CO2が大幅に削減される可能性もあるし、されない可能性もある。頑張ったとしても、しばらく気候変動は続いていくので、適応策はそれぞれ身につけておきたいと考えています。適応策として、いま自治体とコラボレーションしていることはありますか?」

肱岡さん

「現在は、暑い時に警報を出したり、作物の育て方や品種改良に取り組んだり、防災情報の利活用などの強化など、自治体の方々は普及啓発を中心に取り組んでいますが、適応という言葉を知っていただくのにも苦戦しています。住み方や街の仕組みをガラッと変えるという変革まではできていないんですね。本来は、カーボンニュートラルなどの取り組みとセットで行うべきです」

グリーンピース・ジャパン 石川

「一つの取り組みをやってるだけでは解決できないときに来ているので、暮らし方や都市のあり方そのものを、総合的に考え直す時に来ていますよね」

肱岡さん

「うちの自治体では気候変動やってます、適応やってます、というのではなくて、街づくりの中に適応を組み込んでいって、気がついたら安全安心な街になっていたというのが理想ですね」

NOMAさん

「自治体を暮らしの気持ちよさから見せていくというのは、自然と人が移動していくことにつながっていきそうです」

グリーンピース・ジャパン 石川

「気候変動や生物多様性といった言葉ではなく、暮らしのあり方を考え直しましょう、というとすべての人に共通することが伝わりやすいのかなと思います」

【対談を終えて、NOMAさんより一言】

国立環境研究所で共有して頂けた具体的な研究内容や活動がとても興味深く、定期的に進捗なども伺いたいくらいです。

気候変動対策に取り組みながら、暮らしの心地良さへの感度を高めたり、地域の生態系や惑星地球の過去や今を知ることに能動的に関わっていく時間を増やすことによって変動も含めた今の地球環境に沿えるようなしなやかさも自ずと身に付けたいですね。

地球環境の調和を前提とした考察や議論が、より本質的な暮らしの豊かさや社会との向き合い方や取るべきアクションなど、長い時間軸での未来を考えた時の様々な選択肢がクリアになるのを改めて感じます。

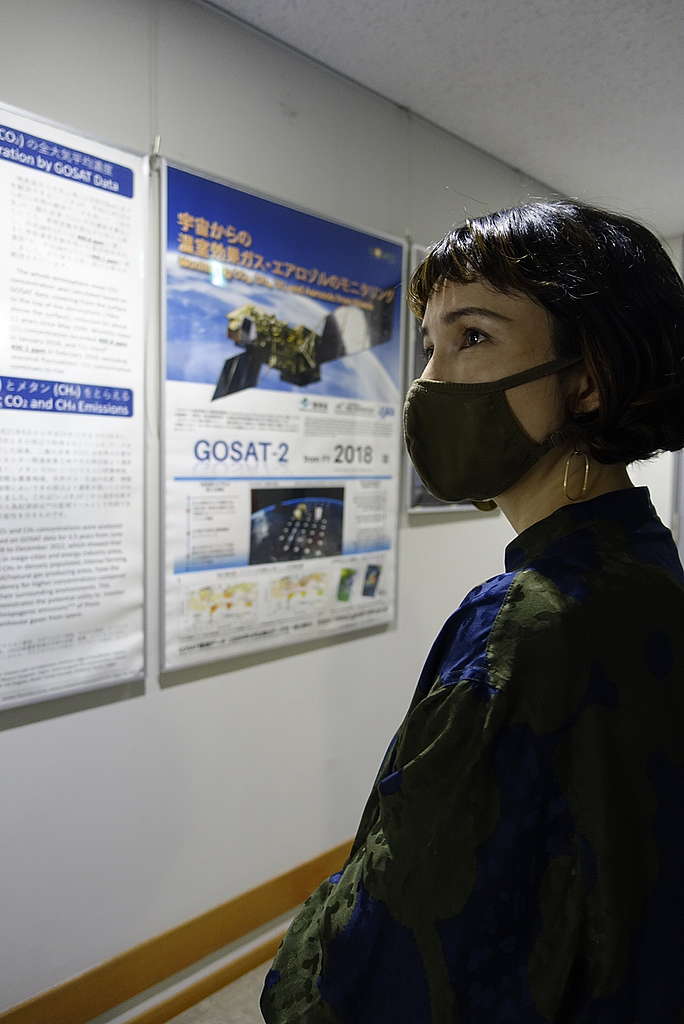

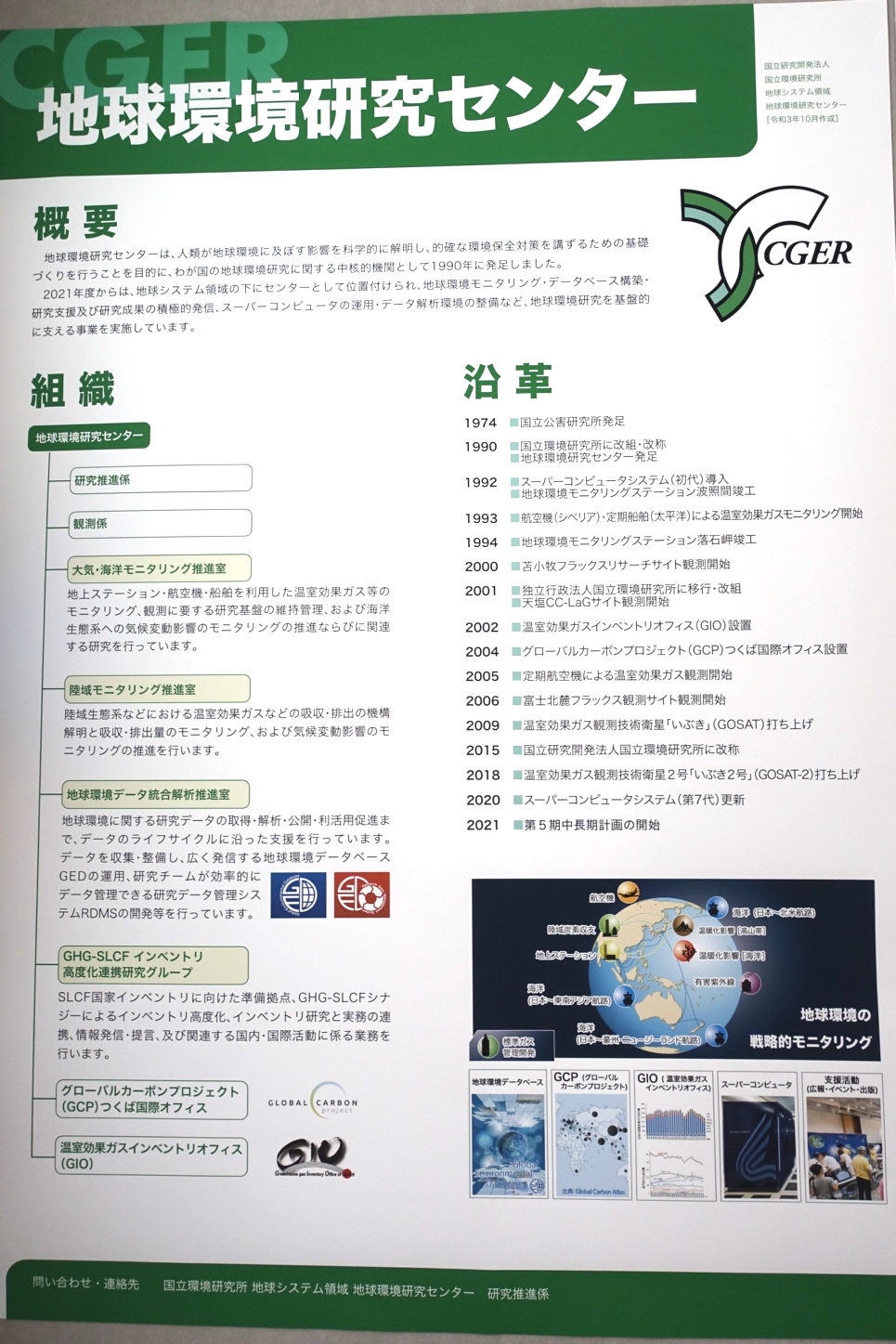

1974年に国立公害研究所として設立された、国立環境研究所。

航空機を使用した大気中の定期的な温室効果ガスモニタリング、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)報告書の執筆など、さまざまな分野で地球環境の現実を科学を通して教えてくれています。

緻密な計画と、長い時間をかけて惜しみない努力を注がれた研究成果がもつ重みを改めて実感することができました。このような客観的な調査や研究があるからこそ、いま必要な気候変動対策を検討し、実施していくことにつながります。

気候変動を悪化させないためにも、そして、起こりうる異常気象や海面上昇に適応していくためにも、地域行政やコミュニティの役割も重要です。

これ以上、気候危機を加速させないために、署名を通してお住まいの都道府県知事に気候変動対策を進めるよう応援の声を届けませんか?

【NOMAさんプロフィール】

NOMA(ノーマ)

モデル、エコロジスト。

モデル、エコロジスト。

植物と宇宙を中心とした自然科学の探究をライフワークとしながら、執筆やイベント登壇、廃材を使った作品創作等を行う。

今年出版した自然科学から環境問題まで地球丸ごと目線をシェアする地球サイエンス本、『 WE EARTH ~海・微生物・緑・土・星・空・虹 7つのキーワードで知る地球のこと全部~ 』では江守正多さんも監修者(空の章)の1人として参加。

IG @noma7777