花粉症が最近ひどいのは地球温暖化が原因?気候変動が飛散量を増加させるワケ

毎年、2月頃からつらくなる花粉症。2025年1月には、1985年からの観測史上で最も早く花粉の飛散を確認したという報道がありました *。また、2025年は東海、北陸、関東甲信、北海道で花粉の飛散量が前シーズンより非常に多くなる見込みです *。

これまで花粉症の症状が弱かった方も、よりしっかりとした花粉症対策が必要かもしれません。

年々、飛散量が増している花粉ですが、実は地球温暖化が関係していると指摘されています。なぜ温暖化により花粉症が悪化するのでしょうか? 気候変動が健康に与える影響も合わせて見ていきましょう。

花粉の飛散量は増え、飛散期間も延びている

花粉飛散の時期は気候変動によって長期化し、花粉の数や濃度も増えていることがアメリカでの研究で分かりました。

2021年に米ユタ大学の研究チームが北米60カ所の観測拠点で得た28年分の花粉関連の指標を調査した結果、花粉シーズンが始まる時期はこの28年間で20日ほど早くなり、飛散日数も8日間長くなっていることが明らかになりました。また花粉の個数や濃度も年間を通して20.9%も増加しています。*

将来的にもこの傾向が続くことが予想されそうです。2022年に発表されたミシガン大学のシミュレーションによると、21世紀末には米国で飛散する花粉の量が気候変動により多いところで40%まで増え、花粉シーズンは最大で40日早まり、19日長引く可能性があるとしています。*

温暖化が進行すると花粉症も悪化する?!

確かに、年々花粉症の症状が悪化しているような…と感じる方も多いのではないでしょうか。多くの人が感じる花粉症の深刻化は、地球温暖化と深い関連があるとされています。

大気汚染も深刻なインドではさまざまなアレルギー疾患が増加していますが、ある医師は新聞の取材に対し「気候変動がアレルギーに及ぼす最も直接的な影響の 1 つは、花粉シーズンの延長と激化」* だと語っています。花粉症に悩まされているのは、日本人だけではないのです。

先に紹介したミシガン大学による花粉の飛散予測に関するシミュレーションモデルでも、今後、気候危機対策が十分に取られず4〜6度の気温上昇が起こってしまったシナリオの場合、2〜3度上昇と比べ、増加する花粉の量は2倍になると推測されています。さらに大気中の二酸化炭素(CO2)濃度が2倍になると、花粉生産量が60~1299%の広い幅で増加することも示されました。

CO2濃度の上昇は雄花とアレルゲンの含有量をともに増加させることも観察されています。同大研究者らは、花粉が誘発する呼吸器アレルギー症状を持つ人は最大で世界人口の30%を占め、特に18歳未満の子どもに多く、医療費の増加だけでなく、仕事や学校の欠席あるいは早期死亡など、大きな経済的損失をもたらす世界的な健康問題となっている、と警鐘を鳴らしています *。

これらの研究データや臨床医師たちからの注意喚起は、温暖化によりCO2が増えれば花粉の飛散量が増え、結果として花粉症を発症する人が増加するだけでなく重症化する可能性さえあることを示唆しています。実際、温暖化傾向が顕著な日本では、過去20年間で花粉症の有病率は2倍以上に増えました *。

温暖化がもたらす健康への影響

気候変動の影響は花粉症にとどまりません。気温上昇は、熱中症や呼吸器系疾患などさまざまな疾患リスクを増加させるだけでなく、熱中症や熱波などによる暑熱関連死を招く恐れもあります。

2021年に国連から発表された「気候変動と健康に関するファクトシート」では健康に関して以下のように記しています。

- 気候変動は、人類が直面する単一の健康に対する脅威としては最大のものです。毎年、環境要因によって約 1,300 万人の命が奪われています。気候変動の影響は、大気汚染、疫病、異常気象、強制移住、食料不安、精神的な圧迫など、すでに健康に害を及ぼしています。

- パリ協定の目標を達成すれば、大気汚染の削減だけで、2050年までに世界で年間約 100 万人の命を救うことができます。

- CO2排出量の削減によって得られる健康上の恩恵は、削減対策コストの約 2 倍になります。

- 生物多様性はかつてないほどの速さで失われつつあり、世界中の人々の健康に影響を与え、新たな感染症のリスクを高めています。

引用:『気候変動と健康に関するファクトシート (国連) 』日本WHO協会

寒暖差アレルギー

花粉症と似ている症状ですが、寒暖差アレルギーも近年増加傾向にあります。通常、季節の変わり目や、冷暖房による急激な温度変化など、約7度以上の温度差で自律神経が乱れさまざまな症状が出るとされています。

気候変動は温暖化だけでなく、強い寒波が到来するような変化ももたらします。つまり、猛暑も寒波も激しくなっている昨今、外気が危険な暑さや寒さであればあるほど、空調が強くなり、屋内は冷え冷え、あるいは暑すぎるといった状況になることも少なくありません。また、急激な気温の変化自体も珍しくなくなっています。

この記事を書いている2025年3月3日の東京都練馬の天気は、前日は季節外れの最高気温が20.7度だったのに、今は雪がちらついて午後3時時点で1度といった天気です *。三寒四温とは言いますが、周囲でもあまりの急な変化に体調を崩す方も増えています。寒暖差アレルギーに悩まされる方もいらっしゃるでしょう。

| 気候変動と大雪や最強寒波の関係については「温暖化なのに最強寒波「なぜ?」大雪と雪不足が同時に起こる可能性とその理由」にて解説しています。ぜひご覧ください。 |

大気汚染:化石燃料や森林火災による呼吸器疾患などの増加

温暖化の主な原因は、CO2などの温室効果ガス(GHG)の増加です。そうしたGHGを多く排出しているのが、石炭火力発電所などのエネルギー生産部門や自動車や飛行機などの交通・運輸部門および鉄鋼部門です。石炭火力発電所や自動車などから出される排煙や排気ガスは、多くの化学物質を含んでいます。

また、急激な温暖化により森林火災の発生率も増加。世界中で発生している大規模な山火事は深刻な大気汚染も引き起こしています。

化石燃料を燃やす時や森林火災でも発生するPM2.5は、喘息やアレルギーだけではなく、心血管疾患や肺がんなどの呼吸器系疾患を引き起こし、生殖にも影響を及ぼす可能性が指摘されています *。

日本でも長崎県上五島、沖縄県宮古など、大気汚染(PM2.5濃度)が比較的少ない11の地域に住む8万人を対象に約20年にわたって追跡調査した研究があります。2022年に発表された同研究結果によれば、PM2.5濃度が上昇すると循環器疾患死亡リスクが統計学的に見て有意に高いという関連が明らかにされました *。この結果は比較的濃度の低い地域でさえもリスクがあることを示しています。

| 石炭火力発電所による大気汚染については「40基以上の石炭火力発電所の新設で大気汚染が悪化 ——全国初の石炭汚染シミュレーションマップを公開」にて詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。 山火事が起きる原因やその影響については「【森林火災と気候変動】山火事はなぜ起きる?気候変動で悪化するの?」でも解説しております。ぜひご覧ください。 |

媒介性感染症:マラリア、デング熱などの感染リスクの増大

環境省主催の「地球温暖化の感染症に関わる影響に関する懇談会」がまとめた資料によると、気温の上昇によって、感染症のリスクが増加することが予測されています。

温暖化による水温の上昇は大腸菌など水質汚染要因を増やし、コレラなど下痢を伴う水媒介性感染症の発生をさらに増大させるだけでなく、マダニや蚊の生育域が拡大することでマラリアやデング熱など動物媒介性感染症の増加も予想されます。

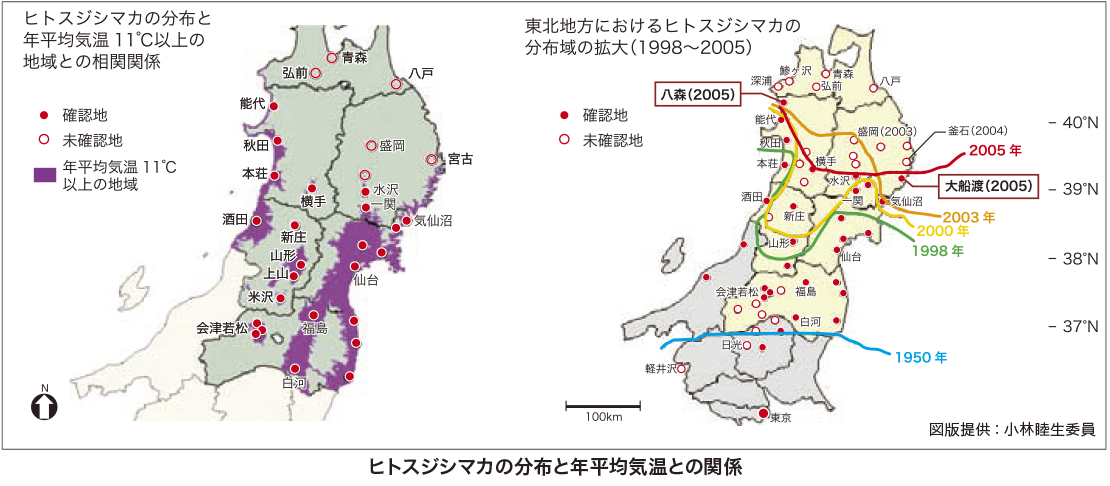

日本でも、上の図が示すように、媒介動物のひとつとされるヒトスジシマカの分布域は年を追うごとに北上しています。環境省はこうした実態から、国内での日本脳炎、マラリア、デング熱、ウエストナイル熱・脳炎などの感染症の増加リスクを挙げ、注意喚起しています。*

| 地球温暖化によって巻き起こる感染症の拡大については「夏うつ、熱中症、感染症」暑すぎる夏が引き起こす健康被害<予防と対策>にて解説しています。ぜひご覧ください。 |

地球に住む全員が気候変動の影響を受ける

気候変動は「遠い未来の話」や「どこか遠くの国の出来事」と思われがちですが、実はもうすでに、私たちの健康や日常生活に深く影響を及ぼし始めています。たとえば、本記事で紹介した花粉症や熱中症、呼吸器疾患、感染症など、身近なところで「気を付けなければいけない」リスクが増えています。

2021年11月のCOP26で、世界中の科学者たちは2030年までを「決定的な10年」と位置づけ、それまでに温室効果ガスをどれだけ削減できるかが人類の明暗を分ける、といった趣旨の警告を鳴らしていました*。あれからすでに4年が経過しようとしています。

私たちにはどこまで歩みを進められたでしょうか。もう遅すぎるでしょうか。そんなことはありません。私たちにはまだ、できることがあります。小さな行動の積み重ねも、たくさん集まれば、未来を変える力になるのです。今日から一緒に、できることを始めてみませんか?

(2022年3月公開の記事を元にデータを最新のものに改め修正・追記の上、2025年3月に改訂版として公開)