【環境教育好去處】生態展覽一加一 大人細路都啱玩

你有沒有想過無需長途跋涉到野外,都可以欣賞到香港精彩的生物多樣性?不但可以看到本港及海外的各種野生動物,還可以學習到豐富的生物知識,寓學習於娛樂。生態展覽正正可以滿足以上要求,香港大學有兩個生態展覽正在開放,其中一個專為小朋友而設,另一個是香港最大型的標本館,絕對適合一家大小假日一齊遊覽!

文章目錄

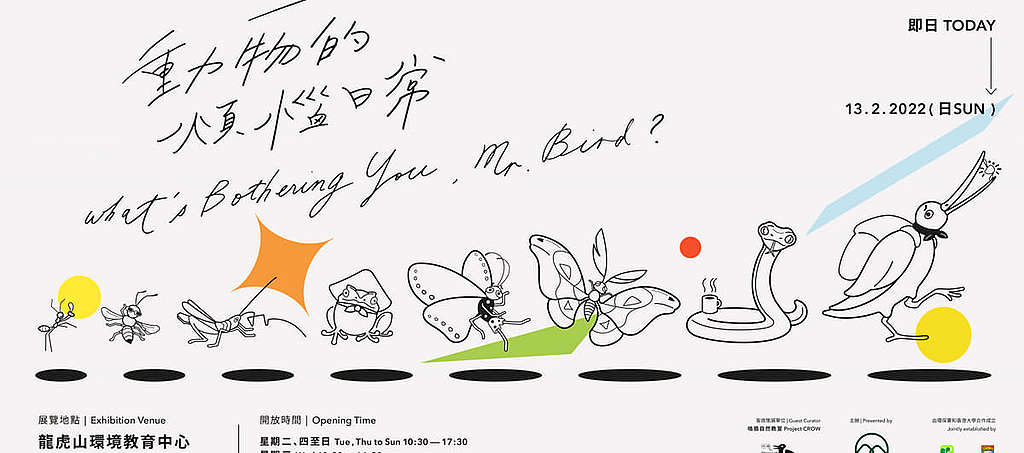

小朋友專題展覽:動物的煩惱日常

龍虎山環境教育中心設立於已有130年歷史、獲評為一級歷史建築的平房,位置就在港大校園旁邊。中心於2008年由環境保護署及香港大學共同創立,不但有常設展覽,還不時更換展覽主題,現正舉辦的展覽名為「動物的煩惱日常」,由嗚鴉自然教室策展,是難得一見、專為小朋友而設的生態展覽。

到底動物有什麼煩惱?牠們又有什麼特別技能,應付生活上的煩惱呢?展覽中有10個不同展區,小朋友可以透過小遊戲,了解到動物們的煩惱、身體結構和習性。未進入教育中心前,就可以在花園內找到第一個展區:「究竟要彈到哪裏去?」原來草蜢是跳遠高手,可跳出比自己身長20倍的距離,但牠的煩惱在於視力很差,遇到危險時亂跳一通,到底會跳到哪裏呢?

小朋友可以嘗試轉動命運之輪,共有1至8個號碼,看看草蜢會跳到那個區域。那8個區域就分佈在花園內,包括:「撲通」一聲不小心掉入水池、很多嫩葉作為食物的樹叢;還有可以休息一下的欄杆等等。

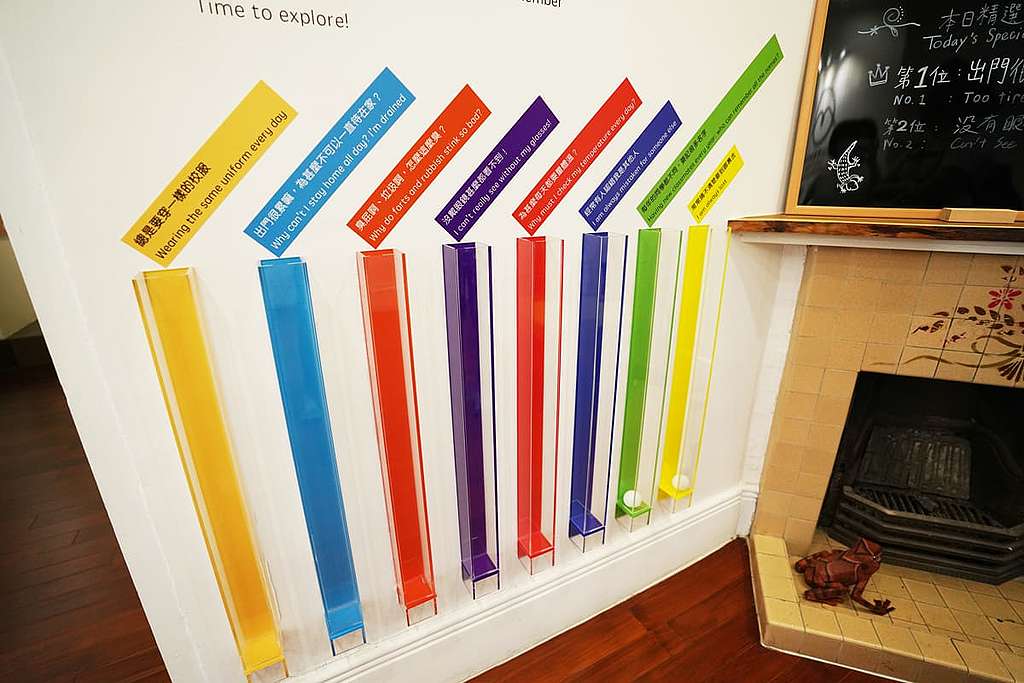

甫入展館,就有投票遊戲玩,小朋友需選擇一件自己覺得最煩惱的事,將乒乓球投入自己的選項中,包括:「總是要穿一樣的校服」、「為什麼每天都要量體溫」、「每年的同學都不同,要記很多名字」等等。小朋友投好票之後,就會被配對一種動物,可以進行充滿「煩惱」的歷險了!

昆蟲天生隱身術 候鳥不旅行會死

每一個展區都有不同動物的小煩惱,例如黃猄蟻的煩惱,就是每日要在樹上搬運食物,小朋友可以幫忙在在牆上砌出樹枝路,完成之後,可以嘗試在上方投放「食物」(乒乓球)運送,看一看是否能成功送到蟻巢?如果砌得不好的話,食物會中途跑掉呢。

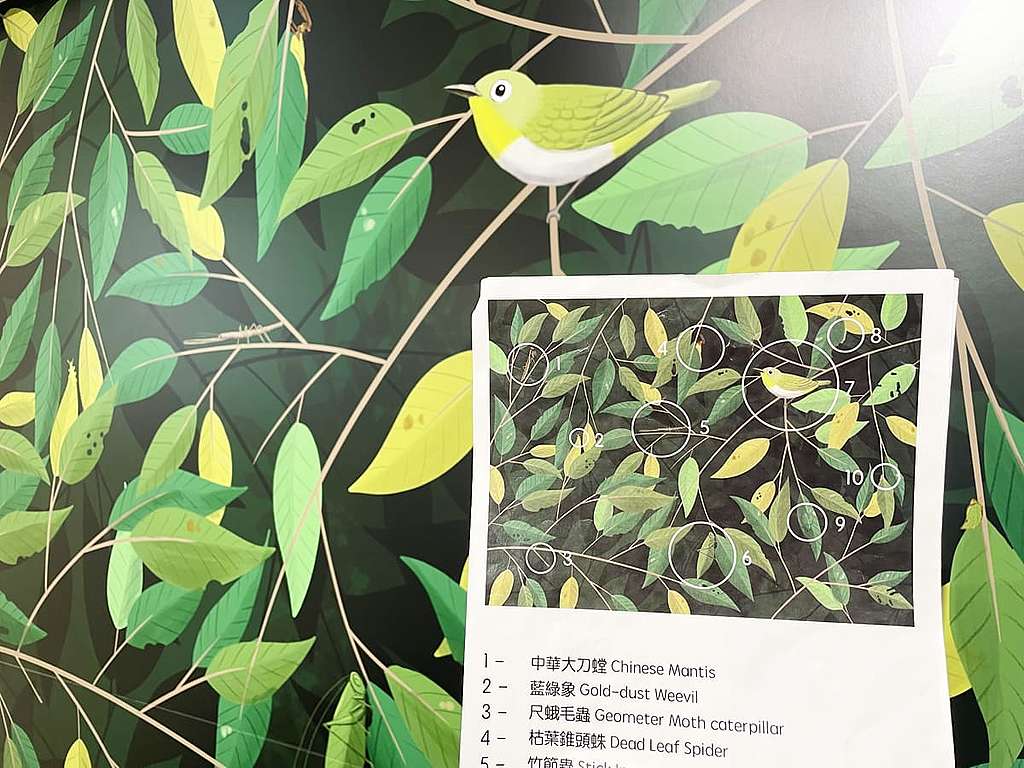

動物的煩惱除了覓食,更重要的還是保護自己。「人類靠打扮,動物靠假扮。」小朋友能不能在一堆綠葉之中找到有保護色的甲蟲、草蜢和其他昆蟲?大人可以嘗試和小朋友一起尋找,找不到的話還可以偷看答案卡呢!

雀鳥的煩惱又是什麼呢?原來候鳥不旅行會死!牠們每年都要由寒冷的西伯利亞飛到香港,再飛到南半球的澳洲,但途中實在遇到太多煩惱了。例如人類發展令濕地消失、水源被污染令食物減少,小朋友可不可以幫牠們飛越難關呢?整個展覽還有很多有趣小遊戲,未能一一介紹,各位大小朋友可以親身體會一下。值得一提,就是展覽中還提供生物圖鑑,小朋友玩完遊戲,可以了解動物真實的模樣。

展期:即日起至2022年2月13日

開放時間:逢星期二、四至日 10:30-17:30、逢星期三 10:30-14:30

地點:香港半山旭龢道50號龍虎山環境教育中心

活動網頁

全港最大標本館 延續教育意義

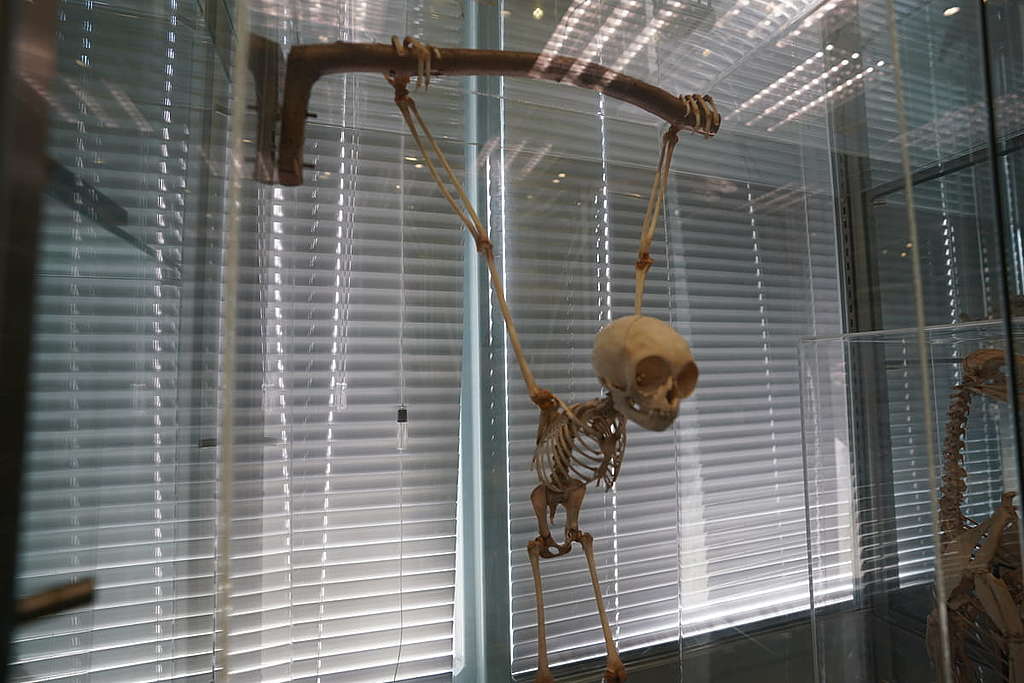

另一個要介紹的展覽,就是位於香港大學內的香港生物多樣性博物館,博物館藏有及展出超過15,000件標本,部份展品被香港大學收藏多年,但除了小部份被用作教材之外,多數只是塵封在儲物室內。直到2014年,管納德博士(Dr Benoit Guénard)加入香港大學擔任助理教授,他開始自發管理這批藏品,重新發掘這些藏品的教育及研究用途。直至2021年中,香港生物多樣性博物館正式向公眾開放,開放以來一直大受歡迎,預約長期爆滿。

「當我2014年加入港大時,這裏收納了部份藏品,我問誰在照顧這些標本?他們給我的答案是Nobody。」管納德博士如是說。「最初我辦過一些私人導賞,參加者的反應是『嘩、嘩、嘩』,他們都覺得很驚訝。我覺得這些藏品不開放予公眾,實在很可惜。藏品分散在這裏的不同地方,有的更被鎖起20年,所以沒有人照顧他們,甚至不知道它們存在。這條兩米長的中國短吻鱷,被放在一間沒人去的房間,待在最高的架上。」

記者無知地問:「你說的是鱷魚嗎?」「不,你不會分辨嗎?」隨即管納德博士就以展櫃內的標本,向記者解釋鱷魚、短吻鱷、長吻鱷身體結構上的分別。「這就是標本的教學用途,比起相片和影片,我們可以感受到生物的大小,也很容易作對比。」

嚴謹檢視標本來源 免費開放予大眾

標本館藏品的數量及種類都多得令人驚訝,問及管納德博士會否花錢買標本,他的答案是堅決的「不」。「因為我們沒有錢,還有我們有足夠的標本,哈哈,不說笑了,重點在於我們不想鼓勵任何類型的生物交易。」他對於標本的來源非常謹慎,除了港大本身的藏品之外,他們還會接受機構團體、例如:嘉道理農場暨植物園、海洋公園、漁農自然護理署所捐贈的藏品,因為他們都清楚藏品的來源,甚至知道生物在生前的角色都是有教育意義,至於私人捐贈則要非常小心處理。

另一個他不希望購買藏品的原因,是不希望增加博物館的財政支出,他希望博物館能夠免費開放予每一位市民。「所有人都可以免費進來,不論貧富。」管納德博士說。

巨大展品夠吸晴 愛你不因你美麗

甫入博物館,參觀者就被大型的大象、河馬及長頸鹿的頭骨吸引,但管納德博士的主要研究題目,卻是細小的螞蟻。管納德博士都認為,人們傾向喜愛及保育大型、漂亮的物種是「完全不合理」。例如傳播花粉,大部份人只會想到蜜蜂,但有些甲蟲和蒼蠅也會替植物傳播花粉,牠們的角色也很重要。

他指出一個情況:「很多資金都會去保育一小部份物種,而這些物種甚至不是瀕危,就只是因為牠們好看。作個比喻,就好像你去醫院看醫生,醫生會因為你不美麗而不醫治你,我們不能接受這些行為。」他更一再強調,這是一個「悲劇」。在博物館中,博士以顯微鏡放大細小的昆蟲,為我們講解牠們的身體結構及飛行原理,微觀的世界或許能令人對昆蟲改觀。

博物館目前開放了6個月,已經招待了6,000人,預約長期爆滿。早前也為綠色和平聯乘香港法國電影節映後座談會擔任主講嘉賓的管納德博士表示,長遠來說希望可以擴充博物館,但不是短時間內可以做到。他最後提提大家要CLS(comment、like、share)博物館的社交媒體,因為不是每個人都有機會親身到博物館參觀,但大家都可以透過社交媒體發佈的內容,學習到生態知識。

開放時間:逢星期三及六 10:30-17:15(參觀前敬請網上預約)

地點:香港薄扶林道香港大學嘉道理生物科學大樓2/F 2S-18室

社交媒體:Facebook/Instagram/Twitter