明日大嶼形同擱置!升級再造延續「堅守」信念

隨着當局 2025 年 9 月明確表示填海工程「未有條件」於本屆政府任期內開展,意味明日大嶼形同擱置,但危機未有解除——政府計劃在南大嶼推動生態旅遊,意圖開發多個生態重地,並最快於明年展開城規改劃程序。

為了延續公眾對大嶼山發展議題的關注,綠色和平舉辦堅守大嶼旗幟升級再造工作坊,由本地時裝設計師林蔚彥 Toby Crispy 將旗幟升級再造(Upcycling)成 Tote Bag,並即場指導十多位參加者穿針引線製作收納袋,以物料的再生象徵意志的傳承——我們決意守護大嶼山的自然環境,始終嶼一,繼續前行。

文章目錄

慢針黹抗衡快時尚 力量積少成多

先來考考你:看得出 Toby 這身參與工作坊的衣着有何巧思嗎?在她「提水」下把頭右側才恍然大悟,原來是由一件男裝裇衫升級再造而成。「以前講 upcycle、recycle 同垃圾有關,好似要放棄生活質素,但其實 upcycling 都可以好靚、好型。」

十多年前有感於速食時裝泛濫,廉價但品質參差的衣服充斥市場,從成立舊衣再造品牌 Lastbutnotleast ,輾轉開設 Fashion Clinic by T 為客人訂製一帖稱身良藥,再到 SLOW STiTCH NOMAD 推廣人人做針黹,Toby 不斷思考如何改變自身角色,抗衡速食洪流。她坦言「快時尚」依然當道,甚至變本加厲成「超快時尚」(ultra fast fashion),「好多人都會覺得,你做但其他人唔做,都改變唔到㗎啦。但正正係愈多微小嘅力量,大家都去做,就有積少成多嘅希望。」

反思速食時裝,既有計算"cost per wear"(每次穿着成本)、講求「襟着」的理性分析,但她認為更重要是改變思維,而關鍵在於縫補回憶、編織故事。有人藉衣裝銘記 working holiday 農夫叮嚀"Rather than love, than money, than fame, give me truth."的教誨,有人託她把離世爺爺的剪影、筆跡一一繡進西褲;而今次與綠色和平合作,則寄望延續守護自然環境的信念。「香港有好多離島,畀我哋喺好有壓迫感時放鬆吓,呢種清淨環境係城市裡面一定要有嘅空間。同埋個地球唔淨係人類獨享,大自然應該要去尊重,唔好搞佢就係最好。」

旗幟零廢變Tote Bag 繼續守護我「地」

作為工作坊素材,「堅守大嶼」旗幟 2020 年由綠色和平與另一本地服裝設計師郭偉豪 Edmond 合作設計,1,400 面全人手縫製亞麻旗幟曾走遍各區,高懸小店街頭,飄揚山嶺海洋,見證香港公民社會的高低起伏。"Made in Hong Kong"的品質保證,讓 Toby 得以發揮升級再造到極致,「用晒面旗所有部份整 Tote Bag,冇剩餘物料,做到 zero waste」。

這種韌性,也見於過去七年堅守大嶼的歷程——綠色和平城市發展項目主任夏淳權(阿涼)在工作坊前的分享環節,不忘「回帶」明日大嶼的前世今生,「其實填海工程嘅名同面積都改過好幾次:由 2,200 公頃嘅東大嶼都會,變 1,700 公頃嘅明日大嶼,再到 1,000 公頃嘅交椅洲人工島」,而綠色和平與民間社會則從環境、氣候、規劃、工程、公共財政等角度提出疑慮,並以不同方式凝聚力量,實現 20 萬人聯署發聲壯舉:

- 研究調查:聯同 30 多個團體與民間專家,發表 17 份調查報告,提出優先規劃棕地解決土地問題

- 影像記錄:製作《山海大嶼》紀錄片,展示大嶼山豐富的生物多樣性、值得香港人驕傲的一面

- 社區連結:多區小店響應掛起「堅守大嶼」旗幟,彰顯香港人堅守這片土地的決心

- 直接行動:行動者坐上滑翔傘飛越大嶼山海,沿途記錄壯麗自然風光

對於如何解讀當局擱置明日大嶼,是否純粹「庫房冇錢」,阿涼形容公共財政固然是因素之一(綠色和平亦曾發表報告,關注硬推明日大嶼恐耗盡財政儲備),仍靠公眾堅持主動發聲,發掘堅實理據「打破香港填海造地嘅既定事實」,才能煉成最「堅」的民間行動,配合時勢帶來改變。「感謝有你哋同行,一齊守護我『地』!」

睹橋咀珊瑚亂象 「生態旅遊更要做好保育」

一句「無處不旅遊」,卻令大嶼山生態環境再次山雨欲來——政府在生態旅遊未有明確定義或訂立制度之下,擬透過「片區模式」引入地產元素發展南大嶼康樂生態走廊,例如在長沙和貝澳的海岸保護區和綠化地帶,發展近 30 萬呎樓面面積的度假住宿或營地,當中涉及的土地平整及基建工程,恐對大片雀鳥、蜻蜓、水牛棲息地,以至中華白海豚及江豚出沒水域造成永久損害。

「發展生態旅遊,更加要做好保育。」阿涼形容,非以保育優先的生態旅遊政策,不只衍生出私人營地霸佔官地等更多問題,更甚是破壞了生態重地本來吸引遊人到訪的面貌,「其實南大嶼最有特色嘅地方,就係當地而家嗰個樣:生態價值、清幽環境、喘息空間、村民同文化特色,就係咁樣旅客先想嚟。」

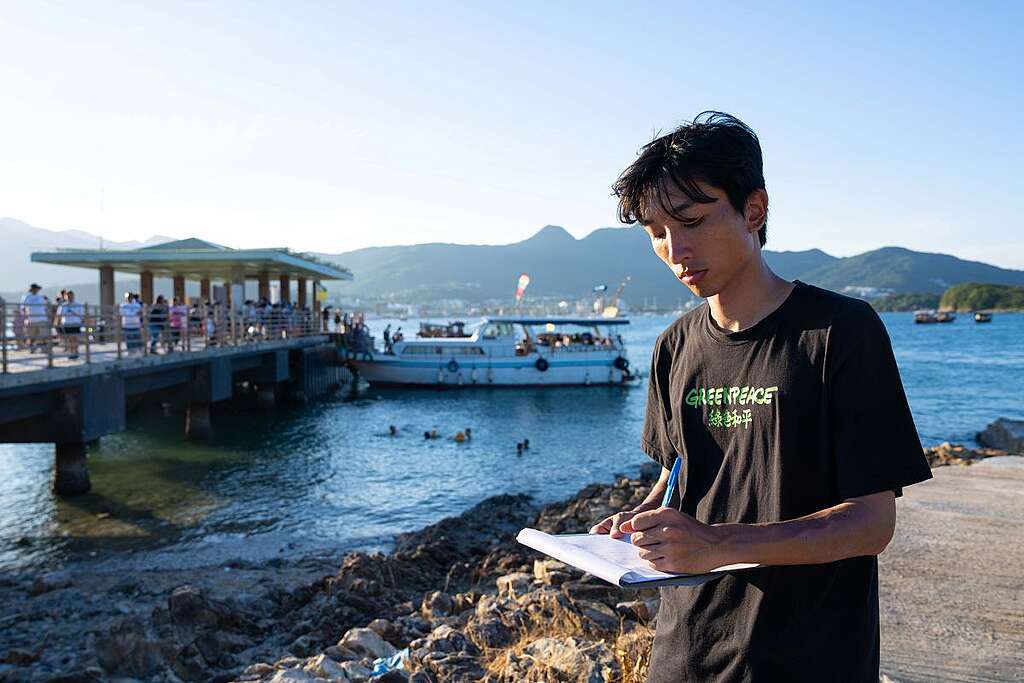

特別在工作坊後短短一星期,他和團隊在十一黃金周期間前往聯合國教科文組織世界地質公園橋咀島實地考察,見證逾 4,000 遊客「逼爆」小島之餘,更直擊浮潛客肆意踐踏珊瑚、挖掘海星、手持魚肉腸餵食海洋生物等破壞環境行為,慨嘆香港自然環境一日缺乏整體承載力及生態敏感程度評估,並制定全面及符合國際標準的生態旅遊政策框架,南大嶼只會成為下一個東壩或橋咀。「如果橋咀嘅情況發生喺南大嶼嘅濕地、沙灘身上,一去到發現已經被污染、破壞,我都唔想嚟啦」。

從細閱文件鑽研土地政策的研究員,到落地接觸村民與生態環境的項目主任,阿涼堅守大嶼的過程也在經歷個人的角色轉換,特別是 2025 年初實地考察大小交椅洲,「一步步由文件見到明日大嶼嘅隱憂,到喺海中心親身見證『哇真係一片荒野』,感受呢件事會係幾巨大嘅虛耗」,讓他份外相信堅守大嶼的真諦,就是「有血有肉」——

「如果冇咗大家有血有肉嘅故事、描述、發聲,明日大嶼本來好容易變咗一個普通議程:通過,然後撥款。而家我哋不斷見到一啲有血有肉嘅人,去表達佢哋想要嘅香港大自然,呢個就係我同綠色和平想做到嘅事。」