日月潭直擊 50年最嚴重乾旱揭示台灣氣候危機

乾旱、水浸、熱浪、寒流……原因不只一時三刻的極端天氣,更可能是氣候變化點滴累積而成。2020年台灣罕見未有颱風登陸,缺少夏季颱風雨水進帳,成為52年來降雨最少的一年,全台水庫亦自去年10月起面臨供水壓力。這場歷史性旱災,威脅農業、工業及民眾生計,補助金額接近新台幣70億元(約20億港元),當局更估計損失可能持續擴大。

今年3月,阿里山發生火災,山勢陡峭加上河水乾枯,消防人員難以取水,使救火工作更困難。大火連燒97小時,消防隊出動442人次、35架次直升機救災,才撲滅火勢。嘉義林區管理處表示,2021年森林火災發生次數比往年多,主因是去年沒有颱風帶來雨量,整個森林環境偏向乾燥,一不小心就容易引起火災。

文章目錄

56年來首度無颱風登陸 台灣水情亮紅燈

事實上,「缺水」早已不是新聞──2020年,台灣創下56年來首個沒有颱風登陸的颱風季;同年10月,台灣氣象史更寫下了3項「第一次」:

- 第一次在夏季「豐水期」進行人工增雨

- 第一次在10月召開旱災應變會議

- 第一次在10月將水情燈號轉為一階限水的「黃燈」

到今年4月,台中、苗栗更亮起紅燈,開始實施「供五停二」(每周5天供水)的限水措施。

綠色和平今年3月實地走訪南投知名景點日月潭,見到漁網及漁業廢棄物猶如「化石」出土,鄰近商家紛紛表示,疫情加上乾旱令供水不穩,使當地遊客人數銳減,旅遊業大受影響。有4月到過台中德基水庫實地見證的行動者,亦坦言水位下降超過7成,若非有舊照片作對比,以為該處不過是普通山區。

這次缺水危機,單是「停耕灌補助」金額已接近新台幣70億元,更因為供應價值千億美元的半導體產業、主要水源之一的新竹寶山第二水庫,今年4月儲水量曾低見10%,若缺水影響半導體晶片生產,可能不利全球電子業,因此備受國際媒體關注。

平均降雨量達全球2.5倍 為何深陷缺水危機?

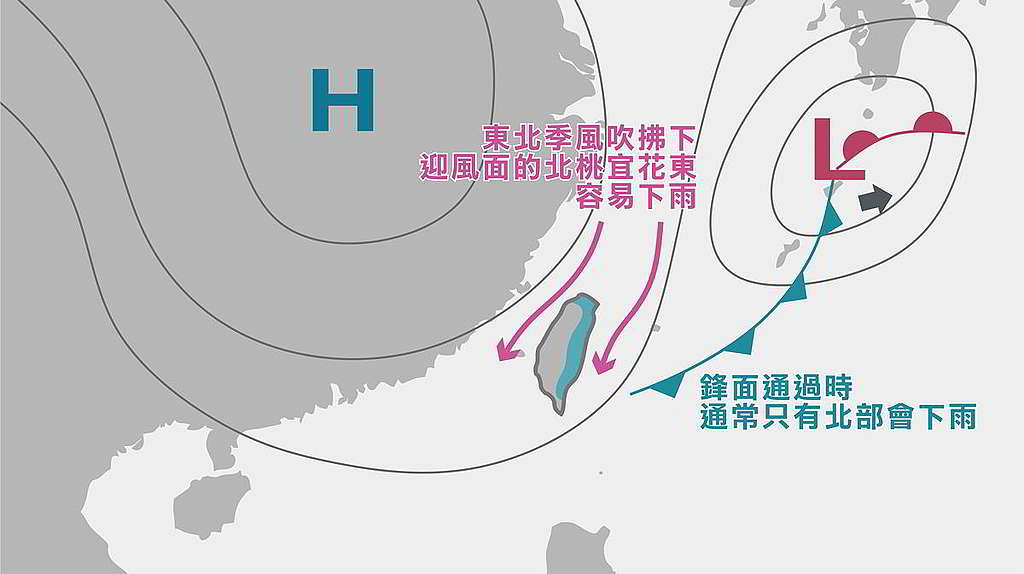

台灣位於亞熱帶季風區,因應氣候及地勢,降雨狀況可分為豐水期(5月至10月)及枯水期(11月至隔年4月)。豐水期以春雨和颱風為主要降水來源;到了枯水期,北部、東部地區仍有東北季風帶來降雨,但中部、南部因受地形阻擋,降雨機會極少──若豐水期雨量不足,則容易發生旱災。

論年均降雨量,超過2,000毫米的台灣是全球平均數2.5倍,但去年台灣的春雨季較短,加上沒有颱風登陸,導致雨量稀缺。當地水利署表示,6月至今主要水庫集水區降雨量僅約歷年平均值的2至6成,是造成近半年旱象的主要原因。有專家表示,台灣春雨量在本世紀中葉將減少13.2%,而隨著全球氣溫升高,登陸台灣的颱風也逐漸減少,到本世紀末甚至可能減半,顯示在氣候變化影響下,台灣乾旱情況將愈來愈常見。

風暴潮與異常高溫 香港無法獨善其身

根據《台灣氣候變遷科學報告》,目前台灣全年總降雨量並沒顯著變化,但出現雨季降雨量增多、旱季降雨量減少的趨勢,並伴隨降雨時數減少的現象。當降雨日數變少、總雨量不變,意味暴雨發生次數增加,容易將泥沙帶入水庫,造成水庫淤積惡化及儲水能力削弱,甚至可能釀成水浸。

極端天氣乍遠還近,過去周末若有外出,你可能切身體會過打破香港5月高溫紀錄的酷熱天氣是怎麼一回事,我們亦會繼續與你一起關注香港的極端氣候趨勢。事實上,除了熱浪與旱災,綠色和平去年整合科學數據並製作互動地圖,發現「山竹」級別的風暴潮到本世紀中的香港將成十年一遇,而東亞分部調查研究部門的地理信息系統專家亦先後協助首爾辦公室及台北辦公室完成有關研究,印證氣候危機殺到埋身。

從本地、區域到全球層面,綠色和平各地辦公室均以應對氣候危機為首要任務,推動政府制訂「碳中和」路線圖,輔以相關政策落實執行,並促請企業加快過渡至可再生能源,減少化石燃料使用與溫室氣體排放。邀請你一起拯救氣候,攜手減緩全球暖化,守護你我及下一代的家園。

延伸閱讀:

極端天氣常態化?2020至2021年全球十大矚目氣候事件

暑熱乾旱vs嚴寒水災 極端天氣告急啟示

酷熱天氣屢破紀錄,慳電環保貼士提提你