風高浪急,海平面上升衝擊亞洲的真相

極端天氣新聞頻仍,隨著氣候變化的議題越趨普遍,「海平面上升」一詞你應不感陌生,但你對之認識有多少?海平面上升帶來什麽影響?對我們經濟有多大衝擊?綠色和平發表最新報告,就海平面上升研究分析,2030年亞洲沿海7大城市的潛在氣候風險,揭示1,500萬人口及7,240億美元的GDP或會受到波及。

上周末日本靜岡縣發生的泥石流,新聞片段的畫面令人驚心動魄,也許你已經忘了1年前,同樣是7月,日本九州發生的大洪災。的確,極端氣候頻繁發生,5月我們提過台灣的旱情,6月加拿大有駭人的熱浪,此刻大西洋對第一個颶風嚴陣以待等等,這都提示我們,氣候在告急。

日本靜岡縣熱海市連日大雨,發生山泥傾瀉和泥石流。綠色和平的ig 關注到當地的災情。(圖片來源: greenpeace ig)

View this post on Instagram

隨著氣候變化的議題越來越普遍,相關的詞彙都進入我們的生活日常,「海平面上升」你又認識幾多?究竟海平面是否真的在上升?帶來哪些影響?

文章目錄

海平面真的在上升,而且愈升愈快

如你懷疑海平面上升是否屬實,可以肯定地回答你,海平面是不爭的事實,多年來的衛星數據及全球海洋高度記錄顯示,海平面不僅正在上升,而且比預期上升得還要快。

人類過度耗用地球資源,燃燒化石燃料,增加溫室氣體排放,全球平均氣溫上升,助長氣候危機。在全球暖化及冰川融化夾擊之下,海洋吸收了額外的能量。與此同時,當水變暖時,就會膨脹,這也是構成海平面上升的因素。此外,由於全球氣溫上升,陸上冰川和冰蓋正在以前所未有的速度融化,有些甚至消失了。融水流入海洋,造成進一步上升,融水現在被認為是海平面上升的主要因素。(延伸閱讀:格陵蘭冰蓋融化比90年代快7倍 暖化超越全球水平)

科學數據:全球海平面上升的現實和預測

- 1960年代至21世紀初:4.8mm ── 自1960年代後期以來,我們的海平面一直在上升,每年約4.8毫米。

- 2006年至2015年:3.6cm ── 不過,根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)2019年的報告,2006至2015年間,海平面每年上升約 3.6厘米。

- 2019年至2100年:84cm ── 而IPCC估計,2019年至2100年間,全球海平面上升可能高達84厘米。

海平面上升有什麼後果?

在海平面上升的情況下,當熱帶氣旋發生時,沿海地帶的社區也將面臨風暴潮的威脅。上升1米,也許聽起來並不嚴重,但對沿海地區的居民來說,衝擊極大。以2010年來說,全球大約10%人口(約 6 億人)居住在海拔低於10米的地方,當海平面上升,低窪地區首先遭淹沒,這也表示飲用的水資源可能被海水污染,所遭受的風暴潮也會比其他地區嚴峻,造成眾多人民失去家園、生計,甚至性命。

當水災和風暴潮襲擊脆弱沿岸地區,破壞當地基礎建設、農業收成,也將重創經濟,甚至造成政局動盪。

綠色和平報告預估10年內的GDP風險

綠色和平東亞分部針對亞洲7個城市進行研究,包括馬尼拉、東京、台北、香港、首爾、曼谷、雅加達,這些城市,或沿岸而建或距離海岸較近,同為經濟的核心,透過科學分析預測未來10年內,在「維持現狀」的情境之下,可能發生哪些氣候衝擊,並將研究結果發佈報告《亞洲七大城市於2030年因極端海平面上升的經濟衝擊預估》(The Projected Economic Impact of Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030)。

綠色和平研究指出,若依照現今溫室氣體排放持續增加的趨勢,估計2030年的海平面上升將衝擊7個亞洲沿海城市約1,500萬人,GDP風險共約7,240億美元。

如果我們能預測明天可能發生什麼事,今天就有機會做出預防工作。詳讀報告之前,與你分享海平面上升的一些令人驚訝的事實,預示其中5個亞洲城市將會面對的場景,或會讓你更有決心,加入綠色和平一起對抗氣候緊急。

真相1:八成五以上的馬尼拉市可能遭水淹

馬尼拉都會區(由16個城市組成,包括馬尼拉市和一自治區)是一座高人口密度的城市中心,過度抽取地下水是造成地層下陷的主因。試想像,當氣候危機加劇,海平面上升和風暴潮,將會更頻繁和嚴重,對當地帶來多大危險。

事實上,這個地區已經處於非常脆弱的狀態,比方說,馬尼拉灣每年海平面上升13.24毫米,而馬尼拉市的部分地區非常低窪,海拔僅2米。分析顯示,在全球溫室氣體排放以現今速度持續上升的情境下,到2030年發生十年一遇的大水,近87%的馬尼拉市面積將淹在水中。

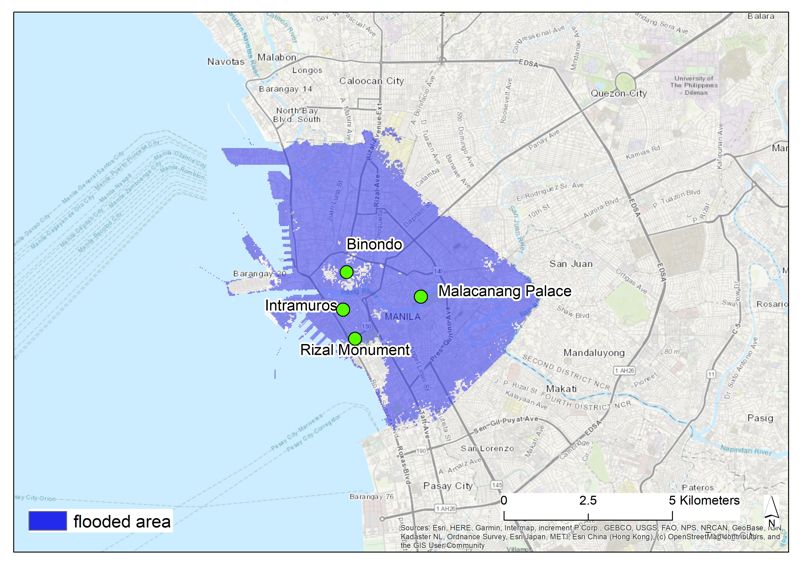

下圖是綠色和平最新報告中,根據RCP8.5的情境[1],當馬尼拉在2030年遇上海平面上升和沿海洪水,該區可能被淹沒的地理圖解。

風暴潮和漲潮造成嚴重水災,類似的天氣事件可能衝擊154萬人口,使392.4億美元的GDP陷入風險。觀光勝地和歷史地標如岷倫洛區(Binondo)、馬拉坎南宮(Malacañang Palace)以及黎剎公園(Luneta Park)的部分範圍,可能會被淹沒。

真相2:東京被標註為海平面上升最脆弱地區

雖然東京大部分地區海拔約40米,但重點區域相較下低得多,使其風險增加。尤其東京的東部低窪地區人口密度高,在減碳幅度「維持現狀」的情境下,有可能受2030年的海平面上升與沿岸淹水衝擊。

風險地區包括:沿著荒川(Arakawa River)的河濱公園,是東京賞櫻的熱門地點之一;江戶川區(Edogawa City)過去曾受嚴重水患所苦;葛西臨海公園(Kasai Rinkai Park)是東京灣沿岸建造的填海土地。

根據估計,2030年將近百萬人民可能受到衝擊,而東京近700億美元GDP面臨風險。

真相3:台北近300億美元GDP可能陷入風險

台灣因為受到地理位置與洋流影響,赤道海水向西累積至西太平洋,台灣周邊海平面上升速度更為全球平均的2倍。根據台灣中央氣象局在過去100年的紀錄,每年約有4個颱風登陸,2017年觀察到颱風的規模和強度都在增加,並經常造成沿海地帶的嚴重水災。根據分析,大約17%的台北土地在RCP8.5的情境下[1],可能在2030年被十年一遇的洪水淹沒(如下圖)。

若海平面上升,以台北西部來說,尤其是在淡水河沿岸地區,將可能比其他區域受到更嚴重的影響,這些區域主要是住宅和商業中心,北部則較多農業用地。歷史悠久的大同區和台北車站,以及知名的賞鳥勝地社子島,淹在水中的風險也較高。

研究分析,在海平面上升與 2030 年可能會發生的大水衝擊之下,台北將有43萬人以及296.4億美元GDP陷入風險,佔台北總GDP的24%。

真相4:香港米埔濕地海拔低,成為海平面上升脆弱區域

香港西北方的米埔濕地自然保護區,是東亞─澳洲候鳥遷徙路線必經之處,每年有約8萬隻遷徙水鳥在此休息。此保護區由大片紅樹林等濕地組成,海拔很低,在面對海平面上升的威脅時將顯得非常脆弱。

預防熱帶氣旋侵襲已是香港多年來的考驗,每年大約有5至7個颱風。近年來,因颱風造成的最極端風暴潮,出現超過3米的浪潮,如果2030年將有大水發生,可能衝擊近9萬家庭,造成約22.4 億美元GDP的損失風險。

真相5:雅加達是全球下沉最快的城市

大量使用地下水造成雅加達每年下沉1至15厘米,部分區域甚至已下陷3至4.1米,尤其是沿海地區,將使海平面上升的後果更加嚴重。近年來,豪雨造成的水災對當地來說已經見怪不怪,雅加達將近五分之一的土地屬於低海拔,2030年內若有大水侵襲,這些地區將會首當其衝。

無論是住宅區或商業大樓,甚至是印尼國家紀念塔和雅加達市政府,都有被淹沒的風險。在此研究情境下,大約180萬人,682億美金GDP將可能受到衝擊。

我們可以如何阻止這些風險發生?

《巴黎協定》建議全球為減緩氣候變化採取措施,大幅降低溫室氣體排放,以將全球升溫控制於攝氏1.5度以內。然而,目前各國政府的行動仍不夠積極。

為了達到減緩氣候危機的目標,各政府必須:

- 落實更具野心的減碳目標

- 淘汰化石能源:取消所有新建燃煤發電廠的計劃,加速淘汰現有的燃煤發電廠,專注發展可再生能源

- 停止所有海外的化石燃料投資

- 停止所有毀林及破壞泥炭地的行為

- 守護海洋,免其受破壞及污染

- 確保自己的城市與社區,齊心且具備拯救氣候的決心,制定氣候適應的措施,包括更新基礎設施、設立預警系統、將氣候衝擊的資訊傳達出去,以及建立以社區為基礎的降低極端災難風險措施

海平面上升的威脅正逐漸逼近,但我們仍抱持希望,全球有許多關心環境的人正為地球大聲疾呼,推動淘汰高碳排能源,打造以乾淨能源為主的未來。邀請你支持綠色和平,一起持續向政府與企業倡議,要求落實減碳目標,同時與更多人分享文章訊息,讓更多人成為扭轉危機的關鍵力量,為你我及下一代,爭取安全宜居、世代豐饒的地球家園。

備註:

[1] IPCC設定了幾種氣候情境以推估未來氣候情形,主要關注於人為造成的排放。在 IPCC 第五次評估報告(AR5)中,是以「代表濃度途徑」(Representative Concentration Pathways,簡稱RCPs)定義未來變化的情境,共有4種假設情境,分別為RCP2.6、RCP4.5、RCP6 及RCP8.5。RCP8.5 是指各國未減排情況下,屬於溫室氣體高度排放的情境,是相對於較為悲觀的態度。(資料來源)