2025 末日時鐘剩 89 秒!氣候危機倒數中 我們能否力挽狂瀾?

每年 1 月,國際新聞均會報導有權威科學家調校「末日鐘」(又稱「末日時鐘」,Doomsday Clock)距離午夜的時間,象徵式預示人類有多接近「世界末日」,其中 2025 年更將時間調撥至剩下 89 秒,敲響歷來最迫切警號。

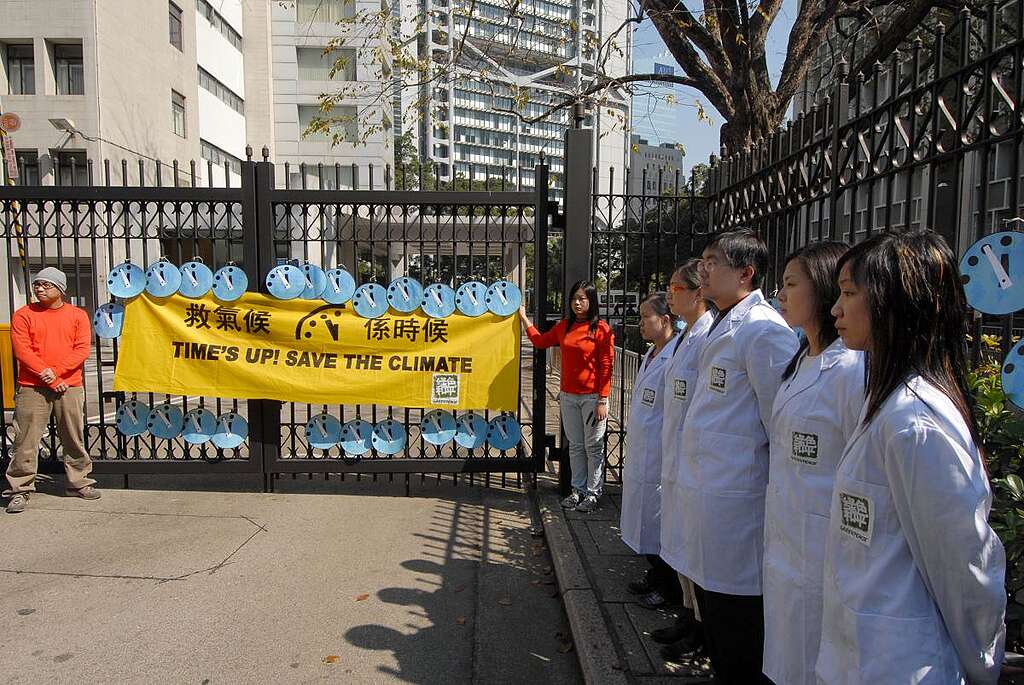

過去十多年,氣候變化及其潛在威脅,獲納入為調校末日鐘的因素之一──到底氣候危機有多緊急?我們是否仍有希望,守住升溫攝氏 1.5 度「最後防線」?

文章目錄

末日鐘起源 1947 年 冷戰結束成最「安全」時刻

末日時鐘的概念,最初源自 1947 年 6 月美國《原子科學家公報》(Bulletin of the Atomic Scientists)設計第一期雜誌封面;時值美國與前蘇聯蘊釀核武軍備競賽,設計師 Martyl Langsdorf 取材自參與曼哈頓計劃(Manhatten Project)的科學家如何激辯核子科技的潛在後果與社會責任,設計出末日時鐘,從而警示由人類研發的危險技術如何把世界推向自毀邊緣,並將「要存活於這個星球,必須解決的逼切威脅」公諸於世,起始設定為距離末日 7 分鐘。

至於末日鐘的調整幅度,最初由《公報》主編 Eugene Rabinowitch 透過持續與科研專家交流而決定,直至 1973 年後改由《公報》的「科學與安全委員會」參考各方專家意見而商討得出,至今曾作出 25 次調整。其中 1991 年冷戰結束時,末日鐘曾調至距離午夜 17 分鐘,成為最「安全」時刻;但 2023 年末日鐘由倒數 100 秒調快至 90 秒,締造了最「危險」一刻。

2025 年末日鐘調整:最接近距離 89 秒

2023 年 1 月 25 日,《公報》宣佈將末日鐘調快至距離「世界末日」只剩 90 秒,其中官方聲明主要着墨俄羅斯入侵烏克蘭曠日持久的戰事為調整契機,亦同時提及「戰爭的禍害不單引發核災危機升溫,也削弱全球共同應對氣候變化的能耐。倚賴俄羅斯供應石油與天然氣的國家,尋求分散油氣採購,導致國際天然氣投資在理應收縮時不跌反升。」

事實上,《公報》特別聚焦「核風險」(nuclear risk)、「氣候變化」(climate change)及「破壞性技術」(disruptive technologies)為三大關注議題與釐訂末日鐘的標準,其中氣候變化自 2007 年起在列;而 2023 年聲明則強調燃燒化石能源所產生的溫室氣體排放量,經歷疫情時期回落後再度反彈至歷史新高,亦提及極端天氣事件持續侵襲全球,並進一步獲確認與氣候變化直接相關。

此外,聯合國氣候變化大會未能就「淘汰化石燃料」達成共識,亦未有採取任何具體行動,確保實現「淨零碳排」目標。

事隔兩年,《公報》宣佈 2025 年末日鐘調撥再快 1 秒至距離午夜 89 秒,形容「世界正身處懸崖邊緣,一秒的調整已象徵極度危險,以及不容混淆的警號」,強調「每秒拖延行動,均會增加全球災難的可能性」。除了引述俄烏戰爭持續、中東衝突升溫、人工智能風險增加等因素,《公報》亦關注到海平面上升、全球表面溫度等指標數據,均打破歷來紀錄,溫室氣體排放也繼續上升;即使可再生能源如風能、太陽能持續蓬勃發展,面對極端天氣事件肆虐各大洲,大部份政府卻未能執行遏止全球暖化所需的氣候融資與減排政策。

「全球沸騰」時代同行 遠離氣候末日

除了末日鐘,更多權威機構的監測及記錄,紛紛警示環境與氣候危機迫在眉睫:世界經濟論壇(World Economic Forum)發表的《全球風險報告》(Global Risks Report),明確指出「無法緩解及適應氣候變化」等環境風險「將主宰未來十年」;而世界氣象組織(World Meteorological Organization)則確認 2023 年為有記錄以來最熱一年,首 10 個月的全球平均氣溫更比工業化前水平高出約 1.4℃。

雖然在阿聯酋杜拜舉行的第 28 屆聯合國氣候變化大會(COP28)決議文本中,「推動能源轉型,從化石燃料過渡」的定調顯然弱於「遞減」(phase down)甚至「逐步淘汰」(phase out),未能達成歷史性協議,但聯合國報告一再強調,將全球升溫控制於 1.5℃ 以內依然是可能的──條件是必須於 2030 年減少二氧化碳排放量 45%(相比 2010 年水平)、2050 年實現「淨零排放」。

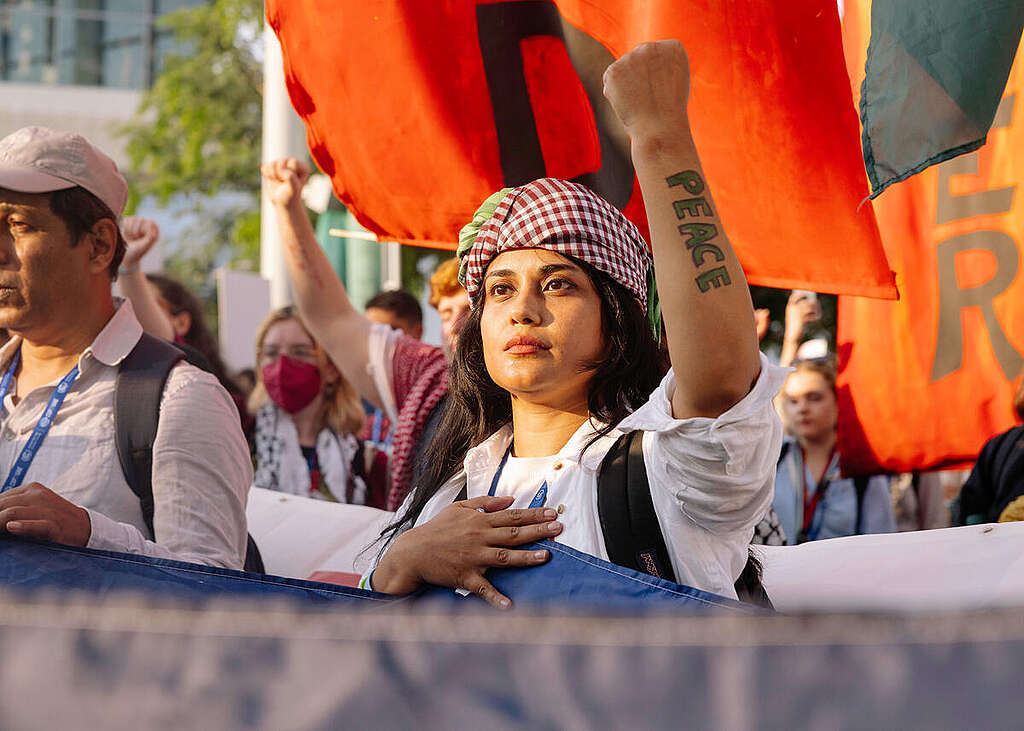

希望在明天,邀請你在「全球沸騰」時代與綠色和平同行,推動政府、企業加快淘汰化石燃料、發展可再生能源,遠離氣候末日。