【動物傳心師】香港的溪蟹

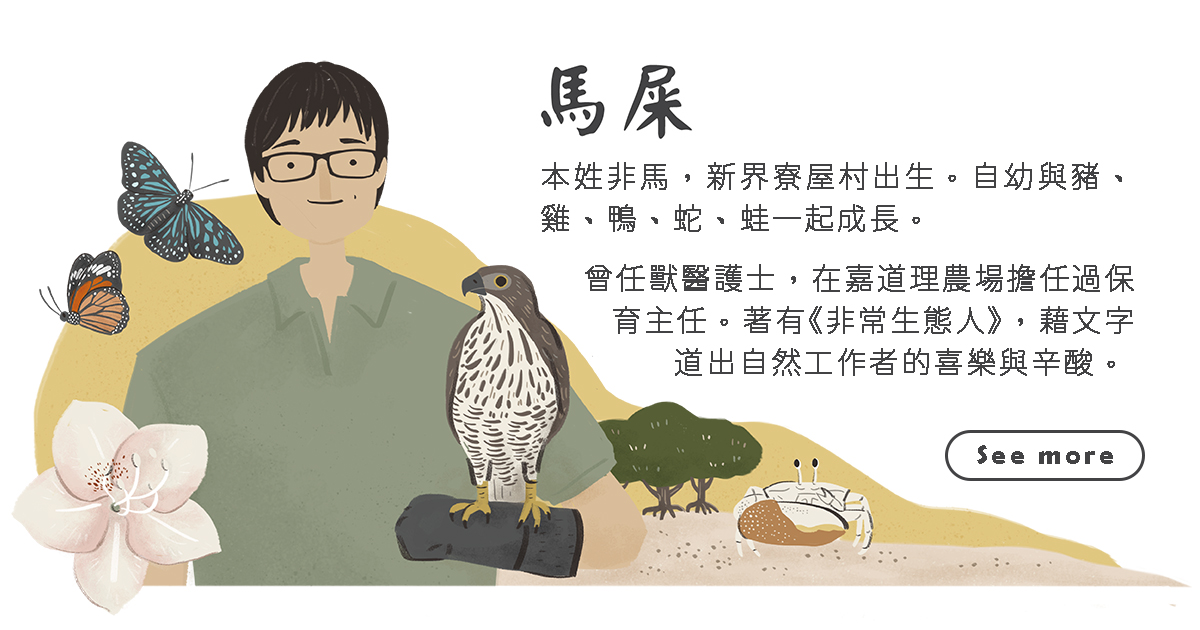

香港動物的多樣性極為豐富,【動物傳心師】馬屎,從長時間的田野生態調查和自然教育活動中,慢慢對不同動物的行為心領神會,在此化身翻譯員,為大眾拆解動物各種行為背後的寓意。這次,蟹全部都係蟹,但又不盡是,特別介紹到本地的溪蟹包括獨特的香港南海溪蟹。

第一次在水產市場看見橙色的皇帝蟹,好奇問朋友,為什麼這種螃蟹只有三對腳?朋友回答說:「皇帝蟹不是螃蟹,是寄居蟹的親戚,因此只有一對鉗和三對腳。」

原來寄居蟹不是「蟹」!牠們跟我們認知之中,有一對鉗,四對腳的蟹不同。 那麼,蟛蜞、奄仔、招潮蟹、青蟹、肉蟹、膏蟹、花蟹、水蟹、椰子蟹之中,又有那些不是蟹呢?

文章目錄

蟹類很有趣

香港蟹類粗略估計有300多種,由於三面環海,並有200多個島嶼,因此活在海裡或潮間帶的蟹類佔大多數。螃蟹的「螃」指的是往旁邊走,「蟹」則是解甲,是形容要蛻殼才能成長。牠們大都有一對像鉗子的大腳稱為「螯」,另外還有四對較細長的腳。一般螃蟹的頭部和胸部癒合在一起,稱為頭胸部,而原本的腹部和尾部則退化,反摺緊貼在頭胸部的下方,成為「掩」。

我們認識的椰子蟹、波子蟹、西瓜蟹和幽靈蟹,其實是不同類型的蟹。 首先「椰子蟹」是寄居蟹的一種,是蝦和蟹的親戚。「波子蟹」(短指和尚蟹)是潮間帶泥灘上,唯一以直線方式移動的蟹類。「西瓜蟹」(粗腳綠眼招潮蟹)就是我們熟識的招潮蟹。還有「幽靈蟹」,是全身白色,腳長長,跑步秒速能達 3.8公呎的蟹類。

螃蟹的外型、花紋和顏色多變,對於喜歡蟹的朋友來說,是一群有趣的生物,但作科學研究的對象,就令人相當頭痛!

本地特有的溪蟹

有説蟹從大海遷徙到潮間帶生活之後,有些慢慢適應陸上的生活,而發展出所謂「陸封型」的品種。牠們不用回到海裏,即是不似大閘蟹,大部份的時間在淡水河溪、湖泊生活,到繁殖的時候,順流而下,回到海邊產卵。 這群統稱為「溪蟹」的淡水蟹,本地只有4種,而且都是香港的「特有種」。冠以「特有」的名銜,其實一點也不值得鼓掌,綜觀本地和周邊地區有關溪蟹的科學數據,可說是寥寥可數。「特有」的意思只是代表其他地方並未有紀錄而已。

本地的4種溪蟹,雖然分佈廣闊,但身型細小。常見叫「蟛蜞」的鰓刺溪蟹和鐮刀束腰蟹,都是啡綠色的,蟄伏在水底下,不易看見。被稱為「山蟹」的香港南海溪蟹和尖肢南海溪蟹 ,就隱居深山,晝伏夜出,行踪神秘。空有一副「有型」的盔甲,還有構造精密的螯和肢,牠們一直以來都未得到甚麼科學文獻的表述。

在民間,舊時本地鄉民以蟛蜞作家鴨的食物;話說鐮刀束腰蟹身上有「鐮刀」的花紋,還有認為蟛蜞背甲上的那個「哈哈笑」臉,其實是被水牛踏過之後的疤痕。由此可見,在昔日的農業和生活上,溪蟹跟人類關係尚算密切。可是到了 6、70年代,本地的農業發展逢勃而道至溪流受到污染、改道、截流甚至被堆填的情況普遍,結果令村裡常見的各種溪蟹數量大減。其中,鐮刀束腰蟹更成為「世界瀕危」的生物。

香港南海溪蟹

本地4種溪蟹之中,以鮮紅色的香港南海溪蟹較為常見,由高山小溪到靠近河口的濕地都可見; 在水裡、在陸地上,都能發現牠的蹤影。這種漂亮的螃蟹,雖然仍以鰓作為呼吸器官,不能離開溪流太遠,但憑著將「蟹蓋」進化成正方形,從而加大鰓室的空間,平常只需無聊「玩口水」和「吹波波」,便可令氧氣溶入口水之中,然後送到鰓室作氣體交換。

香港南海溪蟹本性兇殘,縱使外表漂亮,「背」帶笑容,但卻是少數以同類為食的生物。在黑暗的夜晚,牠們除了努力尋找食物,亦須小心翼翼,提防變成同類的食物。在黑暗的世界,成年蟹通常恃著外殼堅硬,雙螯有力,不時留意身邊可以獵食的所有生物。就是對身型較小的同類,亦會在毫無警告之下,施以突襲,殺害,然後以之為食。

有説是由於淡水溪蟹跟活在海邊的同類,在海浪裏釋放未發育的「蟹子」的繁殖方法不同。他們是少數會照顧孩子的甲殼類生物。雌蟹會在掩上把蟹子孵化,養育,待牠們成長,變成具相當覓食能力的小蟹,才讓牠們離開。因此採食同類的行為,一般都被解讀為吸取額外的蛋白質,來使下一代能健康成長的先進習性。

為何構思【動物傳心師】系列?

綠色和平專欄作者馬屎:「我沒有可以跟動物聊天的天賦,但做過自然保育裡有關動物訓練的工作,學會將康服後的猛禽放在手上,從感受牠們的爪力和動作,來評估康復程度,是否適合放飛野外。

這種陪坐,看似沉悶的工作,令我有機會投入鳥兒的世界。太陽曬、有風吹、有人類經過,又或頭上有其他猛禽在盤旋。從感受相同的自然環境,藉牠們的眼神和肢體語言,久而久之,便知道牠們的想法,甚至能預測牠們下一步的動作。

香港動物的多樣性極為豐富,從長時間的田野生態調查和帶領自然教育的活動,慢慢對於不同動物的行為,做到心領神會。我想,這種難得的技能,或許可以作為翻譯員,為大眾拆解動物各種行為背後的寓意。」閱讀更多:【動物傳心師】系列