あなたの使うAIが、環境問題を悪化させているかもしれない理由

AIを支えるデータセンターや半導体の製造が、膨大な電力を消費し、気候変動の新たな火種となっています。グリーンピースの最新調査をもとに、環境負荷の実態と持続可能な未来への対策を解説します。

この投稿を読むとわかること

AIが環境問題に影響? データセンターと半導体製造の2つの負荷

AI(人工知能)は、いまや私たちの生活や仕事のさまざまな場面で日常的に使われています。その便利さの裏側で、環境負荷が急速に高まっていることをご存じでしょうか。生成AIの普及に伴い、データセンターや半導体製造で、大量の電力と水が消費され、温室効果ガスの排出も急増しているのです。

本記事では、グリーンピースの最新調査をもとに、AIと環境問題のつながりをひもときながら、課題と対策をわかりやすく解説します。

生成AIの裏にある莫大な電力消費とは

生成AIは、大量のデータを高速に処理して学習や推論を行うことが特徴です。この膨大な計算には高性能GPU(画像処理半導体)などを搭載したサーバーが用いられ、サーバーを運用するデータセンターでは大量の電力が必要となります。

グーグルとマイクロソフトのデータセンターは、2023年にそれぞれ約24テラワットアワー(TWh)の電力を消費しました。これはアイスランド(約19TWh)やヨルダン(約20TWh)といった国々の年間電力消費量を上回る規模です。*

もしその電力が化石燃料を用いて発電されたものなら、大量の二酸化炭素(CO₂)を排出します。そのため、AIの普及とデータセンターの拡大は気候変動を悪化させる要因になりうると懸念されています。

実際、グーグルやメタ、マイクロソフト、オープンAIなどの巨大テック企業も、電力需要の増加に伴うCO₂排出の課題に直面しています。各社は電力調達の見直しを打ち出し、たとえばメタは原子力発電所から20年間電力を購入する契約を交わしました。マイクロソフトは、原発事故で知られる米スリーマイル島原発の再稼働によって電力供給を受ける方針を明らかにしています。

データセンターによる環境負荷の増大

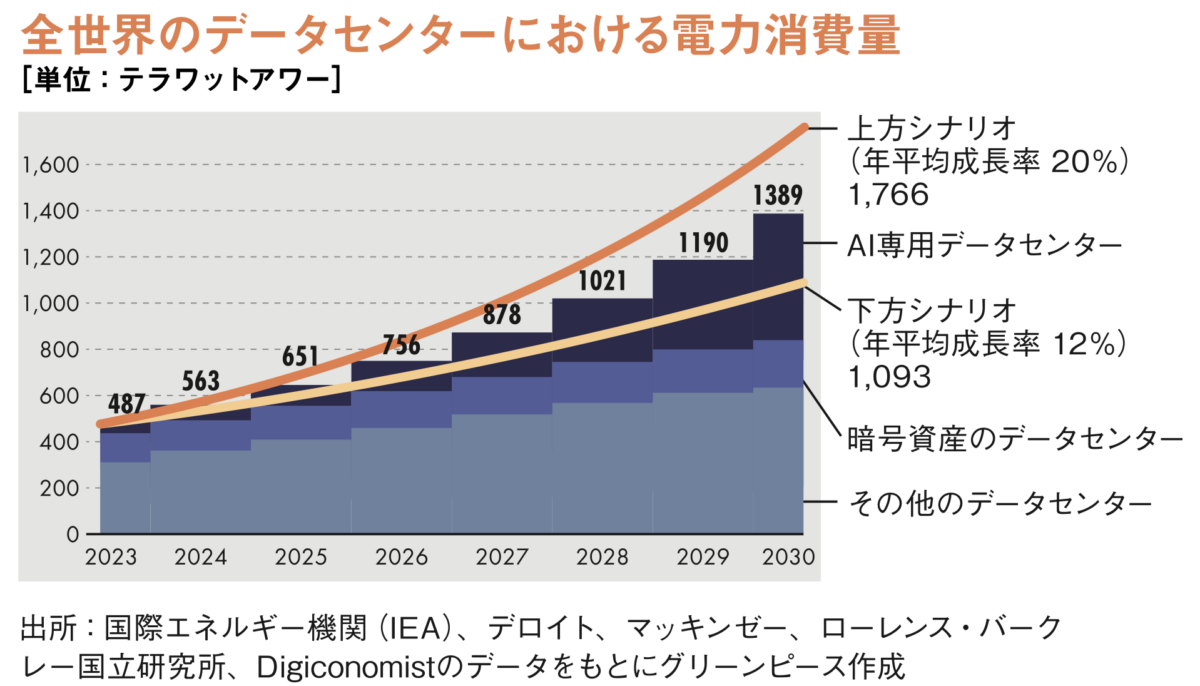

グリーンピース・ドイツの報告書*によると、AI専用データセンターの電力消費は、2023年の50TWhから2030年には554TWhと、わずか7年で11倍に増えると予測されています。また、AI専用ハードウェアが世界のデータセンターで消費する電力の割合は、2023年の14%から2030年には47%に増加するとみられ、AI関連がデータセンターでの電力使用量の約半分を占めることになります。

こうした電力増加に伴い、AIデータセンターからのCO₂排出量は、2023年の約2,900万トンから、2030年には約1億6,600万トンにまで跳ね上がる見通しです。

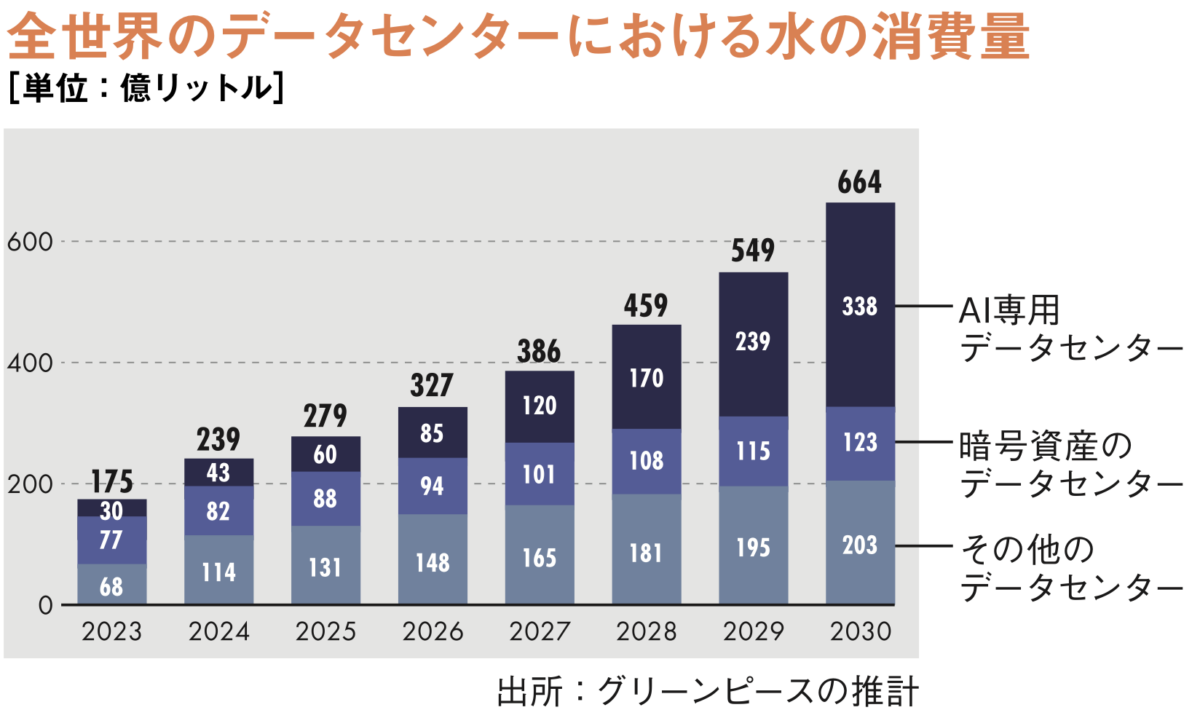

一方、水の消費も深刻な問題です。データセンターでは、サーバーが発する熱を冷却するため、大量の水が使われています。2023年に世界のデータセンターで消費された水の量は1,750億リットルで、2030年までに年間6,640億リットルと3倍以上に増加すると推定されています。水資源の乏しい場所にデータセンターを立地すると、地域に水不足を引き起こすおそれがあります。

半導体の中心地、東アジアで環境負荷が増える理由

データセンターの電力が注目される一方で、見過ごされがちなのがAI半導体の製造です。GPU(画像処理半導体)などのAIチップが、高度なAIモデルの学習と運用には欠かせません。

AIチップを生産する企業は、東アジアに集中しています。台湾積体電路製造(TSMC)は、エヌビディア向けに受託生産するGPUの世界最大手です。韓国のSKハイニックスやサムスン電子、日本に拠点を持つマイクロンは、AI用メモリーチップを製造しています。

問題は、この地域での発電方式です。石炭・石油・天然ガスを燃料とする火力発電が、台湾では83.1%、日本では68.6%、韓国では58.5%を占めています。AIチップ製造の拡大は、そのまま温室効果ガス排出の増大につながるのです。

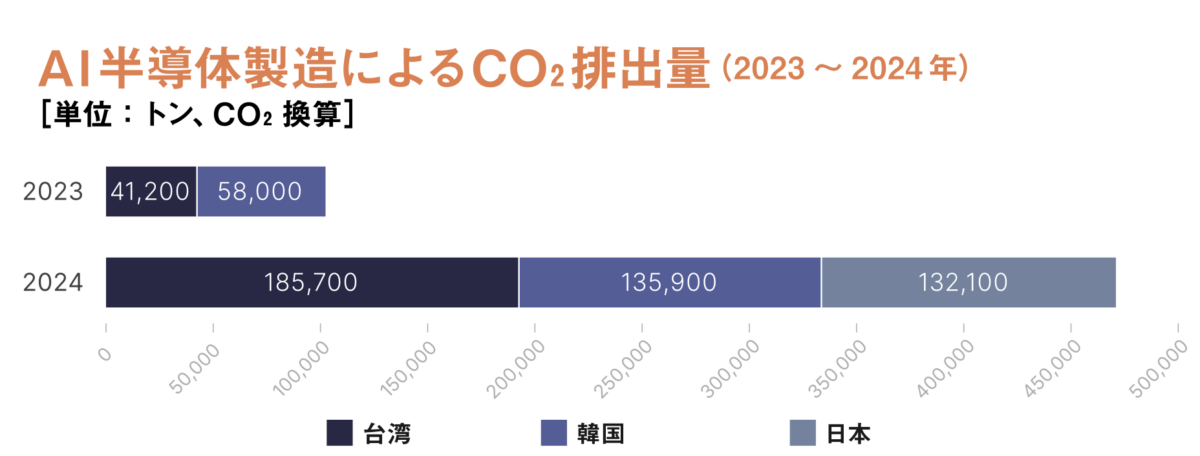

CO₂排出量は1年で4.5倍増加

グリーンピース・東アジアの調査*によると、2023年から2024年にかけて、AIチップ製造による電力消費は世界全体で218ギガワットアワー(GWh)から約984GWhへと、わずか1年で350%以上増えています。この電力消費による排出量はCO₂換算で、2023年に約9万9,200トン、2024年には45万3,600トンと4.5倍以上膨れ上がりました。

これには東アジアの化石燃料依存が大きく影響しています。台湾で4倍、韓国で2倍以上増加し、日本でも13万トン超の排出が発生しました。さらに2030年には、3万7,000GWh以上に達すると推定され、2023年比で170倍にあたります。日本の世帯あたり年間電気消費量(3,950kWh)に換算すると、約943万世帯分に匹敵する電力です。

AIの発展を環境負荷にしないために、求められる3つのアクション

では、急成長するAIが地球環境に与える負担を、最小限に抑えることはできるのでしょうか。

環境とテクノロジーの進化を共存させていくうえで、AI産業に関わる企業や政府が果たせる役割をそれぞれ見ていきます。

半導体企業の再エネ転換

まず、半導体の製造企業が再生可能エネルギーを調達することは喫緊の課題です。

先にお伝えしたとおり、東アジアの発電は化石燃料に依存しており、AIの普及に従って環境負荷が深刻化することが予想されます。この状況を変えるには、製造企業が再生可能エネルギーを自社で調達する体制を整えることが不可欠です。

自社発電・PPA・再エネ発電所への投資

再エネ調達の具体的な方法として、グリーンピースは報告書で3つの選択肢を示しています。

- オンサイト発電:工場やオフィスに太陽光パネルや風力発電設備を設置し、自社で電力をまかなう方法です。

- PPA(Power Purchase Agreement)の活用:PPAは、再エネ電力を発電事業者から長期契約で購入する仕組みのことで、安定供給と環境配慮の両立が可能になります。

- 再エネ発電所への直接投資:発電事業に資金を出すことで、再エネ供給源を新たに生み出すことができます。

これらの手法は、再エネ電力証書を購入するだけの方法とは異なります。いずれも実際に、新たな再エネ設備の増加を促す効果的な取り組みとして評価されています。

出典:Chipping Point – Tracking Electricity Consumption and Emissions from AI Chip Manufacturing

開発するテック大手の環境責任

次に、グーグルやメタといったAIモデルを開発するテック企業が、サプライチェーン全体に対する環境的責任を明確にすることです。

AIチップの製造やデータセンターにおける環境負荷は、製造企業だけの問題ではありません。実際にそれらを発注する立場にあるテック企業やプラットフォーマーこそが、環境への責任を強く意識する必要があります。

再エネを条件とした発注や支援が必要

AI開発企業は、サーバーや半導体の製造を外部に委託しています。発注段階で「再生可能エネルギーによる製造」や「脱炭素基準の遵守」といった条件を提示すれば、受注企業の環境対策は大きく進展するでしょう。サプライチェーンの起点から環境配慮を徹底することで、AIが環境に与える影響を根本から見直すことが可能になります。

さらに、再エネ移行を後押しする技術協力や資金援助も有効です。製造拠点のある地域で再エネのインフラ整備を進めることは、持続可能な生産体制の実現につながります。発注企業の環境基準が厳しくなるほど、サプライチェーン全体のカーボンフットプリント削減に直結するのです。

出典:Report: Environmental Impacts of Artificial Intelligence

政府・自治体による支援と規制の強化

3つ目に、AI関連産業が拡大する中、国や自治体には政策・制度面での後押しが求められます。

たとえば、再エネ設備への補助金や税制優遇、送電網整備の支援などは、再エネ導入の障壁を下げる有効な施策です。さらに、自治体レベルで再エネ導入目標を設定することで、企業の行動を後押しする圧力にもなります。

また、再エネ利用を条件とする産業立地政策や、地域との連携によるグリーン雇用の創出も、AIと環境の共存に向けた鍵となります。

出典:Chipping Point – Tracking Electricity Consumption and Emissions from AI Chip Manufacturing

液化ガスや原子力への依存ではなく再エネ優先を

一部の国や地域では、再エネではなく液化天然ガス(LNG)や原子力を「脱炭素」の手段として推進する動きもあります。しかしながら、これだけでは気候変動危機の根本的な解決にはなりません。LNGは化石燃料であり、燃焼過程でCO₂を排出します。

原子力もCO₂排出量は少ないものの、放射性廃棄物の処理問題や事故リスクを抱え、持続可能とは言えません。

グリーンピースは、地域社会にも利益をもたらすかたちで再生可能エネルギーを導入・拡大することこそが、AIと環境の両立を実現する唯一の道であると強調しています。

出典:Report: Environmental Impacts of Artificial Intelligence

私たちが選ぶ“未来のAI”とは? 環境との共存を考えるために

AIが急速に進化し便利さが増す一方で、私たちはその環境負荷について考える必要があります。

たとえば、環境に配慮したクラウドサービスや、データセンターに再エネを用いるサービスを選ぶことも、個人にできるアクションのひとつです。

さらに、企業の環境対応を評価する仕組みを支持したり、気候正義を掲げる団体と連帯したりすることも重要です。将来的には食品のカロリー表示のように、AIにも「CO₂排出量ラベル」が必要とされる時代が来るかもしれません。

持続可能なAIを実現するには、企業だけでなく、利用者である私たちも、選び方に責任を持つことが求められているのです。

出典:Report: Environmental Impacts of Artificial Intelligence

テック企業の再エネ調達とRECsの限界

多くのテック企業が「再エネを利用している」とアピールしていますが、実は必ずしも実使用を伴っているとは限りません。

背景には、再生可能エネルギー証書(RECs)という仕組みがあります。RECsとは、再エネによって発電された電力であることを証明する環境価値の証書で、実際の電力と切り離して売買することも可能です。

つまり、RECsを購入すれば、帳簿上ではクリーン電力を使用しているとみなされるものの、実際に使われている電力が再エネ由来とは限らないのです。

実際の電力網に再エネ電源を供給する取り組みこそ重要であると、グリーンピースは考えます。RECsでは電力の実態は変わらず、温室効果ガスの削減には直結しません。

本当の意味での再エネ転換を進めるには、自社発電やPPA契約、再エネ発電所への直接投資といった、物理的な再エネ供給の仕組みが不可欠です。

出典:Report: Environmental Impacts of Artificial Intelligence

脱炭素とシステムチェンジの実現に向けて私たちにできること

AIをはじめとしたテクノロジーの発展が環境負荷をかけないようにするためには、「脱炭素」だけでなく、「システムチェンジ」という視点が欠かせません。

たとえば、プラスチックの生産量を国が規制することで、消費者が手にするプラスチックの量も自然に減っていきます。

エネルギーの置き換えではなく、こうした経済や産業のあり方を再設計することで環境負荷を減らす努力が私たち人間には求められています。

また、企業や政府だけでなく、私たちが声を上げることはシステムチェンジの一部となります。環境団体への寄付や署名、政策提言の支持といったひとりひとりのアクションは社会全体を動かすきっかけになります。

グリーンピース・ジャパンは、科学的根拠に基づいて環境問題に取り組む国際環境NGOです。企業や政府への働きかけを通じて、気候変動やエネルギー問題、プラスチック汚染などの根本的な解決を目指しています。

そして、私たち一人ひとりの声やアクションこそが、その変化を後押しする大きな力になります。

AIの発展と環境問題を両立させるために、私たちにできることを同じ思いをもつ仲間たちと一緒に始めてみませんか?