記事の投稿-農薬

農薬に関する投稿は、以下の一覧からご覧いただけます。

52件の投稿

-

世界の食の未来を救う「生態系農業」とは?

こんにちは、グリーンピース・インターナショナルのレイエス・ティラドです。科学者として食と農業部門で研究やキャンペーンの科学的サポートをしながら、南スペインの農場で、娘とロバと一緒に、生態系農業を実践しています。「生態系農業」。聞きなれないことばかもしれませんね。でも、私はこの生態系農業が、世界の食の未来を救うものだと確信しています。あなたの一番好きな食べ物は?あなたの一番好きな食べもの、頭に思い浮かべてみてください。何が思い浮かびましたか?私の場合、ソウルフードであるスペインのパエリヤです。フレッシュな野菜や魚介がたっぷり入った、炊き込みごはんのようなものです。あなたの頭に浮かんだ、大好きな食べ物。その材料一つひとつが、どうやってつくられたものか、あなたは知っていますか?100%信頼して口にできるものですか?家族や子どもたちにも安心して食べさせられるものでしょうか?破綻する世界の食揺らいでいるのは、わたしたちの食卓の安全だけではありません。みなさん、今世界中で、何人くらいの人が飢餓に苦しんでいるか知っていますか?1)1億人2)8億人3)10億人正解は、2)の8億人。日本の人口の6倍以上の人が、充分に食べることができない状態です。その一方、3)の10億人という数字、実は、世界中の肥満の人の数です。破綻した食システムは、世界でどのような問題を起こしているでしょうか?十分な食糧を手に入れられない人が、暴動を起こしている。食肉のための飼料畑をつくるために、森林破壊も起きている。農薬や化学肥料によって水が汚れ、海や川の公害も起きている。気候変動によって、大雨、干ばつ、洪水などが起き、多くの農家が影響を受けている。わたしたちのいのちを支える、暮らしの根本だったはずの農業が、「人」のくらしを置き去りにした巨大な工業的産業になってしまっている。それこそが、”食の破綻”の大きな原因なのです。そんな工業的な農業と、農薬の大量使用は切り離せない関係にあります。工業化した農業以前、日系企業が運営している、タイにあるアスパラガス農場を訪れました。グリーンピースがここで井戸水の検査を行った結果、私が知っている限り、もっとも高濃度の窒素(硝酸態窒素)が検出されました。WHO(世界保健機関)が定める窒素基準の3倍の値です。農場で使われていた農薬の影響で、地域の住民の飲料水になる水まで、汚染されていたのです。窒素の濃度が高いと、発がん率が高まり、ブルーベビー症候群(チアノーゼの原因になる)などを引き起こします。地域の農家やその家族の健康にも影響が出ていました。わたしたちは2009年にこの結果をレポートで発表しました。それをきっかけに、タイ政府がアスパラを輸出している日系企業に、農業方法の改善を申し入れました。その結果、農家の健康も回復していったんです。いい農業をやれば、農家の健康にもいい。そしてもちろん、食べる人の健康にもいい。実際、最近ではオーガニック野菜には抗酸化作用をもつ成分が60%も高く、栄養的にも美容のためにも普通の野菜よりいいという研究結果も出ています。信頼でつながる「生態系農業」有機農業や自然栽培*など、化学農薬や化学肥料、遺伝子組み換え技術に頼らず、生態系のちからを活用する農業を私たちは「生態系農業」と呼んでいます。実は、それには理由があるのです。有機農業というと、「有機認証」の表示があるもの、と考える人が多いでしょう。でも、認証を取っていなくても、有機農業の条件を満たして農業をやっているところはたくさんあります。また、国ごとに有機認証の定義が違うので、国が変われば有機であるかどうかの判断も変わってしまいます。認証や呼び名にかかわらず、食べものが本当に人や生物多様性を大事にしてつくられている、信頼できる農業を、生態系農業として広めたい。そんな思い込められています。人との関係が中心となって、信頼で生産者と消費者がつながるようになることが、本当の意味でのオーガニックの広がりのためには必要です。南スペインの私の農場にも、おいしくて、環境にも配慮してつくられた野菜を求める人たちがやってきます。わたしと彼らも、信頼でつながっているんです。*有機農業は、化学農薬や化学肥料、遺伝子組み換え技術を使用しない農業。自然農法はそれに加えて、牛フン堆肥などオーガニックの堆肥も使用しないで、その環境独自の土と生態系のちからを生かして育成する農法。生態系農業について、詳しくはこのページも見てみてくださいね本当に現実的なの?「とてもいいとは思うけど、本当にできるの?十分な食料を生産できるの?」そう思う方もいるかもしれませんね。でも、生態系農業には、未来があります。私は、50、100年以内に、すべての生産者が、生態系農業に切り替えると思っています。これから、もっと多くの科学者や医者が、オーガニックのほうが健康や環境にいいと発信していくでしょうし、気候変動のまっただなかにいるいま、生態系農業が干ばつや洪水などに対応できる解決策でもあるからです。生態系農業はすでに、科学的に証拠はそろっているし、世界中で、政府や企業が政策として推し進め始めています。例えば、フランスでは、2015年から生態系農業を進めるために数多くの政策を実施して、農家が生態系農業に移行できるようにサポートしています。ブラジルやデンマークも農家の生態系農業への転向を支援しはじめています。アメリカでは、20年間でファーマーズマーケットは2,000から8,000まで増えました。コペンハーゲンでは、公的機関で出る食事の88%はすでにオーガニック。国連食糧農業機関(FAO)も、レポートを発表して、生態系農業は土壌を守り、将来の食の安全を守るために必要だと発言しています。スーパーが消費者と生産者をつなぐ多くの人が野菜やくだものを購入するスーパーマーケットは、このような新しいトレンドに答えていく方法を考える必要があるでしょう。フランスでは、ローカルのオーガニック生産者が、直接商品を販売できる、100%オーガニックのスーパーが誕生しています。さらにスーパーの中に、レストランやキッチンが併設されていて、消費者はそこで食べることもできます。まるごと食を体験できる、統合的な場所です。…

-

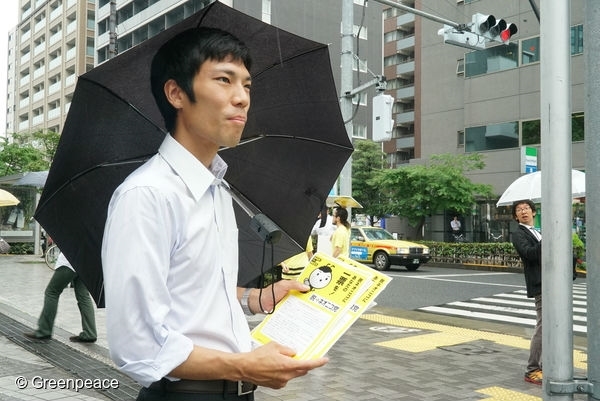

今からはじめよう オーガニックな暮らし!

こんにちは。食と農業の石原です。7月23日土曜日、グリーンピース・ジャパンはオーガニックイベント、「都会でできるオーガニックな暮らし」を開催しました。都会に暮らしながら、オーガニックな暮らしをするためにはどうすればいいのか?しばしば自然を求めて都会から脱出したくなる私にとっても、すごく気になるテーマです。今回のスペシャルゲストは、食と暮らしと環境をまるごと学ぶ「タカコナカムラWholeFoodスクール」を主宰するタカコ・ナカムラさんと、グリーンピース・インターナショナルの科学者でスペインから来日していたレイエス・ティラド。写真:左から、スペシャルゲストのタカコ・ナカムラさん、グリーンピース本部のレイエス・ティラド、司会をしてくださった数原有希子さん。渋谷のオーガニックレストラン、デイライトキッチンさんで、オーガニック食材で作られたケーキとドリンクを味わいながら、毎日の暮らしをオーガニックにするヒントを学びました。写真:米粉のビーガンパウンドケーキ。オーガニックのドライイチジクやナッツがふんだんに使われ、添えられたのは豆腐クリームです。講師も参加者も一緒に盛り上がったセミナー、内容をレポートします!健康も美容もダイエットも、すべて農業とつながっているいきなり質問ですが、あなたがオーガニック野菜に魅力を感じるのは、健康・美容のためですか?環境のためですか?「健康・美容のため!」と思われた方、多いのではないでしょうか?タカコナカムラさんのお話では、日本とアメリカでは「健康・美容」と答える人が多く、ヨーロッパでは「環境」と答える人が多いそう。 しかしタカコさんとレイエスが今回伝えたのは、健康も美容もダイエットもすべて農業とつながっていて、農業は環境へとつながっていること。 例えば、タカコさんが普段スクールで教える「ホールフード」とは、食や暮らし、農業、環境をまるごと考えて実践することです。なかでも、タカコ・ナカムラさんの代名詞と言っても良い「ベジブロス」は、家に余っている野菜を皮や切れ端まで捨てることなく全部使って作る、味も良く、栄養価も高いお出汁です。健康面でもすぐれているベジブロスですが、食材をすべて無駄にせずに使うため、材料にはやはり無農薬野菜を使う方が安全・安心です。このアイデアには、もう一人の講師、レイエスも大賛成。一方、レイエスは、タイの日系企業によるアスパラガス栽培に使われた化学肥料が、地元の飲料水を汚染し、農業の影響が子ども達を危険にさらしているという話を紹介しました。調査した水からは、WHO(世界保健機関)の安全基準を3倍も上回る硝酸態窒素が検出されました。摂取した乳児の体内が酸欠状態になり、いわゆるブルーベビー症候群の原因となったりします。写真:タイで育てられた日系企業のアスパラガスグリーンピースは科学分析をもとにレポートをつくって、問題を明らかにし、地元の人々が企業や政府に声をあげて、農薬の使用をやめるように活動しました。消費者が無農薬野菜を買い、それを丸ごといただき、より健康で安全な暮らしを守る。あるいはそういう暮らしを守るために声を上げる。そうした消費者の行動や声が、農薬に依存しない農業を促進させ、より良い環境をつくっていく。私たちの食生活は、農業や環境とつながっていることがわかります。オーガニックな暮らしのための2つのことそれでは実際に、都会でオーガニックな暮らしをするために必要なことは何でしょう?タカコさんは2つのことを提案してくださいました。一つは、有機農業をしている生産者を応援すること。都会にいながら一番簡単にできる応援は有機野菜を購入することです。有機農家さんが安心して生産するためには、しっかりとした販売先があることがとても大切です。このことは20日に開かれたオーガニックのビジネスセミナーでも熱い議論が行われました。「日本の有機野菜の流通量は、全体の0.18%と、アメリカやヨーロッパと比較しても非常に少ない。都会で暮らしている中で有機農業をしている生産者を応援することは大切」とタカコさん。レイエスより「今月新たに発表されたデータによると、アメリカで流通する農産物の15%がいまやオーガニック」という紹介もありました。工業型の農業のイメージが強いアメリカですが、「オーガニックを選びたい」という人が増えて、消費者も、販売するお店の意識も、変わってきていることがこのデータからもわかりますね。もう一つは、自然とふれあうこと。都会に緑がない環境の中で、土に触れることは難しいと思うかもしれない。けれど東京だって、少し離れれば自然がたくさんあります。やはりオーガニックな暮らしをするために、まずは土に触れられるところに行ってみることも大事ですね。いま、都会でできること。 セミナーを締めくくるにあたって、「オーガニックな生活をするために、これから何かを始めたいと思った方は、手を上げてください」との司会者の呼びかけに、多くの方が「これから何かをやりたい」と手を上げてくださいました。大切なのは、都会にいたって、誰もが有機野菜を買うことができて、生産者さんを応援できること。身近なスーパーや生協に、オーガニック野菜を増やし、生産者が環境にやさしい農業に転換できるように声を届けませんか?「有機を増やして!」いますぐ署名で伝える>この「GOオーガニック」キャンペーンは、今回のタカコさんとのお話とも直結し、やはり「みんな地球のことを思ってつながっている」のだと実感しました。参加してくださった方々、ありがとうございました!開催決定8月にもイベントやります!グリーンピース・ジャパンは、8月28日(日)に東京三鷹にある完全オーガニックの吉田農園で、体験型ワークショップを開催します。ぜひイベントを活用して、タカコさんもおすすめしていた「土に触れる機会」を楽しんでくださいね。「都会でできるオーガニックな暮らし家族で楽しむ収穫体験」日時:2016年8月28日(日)14:00–17:15(受付開始13:30)場所:吉田農園(東京都三鷹市牟礼2丁目17)参加費:1名3,000円(中学生以上)、2人目から半額、小学生以下無料定員:18名(先着順)お申し込みは8月6日配信予定のメールマガジンとフェイスブックイベントページでご案内予定です。ご期待ください。>>メールマガジンのご登録はこちらから…

-

小売店からオーガニックのエネルギーが動きだす!

アメリカやフランス、オランダなど、同じくらいの所得の国と比べて、日本のオーガニック食品購入金額は最低レベル。…

-

土の本来の力で

【特別インタビュー】石川県 農事組合法人One 宮野一さん…

-

農薬ではなく生きものの力を借りた農業を

【特別インタビュー】石川県楽園果実石橋農園石橋英朗さんこんにちは、食と農業担当の石原です。ネオニコ系農薬をはじめとした、化学農薬は、ハチにも子どもたちの脳や神経にも危険。だから減らしたい。だけど、農薬の効果に助けられている農家さんにとって、大きな負担になってしまうんじゃないの?みなさんから、よく聞かれる質問です。食と農業担当として勉強中のわたし自身にとっても、実は少し気がかりになっていたことでした。今回食と農業チームは、石川県の河北潟湖沼研究所さんのご協力で、実際にネオニコをはじめとした農薬に頼らないで農業を頑張っている農家さんに、インタビューさせていただきました!インタビューさせていただいたのは、石川県河北潟干拓地で農業をしている石橋さん。「農業を始めて、30年になります。桃や梨、ブドウなどの果樹や野菜をつくっています。農園のほかに、田んぼが約3ヘクタールほどあります」なんと石橋さんは、どうしても無農薬栽培が難しい梨以外は、農園では農薬を使っていないのだそうです。(写真:石橋さんがつくっている無農薬の桃。美味しそう!)どうして石橋さんは農薬に頼らなくなったのか?石橋さんの体験を、みなさんにもお伝えしたいと思います。身をもって感じた農薬の影響(写真はイメージ。)「昔は、田んぼでも、ホースを使って農薬をまいていました。夏の夕方、風がない頃にしていましたが、暑いから裸でマスクも眼鏡もせずにまいていました。その頃は農薬の影響はとくにわかりませんでした。」石橋さんが農薬の危険を感じたのは、梨で農薬を使うようになって2、3年たってからだったそうです。「梨の農薬も、暑いから裸でまいていました。逆風が吹いたりすると体にかかって、それがやがて肝臓にきたようで、一番重いレベルの花粉症になってしまいました。カモガヤの花粉症で、ひどいときは、のどの粘膜が傷つくような咳が止まらないような状態になりました。医者から外に出るなと言われるくらいひどい状態でした。それから農薬をなるべく使わないようにしていったんです。」「これならできそうだ」だんだん農薬を使わなくなったご自身が体調を崩したことをきっかけに農薬を減らしていった石橋さん。いま、農園で農薬を使っているのは梨だけ。「農薬を使わないと、とてもおいしい梨ができるのですが、2、3年で病気にやられてしまいます。一度やられると、3年くらいは収獲できなくなってしまうんです。梨には年間で30回(化学合成農薬が15回と化学合成でないオリジナル農薬が15回)くらい、殺菌剤や殺虫剤を何十種類もかけなければいけません。」以前はぶどうにも農薬を使っていたそうですが、密度を下げて風通しをよくするなど、工夫すると、農薬を使わなくてもできるようになったのだそう。そしたら、花粉症の症状も改善していったそうです。(写真はイメージ)「これならほかでもできそうだ」と思って、だんだん農薬をつかわないようになっていったのだそうです。「農薬は使わなくてもいいのなら使いたくはありません。現在でも農薬に年40万円くらいかかっていますが、その分を肥料などに回せるならその方がいいと思います。」農薬ではなく生きものの力を借りる「生きもの元気米」石橋さんは、殺虫剤のネオニコチノイド系農薬や畔の除草剤を使わずに、お米をつくっていらっしゃいます。ネオニコや除草剤を使わずに、自然の生態系をそのままいかして栽培する「生きもの元気米」の栽培を地域で広めている、河北潟湖沼研究所さんのよびかけで、2年前から始めたそう。(写真:石橋さんの田んぼ。アカトンボやカエルがたくさんいるそう。)「今年からは完全無農薬で作っています。知人や友人に手伝ってもらって、2,457平方メートルの田んぼで生産しています。農薬を使わないと、虫や病気など、気をつけることは増えます。でも、大変さはそんなにありません。米作りをしていてネオニコ系農薬の空散の有無で、違いもありません。だから使わなくてよいものは使わない。わざわざ悪いものをまく必要はないと思います。」「本当はネオニコを使いたくない」という人もいる 石橋さんが「生きもの元気米」を作っている田んぼ周辺地域では、10年くらい前からラジコンヘリによるネオニコチノイド系殺虫剤の空散がはじまったそうです。(写真はイメージ)「周りの人はみんなしていて、していないのは自分だけでした。本当はやりたくないという人もいます。でも、雑草や虫など田んぼの見た目やお米の見た目(斑点米)を気にする人もいるし、斑点米が入っていると米の等級が下がるといった事情もあります。」安全なものを求めている人の手もとに届く仕組みを 無農薬の農産物は高い、というイメージがあると思います。でも、石橋さんはおっしゃいます。「農薬を使っていないから高く売りたい、というわけではありません。ただ、そういったものを求めている人に届くようにしたい。安全なものより価格が安いものがほしいという人が多ければ、それだけ手間をかけないようにして作らざるをえません。」「基本的には自分が作ったものは直接、消費者に届けたいし、消費者にとってもそれが安心できる一番良い形だと思います。でも、米など保存がきくものはともかく、野菜やくだものは出る時期が一度にくるので、難しいところがあるのも事実です。」「多くの人が買い物をするスーパーや生協には、安全なものを求めているあなたのような一人ひとりの手元に、きちんと届くような仕組みをつくってほしいと思います。」いま、スーパーや生協に”有機の農産物を増やして”と求める署名が始まっています。石橋さんのような、安全なものを届けたい、という作り手さんと、みなさんのような安全なものを求める買い手が繋がる場所の一つがスーパーや生協です。作り手と買い手が安心でつながる場所になるよう、ぜひあなたも、署名をお願いします。「有機を増やして!」いますぐ署名で伝える>「生きもの元気米」予約受付中!石橋さんたちが作っている、農薬不使用の「生きもの元気米」は、今予約を受け付け中です。農薬に頼らず、生きものが元気な田んぼですくすくと育っているお米、この秋にお届けします。ご予約はこちらから協力:NPO法人河北潟湖沼研究所(ありがとうございます!) <<こちらもおすすめ>>「ルール通りの農薬管理」の落とし穴“農薬ありき”の農水省が、オーガニックの足を引っ張っている農家さんの半分以上が「有機にしたい」!…

-

脱ネオニコに、あなたの一票を。

みなさん、いま、世界中からミツバチが減っていること、ご存知ですか?…