従来の10倍の速度で森が育つ「宮脇メソッド」とは?植樹体験レポートをお届け

菜根が密生している鉢土の根の部分を強く押さえつけてしまうのも、根っこが呼吸できなくなってしまう原因のひとつ。ポイントは鉢土のまわりをやさしく固定していくこと。

気候危機の時代にこそ私たちがまもり、保護していかなければいけない森。しかし世界ではいまや平均約470万ヘクタールもの森林面積(1990年〜2020年の平均)が毎年のように失われています*。それが一体どれくらいかはぱっと想像しがたいですが、東京ドーム約2個分もの面積がたった1分間で失われているという換算になります。

たとえば原生林を取り戻すのには200〜300年ほどかかるといわれており、森づくりについて「人間の生涯では完成し得ないこと」という印象を持つ人も多いかもしれません。それを10倍の速度で回復できる驚くべき植樹方法が、日本発の「宮脇メソッド」です。

この画期的な植樹法を体験すべく、2024年10月13日に開催された非営利型一般社団法人 Silva(シルワ)(以下、シルワ)主催「宮脇メソッドを学ぼう植樹祭」に参加してきました(※)! 従来の植樹方法とはどう違い、どのようにして取り組めるのでしょうか。

※この植樹祭は、「G20 グローバル・ランド・イニシアチブ(G20の地球環境セクション)」の国際シンポジウムの関連イベントとして開催されました*。このイニシアティブは、G20で目標として掲げられた「2040年までに荒廃した土地を50%削減する」の実現を目的としています。

「宮脇メソッド」とは

宮脇メソッドは、その土地にもともと生息していた樹木の種類を複数混ぜて、密に植えていく植樹方式です。

具体的には20~60種類、1平方メートルに3~6本植え、植物同士で生存競争をさせることで、従来と比べて10倍もの速さで成長するそうです。さらに密度は30倍に、生物多様性は100倍になり、単一種の植林地と比べて40倍ものCO2を貯蔵できる*と推測されています。

生態学者の宮脇昭氏(1928-2021)が1970年代に編み出した方式で、荒廃した土地でも、幅が3メートルほどの小さな土地でも*、短期間で森を蘇らせることができます。

土地本来の樹種にこだわる理由

いまや人の手が一度も入ったことのない原生林は国土の4%にも満たないといわれており、日本の森のほとんどは人間がつくったものに変わっています。そんななか、宮脇メソッドでは、土地本来の樹種を植えることで、豊かな生態系を持つ「原生林」に近い森を復活させようとしています。なぜでしょうか。

原生林は成長する過程で、高木層、亜高木層、低木層、草本層などの階層構造を自然と生み出すことができます。豊かな生物多様性を育むうえでの理想的な姿です。一方、土地に合わない樹種を植えると、こういった階層的な森が自然と生まれにくい傾向にあります。土地本来の植生にこだわる理由の一つは、ここにあります。

たとえば同じ森でありながらも、原生林とややかけ離れた特徴を持つのが、日本の森林の約4割*を占める人工林(スギ、ヒノキなどの針葉樹林が中心)です。人工林では多くの場合、1種類の樹木が大量に植えられ、間伐するなど人間が手を加えないと、枯れてしまったり、生育環境が悪くなってしまったりします。自然の力で移り変わっていく原生林などの天然林とは、対照的だといえるかもしれません。

さらにずらりと並んだ同種の樹木の上部には常緑の葉が生い茂ることから下部まで日の光が届きにくく、動植物が住みつきにくい環境をつくる傾向にあります。また、針葉樹林は根が細く浅いため、大雨などの際に土砂災害を引き起こしてしまうこともあるのです。

本来森は生物多様性に富んでおり、火災や津波などの被害を抑える防災林としての働きも兼ね備えているものの、人の手で植え替えられてしまったことで、そのような特徴を持つ森は減少傾向にあります。そこで本来の働きを最大限に生かせる森をつくるためにも、宮脇氏は土地本来の植生にこだわってきました。

国土の約6割*が森である日本を宮脇氏が生前に渡り歩いてわかったのは、タブ、シイ、カシ類の樹木が日本中の多くを覆っていた(※)ということ。

※北海道や東北、中部地方などの山地を除く

宮脇メソッドでは植樹をする前に植生調査を行いますが、結果としてタブ、シイ、カシの樹種を「密植」「混植」することが多く、そうすることで数百年かかるとされる原生林に近い森を20〜30年でつくりあげてきました。

2009年より毎年開催されている植樹祭

そんな宮脇メソッドを学べる植樹祭が、湘南国際村めぐりの森で開催されました。ここは2024年9月に環境省の「自然共生サイト」に認定されたばかりで、今後はCOP15(生物多様性条約第15回締約国会議)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を通して、国際的な環境保護区として認知されていく予定です*。

300ヘクタールもの広大な敷地は、もともとバブル時代に民間事業者が開発を進めてきた土地。経営難から神奈川県に無償提供され、その後荒地を森として蘇らせるために、宮脇メソッドが採用されました。

ここでの植樹は神奈川県のコア事業として2009年に開始し、以来、宮脇メソッドを忠実に再現してきたシルワ(※1)によって「湘南国際村めぐりの森植樹祭」が毎年開催されてきました。これまで市民の人々とともに7万9000本の木々を植え、森としてよみがえらせた面積は2万3000平方メートルにもおよびます(※2)。

※1 非営利型一般社団法人 Silva(シルワ)は、環境省が推進する 「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」のアライアンスメンバーです。 「30by30」は2030年までに、自国の海域と陸域を少なくとも30%保護することを目標に掲げています。

※2 今回参加したのは「G20 グローバル・ランド・イニシアチブ」の関連イベントとしての植樹祭でした。

宮脇メソッドを体験してみた!

植樹はお昼少し手前からスタート。方法はとてもかんたんで、5分ほどあれば1本の苗木が植えられます。早速グリーンピースのチームもはじめての植樹に取り組んでみました!

まずは事前に準備いただいた苗木への水やりから始めます。トレイに置かれた苗木のポットをゆっくりと水に浸して、水と空気を入れ替えます。宮脇メソッドでは一度植樹をすると、その後、水やりはしないそうです。そのため、これが樹木への最後の水やりタイムです。

水やりができたら、苗木を植える場所へとトレイを運んでいきます。

次にそれぞれの苗木の配置を決めていきます。この時、より生物多様性が充実した環境をつくれるよう、同じ樹種がとなりにこないように配置します。苗木と苗木のあいだにはスコップ1個分(約60センチ)のスペースを空けておくとちょうどいいようです。

ある程度配置を決めたら、苗木を植える穴を掘ります。幅と深さは鉢土の1.5倍が目安だそうです。

鉢土を地表面と揃えてみます。この時、鉢土の下に少し空間があれば、OK。

ちょうどいい深さまで穴を掘れたら、ポットから苗木を取り出します。

(鉢土にはダンゴムシが2匹もいました!)

苗木の鉢土を地表面に揃え、空に向かってまっすぐ伸びていくように木を植えていきます。余分なスペースには、掘り出した土を戻していきます。

苗木が風などで倒れてしまわないように、最後にやさしく手で押し付けるようにして、土を固めていきます。

老若男女、100人余りの参加者が力を合わせたことで……

さまざまな種類の苗木を密に植えることができました!

最後に、地面が見えなくなるまで藁を敷き詰めていきます。藁には保水効果があり、雑草防除や微生物などが繁殖する環境も作り出します。

敷き終わると、このような見た目になります。

藁が風などで飛ばされてしまわないように、縄をしっかりと張ります。

これで終了です! およそ1時間で、500本の苗木を植えることができました。このあと2年ほどはメンテナンスが必要ですが、その後は人間がほとんど手を入れなくても森が育っていくそうです。

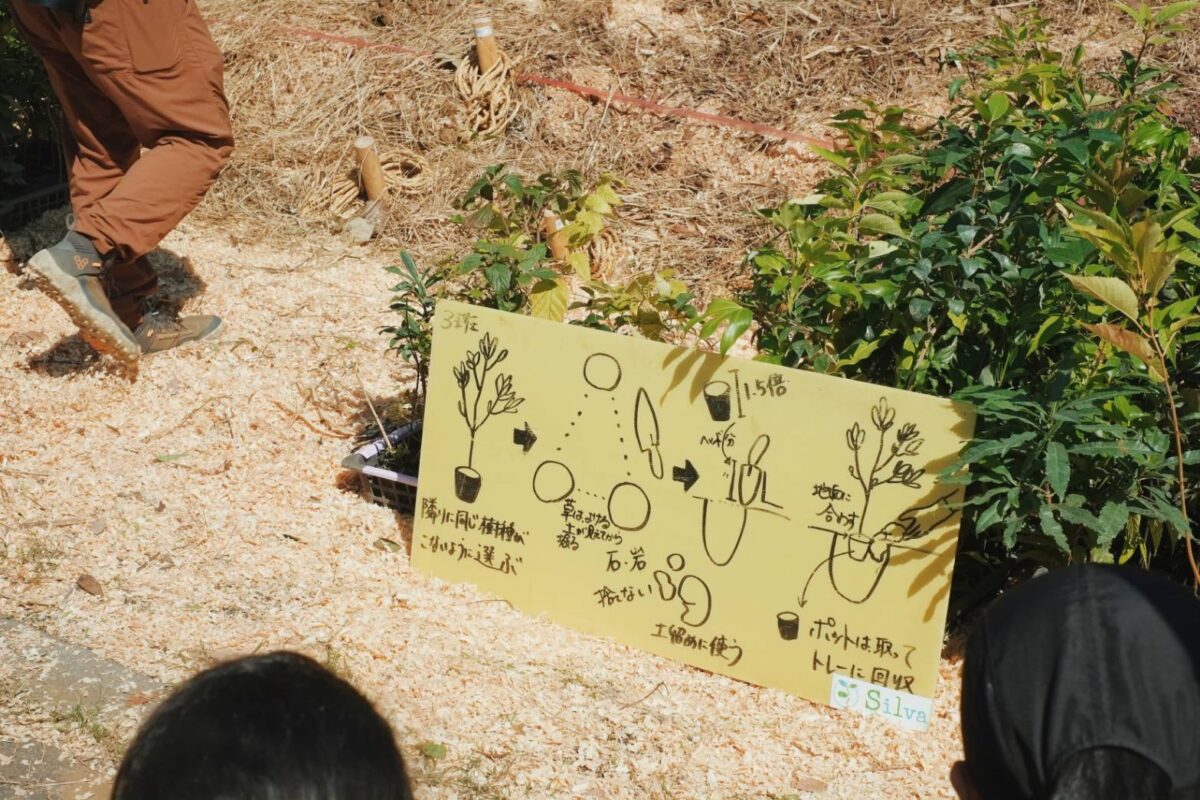

大事なポイントが、ボードにまとめられていました。

たくさんの可能性を秘めた植樹法

世界では土地の開発や、農作物、木材の生産、また火災などにより森林破壊が進んでいます。森林破壊が進むと気候変動に影響を与えるのはもちろん、野生動物を絶滅の危機に追いやってしまったり、森林を頼りに暮らす人々の生活を脅かしたりと影響は多方面に及びます。

大切なのはいまある森林をまもるのはもちろん、失われた森を再生していくことです。そのうえで宮脇メソッドのように、短期間で原生林に近い森を再生できるような植樹法は大きな希望です。実際に宮脇メソッドは、むずかしいとされてきた熱帯雨林の再生にも活用されてきました。

さらに宮脇メソッドは幅がたった3メートルほどの場所からでも*はじめられることから、ヨーロッパを中心に都市部でのミニ森林づくりにも活用されています。日本の大都市、東京では、緑地比率が21.4%と経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均である46.3%の半分*にもおよばず、ヒートアイランド対策(※)としてもより野心的な緑地づくりが期待されます。

※都市の気温が周囲よりも高くなる「ヒートアイランド現象」への対策のこと。実際に日本の大都市の気温は、都市化の影響が少ないところに比べて、0.4〜1.7度上回っています*。

何より子どもから大人まで、誰もがかんたんに植樹に参加できるのが魅力です。宮脇メソッドでは多くの場合、市民や子どもたちの手を借りて、植樹を行います。今回の植樹イベントの主催者であるシルワでも、森林再生の一貫として森林教育に力を入れ、次世代を担うたくさんの子どもたちに森を再生していくことの重要さを伝えてきました。

人間は環境を破壊するだけでなく、森林を再生し、まもっていくこともできる。このイベントを通してそう大きく実感しました。今後の植樹祭の予定については、シルワのウェブサイトをご確認ください。