「CCS」「ジオエンジニアリング 」 新テクノロジーで気候変動を解決できるか?

この投稿を読むとわかること

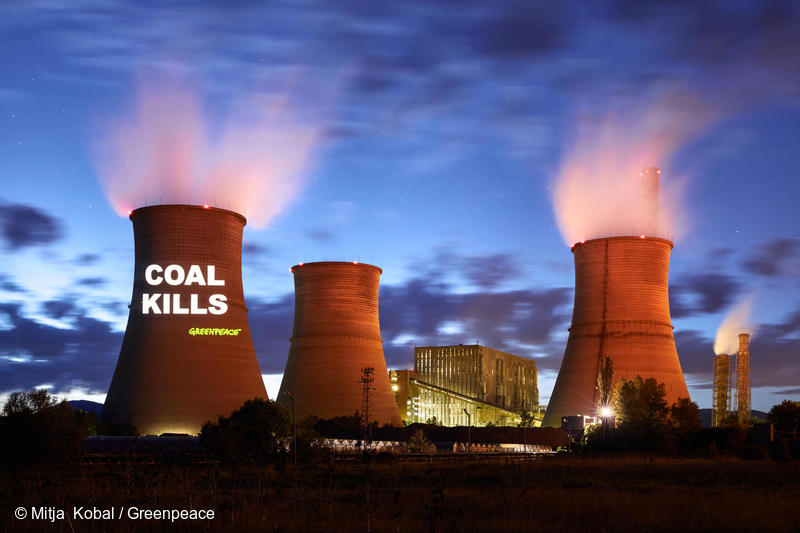

| 「CO2の排出量を削減できないなら、除去技術を作ればいい」「地球の気温上昇を抑えられないなら、太陽光を宇宙に跳ね返して地球を冷やせばいい」など、新しい温暖化対策に莫大な費用が注ぎ込まれています。でもこれらは本当の解決策なのでしょうか?副作用などの問題点は?新技術開発の前にできること、すべきことはないのでしょうか? |

日本政府、秘密裏に行ったロビイングが明らかに

グリーンピースが入手した国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書に関する内部文書によると、日本など一部の国が化石燃料の早急な廃止に難色を示し、削除や修正を求めていることが明らかになりました*。

サウジアラビア、中国、オーストラリア、日本など、化石燃料を大量に生産または使用している国や、産油国の組織であるOPEC(石油輸出国機構)が、「CCS」や「CCUS*」と呼ばれるCO2を回収して地中などに閉じ込める二酸化炭素回収貯留技術を支持し、理論上CO2を減らすことができる技術としてIPCCに認めさせるようにロビイングをしていたのです。

*Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage

日本政府も、二酸化炭素回収貯留技術によって、排出量を劇的に削減できるという見解ですが、実際に本当の解決策なのでしょうか?

また、他にもSF世界のような気候システムを意図的に操作する「ジオエンジニアリング(気候工学)」などの新技術開発にも、莫大な国費がかけられています。

「CO2の排出量を削減できないなら、除去技術を作ればいい」や「地球の気温上昇を抑えられないなら、太陽光を宇宙に跳ね返して地球を冷やせばいい」など、さまざまな新しい温暖化対策は本当の解決策なのでしょうか?副作用などの問題点は?新技術開発の前にできること、すべきことはないのでしょうか?

CCS二酸化炭素回収貯留技術とは

CCSはCO2回収・貯留技術で、CCSUは分離・貯留したCO2を利用しようというもので、日本政府や産業界などが、大気中のCO2の増加による地球温暖化を防ぐためCO2削減に必要な革新的な技術として最も期待を寄せている技術です。

CCS技術には何十年も前から化石燃料業界が期待を寄せてきましたが、企業の資金も公的資金も膨大な額が投入されているにもかかわらず、本格的な展開には至っていません。世界最大の炭素回収プロジェクトといわれた米テキサス州のPetra Nova石炭火力発電所でさえ、政府から莫大な補助金を受けながら、炭素回収量の目標を下回り続け、今年に入って無期限の操業停止に追い込まれました*。

CCSが気候変動の解決策にならない理由として、以下があげられます。

- 間に合わない:実用的な規模のCCSの展開の最も早い可能性は、2030年までは期待されず、危険な気候変動を回避するためには、CCSは間に合わない。

- 膨大なエネルギーを使う:CCS技術は、発電所で生成されるエネルギーの10〜40%を使用します。 CCSの大規模な導入で、過去50年間に得られた効率性が失われ、資源消費量が3分の1に増加すると予想されている。

- 地下貯蔵のリスク:CO2の安全で恒久的な貯蔵は保証されていません。非常に低い漏出率でさえ、気候緩和の取り組みを損なう可能性がある。

- コストが高い:CCSにより発電所のコストが2倍になり、電気料金が21〜91%上昇する可能性があります。 CCSに費やす資金は、気候変動に対する持続可能な解決策から投資をそらすことに。

- 健康、生態系、気候への脅威:これらのリスクがどれほど深刻になるかは不明

CCSのリスクについての更なる詳細は、グリーンピースUSAのレポートをご参照ください。

ジオエンジニアリング(気候工学)とは

「ジオエンジニアリング(気候工学、地球工学)」は、太陽光の熱をより多く宇宙に反射させることで、地球の温度を人工的に下げようとする太陽地球工学など、環境を意図的かつ大規模に操作することです。

このような大規模なプロジェクトは、テストを行うことはほとんど不可能です。リスクは非常に高く、完全に失敗する可能性もあります。仮に成功したとしても、ジオエンジニアリングによるリスクは、次のようなことが考えられます。

- 干ばつや砂漠化、オゾン層破壊など、地球全体の気象パターンを操作してしまうことになりかねない

- さらに日照時間の減少すると、農作物の生産が減り、飢饉や内戦・戦争に発展する可能性がある。

- こうした影響は、すでに気候災害の影響を最も受けている地域で最初に発生し、最悪の事態を招くことが考えられる

失敗すれば、もちろん大量のお金が無駄になりますが、さらに重要なのは「時間」を無駄にすることです。その代償を払うのは、既存の気候変動に対して最も脆弱性地域や人々です。

なぜ誤った解決策に期待が高まるのか?

誤った解決策に注目が集まるのは、各国の地球温暖化対策がなかなか進んでいないからと言えるでしょう。このままでは、気温上昇を1.5℃までに抑えるというパリ協定で合意した国際目標を実現することは到底できず、2.7℃も上昇してしまうといわれています。

温暖化が危険な水準に達してしまうリスクを踏まえ、応急手段として「CCS(二酸化炭素回収貯留技術)」や「ジオエンジニアリング(気候工学)」などに期待が集まっています。

日本でも、「CCS(二酸化炭素回収貯留技術)」や「ジオエンジニアリング(気候工学)」などの新技術開発や研究に、莫大な国費がかけられています。

大規模な炭素回収が行われる、技術で温暖化を回避できるとの期待が高まれば、化石燃料による火力発電を使い続けることを正当化する理由として利用される危険があります。そもそもCO2の排出を減らす目下の取り組みが、おろそかになりかねません。

グリーンピースは、CCSやジオエンジニアリングへの公的な資金援助より、自然エネルギーの普及や、エネルギー効率化に向けた投資を行うべきだと考えています。

汚染管理より未然防止を

浴槽に水が溢れてしまった時、みなさんならまずどうしますか?浴槽から桶で水をすくい出すのではなく、まずは蛇口を閉めるべきだと思うはずです。

グリーンピースは一貫して、環境を保護する方法として、汚染管理(処理)よりも、汚染を未然に防止することを提唱しています。

有害物質や廃棄物が出てしまってからそれらを抑え込もうとする「エンド・オブ・パイプ」(工程の末端)での対策ではなく、最初から汚染物質を出さないクリーンな生産が行われることを前提とする、ということです。

プラスチック危機についても、同じことが起きています。「リサイクルをどう進めるか?」「海洋プラスチックごみをどう回収するか?」という議論が優先されると、問題の根本解決を遅らせてしまいます。リサイクルや回収だけでは、大量に生産されるプラスチックによる危機を解決することはできないからです。

いま最も重要なのは「エンド・オブ・パイプ」の処理ではなく、CO2やプラスチックなどの新たな汚染を生み出さない世界にするための蛇口対策なのです。

COP26で本当の解決策を

現在スコットランドのグラスゴーで開催中のCOP26でも、一部のリーダーを中心にCCSやジオエンジニアリングの推進についての議論が展開される予定です。

UNFCCC(国連気候変動枠組条約)のプロセスでは、排出削減の具体策を各国の裁量に任せていることから、現状では気候工学の実施を奨励したり禁じたりする決定はありませんが、早急に国際ルールを確立しなければ、一部の先進国やリーダーたちによって地球規模の実験がルールなしに進められてしまいます。

私たちが安全に暮らし続けられる環境を守るには、実現可能性の低い技術を頼みの綱にしてCO2を出し続ける余裕はありません。経済成長のためだけに化石燃料を使い続ける口実を探すのは終わりにすべきです。

11月2日岸田新総理もCOP26の首脳会合に出席しましたが、現地での滞在時間はわずか8時間、首脳演説の内容も、パリ協定の「1.5℃目標」の追求や「脱石炭」に言及するどころか、CCS付き火力発電に加え、水素やアンモニア混焼を理由に国内で石炭火力を使い続ける*という、温暖化対策よりも経済界の意向を重視する新政権の姿勢を浮き彫りにするものでした。

今回の岸田首相の火力発電継続の演説を受け、グリーンピースなどの世界の環境NGOが参加するネットワークは、気候変動対策に後ろ向きな国などに贈る「化石賞」に日本を再選しました*。

CO2を大幅に減らすという真の解決策に向けて世界が足並みを揃えること、そして、不確かな技術ではなく自然の力を使って炭素を地中や海中に止めるために森や海を守ることを求め、グリーンピースは各国政府に働きかけていきます。

ぜひみなさんも、引き続きCOP26のニュースに注目していてください。