暖冬はいいことではない?私たちの生活を脅かす5つの理由

この投稿を読むとわかること

| 「暖冬」というのは、とてもいい響きですよね。 冷たい風、かじかむ指、凍えるつま先、朝起きるのが嫌になるような極寒なんてもうたくさん!と思う方も多いのではないでしょうか?でも、考えてみてください。気候危機の影響により、私たちの冬はこれまでより暖かくなっています。しかし、それは地球にとって良いことではありません。 冬の温暖化は、食料や水資源の枯渇など、私たちの生存を脅かすさまざまな事態を引き起こします。 暖かい冬を歓迎するのではなく、むしろ心配すべき5つの理由をご紹介します。 |

東アジアの冬は本当に暖かくなっているの?

東アジア地域全体で、冬は著しく暖かくなり記録的な降雪は減少しています。

その証拠に、こんなデータがあります。

中国を例にとってみましょう。下のグラフをご覧ください。

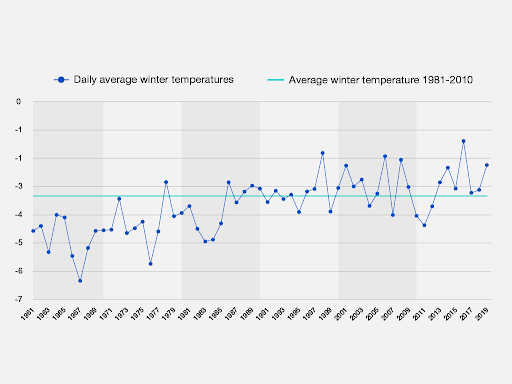

青い線は、中国大陸の1961年から2019年までの冬の日の平均気温を示しています。この線が上昇傾向にあるのがわかるでしょうか。冬は明らかに暖かくなってきています。*1

【中国本土の冬が暖かくなっている証拠】

- 1961年~2019年の極端な低温の発生頻度は大きく減少しています*2。

- 1959年~2014年を見ると、中国大陸全体の降雪日数は少なくなっています*3。

- 地域によっては、冬の到来が遅くなり、冬日の総数が減少しているところもあります*4。

韓国や日本でも同じように暖冬が記録されてる

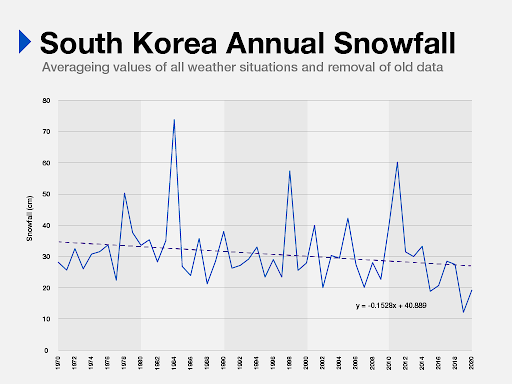

韓国各地の気象観測所では、過去40年間に渡って冬の日の平均気温が上昇し、雪が少なくなっていることが記録されています。*5

下の図は、1970年から2020年までの年間降雪量を示したもので、減少傾向が明らかです。

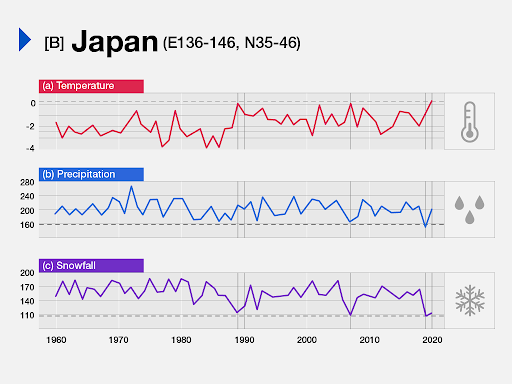

日本では、1960年から2020年にかけて、1月と2月の日平均気温が大きく上昇する一方(下のグラフの赤線)、降雪量は10年ごとに3cmずつ減少しています(紫線)。*6

続いて、暖冬になっていくことを懸念すべき5つの理由を見てみましょう。

1.暖かい冬は果樹をはじめ食料に影響を及ぼす

果物は慣れた気候でよく育つように進化してきたため、気候危機によって急激な天候の変化が起こると、作物に影響が出ます。

例えば、リンゴやサクランボのような果樹*7は、翌年に果実を作るために冬の寒さで休息する必要があります。休眠期、あるいは「寒冷蓄積」*8と呼ばれるものです。

果樹の種類によって期間は異なりますが、健康で正常な花を咲かせ、実をつけるためには、ある温度以下の時間が必要です。

気候変動の影響により、冬が暖かく短くなり、木々が目覚め、花を咲かせる時期が早まっているのです。

開花が早すぎてハチなどの受粉媒介生物が来ず、果実の収量が減少し、果樹園農家に大きな損失を与える可能性があります。

2.暖かい冬は害虫や病気が増える

氷点下は、自然界が害虫の数をコントロールするための重要です。

寒い時期になると、その多くが死滅します。しかし、冬が暖かくなるにつれて、より多くの昆虫が次の年も生き残り、繁殖も早くなり、農作物に大きな負担をかけるようになります。

害虫は、農家にとって大きな収穫量の損失と経済的な苦境をもたらすことがあります。これらは、農業に限ったことではありません。

私たちの生活にも影響を与える可能性があります。東アジアでは、冬の温暖化により、デング熱など蚊が媒介する病気のリスクが高まっています。*9

3.暖かい冬で私たちの生活に必要な水資源が減少する

降雪量の減少と冬の気温上昇のダブルパンチで、雪解けが早まり、淡水供給が減少し、河川の流れが乱れる可能性があります。

水資源の減少は、地域社会や産業、農家を苦しめるだけでなく、山火事のリスクも高めるなど、私たちの生活にとって重大なリスクとなります。

この夏に発表された研究*10によると、中国の二大河川である黄河と長江は、温度が+1度上昇すると17%の雪解け水が失われることがわかりました。

もちろん、すべてが冬の温暖化が原因というわけではありませんが、河川の起点となる高い山にどれだけ雪が積もるかは、寒い時期がカギとなります。

日本では、東京をはじめとする多くの都市で、水資源の一部を雪解け水に頼っています。*11

気候変動が主要な人口密集地の水の安全を脅かす可能性について、科学者がより深く理解することは極めて重要です。

4.暖冬でスキー観光産業が打撃を受ける

気候変動による降雪量の減少で、東アジアのトップスキーリゾートは大きな損失になりそうです。日本の北海道、韓国の龍平、中国の亜布力などの地域では、スキーヤーやスノーボーダーが集まらなくなり、スキー観光産業で生計を立てている人々の生活に深刻な影響を与えることになるかもしれません。

暖かい気候は、積雪の形成が遅く、溶けるのが早いことを意味し、シーズンを大幅に短縮します。

例えば、2018年*12に行われた日本南部の四国のスキー場に関する調査では、60年ほどの間に、気候変動による気温の上昇により、調査地域のスキー場を自然降雪だけに頼って運営することができなくなる可能性が高いことが判明しています。

雪が少なくなることは、スキーやスノーボードのコンディションが悪くなり、雪崩が発生しやすくなる可能性もあり、人命を危険にさらすことになります。*13

5.気候変動によって寒波が発生し、雪が大量に降ることもある

気候変動は複雑で、一般的には冬は暖かくなり、雪は少なくなる傾向にありますが、時には雪が多く降る危険な寒波が発生することもあります。

昨年の冬、東アジア(および北半球の他の地域)は厳しい天候に見舞われました。その原因は、”Arctic Breakout”」とも呼ばれる、不安定な極うずによるものでした。

気候学者の中には、気候変動がこの「ぐらつき」形状を助長し、極端な寒波を引き起こし、吹雪や厳しい冬の嵐に見舞われると考える研究者もいます。

その影響は、交通事故、低体温症、洪水、など命にかかわるものから、停電や農作物の不作など社会や経済に影響するものまで様々です。

気候変動を抑えるために私たちができること

世界はようやく、気候変動を食い止めるために動き出しました。

しかし、そのスピードも規模も十分ではありません。

私たちが安心して暮らし続けられる環境を守るには、地球の平均温度の上昇を1.5度までに抑えることが必要です。それ以上上昇してしまったら、そこから気温が上昇し続けるのを止められなくなってしまうと言われています。

私たちは、個人でできる暮らしのなかの気候アクションを続けつつも、一人の個人だけではできない自治体や国への働きかけもとても重要です。

あなたの暮らす都道府県知事に、激甚化する台風、豪雨や水害から暮らしと命を守るための気候変動対策やインフラ整備を進め、地域ごとの気候変動対策を加速してもらうよう、署名で伝えませんか?