その「エコ」は本物? グリーンウォッシュの見分け方と回避法

近年、商品やサービス、企業の宣伝文句の中に「環境にやさしい」、「サステナブル」といった環境への配慮をイメージさせる言葉が目立つようになりました。

ところが、その中には「グリーンウォッシュ」と呼ばれる、実際の取り組みが伴わない「見せかけのエコ」も少なくありません。

本記事では、グリーンウォッシュの意味とその問題点、企業事例、消費者がグリーンウォッシュを見抜くためのチェックポイントを詳しく解説します。

この投稿を読むとわかること

近年、商品やサービス、企業の宣伝文句の中に「環境にやさしい」、「サステナブル」といった環境への配慮をイメージさせる言葉が目立つようになりました。

ところが、その中には「グリーンウォッシュ」と呼ばれる、実際の取り組みが伴わない「見せかけのエコ」も少なくありません。

本記事では、グリーンウォッシュの意味とその問題点、企業事例、消費者がグリーンウォッシュを見抜くためのチェックポイントを詳しく解説します。

さらに、グリーンウォッシュを減らす社会に向けた消費者の取り組みもあわせてご紹介していますので、環境に配慮した行動を選択する参考にしてください。

グリーンウォッシュとは?

グリーンウォッシュとは、企業や団体が実際以上に環境への配慮をアピールし、消費者や投資家に誤解を与えて利益を得る行為を指します。

この行為が故意に行われたかどうかよりも、根拠や実態が伴わない限り「見せかけの環境配慮」としてグリーンウォッシュとみなされます。

実際に、曖昧な環境主張や根拠のないマーケティングによって環境意識の高い消費者が惹きつけられ、企業の売上や評価が不当に向上する場合があります。重要なのは意図よりも、環境配慮を装うことで、企業などが経済的・社会的な利益を享受しているかどうかという点にあります。

出典:CFP表示ガイドの作成に向けて 国際的なグリーンウォッシュ規制の動向

なぜグリーンウォッシュは問題なのか

グリーンウォッシュの問題点は、消費者が、虚偽や欺瞞的な情報に撹乱され、本当に環境に配慮した製品やサービスを選ぶことができなくなることです*。

これにより、虚偽を行う企業による温室効果ガスの大量排出や環境破壊などの有害な行為の継続、拡大への加担に繋がってしまいます。また、真剣に環境問題に取り組んでいる企業の努力も正当に評価されにくくなってしまうでしょう。

結果として、消費者の環境意識を薄れさせ、環境保護への取り組みを停滞させる恐れがあるのです*。

消費者は正しい情報の見極めが難しくなる

消費者は、環境に配慮した商品やサービスを選ぶために、広告など、企業が発信する情報を判断材料にします。

しかし、そこでグリーンウォッシュが行われていると、消費者は環境に貢献したいという思いがあっても、本当に欲しい「環境に配慮した商品」を正しく認識することができなくなってしまいます*。

環境意識の高い消費者が、グリーンウォッシュによって、実態とはかけ離れたエコを謳う企業の商品やサービスを購入することになれば、意図とは裏腹に環境破壊に加担させられることになり、これは消費者にとって大きなリスクです。

環境への本質的な取り組みが進まなくなる

消費者が、本当に環境に配慮した商品やサービスを見極めることが困難になると、環境に優しい商品やサービスは、需要があっても購買に繋がりにくくなります。

選択や購入に繋がらなければ、環境保護に関する企業努力が報われず、推進されません。これは環境問題の解決を遅らせる大きな課題です。

実際に温室効果ガス排出の削減をはじめ、環境配慮や気候変動対策を行なっている企業が正しく評価されず、それら企業の商品やサービスが消費者に届く機会が損なわれ、企業は投資家からの注目や真っ当な評価を得ることができない可能性があるのです。

企業側も存続のために利益を重視しなければならず、地球の資源を消費し、還元しない社会経済システムはますます勢いを増していきます。こうなると本質的な取り組みを進めることができないまま、気候変動の加速に繋がってしまうのです。

消費者の環境意識が低下する

消費者の環境貢献に関する意識の低下も、グリーンウォッシュが引き起こす大きな問題点の一つです。

意図せずに消費行動でグリーンウォッシュに加担してしまったことを知った消費者は、 環境配慮にまつわる発信自体に不信感を抱くようになる可能性があるからです。

その結果、商品やサービスを購入する際に環境に配慮しているものであるかという基準を含めることを避けてしまうかもしれません。

また、グリーンウォッシュが蔓延すると、消費者の間に「どうせどれも大差ない」、「エコ商品は信用できない」といった意識が生まれかねず、環境問題への関心や期待が低下します。

物価の上昇や生活コストの増加がいちじるしい現在、グリーンウォッシュがもたらすサステナブルな商品やサービス選択の困難さは、持続可能な消費行動の促進や、環境保護全体の進歩に対して致命的な障害となってしまいます。

グリーンウォッシュと疑われた企業事例

実際の環境対策以上に「環境に配慮している」と見せかけるグリーンウォッシュ行為で、批判や議論が起きた事例は世界に数多くあります。

グリーンウォッシュを指摘されている企業について、どのような点が批判されているのかを具体的にみていきましょう。

グリーンウォッシュ 事例|JERA「ゼロエミッション火力」

日本最大の発電会社であり、日本全体の温室効果ガス排出量の約15%*を排出しているJERAは、「CO2が出ない火をつくる。」というキャッチコピーを掲げています。

この「CO2が出ない火」は、石炭火力や液化天然ガス(LNG)火力発電において、アンモニアを混焼し、ゆくゆくは完全にアンモニアだけを燃やす発電によって「排出ゼロに挑戦」する、というJERAの火力発電の取り組みを指しています。

しかし、アンモニア混焼は依然として実験的な技術です。アンモニアは、燃焼率の低さをはじめとした複数の課題を抱えているだけでなく、そもそも製造の過程で大量の温室効果ガスを排出します。

排出量の削減は、製造過程で化石燃料を使用しない「グリーン・アンモニア」、もしくは、製造過程で排出された温室効果ガスを回収貯留する「ブルー・アンモニア」を使用した場合にのみ実現しますが、その場合のコストは再生可能エネルギーにおよびません。

グリーンピース・ジャパンは、アンモニア混焼による「ゼロエミッション火力」は、依然として化石燃料に頼る取り組みであり、石炭火力発電所を延命させるためのグリーンウォッシュだと結論づけています。

グリーンウォッシュ 事例|コカ・コーラ「ペットボトル100%リサイクル」

世界最大の飲料メーカーであるコカ・コーラ社は、廃棄物ゼロの未来を目指して、「2030年までに販売した自社製品と同等量のPETボトルを回収」するとしていますが、これはグリーンウォッシュとして批判されています。

プラスチックは原料の99%以上を化石燃料が占め、ライフサイクル全体で温室効果ガスが排出されています。石油や天然ガスの採掘、精製、プラスチックの生産、焼却や埋め立て、さらにはリサイクルするときにも、温室効果ガスが発生するのです。

実際には回収とリサイクルを十分に行えないまま、プラスチック容器包装の削減も大幅に縮小しています。それに加えて「100%リサイクルPETボトルを採用」等の表示が誤解を招き、消費者に誤った印象を与えるとして、グリーンピースは報告書「The Climate EmergencyUnpacked」で問題視されています。

リサイクルを隠れ蓑にしてプラスチック増産を助長するコカ・コーラ社の取り組みは、グリーンウォッシュの典型例といえます。

グリーンウォッシュ 事例|販売会社10社「自然分解プラスチック」

消費者庁は2022年12月、「自然環境でも分解される」といった根拠のない表示をしていた国内企業10社に対し、景品表示法を遵守していないとして措置命令を出しました*。

対象は、レジ袋や食品容器、玩具、釣り用品などのプラスチック製品で、「土や海中の微生物によって約3カ月で分解される」、 「100%自然に還る」などの表示がありました。しかし、そのどれもが根拠のないもので、不当な環境配慮の印象操作と見なされています。

生分解性プラスチックとは、一定の条件の下で、自然に存在する微生物などの働きを利用して、二酸化炭素と水に分解される性質を持つプラスチックのことです。しかし、種類によっては工業施設でしか再現できない特殊な条件下でのみ分解し、必ずしも自然環境で簡単に分解するわけではありません。

例えば台湾のグリーンピースによる自然環境を再現した検証実験では、生分解性プラスチックの製品は60日間元の状態のままで分解されることはありませんでした

台湾では、2023年に、生分解性プラスチックの一種であるPLAを用いた使い捨て食器の使用が禁止されています。

グリーンウォッシュ 事例|マクドナルド「紙ストロー」

マクドナルドは2018年、イギリスとアイルランドの店舗で、プラスチック製ストローから「100%リサイクル可能」と謳った紙ストローに切り替えました*。

しかし、内部資料の公開により、紙ストローは強度を高めるために、厚みがあり過ぎてリサイクルできず、多くが廃棄処分されていることが明らかになりました。

結果として、グリーンウォッシュが疑われ、見せかけの環境配慮として社会から強く批判されました。

環境への負荷を高めているのは、使い捨てのビジネスモデルです。紙パルプ産業はパルプ製造に膨大な水を使用するため、最も淡水の使用量が多い産業の1つ。紙もプラスチックも使い捨てれば資源の大量消費に繋がってしまいます。

グリーンウォッシュを見抜くポイント

カナダのマーケティング・エージェンシー「TerraChoice(現UL Solusions)」は、2010年に調査レポート「グリーンウォッシュの罪」を発表しました*。

このレポートでは、グリーンウォッシュの手法が7つに分類されています。

| 内容 | |

| 1. 隠れたトレードオフの罪 | 一点の「環境に優しい」特徴だけをアピールして、他の大きな環境負荷を隠すこと。 例)リサイクル可能な紙ストローへの切り替えを環境保護の取り組みとして宣伝しながら、森林伐採に加担する食肉供給業者を利用し続けている*。 |

| 2. 証明しない罪 | 「環境に優しい」ことの証拠や第三者の認証を示さないこと。 例)トイレットペーパーの再生紙使用率をパッケージに表記しているが、その数字の根拠がない。 |

| 3. あいまいさの罪 | 意図的に非常に広い、または不適切な範囲や定義を使用すること。 例)パッケージにリサイクルマークを使用しつつ、実際にリサイクル可能であるのは商品のごく一部である*。 |

| 4. 偽りのラベルを崇拝する罪 | あたかも第三者に推薦を受けたり認められたりしたかのように見せかけること。 例)「〇〇承認」、「〇〇お墨付き」などの宣伝文句を許可なく使用している。 |

| 5. 無関係の罪 | 製品や企業による環境影響とは無関係の事実を強調すること。 例)単に法律や条約の基準を満たしているだけなのに、環境保護に貢献しているかのように喧伝する。 |

| 6. 悪を比べてましなものを宣伝する罪 | 環境負荷の要因となるものを2つ比較し、他方よりも良いことを宣伝して消費者の関心を残存する環境影響から逸らすこと。 例)大量の温室効果ガス排出の原因となっているにもかかわらず、燃費の良さなどを挙げてSUV車を「環境に優しい」等と宣伝する。 |

| 7. 嘘をつく罪 | 嘘や不正確な情報をもとに環境に良い商品、サービスだと謳うこと。 例)認証されていないのに環境関連の認証マークを記載している。 |

グリーンウォッシュを許さない社会へ ─ 行動を変えるための第一歩

グリーンウォッシュが蔓延する社会を変えるためには、

普段から、環境問題の情報に触れる

消費者が日常的に、環境問題に関する情報に触れることは、持続可能な消費行動を支えるために重要です。

購入前には、製品の環境性能や企業の情報公開状況をしっかり確認し、一連の行動を習慣化しましょう。

正確な環境情報や第三認証者の存在を確認することで、グリーンウォッシュに惑わされず、本当に環境に配慮した商品やサービスを選択できます。

また、これらの情報収集は、消費者の環境リテラシーを高め、企業の透明性向上を高める力にもなります。結果として、グリーンウォッシュを行う企業を減らすことにつながる可能性もあるでしょう。

日常的に信頼できる情報源を活用し、環境問題への理解を深めることが求められます。

出典:SDGsが悪用されている!?「グリーンウォッシュ」の問題と私たちができること

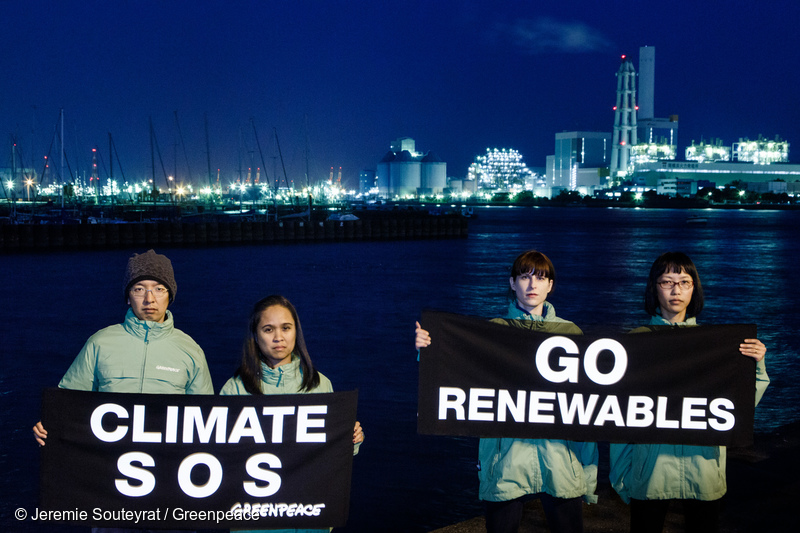

グリーンピースとともに、企業により良い行動を促す

グリーンピースは、科学的根拠に基づいた調査や情報発信を行い、企業のグリーンウォッシュを指摘し、現場に即した環境対策の推進を求めています。

私たちが求めているのは、気候変動や環境汚染の加速に加担せず、持続可能な仕組みで提供される商品やサービスです。

グリーンピースと一緒に、企業に声を届け、地球環境を守り、温室効果ガス排出を抑える取り組みを求めましょう。ぜひ、グリーンピースの活動を寄付で応援してください。