トヨタの2024年温室効果ガス排出量、5億8957万トンCO₂eにーーハイブリッド・EV割合高まるも排出量は変わらず

国際環境NGOグリーンピース・ジャパン(東京都港区)は11月4日、トヨタ自動車(愛知県豊田市)が10月30日に更新した同社のサステナビリティ関連の情報をまとめた『サステナビリティデータブック(2025年10月版)』(注1)について、主要なポイントと、これに対するコメントを発表しました。今回の更新で公表された同社の2024年の温室効果ガスは5億8957万トンCO₂e(二酸化炭素換算)に上り、これは2023年度の日本国内の温室効果ガス排出量(10億1700万トンCO₂e、注2)の半分以上に匹敵します。

<主なポイント>

- 今回公表された2024年の総排出量は、スコープ1(直接排出)、スコープ2(間接排出)、スコープ3(上流と下流の排出)の合計で5億8957万トンCO₂eとなった。トヨタは今回の更新から、排出量の計算方法を従来の二酸化炭素ベースから温室効果ガスベースに変更したため、前年2023年の排出量データは6億32万トンに上方修正された(従来の報告では5億9290万トン)。従って、2024年の排出量は前年から1075万トン減ったことになる。

- 最も大きな割合を占める「販売した製品の使用(スコープ3カテゴリー11)」の2024年排出量は4億3216万トンCO₂eとなり、2023年の4億3628万トンCO₂eから微減した。

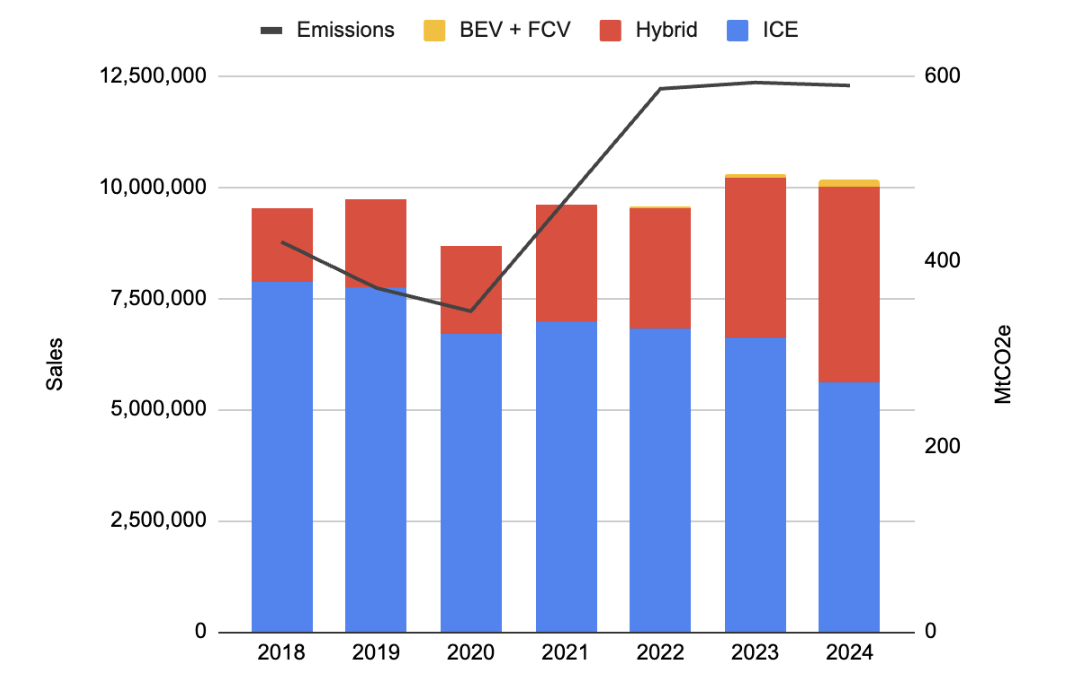

- 販売台数についてみると、販売総数は2024年は前年比で約1.4%減少した(注3)。一方で、同年の販売全体に占めるハイブリッド車(HV)の割合は前年の33%から42%に9ポイント上がった(下図参照)。また、電気バッテリー自動車(BEV)と燃料電池車(FCV)の販売割合は2023年に約1.1%だったのが、2024年には1.4%に増加した。

(出典:排出量はトヨタのサステナビリティデータブック、販売台数は同社の

「生産・販売・輸出実績」(注3)ウェブサイトより

グリーンピース・ジャパン 気候変動・エネルギー担当、塩畑真里子

「二酸化炭素ベースから温室効果ガスベースに計算を修正するなど、トヨタが排出の計算方法と報告をより正確なものにするよう尽力していることを歓迎します。一方、2024年の総排出量は、5億8957万トンCO₂eと依然として膨大な量で、日本の1年間の排出量の半分以上に匹敵します。

2024年は販売に占めるHVの割合が上昇し、BEVの販売台数も増えています。販売総数が一定であれば、排出量は減るはずですが、実際には全体の排出量がさほど減っていません。ここから考えられるのは、トヨタが販売する内燃機関(ICE)車が大型化し、1台あたりの排出量が増え、HV、BEV、FCVの販売増による排出量削減分を打ち消してしまっている可能性がある、ということです。実際にトヨタの最大の市場である米国のデータによると、2022年から2024年にかけてトヨタが販売する車両の重量は増加傾向にあります(注4)。

トヨタは、HVがICEに比べていかに環境にやさしいか、頻繁に強調しています。10月にグリーンピースが発表した報告書『岐路に立つトヨタ 世界最大の自動車メーカーのBEV戦略と1.5度目標の整合性(注5)』で示されたように、HVはICEと比べると平均で排出量は33%低くなります。しかし、ICEよりも3割以上排出量が少なくとも、それを何百万台という規模で毎年販売し、同時により大型のICE車の販売が促進されたとしたら、気候変動を止めるどころか、排出量を減らすことはできません。

トヨタは世界をリードする自動車会社として、気候変動に関する自社の事業について説明責任を果たすべき立場にあります。グリーンピースは、トヨタに対し、温室効果ガスの総排出量を削減する目標を設定し、それを達成するために、すでに確立された脱炭素技術であるBEVへの移行を加速化させること、モビリティサービスを提供する会社へ変化していくことを求めます」

以上

(注1)トヨタ 『サステナビリティデータブック(2025年10月更新版)』

(注2)環境省『2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量(詳細)』

(注3)トヨタ『販売・生産・輸出実績』を参照

(注4)米国政府環境保護庁(EPA)のData for the Automotive Trends Reportを参照。トヨタが販売した車両の平均重量は、2022年1,876kg、2023年1,917kg、2024年2,003kg(暫定値)となっている。

(注5)グリーンピース・ジャパン報告書『岐路に立つトヨターー世界最大の自動車メーカーのBEV戦略と1.5度目標の整合性(日本語版)』(2025年10月27日発表)