[年次報告書2024] 気候のことは暮らしのはなし

この投稿を読むとわかること

- 太陽光発電設備義務化のスピードアップに市民の声が貢献

- 学校の温熱環境を調査 教室内の過酷な暑さをデータで示し国会や自治体議会での議論を活性化

- 全国各地の住民8割が「温暖化対策を進めるべき」

- COP29にグリーンピース代表団として参加 現地で各国政府へ働きかけながら国内メディア向けにリアルタイムで情報配信

- 国内自動車メーカーに排出量削減を求める

- 持続可能なモビリティの推進に向け、ビジョンレポートを発表

- 気候変動の影響を映した短編映像が国際映画祭最高賞を受賞! COP29のイベントなどで多くの人の心を打つ映像作品として紹介

- 温暖化をアートで感じる「HELP展」 行動の輪を地域で広げる

- 担当スタッフからのメッセージ

日本のエネルギー基本計画や、温室効果ガス削減目標の策定に向けた議論が行われた2024年。脱炭素社会への道筋を大きく左右するこれらの機会を捉え、良い変化を起こすために、国や自治体への政策提言活動に全力を投じて取り組みました。市民や専門家、他団体とも協働し、さまざまな角度から展開したキャンペーンの成果をお伝えします。

太陽光発電設備義務化のスピードアップに市民の声が貢献

2023年に東京都と川崎市で太陽光パネル設置の義務化が決定。この流れを拡大させるため、グリーンピースが事務局を務める「ゼロエミッションを実現する会」は、市民とともに、神奈川県で精力的に活動しました。行政への働きかけや市民への説明会を行った結果、前回の10倍となる858件ものパブリックコメントが寄せられ、県の「太陽光発電設備設置義務化」への後押しとなりました。実施状況を検討する対象は当初案での「先行自治体」から「国内外」に変更され、海外の先進事例も含まれることになりました。義務化導入までのスピードアップにつながる注目すべき成果です。

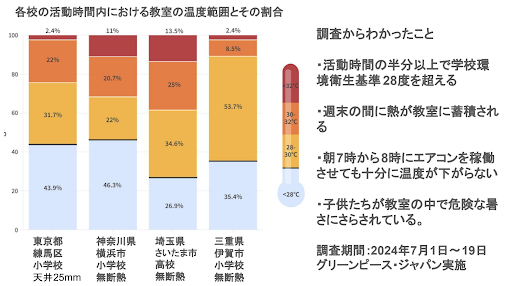

学校の温熱環境を調査 教室内の過酷な暑さをデータで示し国会や自治体議会での議論を活性化

前真之東大准教授資料より。エアコンがついていても天井近くの気温は40℃近くなっていた

多くの学校は30〜40年以上前に建てられ、断熱はほとんど施されていません。異常気象が増えるなか、暑さや寒さから守られていない古い校舎で子どもたちの学習環境が悪化しています。グリーンピースは学校の断熱改修を促進するためのプロジェクトを立ち上げました。

実態把握のため、東京、神奈川、三重の小学校と埼玉の高校で7月1日から19日間、教室の温度を測定する調査を実施。その結果、調査時間の半分以上で、エアコンが稼働しているにもかかわらず文科省の推奨する室温基準の上限28℃を上回りました。猛暑となった7月8日には、4校すべてで一日中28℃を超え、2校で30℃、1校で32℃を下回ることがありませんでした。

調査の結果は多数のメディアで報じられたほか、複数の自治体議会や国会での質問資料としても活用され、国内議論の活性化につながりました。

また、現状の問題点や断熱のメリット、いまできることを解説した特設サイトも公開。健康を守り、CO₂排出削減に有効である断熱を政策として強化することをめざしています。

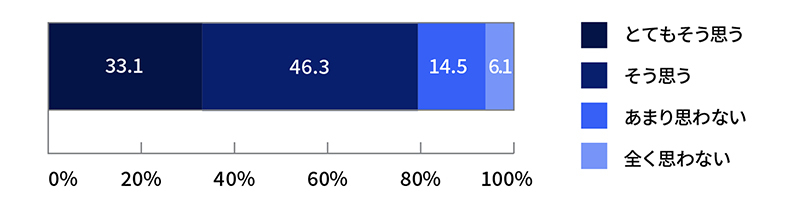

全国各地の住民8割が「温暖化対策を進めるべき」

国民はいま気候変動をどう感じているのか──。5都県(東京、埼玉、神奈川、滋賀、長野の諏訪地域)の住民それぞれ1000人に気候変動に関する意識調査を行ったところ、どの地域でも8割以上が「気候変動を心配している」と回答しました。地域の特徴に合わせた質問では「温暖化対策をもっと進めるべき」(東京79%、長野96%)、「県内で再生エネ自給を進めるべき」(神奈川89%)と答えるなど、市民が気候変動対策に高い関心を持つことが明らかに。各調査結果を発表し、自治体などに気候政策の推進を呼びかけました。

COP29にグリーンピース代表団として参加 現地で各国政府へ働きかけながら国内メディア向けにリアルタイムで情報配信

アゼルバイジャンで開かれた国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)に、グリーンピースからも日本のスタッフを含む代表団が参加。パリ協定で掲げられた1.5℃目標の達成に整合する決定や、責任ある選択と行動を先進国に求めました。イギリスが石炭火力の全廃を達成した一方で、日本は依然として石炭の段階的廃止の道筋すら示せていません。対応の遅れが国際的に厳しく評価されており、CO₂排出量が世界で5番目に多い日本には果たすべき役割が多く残されています。

国内自動車メーカーに排出量削減を求める

乗用車の販売台数で世界1位の座にあるトヨタ。同社が世界中で販売する乗用車および過去に販売した乗用車から毎年排出される温室効果ガスの量は、日本の年間総排出量の約半分以上に相当します。グリーンピースは、トヨタにパリ協定の1.5℃目標を達成できるよう、早期の脱炭素化を求める署名を世界から約3500筆集めました。これを受けて、COP29の開幕直前の11月はじめ、同社の気候変動対策を問う公開質問状を提出しました。この質問状では以下の3点について回答を求めました。(詳細はこちら)。

- トヨタの温室効果ガス排出削減目標と、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が示している1.5℃シナリオの整合性

- 電気自動車(EV)の販売台数目標と温室効果ガス排出削減の関係

- 同社の気候目標と、グローバルサウスの脆弱な立場に置かれた人々の生命や生計への影響の関係

同社からは期限内に回答があり、その後、グリーンピースは対話を継続しています。今後もトヨタを中心に、日本の自動車会社がより野心的な気候変動対応に取り組むよう働きかけを続けていきます。

持続可能なモビリティの推進に向け、ビジョンレポートを発表

交通・運輸部門の温室効果ガス排出量は、日本国内だけ見ても全体の約2割を占めるほどのインパクトを持ちます。特に自家用車をはじめとする道路部門からの排出量は、過去数年間ほとんど減少していません。この分野の脱炭素を進めていくうえで、個人や各世帯が自動車を所有するライフスタイルから車のシェアリングへかえていくこと、自転車の利用や歩行がしやすいまちづくり、公共交通機関の活用がより求められています。

このような持続可能なモビリティ(移動手段)のあり方を、利便性や安全性、気候配慮といった観点から示したレポート『持続可能なモビリティー推進における課題と提案:グリーンピースのビジョン』を3月に公開しました。また、日本の人口減や高齢化といった事情も考慮した内容の日本語版も作成し、発表しました。

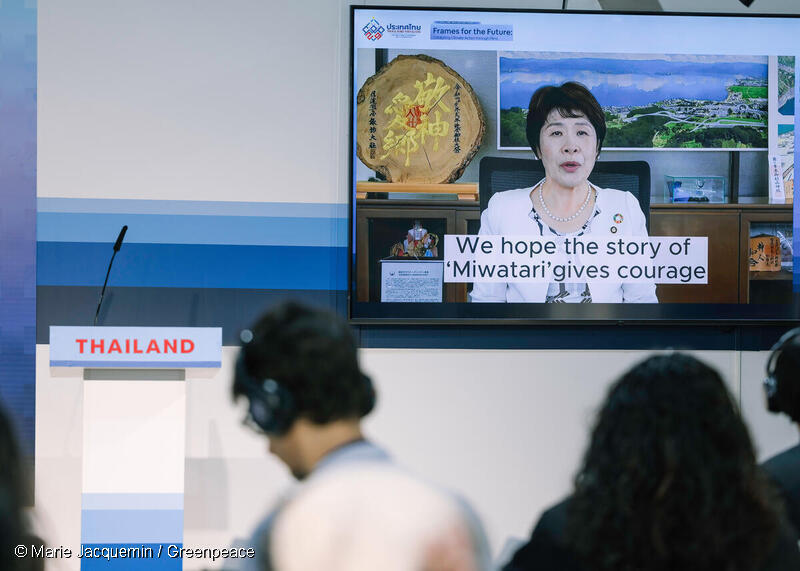

気候変動の影響を映した短編映像が国際映画祭最高賞を受賞! COP29のイベントなどで多くの人の心を打つ映像作品として紹介

グリーンピース・ジャパン製作の映像作品『御渡り/MIWATARI』が、2月にタイの国際映画祭で最優秀賞となるドキュメンタリー部門審査員大賞を見事に射止めました。御神渡りは長野県の諏訪湖でみられる自然現象で、温暖化の影響により発生が激減しています。地元の伝統文化としても根付く御神渡りが失われつつあるさまを映したこの作品は、HELP展での展示作としてクリエイティブユニットHAKUAと2023年に制作。2024年11月には、COP29のサイドイベントでもダイジェスト上映されました。

COPイベント当日は渉外担当スタッフが登壇し作品の意図を伝えたほか、諏訪市長のビデオメッセージも紹介されました。また、撮影地である諏訪市でも上映会とトークイベントを開催。作品に主演した八剱神社宮司や地域の企業代表らが登壇し、発酵食品である日本酒や味噌づくりに気候変動がすでに大きく影響を及ぼしている現状を語りました。

温暖化をアートで感じる「HELP展」 行動の輪を地域で広げる

「HELP展 〜30年後には消えてしまうかもしれない〜」は、グリーンピースとクリエイティブユニットHAKUAが、気候危機を身近に感じてもらえるよう工夫を凝らして企画したアート展です。2023年の東京・青山での初開催で好評を博し、24年8月に滋賀県大津市で、続く10月には青森県弘前市で巡回展を開催しました。

巡回展は東京での作品を展示したほか、地元で活躍する多彩なゲストを招き、温暖化と地域への影響を語り合うトークイベントや、関連企画もあわせて開催。滋賀では高校生とのコラボレーションを行い、青森ではアップルクリエイティブアワードと連携しました。

HELP展は、使い捨て資材をできるだけ使用せず、終了後に展示品などを来場者に譲る「リユースできる展覧会」としても注目を集めました。

高校生とのコラボ企画では、若い世代と気候変動について考えるため、新聞制作の講習会を開きました。滋賀県内の3校から高校新聞部の生徒13人が参加し、グリーンピースのスタッフや、琵琶湖の水環境に詳しい京都大学生態学研究センター長、現役の新聞記者による講義を受けました。受講後は、高校生たちが「琵琶湖と気候変動」をテーマに新聞づくりに挑戦。完成した記事はグリーンピースが全面広告としてまとめ、COP開催期間中に地元新聞へ掲載しました。

さらに高校生たちは、制作した記事を携えて県内の国会議員事務所を訪問。気候変動対策について議員と意見を交わす機会をサポートしました。この活動の様子は、地元紙にも取り上げられました。

担当スタッフからのメッセージ

プロジェクト・マネジャー 高田久代

「HELP展」をきっかけに生まれた機会を活かすため、青森・滋賀・長野と駆け巡り、地元の方々や専門家、クリエイターの方々とたくさんの出会いを頂いた1年でした。気候変動はすでに私達の日常を変え始めています。変化を転機に、転機をチャンスに。今後も人との繋がりからチャンスを作っていきたいと思います。

気候変動/エネルギー担当 鈴木かずえ

市民が主役となって気候変動対策を推し進める「ゼロエミッションを実現する会」を立ち上げて、早4年になります。活動経験がなく、議員に電話1本かけることもおぼつかなかった仲間たちが、いまや各地で自治体の気候対策を進める成果を上げています。コミュニティが成長するなか、市民の活動をさらに支えていくために、伴走できるオーガナイザーも今後育てていきます。

気候変動/エネルギー担当 塩畑真里子

年の瀬も迫って飛び込んできたシリアのアサド政権崩壊のニュース。前職でシリア支援には深く関わっていたので感慨深いものがありました。同国で2011年に始まった危機は、気候変動による降雨量低下により大規模な人口移動が起きていたことから、気候危機に起因するという見方をする人も多いです。シリアの平和と安定を願ってやみません。