【イベント報告】くらしと政治のトークセッション〜気候変動政策編〜を開催

この投稿を読むとわかること

気候変動は、もはや環境問題にとどまりません。猛暑による熱中症の増加や未曾有の豪雨災害、食材の値上がり、米不足など私たちの暮らしそのものに関わる喫緊の問題です。国際動向としては、パリ協定に向けた各国の努力が続けられていますが、米国の離脱など気候変動対策への機運が低下しかねない状況にもあります。

このような状況だからこそ、党派や立場を超えて、議員と市民との間での建設的な議論を行い、対策を考えることが必要です。迫る参議院議員選挙を前に、グリーンピース・ジャパンが呼びかけて立ち上げた「政治家に声を届ける有志の会」は、「くらしと政治のトークセッション〜気候変動政策編〜」を開催。衆参合計で10議席以上を有する7政党から議員をお呼びし、市民の疑問に耳を傾け、気候変動対策について建設的な議論を交わしました。

本記事では、当日テーマ行われた3つのトピックを中心にトークセッションの内容を振り返ります。登壇した議員の方々は、以下の7名です。

公明党: 上田勇

(参議院議員 / 党政調会長代理)

国民民主党: 竹詰仁

(参議院議員 / 党 エネルギー調査会 事務局長)

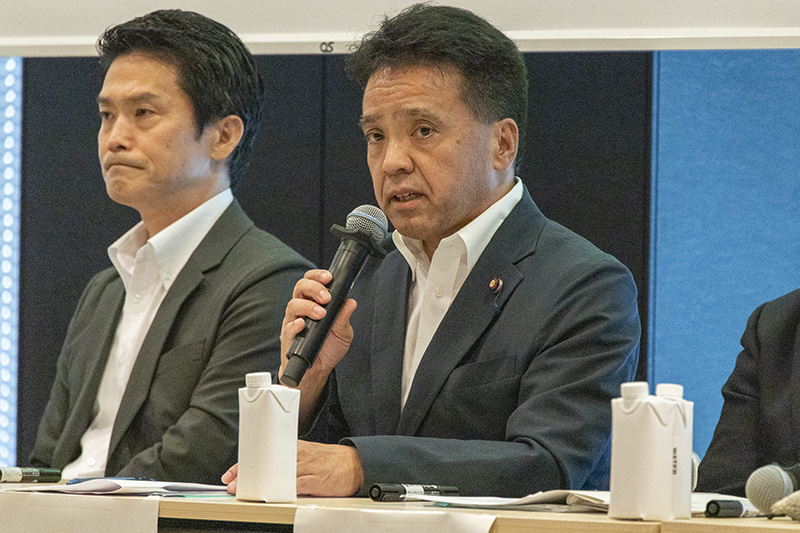

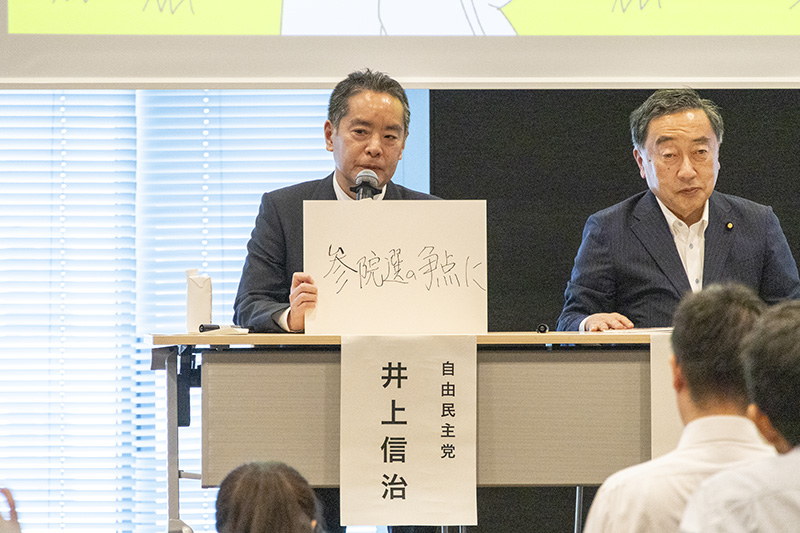

自由民主党: 井上信治

(衆議院議員 / 党環境・温暖化調査会会長)

日本共産党: 岩渕友

(参議院議員)

日本維新の会: 空本誠喜

(衆議院議員 / 党 エネルギー・食料安全保障調査会 幹事長)

立憲民主党: 小川淳也

(衆議院議員 / 党幹事長)

れいわ新選組:櫛渕万里

(衆議院議員 / 党 共同代表)

世論調査が語ること ー約3人に1人が気候変動の投票者ー

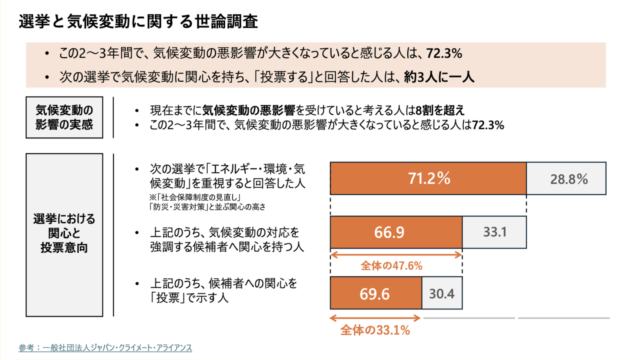

気候変動政策に対して市民はどのように感じているのでしょうか?トークイベントの前に、全国約5000人を対象に実施された世論調査の結果を共有しました。

現在までに気候変動の悪影響を受けていると考える人は8割を超え、さらにこの2、3年間で気候変動の悪影響が大きくなっていると感じる人は、72.3%でした。 そして、次の選挙でエネルギー・環境・気候変動を重視すると回答した人は71.2%、その中でも気候変動への対応を強調する候補者に関心を持つ人は、全体の47.6%でした。さらに、自分の考えに近い気候変動政策を掲げる候補者に投票すると回答した人は、全体の約3人に1人でした。市民の関心の高さが数字にもはっきりと表れています。(調査結果の詳細は、一般社団法人ジャパン・クライメート・アライアンスのホームページをご覧ください。)

ディスカッション1「期待している気候変動政策」は?

気候変動政策は多岐にわたりますが、「何がどう変わるのか市民には分かりにくい」という声もあります。一方で、「住宅断熱」や「地域の再エネ導入」など、市民がすぐ体感できる政策もあります。各党が力を入れている政策の中で、「これは暮らしを良くしてくれる」と市民が実感できるような取り組みは何でしょうか。本記事では、各党が答えた要点をまとめてレポートします。

※以下発言順に並べています

<立憲民主党・小川議員>

・2050年までに再生可能エネルギー100%と、関連分野での250万人の雇用創出を目指す。

・徹底した断熱住宅、最終的にはゼロエミッションの住宅整備。

・農業と発電を両立する「ソーラーシェアリング」を推進。そのための農地法改正も視野に。

・固定価格買取制度(FIT)を評価しつつ、課題を乗り越える新たな取り組みが必要。

<日本維新の会・空本議員>

・日本の気候風土に合った建築や、道路の保水性向上、壁面緑化といったヒートアイランド対策。

・自治体レベルの発電システム整備や省エネ化による人工排熱の抑制。

<自由民主党・井上議員>

・壁や窓にも設置可能な「ペロブスカイト太陽電池」のような、日本の科学技術イノベーションを強力に推進。

・国のGX(グリーン・トランスフォーメーション)関連予算を呼び水に、民間の研究開発や投資を引き出す。

<れいわ新選組・櫛渕議員>

・脱原発グリーンニューディールを掲げ、2050年までにエネルギー消費6割削減と自然エネルギー100%社会、温室効果ガス排出0を目指す。

・住宅の断熱化を進め、燃料貧困対策と地域経済活性化を目指す。

・気候変動の適応策、災害から命を守るためにも、防災インフラの拡充を国主導で進める。

<国民民主党・竹詰議員>

・省エネ家電や電気自動車への切り替え、住宅の断熱化などを推進。ただし、個人の負担が大きいため、国や自治体の補助を積極的に活用すべきだと強調。

<日本共産党・岩渕議員>

・都市の住宅で断熱や省エネのまちづくり推進。そのための補助・減税を強化。

・地域資源を生かした再エネの導入を推進。

<公明党・上田議員>

・再エネ推進、建物の断熱化など、あらゆる分野で「できることは全てやる」姿勢。

・2019年に推進した食品ロス削減推進法の実績を強調。廃棄物削減のような身近な取り組みも重要。

また、ディスカッション毎に市民から寄せられた疑問を議員に届け、挙手制で回答していただきました。「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)での国際合意(2030年までに世界の再エネ3倍、省エネ2倍)に、日本として具体的にどのように貢献しますか?」という質問に対する各党の回答は次のようなものでした。

- 自民党:日本のCO2排出量が3%であることから、アジアの脱炭素化を日本が支援する「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想(自民・井上議員)

- 維新の会:日本の技術による温室効果ガス抑制(維新・空本議員)

- れいわ新選組:日本の温度上昇率が世界で一番高いことから、再エネと省エネに最大限の投資を行う脱原発ニューディールを強調(れいわ・櫛渕議員)

ディスカッション2「国民負担と気候変動政策」のバランスについてどう考える?

現在の厳しい経済情勢の中では減税を求める声も多く聞かれますが、長期的に見ると気候変動対策の遅れは、災害の甚大化や食糧不足などさまざま形となって「対策しないコスト」を将来世代に押し付けることになりかねません。「対策しないコスト」を回避し、目先の経済支援と長期的な気候対策のバランスを取るために、どのような政治的リーダーシップが必要でしょうか。

<日本共産党・岩渕議員>

・「対策しないことのコスト」を問題視し、政治の決断を強く求める。

・2035年までに温室効果ガスの排出を75-80%の削減目標を掲げ、省エネと再エネの導入を促進。

・化石燃料の輸入の減量、投資の増加により経済活性化に繋げ、環境・暮らし・経済にプラスをもたらす気候危機対策を重要視。

<れいわ新選組・櫛渕議員>

・消費税の廃止と一律10万円給付により、経済成長をはかり気候変動政策の財源を確保。

・原発の廃止と政府による買い上げ・廃炉を進め、省エネと再エネのグリーン対策。

<日本維新の会・空本議員>

・電気やガソリンなど生活必需品に関する減税、嗜好品に対する増税による両立で、経済活性化を後押しするような、新しい取り組みを提案

・日本の基盤ともなる製造業を支えるためにも、電気料金や燃料費の削減、ガソリン暫定税率の廃止することにより、物流コストを削減。

<公明党・上田議員>

・気候変動対策と経済は、長期的にみると相反しないと強調。

・GX投資を通じた新たな技術の開発による国際情勢の安定化も期待できる。中長期的な視点で見れば、環境政策は経済成長や国民生活にプラスになると考える。

<国民民主党・竹詰議員>

・石油石炭等の資源が取れないなどの地理的・産業的特性を、技術技能と創意工夫によって乗り越え、成長を追求するべき。・AIのデータセンター等、莫大なエネルギーはこれからも必要となるため、現実的な政策が求められる。

<自由民主党・井上議員>

・中長期的にみて、きちんと対策をすれば環境と経済は両立する。

・「アメとムチ」として、正しい取り組みへの支援策と同時にカーボンプライシングや排出量取引制度を導入。

<立憲民主党・小川議員>

・気候変動問題は、コスト負担者と原因者が異なる「市場の失敗」の典型例であり、政治がコストを内部化(炭素税など)する役割を担うべきだと主張。

・単にガソリンの暫定税率を廃止・低減するのではなく、電気自動車の推進や蓄電池の普及等のためにガソリン税率を下げることを進めていくべき。

ディスカッション2の最後には、「新技術は、将来に向けた重要な取り組みである一方で、現在の気候変動対策を先延ばしにしているという指摘もあります。 技術の可能性に依存するだけでなく、今すぐに求められる政策的対応について教えてください」という市民からの質問が投げかけられました。

この質問に対し、立憲・小川議員は、省エネと再エネの推進により国産の再エネを中心としたエネルギーシフトを提示。また、公明・上田議員は、断熱化や再エネの推進と同時進行で新技術の開発が必要であるとし、そうした新技術による地熱やバイオマス発電のさらなる活用の可能性を述べました。

ディスカッション3『気候変動政策の「決め方」』について

最後のテーマは、政策決定プロセスについてです。昨年からのNDC(国が決定する貢献)の議論など、気候変動に関する国の重要政策の決定プロセスにおいて、一部の業界団体の意向が強く反映される一方で、市民や多様な専門家の声が十分に届いていない、国会での気候変動関連の審議も十分でないとの指摘があります。政策の透明性と公正性を高め、より多様な意見を実質的に反映させる必要性に対する考えと、そのための具体的な改善策、あるいは新しい仕組みについてお聞きしました。

<国民民主党・竹詰議員>

・自身の労働組合での経験から、ボトムアップの重要性を強調。

・国会議員は必ずしも気候変動の専門家集団ではないことを率直に認め、専門家や市民の声をしっかり受け止め、透明性の高い双方向のコミュニケーションの機会を増やすことが必要。

<日本共産党・岩渕議員>

・NDCの議論では、若者から「自分たちの声が届かない。経団連に入るしかないのか」という声が上がるほど、市民の声が反映されていない現状を問題視。

・解決策として、イギリスやドイツのように、政府から独立して科学的知見を提言する独立した専門機関の設置を検討すべきだと主張。

・自治体レベルで広がる「気候市民会議」を国レベルでも進めるべきだと提案。

<公明党・上田議員>

・「市民の声が十分に届いていない」との指摘に対し、「大変残念であり、反省しなければならない」と率直に受け止める。

・NGOや若者など、多様なステークホルダーの意見を聞くことが重要だとし、昨年の自公連立政権合意に「気温上昇を1.5度に抑える」という目標を盛り込んだのは、そうした声を聞いた成果の一例。

<立憲民主党・小川議員>

・業界団体の影響や低い投票率など「代議制の限界」が見えていると指摘。

・解決策として、フランスの事例を参考に、無作為抽出の市民による「抽選制の国民会議」の設置を提案。

・若者の人口・投票率が低い現状を踏まえ、将来世代の視点を政策に反映させるための「未来世代委員会」の創設と「未来世代法」の制定を公約に掲げる。

<日本維新の会・空本議員>

・市民の声が届いていないとの指摘に反省の意を示す。

・一方で、衆議院の環境委員会や経済産業委員会などでも、再生可能エネルギー導入拡大に関する質疑を活発に行っており、また再エネの大規模導入のための蓄電池等の製造のサプライチェーンを日本に取り戻すことなどを武藤経産大臣に申し入れを行った。

<自由民主党・井上議員>

・多様な意見を聞くべきとの考えを示し、石破総理が社会保障分野で設立を表明した「国民会議」のような仕組みを、気候変動分野で作るべきだと提案。

・参議院選挙の大きな争点とするためにも、政治の側と国民の側のどちらもが意識を持つことで、政策を前に進めることができると強調した。

・党の調査会長として、専門家や若者団体のヒアリングを行っているが、参加する議員が少ないことを課題として挙げ、議員自身の関心を高める必要性を訴えた。

<れいわ新選組・櫛渕議員>

・エネルギー基本計画を審議する国の審議会は、CO2排出産業や電力・ガス業界など大企業の代弁者、さらに40代以上・男性に委員が偏っていると厳しく批判。

・若者やNGO、市民社会からの委員を増やすことを強く要求。

・パブリックコメントのアリバイ的扱いや等閑視は、行政手続法違反の疑いすらあると問題視。

また、このテーマに対しては「党内で気候変動対策のためにエキスパートを呼んで行う勉強会を、年に何回ほど行っていますか?」「若者を含めたの声をどのように聞き、党内政策に取り入れるのか?」という市民からの質問が寄せられました。

- 党内の学生部からの政策提言を促すこと(国民・竹詰議員)

- 環境団体や若者・市民との意見交換やリサーチの必要性(共産・岩渕議員)

- 院内集会や勉強会への定期的な参加と現地視察(れいわ・櫛渕議員)

- 年10回の環境温暖化対策調査会やヒアリング等の実施報告と参加人数の少なさに対する反省(自民・井上議員)

- 党の環境部門で活発な議論の実施や若者団体からのヒアリングを実施(立憲・小川議員)

- 毎週の食料とエネルギーに関する勉強会や現地視察を実施(維新・空本議員)

各党から上記のような回答があり、意欲的な姿勢が示されました。

各党の気候変動対策に対する意気込み

イベントの締めくくりとして、各党が気候変動対策に関する意気込みを語りました。

<れいわ新選組・櫛渕議員> 『高温災害』議論はもう尽くした!今すぐ対策!本気で確実に行動する!!!

・気候変動は未来の問題ではなく、今そこにある災害だとし、待ったなしの行動を訴える。

<日本共産党・岩渕議員> 政治が”本気”の気候危機対策を!みなさんと進めます!!

・「決定的なのは政治の決断」と述べ、CO2排出削減の目標や石炭火力発電の廃止期限を決めていく必要性を訴える。

<国民民主党・竹詰議員> 偏らない・現実的な政策我慢よりも変化

・CO2削減のために便利な生活を諦めるのではなく、賢い使い方や選択肢の「変化」を促すべきだと主張。

<日本維新の会・空本議員> 日本の高度な技術を全世界に展開→国際貢献

・日本の高度な技術力を全世界に展開し、温室効果ガス削減に国際的貢献。

<立憲民主党・小川議員> Hotな取組、Coolな地球

・地球が「温暖化」ではなく「灼熱化」しているという危機感のもと、即時行動を訴えた。

<公明党・上田議員> エビデンス・ベース 協調と責任

・科学的根拠に基づいた冷静な分析と政策決定の重要性を強調。

<自由民主党・井上議員> 参議院選挙の争点に

・国民の関心を高め、選挙を通じて気候変動対策を前進させるべきだと訴えた。

まとめ

本イベントでは、「待ったなし」の切迫した危機感のもと、各党の具体的な政策と姿勢が示され、気候変動が共通の課題であることを改めて確認することができました。参加者の方々からも、「参院選の前に気候変動という重要なテーマについて各党からの意見を聞くことができて、とてもいい時間だった」、「街頭演説ではなかなか聞くことができない気候変動について聞くことができて良かった」等の声が寄せられました。

また、冒頭の世論調査でも明らかになったように、気候変動政策に関心を寄せる有権者は多くいます。今回のトークセッションでは、市民の疑念や質問を提示することで、気候変動対策の推進が一部の環境団体の主張ではなく、幅広い世代・立場の人々が希求する「市民の総意」であることが可視化されました。気候変動対策を、来る参議院議員選挙の重要な争点として位置づけ、市民ひとりひとりが各党候補者の訴えを評価し投票に行くことが、気候変動政策を一歩進めることに繋がります。

グリーンピース・ジャパンは独立した立場からこのような場をつくることで、対話を促しシステムチェンジを促進する役割を果たしています。より大きな社会変革のために、これからも私たちはさらなる行動を起こしていきます。

グリーンピースは創設当初から半世紀以上にわたり企業や政府の資金に頼らない財政的独立性を大切にしてきました。市民の皆様からのご寄付だけで成り立っている団体だからこそできるこうした活動を、皆様からのあたたかいご寄付を通じて応援いただけますと幸いです。