エネルギーとクリーン電力への転換は私たちの手で

こんにちは。エネルギー担当の石川です。

グリーンピース・エナジー社(GPエナジー)訪問記も残すところあとわずか。だんだんとGPエナジーファンが増えていればとっても嬉しいです!

今日は、GPエナジーが2年に1度開催している市民参加型の「エナジーコングレス(エネルギー会議)」のご報告です。

エナジーコングレスは、GPエナジーの顧客や組合員だけでなく誰でも参加できます。今年は約150人がベルリンにあつまり、ヴィーガン(動物性食品を一切使わない)ランチを堪能しながらこれから目指す持続可能な社会について考える、1日がかりの大イベントとなりました。

全国にいる顧客や組合員が参加しやすいように、開催地は毎回変えているそうです。 (c) Christine Lutz / Greenpeace Energy

1週間で100万人の「気候難民」

イベントは、ベルリン技術経済専科大学のフォルカー・クアッシュニング教授による気候変動に関する衝撃的な話から始まりました。

エナジーコングレスの冒頭に登壇したベルリン技術経済専科大学のフォルカー・クアッシュニング教授。ジョークを交えつつも深刻な気候変動問題について分かりやすく話をしてくれました。 (c) Christine Lutz / Greenpeace Energy

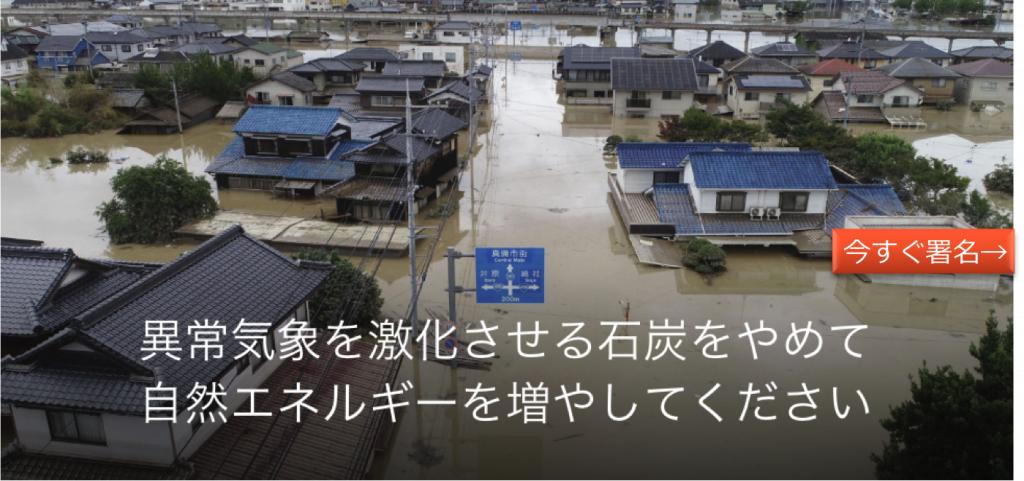

日本でも、西日本の豪雨災害や全国的猛暑によって、気候変動がすでに暮らしに大きな被害をもたらし始めた実感を持っている方は多いのではないでしょうか。災害によって避難生活を余儀なくされている方々もいまだに多くいらっしゃいます。

自然エネルギー転換が目指すのは、発電の方法を化石燃料から風力や太陽光に変えることだけではありません。暖房に使われるガスや、交通機関に使われるガソリンなどの燃料も、自然エネルギーに置き換えることを目指しています。そのため、今後は電気による暖房や電気自動車(EV)が増えていき、それにともない電力消費量が増えることが予想されています。ただし、クアッシュニング教授は、すべてを自然エネルギーに転換するのではなく、エネルギーの消費量を少なくする省エネを進めることが重要だと、強調していました。

環境は1人1人の行動で守ることができる

自然エネルギーが進んでいるドイツですが、そのドイツですらパリ協定で努力目標とされた1.5度目標を達成するためのCO2削減計画は十分ではありません。しかし、教授がスマートフォンの技術が急速に発展したことを例にとり、技術の進歩が1.5度目標達成を可能にする、と信じるマインドセットの重要性を説いているのは私にとって新しい視点でした。

最後に、エネルギー分野だけでなく、肉食を減らすことなどに言及し、

と語り、私たち個人の環境影響に気づき、行動することが、深刻化する気候変動に対してできることの1つであるというメッセージを受け取りました。

その後は、参加者とスタッフを交えたエネルギーや持続可能性にまつわる様々なワークショップの時間。私は「グリーンピース・エナジーと持続可能性」ワークショップに参加しました。その様子は後日のブログでご紹介します。

参加者全員の集合写真 (c) Christine Lutz / Greenpeace Energy

イベント参加者にはオーガニックコットンのオリジナルトートバッグや、ミツバチが好きな植物の種、ボールペンなどが配布され、GPエナジーグッズ一色となりました。(c) Christine Lutz / Greenpeace Energy

待ちかねたランチはもちろんヴィーガン! 色鮮やかなサラダ、本格的なカレーなどおいしい料理が提供され、食後のデザートもヴィーガンでした。肉はもちろん、魚介類やはちみつなどの動物性食品を一切使わないヴィーガン料理でも、味などに違和感はまったくありませんでした。ランチの後には、演劇パフォーマンス(最後にはみんなでダンス!)も交えた楽しいセッションも用意されていましたよ。

提供されたヴィーガンサラダとヴィーガンデザート (c) Christine Lutz / Greenpeace Energy

午後のワークショップは、GPエナジーがどう政治に働きかけをしているかについてのワークショップに参加しましたが、他にも「市民エネルギー」や「ウィンドガス*3がなぜ成功したか」など、そのテーマは多岐にわたっていました。

イベントの目玉とも言えた最後のトークセッションは、GPエナジーと原発や石炭発電部門を抱える大手電力会社、ヴァッテンフォール社との対談でした。GPエナジーからは政治・広報担当のクリストフ・ラッシュ氏、ヴァッテンフォールからは、ドイツ支部の政策担当部長をしているアンドレアス・ヴェッター氏が登壇しました。

左:GPエナジー 政治・広報担当のクリストフ・ラッシュ氏

右:ヴァッテンフォール・ドイツ 政策担当のアンドレアス・ヴェッター氏

(c) Christine Lutz / Greenpeace Energy

ヴァッテンフォール社はスウェーデンの国営企業ですが、石炭火力発電所や原発をドイツ国内に所有しています(収益の半分はドイツからあるそうです)。当然、質問は「なぜいまだに原発事業や石炭事業をしているのか?」「原発で事故が起きたら国境を超えて被害が出る。国(スウェーデン)からの建設許可があれば何をしてもいいのか?」など、厳しい意見が多く、緊張感のある時間となりました。

参加者としてヴァッテンフォールのヴェッター氏に質問をするGPエナジー共同経営責任者のゼンケ氏。いまだにスウェーデンで原発を維持していることに対し、企業としての社会的責任、倫理観を問いただしていました。 (c) Christine Lutz / Greenpeace Energy

印象的だったのは、電力事業だけでも350万人の顧客を抱える大企業ヴァッテンフォールとの公開対談をできるGPエナジーの影響力、そして原発や石炭による環境問題に対して、真剣な眼差しで質問を投げかける市民の姿でした。原発の話をするときには、「チェルノブイリ」や「フクシマ」の事故について語られるなど、二度と原発事故を起こしたくないという強い思いが伝わってきました。それと同時に、終わりの見えない原発事故を経験している方々を思い胸が痛くなりました。

1人1人の署名が日本最大級の石炭による電力発電所の新設をとめる

気候変動の影響にも、原発事故にも国境はありません。

あなたは日本で着々と進められている石炭火力発電所の新規建設計画、ご存知ですか? その数、35基。そのうち、日本最大級の石炭発電所が、千葉県の袖ヶ浦市に計画されています。いま、地元や全国の人々からの不安の声を受けて、事業者の1社が計画からの撤退を検討し始めています。

署名に参加して、あなたの力を貸してください。私たちにはできることが残されています!

*1: UNHCRでは、難民の定義を「戦争や迫害から逃れ、国境を越えた人々のことを指す」としています。気候変動によって避難せざるを得ない人々は必ずしも国境を越えるわけではなく、国内避難民も含まれるため「『気候変動という文脈において避難している人々』と呼んだ方が望ましい」と位置付けています。https://www.japanforunhcr.org/archives/11279

*2: UNHCRによれば、2008年以降、自然災害によって移住を余儀なくされた人々は平均で2,250万人。http://www.unhcr.org/environment-disasters-and-climate-change.html?query=climate%20change

*3: GPエナジーのウィンドガスとは、風力発電の電気を無駄にしないために、余った電気で水を電気分解し、水素を発生させ、一定量を天然ガスに混ぜて顧客にガス供給する仕組みのことです。詳しくはこちら。