2019年最新放射線調査:帰還困難区域を除染するということ

この投稿を読むとわかること

<写真 福島県浪江町で作業中の労働者>

グリーンピースの最新の調査で、放射性物質の除染作業などがおこなわれていた「帰還困難区域」の放射線が非常に高く、除染作業員の健康と人権がまもられていないことが明らかになりました(注1)。

「帰還困難区域」でも、国に「復興拠点」として認定された場所は、数年後の避難指示解除を目指して、除染などがおこなわれています。

グリーンピースが調査をしていたときも、側道沿いの草や木をはらい、集める「草刈り作業」や、表土やアスファルトの表面を削り、集める「除染作業」がおこなわれていました。

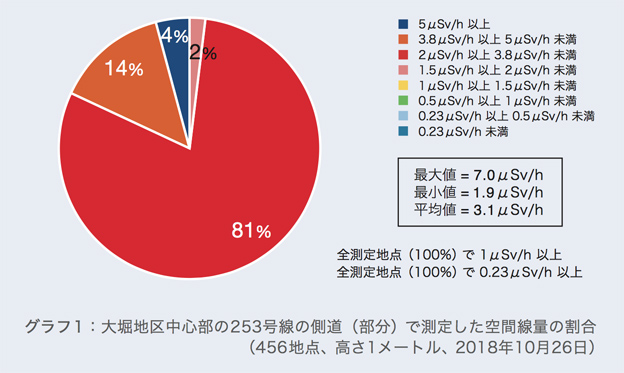

今回の調査では、調査地域をゾーン分けしてその中を数百カ所測って平均値を出す「歩行サーベイ」を行い、そのゾーンの「平均像」をあぶり出しました。

<写真 福島県浪江町で作業中の労働者>

グリーンピースの最新の調査で、放射性物質の除染作業などがおこなわれていた「帰還困難区域」の放射線が非常に高く、除染作業員の健康と人権がまもられていないことが明らかになりました(注1)。

「帰還困難区域」でも、国に「復興拠点」として認定された場所は、数年後の避難指示解除を目指して、除染などがおこなわれています。

グリーンピースが調査をしていたときも、側道沿いの草や木をはらい、集める「草刈り作業」や、表土やアスファルトの表面を削り、集める「除染作業」がおこなわれていました。

今回の調査では、調査地域をゾーン分けしてその中を数百カ所測って平均値を出す「歩行サーベイ」を行い、そのゾーンの「平均像」をあぶり出しました。

©︎ Greenpeace

©︎ Greenpeace

平均値は事故前の77.5倍

福島県浪江町の大堀地区で、労働者が作業をしていた「その場所」456地点で放射線を計測したところ、平均値は、毎時3.1マイクロシーベルト(注2)、最大値は毎時7マイクロシーベルトでした(それぞれ地表から1メートルの高さ: 表1参照)。 毎時3.1マイクロシーベルトは「その場所」に一日8時間、3日も働けば胸部レントゲンを受けるに相当する放射線線量です。また、平均値の毎時3.1マイクロシーベルトは事故前の放射線量(0.04マイクロシーベルト)の77.5倍です。 実際に除染をしている方々は、 3日ごとにレントゲンを受けるほどのリスクは説明されているのでしょうか? <写真:2014年に浪江町で除染作業をしていた池田さん ©︎ Greenpeace >

<写真:2014年に浪江町で除染作業をしていた池田さん ©︎ Greenpeace >

「線量は知らされませんでした」元除染作業員 池田実さん

2014年に浪江町で除染作業をされていた池田実さんにお話を伺いました。 「その場の線量は知らされませんでした。簡易な線量計をつけますが、線量計では、その場の放射線レベルはわかりません。現場監督から教えてもらうこともありませんでした。それに、具体的にどう防護するかという細かい話はありませんでした」 作業前に受ける放射線防護のための「教育」も、3、4時間で、放射線のことよりも、仕事内容の説明が主だったそうです。さらに、支給されるのはサージカルマスクとゴムの手袋とヘルメットだけ。私服で作業し、靴も自分のものだったそうです。 <大堀で調査するグリーンピースのレイ・レイと労働者>

私たちが大堀地区で調査をしていたとき、近くで作業されていた方々が測定機の数字を見て驚きました。そこで働く方々は、池田さんが言っていたように、その場所の線量をご存知なかったのです。

草刈りも除染も、しゃがんで地表近くでの作業があります。 周辺の平均的な放射線レベルが高い上に、局所的に非常に線量の高いホットスポットもありました。

2018年10月23日、労働者が作業していた大堀地区の道路や道路沿いの脇道で地表から1メートルで毎時12マイクロシーベルト、50センチメートルで毎時19マイクロシーベルト、10センチメートルの高さで毎時64.9マイクロシーベルトの地点がありました。64.9マイクロシーベルトは胸部レントゲンの60マイクロシーベルトを超える線量です。

池田さんは、「危険な作業はやめさせるように、また、ちゃんとした保障をするように、と訴えたい」とおっしゃっています。

<大堀で調査するグリーンピースのレイ・レイと労働者>

私たちが大堀地区で調査をしていたとき、近くで作業されていた方々が測定機の数字を見て驚きました。そこで働く方々は、池田さんが言っていたように、その場所の線量をご存知なかったのです。

草刈りも除染も、しゃがんで地表近くでの作業があります。 周辺の平均的な放射線レベルが高い上に、局所的に非常に線量の高いホットスポットもありました。

2018年10月23日、労働者が作業していた大堀地区の道路や道路沿いの脇道で地表から1メートルで毎時12マイクロシーベルト、50センチメートルで毎時19マイクロシーベルト、10センチメートルの高さで毎時64.9マイクロシーベルトの地点がありました。64.9マイクロシーベルトは胸部レントゲンの60マイクロシーベルトを超える線量です。

池田さんは、「危険な作業はやめさせるように、また、ちゃんとした保障をするように、と訴えたい」とおっしゃっています。

<国連総会で発言する特別報告者のバスクト・トゥンジャクさん UNwebより>

<国連総会で発言する特別報告者のバスクト・トゥンジャクさん UNwebより>

国連からの声

こうした実態を、国連人権理事会が任命した特別報告者が憂慮しています。 有害廃棄物をめぐる人権状況を担当している特別報告者のバスクト・トゥンジャクさんは2018年6月、除染作業員についての情報を提供するよう日本政府に要請をしました(注3)。 被ばくリスクの軽減措置、適正な雇用プロセス、訓練の実施、下請け業者による人権侵害防止策について、日本政府に問い合わせをしたのです。 日本政府はこれに対し、- 被ばく管理のための規則がある。

- 業者に法令遵守を求めている。

署名する >

注1 グリーンピース・ジャパン『原発事故の最前線 :労働者と子どもへのリスクと人権侵害 福島県浪江町と飯舘村における放射線調査』2019年3月

グリーンピースは、2018年10月11日から10月28日、飯舘村、浪江町の避難指示が解除された地域、および浪江町の帰還困難区域で放射線調査を行い、民家や森、除染などの作業がおこなわれていた地点などを測定しました。

注2 マイクロシーベルトは放射線の単位で、一般人の被ばく限度は1年間に1ミリシーベルト(=1000マイクロシーベルト)。これを政府が毎時に換算して、除染の目安としたのが0.23マイクロシーベルトです。

注3 グリーンピース・ジャパン ブリーフィング・ペーパー「国連人権理事会、国連特別報告者、子どもの権利委員会からの東電福島原発事故関連勧告」参照

署名する >

注1 グリーンピース・ジャパン『原発事故の最前線 :労働者と子どもへのリスクと人権侵害 福島県浪江町と飯舘村における放射線調査』2019年3月

グリーンピースは、2018年10月11日から10月28日、飯舘村、浪江町の避難指示が解除された地域、および浪江町の帰還困難区域で放射線調査を行い、民家や森、除染などの作業がおこなわれていた地点などを測定しました。

注2 マイクロシーベルトは放射線の単位で、一般人の被ばく限度は1年間に1ミリシーベルト(=1000マイクロシーベルト)。これを政府が毎時に換算して、除染の目安としたのが0.23マイクロシーベルトです。

注3 グリーンピース・ジャパン ブリーフィング・ペーパー「国連人権理事会、国連特別報告者、子どもの権利委員会からの東電福島原発事故関連勧告」参照