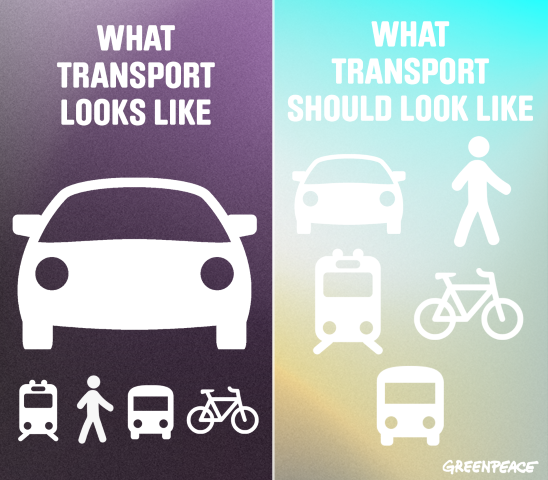

我們需要的……不只電動車,而是少啲車

自從汽車上百年前如流水溢出生產線,我們對它的情意結便不斷加深──在英國、法國、意大利及德國等地,平均每10人就擁有5輛汽車,美國、澳洲及紐西蘭等國家更不止此數。

不過,汽車佔據生活中心整整一世紀後,我們開始見證交通模式轉移的浪潮。若趨勢持續,汽車對全球交通運輸的壟斷或戛然而止。

文章目錄

汽車的隱藏代價

隨着電動車的市場價格勢於未來10年持續下跌,很多車廠均已承認,未來是屬於電動車的。但這就足夠嗎?何不首先自問:我們真的需要這麼多汽車?

如果世上有魔法棒,能讓我們輕輕一揮,便將所有燃油車輛變成電動車,屆時有毒物質排放量下降,相信全球民眾也會鬆一口氣(首先要……電力來自可再生能源)。

但它無法解決,汽車主導交通系統釀成的各種資源浪費。

單計2016年,全球已有超過7,200萬輛汽車「新車落地」。年復年的流水作業,大量消耗鋼、鋁、銅、玻璃、橡膠及其他原材料。

這是一筆龐大的環境開支,尤其大部份汽車均有95%時間處於閒置狀態。

泊車同樣佔用大量土地,例如美國洛杉磯共有518平方公里土地用作停車場,佔該區總面積14%。

民眾心態改變中

儘管改變迢長路遠,但城市規劃師及政治領袖已逐漸醒覺,明白只要提供安全及可負擔的汽車替代方案,我們從此以不同方式穿梭城市。

因「養車」毫不化算,愈來愈多年輕人寧可選擇單車、巴士或鐵路;

若你想走在德國柏林的潮流尖端,乘搭公共交通工具才是王道;

若你到訪擁有悠久「單車友善」歷史的丹麥哥本哈根,便可與當地62%喜以單車代步的市民一同「破風」;

若你相隔10年再次來到法國里昂,全市汽車數量前後足足減少20%,而隨着出租單車網絡愈趨完善,預計汽車數目將進一步下降20%;

若你身處英國倫敦,別忘了馳騁於大受歡迎的「單車超級公路」(cycle super-highways)道路系統,連汽車所佔的行車架次也比1990年減少25%。

「無車日」在全球各大城市亦陸續普及,讓公眾體會低噪音、不擠塞、少污染的滋味,其中哥倫比亞波哥大既是率先舉辦「無車日」的城市之一,現時規模更擴展為「無車周」。

我們的願景

儘管電動車的冒起值得慶賀,但要建立可持續的交通運輸系統,目標遠不止針對燃油車輛。

一切關乎增設更多單車徑,加上各種配套及支援,推動民眾以單車為代步首選。

一切關乎設計迎合不同交通工具需要的道路,包括單車、電動滑板車甚至「流動工作單車」cargo bike,而非單以汽車使用者角度出發。

一切關乎推動公共運輸系統採用可再生能源,並以合理車資為公眾提供便利。

一切關乎您我每一個人──市民、政府、商界共同努力,讓可持續的交通運輸系統成真。

適逢世界經濟論壇早前於瑞士達沃斯舉行,綠色和平發表《呼吸的自由:城市交通再思考》報告(英文版),闡述我們對未來交通運輸的願景。