グリーンピース・ジャパンは、地球規模で起きる環境問題の解決に向けて、世界55の国と地域にあるオフィスと連携する日本支部として、活動を続けている国際環境NGOです。

「地球に良いこと」が当たり前のように実践されていく社会を実現するため、グリーンピース・ジャパンは“行動するNGO”として、気候変動への科学的根拠に基づく対策と日本の持続可能な未来を構築することに取り組んでいます。

気候変動私たちの暮らしを襲う気候危機。

私たちの力で、まだ回避できます。

気候変動は私たちの暮らしをどう変える?

気候変動は、現在すでに私たちの生活に大きな影響を与えており、このままではその被害がますます深刻化することがわかっています。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の特別報告書では、現在のペースで気温上昇が続けば、2030年には産業革命以前と比べて平均気温が1.5℃を超えて上昇することが予測されています。

平均気温上昇による影響

2℃以上平均気温が上昇すると、熱波による被害に見舞われる人口が約4億2,000万人増加すると予測されている。世界的に35℃以上の猛暑日の頻度が増える。

海水温上昇による影響

海面水温が高くなると、大気に含まれる水蒸気量が増えるため、勢力の強い台風が増加する。1℃の気温上昇により、降雨量も増加する傾向がある。

生態系への影響

1.5℃の平均気温の上昇でサンゴ礁の70〜90%が死滅し、2℃では99%が死滅する予測がある。魚介類の漁獲量が減少し、食生活に悪影響を及ぼす可能性が高い。海氷の減少により北極圏の生態系にも悪影響が及ぶ。

日本にも拡大する、気候変動の被害

近年は日本でも異常気象による被害が相次いでいます。2010年以降、日本では大雪、夏の異常高温、豪雨などの異常気象による災害が続発しています。ここ40年程度の間に、東京に接近する台風は約1.5倍に増加、2020年に九州を中心に襲った豪雨のように、深刻な被害をもたらす局地的豪雨が全国的に約2倍に増えています。2023年の夏は過去120年間の観測史上最も暑かったことがわかっています。

気候変動の原因は温室効果ガスの排出

気候変動の定義

気候変動とは、地球の気候が変化する現象を指しますが、現在地球は温暖化しており、 この変化を起こしているのは人間が排出する二酸化炭素などの温室効果ガスです。温室効果ガスは、その大部分が化石燃料の燃焼に起因していますが、その他にも森林や海洋の開発、工業型畜産などでも排出されます。

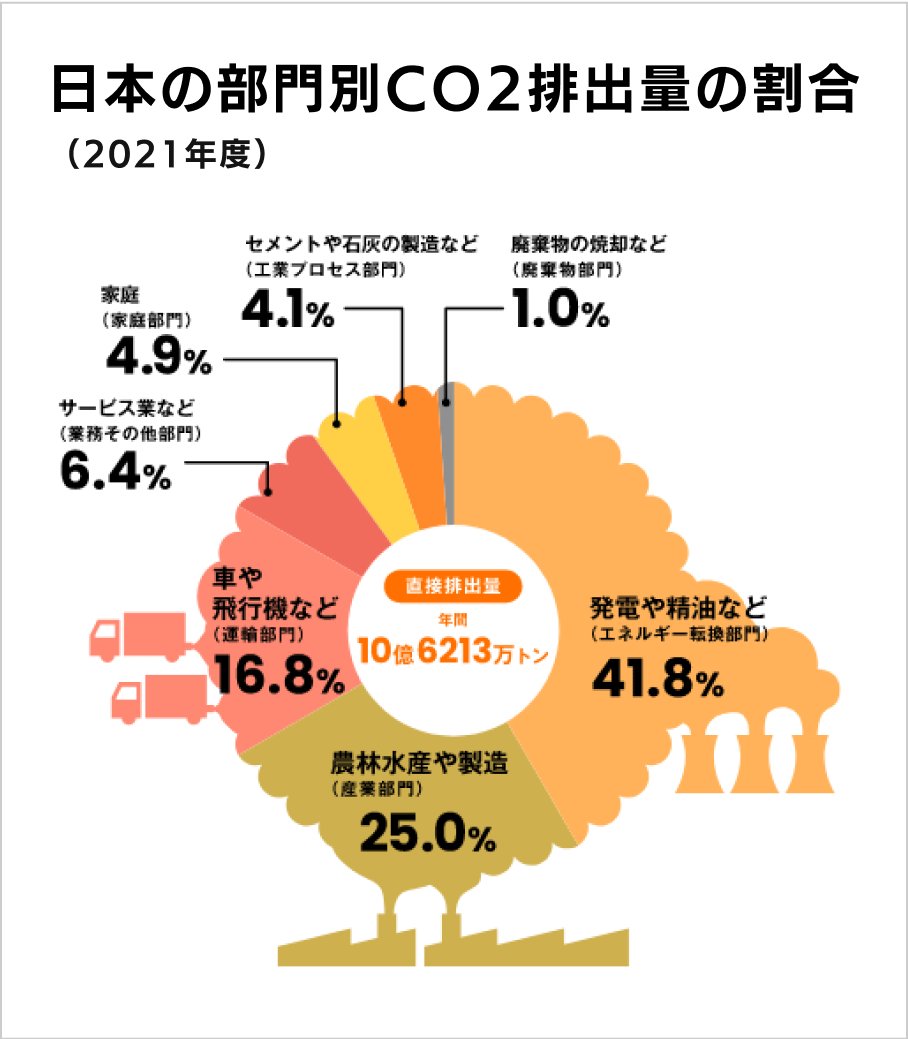

日本のCO2排出とその影響

日本は2020年において、中国、アメリカ、インド、ロシアに次いで5番目に多く二酸化炭素(CO2)を排出しています。その総量は世界全体のCO2排出量の約3%を占めています。日本のCO2直接排出の主な要因は発電であり、発電およびエネルギー起源のCO2排出は総排出量の41.8%を占めています(2021年度)。

気候変動を止めるために自然エネルギー100%の社会へ

気候変動を止めるための具体的な目標

-

目標1

2030年までにCO2排出量を半減させる

-

目標2

2030年までに石炭火力発電を段階的に廃止する

-

目標3

2050年までに自然エネルギー100%の脱炭素社会を実現する

私たちが今すぐできること

自然エネルギーの電力に切り替え

使い捨てのごみを減らし、リユースを当たり前に

食生活を菜食中心に見直す

自分の選挙区の政治家に行動を求める

グリーンピース・ジャパンの活動に参加する

「ゼロエミッションを実現する会」の活動に参加する

グリーンピース・ジャパンのアクション

グリーンピース・ジャパンの気候変動キャンペーン

Driving Change

日本の自動車会社に対し、パリ協定で合意された国際目標と整合性のとれた事業展開、化石燃料を使用する車両の製造・販売の停止、サプライチェインの脱炭素を求めるほか、公共交通を中心に据えた持続可能なモビリティの実現を目指して活動しています。