レンタルリユースシステムとは?使い捨てプラスチックからの脱却と解決策

この投稿を読むとわかること

グリーンピースは、社会変革を起こしていくために、コミュニティや企業、政府、大学、専門家と積極的な協働に取り組んでいます。特に国を超えた東アジア全域で、互いの知識や実践を共有し合うことが重要であると考えています。

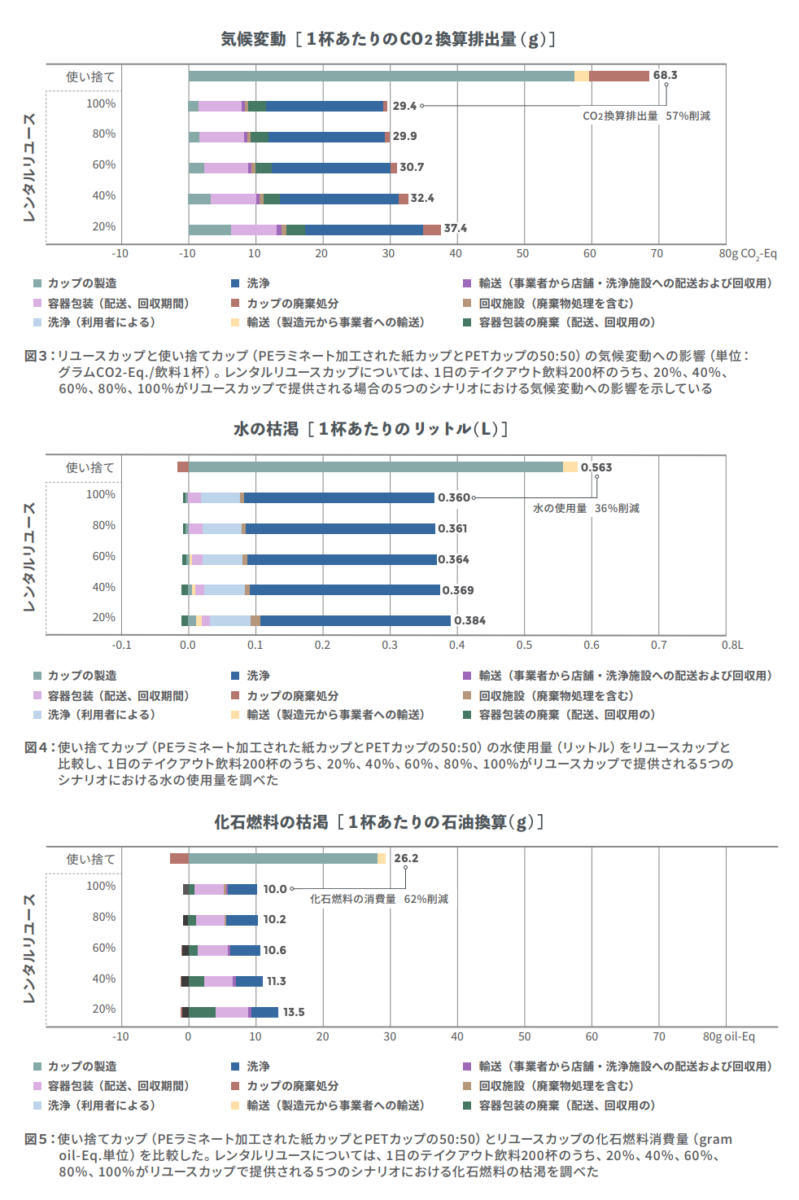

そうした私たちの協力が結実し、2023年11月に報告書『リユースが拓く未来』が発行されました。この報告書は、リユース容器の利点を科学的に示すもので、グリーンピース・東アジア各事務所(香港・ソウル・台北・東京)や香港科技大学・メイキ・サウアーウェイン博士、香港城市大学・シャウラット・チョプラ教授、そして東アジアのリユースサービス業者5社が連携して行った共同調査に基づいています。続く2024年11月に発行された報告書『変革を主導する』では、『リユースが拓く未来』で作成したモデルを基にしつつ、日本に焦点を絞りました。大手カフェやコンビニチェーンで消費されている使い捨てカップの量を推計し、テイクアウト飲料を使い捨てカップではなくレンタルリユースカップで提供した場合の環境上の利点を明確に示しています。

今回は、ライフサイクルアセスメントの専門家として両調査に尽力してくださったメイキ・サウアーウェイン博士に、改めてレンタルリユースカップシステムについてお伺いしました。

調査におけるLCAについてもご説明いただけますか?

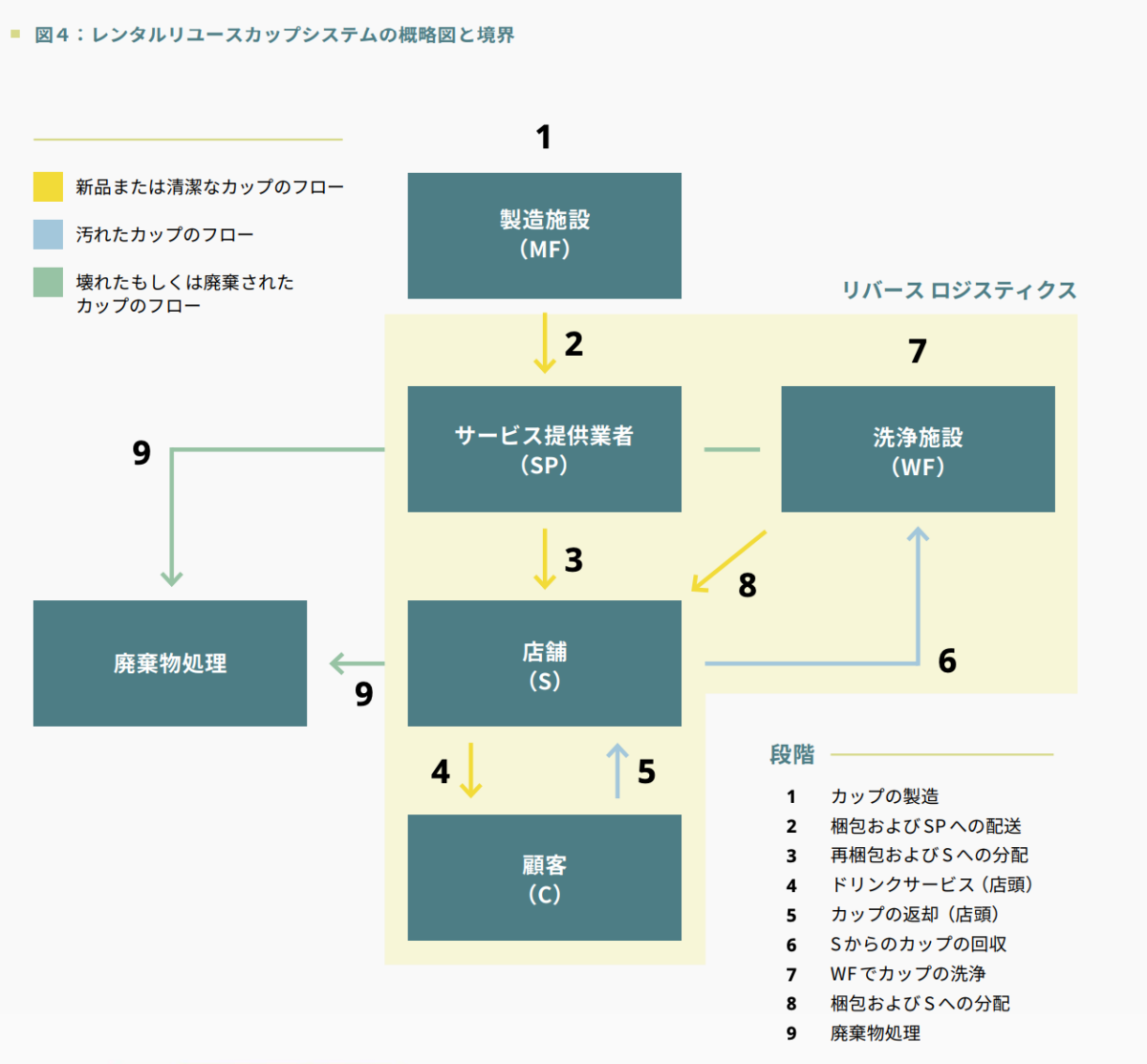

両調査において使用されたライフサイクルアセスメント(以下、LCA)は、ある製品の環境への影響を測定したり、定量化する手法を指します。LCAは、原材料から生産過程、包装、流通、廃棄といったライフサイクル全体をみます。また、各段階におけるエネルギー材料や水量、それに伴う排出量を評価します。LCAは、非常に包括的で環境へのさまざまな影響を考慮する特徴があります。LCAを用いて得られた有益な情報は、環境フットプリント(人間の活動による環境負荷を計測し可視化すること)の算出や温室効果ガス削減のために生産プロセスを最適化する方法などさまざまに活用できます。 東アジアにおいてどのようにして使い捨て容器を削減するかという議論が盛んな中、この調査ではリユースシステムのひとつであるレンタルリユースカップシステム(リユースサービス業者がカフェなどの食品飲料販売店にリユースカップを提供し、配送、回収、洗浄、補修などを担うシステム)に着目しました。東アジアの大都市を例として、レンタルリユースカップシステムと使い捨てを比較し、リユースカップシステムがどのように機能するかについて研究しました。調査では、5つの異なるサービス事業者から実際の運用データを収集し、それらをもとに東アジアにおける典型的なレンタルリユースカップシステムのモデルを作成しました。そのモデルに、各地域のエネルギー源や輸送距離など、場所ごとの具体的なデータを組み込んで分析を行いました。

調査では、どのようなレンタルリユースカップシステムをモデル化したのでしょうか?

私たちは40店舗のネットワークを想定し、さまざまなリユースのシナリオを用意して調査しました。具体的には、コンビニやカフェのテイクアウト売り上げ量に対して、そのうち20-100%がレンタルリユースカップだった場合、使い捨てと比べて環境負荷はどれくらい変化するかといったことです。

あるお客さんがコンビニやカフェに立ち寄り、テイクアウト用のコーヒーを購入する際に、リユースカップのレンタルを選択したと仮定します。カップを受け取る際には、QRコードをスキャンしたり、少額のデポジットを支払う仕組みになっています。返却する際は、店頭のカウンターでそのまま渡すのみです。コーヒーを飲み終わった後、返却せずに紛失してしまう(ロス率)お客さんもいれば、カップを軽くすすいでから返却する人もいるかもしれません。その後、外部のサービス事業者が使用済みのカップを回収し、洗浄施設へ運搬。洗浄されたカップは再び提携店舗に戻され、再利用されます。流通するカップの量が増えれば増えるほど、物流が効率化されコストや環境負荷の削減につながります。

レンタルリユースカップシステムの大きな利点の一つは、カップを使い捨てるのではなく、別のお客さんによって何度も使用される点です。繰り返し使うことで、1回あたりの環境負荷がどんどん小さくなっていきます。

リユースカップの長所と短所は何でしょうか?

使い捨てカップとリユースカップがもたらす環境負荷の大きな違いがあります。使い捨てカップは、環境負荷の大部分が素材の製造に起因します。一方でリユースカップの場合、製造段階における環境負荷は、容器がリユースされればされるほど分散されます。しかし、リユースカップの場合は、製造段階や輸送、洗浄などさまざまな段階が含まれるため、特に洗浄段階において環境負荷がかかります。また、容器の輸送距離が長いと、輸送段階における環境負荷が大きくなりますが、東アジアの場合は距離が非常に短いため、他の地域における調査と比べると輸送における環境負荷が比較的小さいです。私たちがリユースカップを使えば使うほど効率化が図られるため、使用一回あたりの全体的な環境負荷を小さくすることができます。

今回行った2つのLCA分析の結果、レンタルリユースカップシステムは、使い捨てカップと比べて排出量の削減や全体的な環境負荷の低減など環境面において優れていることがわかりました。そして使い捨てカップと比較した際の主な利点としては、温室効果ガスの排出量の削減、淡水および海洋生態系への負荷の軽減、大気質の改善が挙げられます。また、レンタルリユースカップシステムでは、リユースされる回数が多くなるほど、リユースカップの環境性能はより高まることも明らかになりました。

ただし、このような結果は、地域やシステムの設計によって異なる可能性があることに留意する必要があります。多くの場合、リユースは大きな環境的メリットをもたらしますが、その効果は導入方法によって変わることがあります。

環境負荷の小さいレンタルリユースカップシステムを構築するためには、どうしたら良いでしょうか?

根本的には、使用頻度が高まることでレンタルリユースカップシステムの規模が大きくなることが重要です。環境への影響を考慮した際に、レンタルリユースカップシステムに関する5つの重要な点があります。

1つ目は、輸送距離です。使用済みカップの回収地点から洗浄地点、そしてお店に戻るまでの距離が長ければ長いほど、化石燃料を消費し、温室効果ガスを増大させてしまいます。電気自動車など環境負荷の低い輸送方法が望ましいです。東アジアにおいては比較的距離が短いため、私たちの調査では輸送距離は大きな問題にはならないと結論づけました。

2つ目は、消費者行動です。レンタルリユースカップシステムの場合、外部事業者が洗浄を行うため、消費者が洗浄する必要はありません。しかし、消費者が洗浄を行うと、水やエネルギーを余計に使ってしまうことになります。そのため、レンタルリユースカップシステム導入の際には、消費者に環境負荷の低い容器の取り扱いについてきちんと伝える必要があります。

3つ目は、カップの配布方法です。対面配布や機械を使って配布するのかなど、配布方法によって電気消費量などが変化します。この点に関しては、単純化した方法を採用することで、環境負荷を小さくすることができます。

4つ目は、再生可能エネルギーの使用です。私たちは香港、台北、釜山、東京においてシステムをモデル化しました。低炭素エネルギー源を利用すればするほど、温室効果ガスの排出量と化石燃料の使用量の削減が可能です。また、エネルギー消費の大きい洗浄段階などの環境負荷も大きく軽減できます。

レンタルリユースカップシステムの利用者としてできることは何ですか?

レンタルリユースカップシステムを利用する私たち消費者としてできることもあります。例えば、容器を期限内に返却することです。もし私たちが容器を返却しなかったら、システム内で循環するカップが少なくなるため、平均的なカップ利用率も下がってしまうことになりかねません。他にも、容器を洗わない、気になる場合は冷水ですすぐことです。先述した通り、外部事業者が容器を洗浄するため、二度洗いになってしまうとその分環境負荷になってしまいます。重要なのは、レンタルリユースカップシステムの容器を使う際に、環境負荷の低い理想的な扱いについて、理解することです。

なぜレンタルリユースカップシステムが普及していないのでしょうか?

レンタルリユースカップシステムは、使い捨てよりも導入が少し複雑です。より展開していくためには、リユースカップの提供が義務付けられる場所が増えることで、企業の取り組みを促すことなどが挙げられます。特に東アジアにおいては、種類の多い食べ物の容器の展開に取り組むよりも、まずは種類が限定された飲み物の容器に焦点を当てた方が良いでしょう。

企業がレンタルリユースカップシステムの普及に取り組む場合、回収システムを効率的に運用することが理想です。そのためには、規模を拡大して統一された容器を作ると良いと思います。例えばドイツでは、全域で統一されたボトルを使ったリユースシステムがあります。ミュンヘンで買ったものをベルリンで返却できたり、販売時には標準化されたボトルに各社がラベルを貼るだけで済むため効率的です。また、政府によるサポートも重要です。レンタルリユースシステム導入のハードルを下げるためにも政府によるサポートがあると良いですが、おそらく政府にとって優先順位の高いことではないです。そのため、もっと仔細なコスト分析を行い、政府が参入する敷居を下げたりできる可能性を見極める必要があると思っています。

グリーンピースとの協働調査はどうでしたか?

調査はコラボレーションという点で、とても興味深かったです。学術的観点から何が重要なのか、どのようにモデル化したりシステムを構築したりするべきかなど、方向性が常に一致していました。また、様々な地域の代表の方と動けたことも感謝しています。

この調査で重要なのは、私たちは特定の場所のシステムをモデル化したのではなく、様々なシステムから情報を収集した上で、システムをモデル化したことです。そして、モデルシステムを各地域に合わせて実装したらどうなるのかを考えました。異なる場所の事業者からデータを収集することは非常に大変な作業でしたが、とても有意義でした。

私は、循環型経済やリユースシステムの支持者です。しかし、システムの設定によっては、使い捨てよりも環境への影響が大きくなってしまう場合があることに気づきました。だからこそ、循環性をより深く理解することが、私にとって非常に重要であると考えています。特に東アジアにおいては循環型ビジネスモデルの議論が始まったばかりなので、様々な関係者が話し合う絶好のタイミングだと思っています。

最後にこの研究に参加してくれた全ての人々に感謝したいと思います。この研究には、博士課程の学生や研究所手、他大学の同僚教授など多くの人が関わってくれました。この調査の功績は私だけのものではなく、チームのみなさんと共有したいと思っています。これからさらに多くのことを成し遂げられることを願っています。