私たちの日常を脅かす気候変動の影響|身近な例をわかりやすく解説

気候変動はすでに私たちの日常生活に大きな影響を与えています。猛暑や豪雨、食料不足など、気候変動が地球規模の問題と関連している今、その実態を正しく知ることが重要です。日本では、異常気象による災害や、気候の変化が社会にもたらす影響があまり気候変動と結びつけて語られていません。本記事では、世界における気候変動について、具体的な影響や事例を交えて、気候変動の影響がどれほど、私たちの社会や生活に影響を及ぼしているかを解説します。

この投稿を読むとわかること

気候変動とは? 地球温暖化との関係と原因

気候変動とは、長期的に見た地球全体の気温や降水量、風のパターンなどの気温、気象の変化を指します。太陽活動や火山噴火などの自然な周期的変動もありますが、近年は人間活動による温室効果ガスの排出がおもな原因となり、急速に地球の平均気温の上昇が進んでいることが問題となっています*。

地球の気温上昇は地球温暖化と呼ばれ、気候変動の一部です。主に二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが大気中に増え、地表の熱が逃げにくくなることで引き起こされています。この地球温暖化が、自然環境、ひいては人間社会にさまざまな影響をもたらす引き金となっています*。

温室効果ガスが増加している原因は、産業革命以来続いている化石燃料の大量消費をはじめ、森林破壊、工業型農業や畜産などです。これらの人為的な要因が、温暖化を引き起こし、地球における自然のバランスを崩し、異常気象や生態系の異変を加速させています*。

気候変動が進むとどうなる? 温暖化がもたらす影響の具体的な事例

気候変動が進行すると、地球規模で重大な影響がさまざま現れます。具体的には、気温と海水温の上昇、海面水位の上昇、異常気象の増加、生態系の崩壊、食料や水資源の不足、健康リスクの増大、移住を余儀なくされる人々の増加などです。

気候変動は、豪雨や熱波、台風、森林火災、干ばつなど気候への影響だけではなく、生態系や人間社会にも連鎖的に深刻な変化を引き起こします。

気候変動の影響は特に発展途上国など、社会的脆弱性が高い国や地域に、より深刻な打撃を与えます。しかし、温室効果ガス排出量を見ると、先進国に住む私たちは、生活の中で発展途上国に住む人々の2倍以上、最貧国の人々の4倍以上もの温室効果ガスを排出しています*。

気候変動が進むことで、私たちの暮らし自体も脅かされますが、さらに世界各地に住む人々の生活や安全を間接的に脅かすことになり、被害の規模や程度は今後加速度的に悪化するとの見通しがだされています。

平均気温の上昇

地球の平均気温が2℃以上上昇すると、熱波による被害を受ける人口が世界で約4億2,000万人増加すると予測されています。35℃を超える猛暑日の頻度が世界的に増加し、屋外での労働や運動、日常生活への支障も大きくなります。

特に高齢者や子どもは暑さに弱く、熱中症や脱水症状による緊急搬送や死亡例も増加しています。都市部ではヒートアイランド現象がさらに悪化し、夜間も高気温が続くことで、睡眠障害や体調不良を起こす人が増えています。

1980年代以降、10年ごとの平均気温は上昇傾向が続いています。2024年は史上最も暑い年と言われた通り、ついに、2015年のパリ協定で設定した、産業革命前と比べて世界の平均気温の上昇を1.5度以内に抑えるという目標をオーバー。世界気象機関(WMO)によれば、2024年の平均気温は1.55度上昇していることが確認されたのです。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、WMOの調査結果について「地球温暖化のさらなる証拠だ」と述べています*。

海面上昇

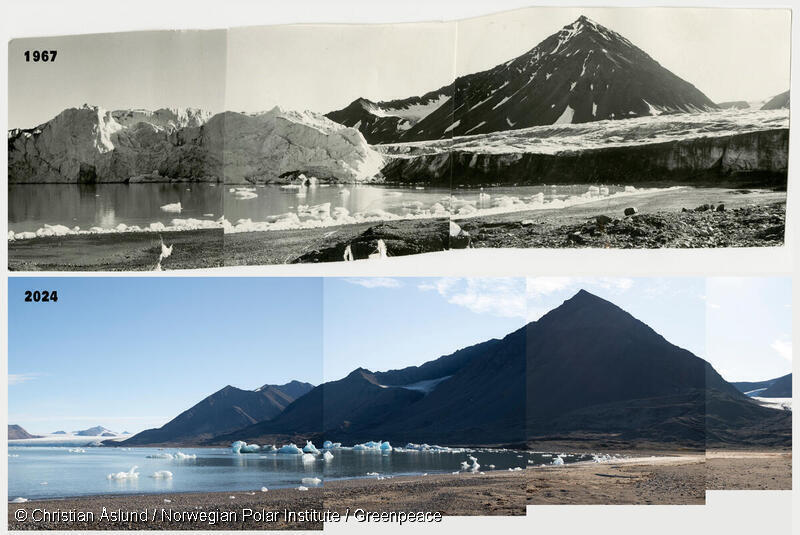

海面水温が上昇すると、大気中の水蒸気量が増加し、勢力の強い台風やハリケーンが発生しやすくなります。また、南極や北極、氷床や氷河の融解が進むことで、海面が上昇し、沿岸部や低地都市、小島嶼国では浸水や土地の消失のリスクが危惧されています*。

気温の変化による降雨量への影響は非常に大きく、1℃の気温上昇により、1日の降水量は約7%上がると予測されています。気温上昇は大気中の水蒸気量を増加させるため、世界各地で豪雨や勢力の大きな台風、洪水を増やし、甚大な被害をともなう気候災害がより頻繁に起こるようになってしまうのです。

また、海面上昇による海水の塩分濃度の変化は、農業や淡水資源にも影響し、飲料水や農作物の生産における悪影響も懸念されています。観光業や漁業など、海に依拠する産業にとって深刻な問題です。

生態系異常

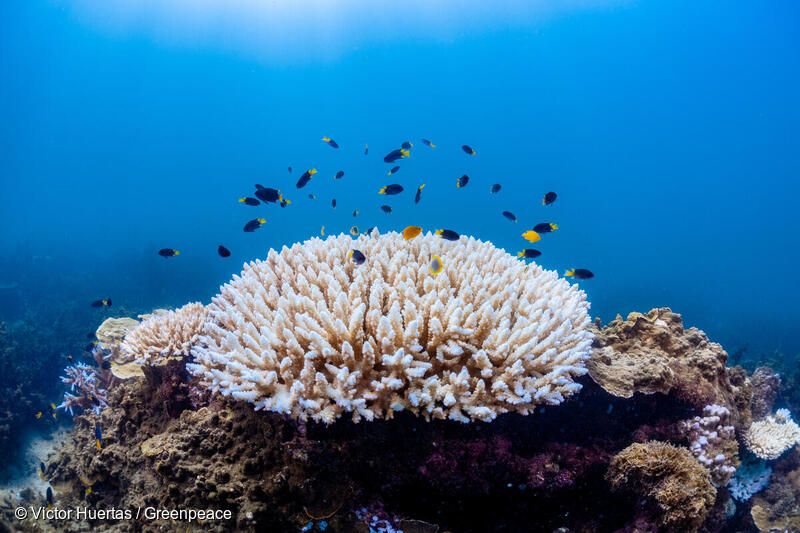

気候に関する政府間パネル(IPCC)の報告では、平均気温が1.5℃上昇すると、サンゴ礁の70〜90%が死滅し、2℃上昇では99%が消失するとされています*。

サンゴ礁は多くの海洋生物の隠れ場所や産卵場となっています。サンゴ礁の減少や消滅は魚介類の漁獲量減少を招き、私たちの食生活や地域経済にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

また、海氷の減少によってホッキョクグマやペンギンなど野生動物生態系も影響を受けており、絶滅の危機の高い動物種や植物種が増え続けています*。

植物の開花の早まりや動物の初鳴きの早まりなども報告されています。植物の開花期や開花期間が変わることで花粉を媒介する昆虫の活動時期とのずれも起きています。花粉の飛散期間や量の変化は、人間の健康や生活環境にも影響を及ぼします。

日本で起きている気候変動の影響による異変

気象庁の気象データによると、日本では、過去100年で平均気温が1.4℃上昇しており、世界平均よりも速い温暖化が進んでいます*。

日本の気候変動の影響は、猛暑日や豪雨の増加、乾燥化、農作物や水産資源の異変などすでに数多く発生しており、日本に住む人々の生活を脅かしています。山火事や土砂災害などの自然災害の増加は道路や水道などの社会インフラにもダメージを与えます。米や野菜などの農作物の収穫量の減少、漁獲量の減少や収穫される魚種の変化は食料供給を不安定化させます。

日本では、こうした気候変動による異変が新たな常態となりつつあります。

猛暑日の増加

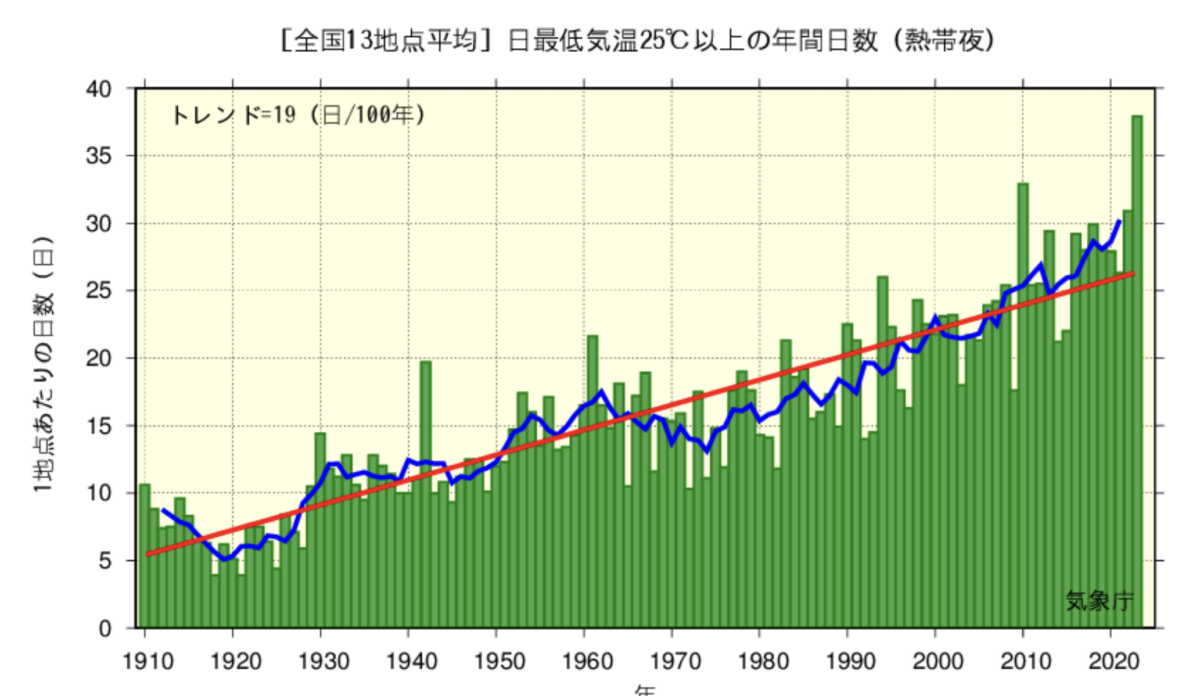

夏の影響を詳しく見ていくと、日本では真夏日や猛暑日の年間発生日数が急増し、2024年には観測史上最高となる年平均気温を記録しました*。

都市部ではヒートアイランド現象の影響で夜間でも25℃以上となる熱帯夜が増加しており、1960年までと2007年までの30年間を比べると約1.6倍多く発生しています。

また、近年の猛暑の影響から、日本では夏のエアコンの使用は不可欠です。それにともなう電力需給の増加に対応するために、気候変動を加速させる化石燃料由来のエネルギーではなく、持続可能な再エネをエネルギー源に選択することや断熱性能の高い建物づくりが急務です。建物に高い断熱性が備わっていることで、室温の維持に必要なエネルギーは大幅に抑えられます。

猛暑におけるエアコンの使用控えは健康被害のみならず命の危険に繋がります。省エネと再エネの両輪で夏の電力需要急増に備える必要があります。

乾燥化と多発する山火事

気温の上昇は水分の蒸発を促進するため、地表水分が現象し、土壌を乾燥させます。乾燥は、山火事の発生と延焼のリスクを急増させる環境問題です。

近年、世界では山火事の規模が拡大していることが問題となっています。山火事がどれほど燃え広がってしまうかには、気温をはじめ、土壌の水分量や樹木の種類や状態などが影響しますが、温暖化がこうした要因に負の影響を与えています。

また、乾燥化によって干ばつが起きると、農作物の収穫量減少や品質低下にもつながります。乾燥化は農業全体に甚大な被害を与え、食生活に大きな影響を与えます。

豪雨の増加

文部科学省と気象庁によると、短時間に激しく降る雨*は、1980年頃と比較して約2倍ほどの頻度に増えています*。

特に、局地的な豪雨やゲリラ豪雨は増加し、より強度の強い雨ほど頻度の増加率が高いといわれています。

ゲリラ豪雨は、不安定な大気状態下で積乱雲の急発達により突発的に発生し、1時間80mmを超える猛烈な雨が降るケースもあることが特徴です。長くても1時間程度しか続きませんが、排水能力を瞬間的に超えるために、低地浸水や河川氾濫などを引き起こします*。

土砂災害による家の倒壊や床上浸水、地下街や地下鉄駅の浸水など、インフラや交通網においても甚大な被害が起きています。気候の極端化によって、気候災害が引き起こされています。

農作物の収穫量減少

地球温暖化は日本の農業に深刻な影響を及ぼしており、現在すでに70品目以上の農作物に影響が出ていることが明らかになっています*。

特に、日本の主食としてなくてはならないお米は、高温による品質低下や収穫量減少が認められていて、2100年には収穫量が約20%減少してしまうという可能性も指摘されています*。

農水省の統計によると、2024年の梅の収穫量は前年比46%減の5万1600トンとなり、1973年以降で最も低い記録となりました*。

その他、ナシは暖冬により花芽が枯れる発芽不良が発生し、ジャガイモは2030年代に全国で15%ほどの収穫量が減少すると予測されています。ミカンも高温による品質劣化が問題となっていて、温暖化の進行に連れて栽培に適さない地域が拡大する可能性があります*。

こうした温暖化の影響による被害を生産者の努力だけで食い止めることは困難です。日本固有の食生活を守るためにも気候変動への対策を推進することが求められています。

水産資源の分布や種類の変化

地球温暖化により日本近海の平均海面水温は上昇し、水産資源の分布や種類に大きな変化が生じています。日本の海水温は、過去100年で世界平均より大幅に上昇しており、この影響で漁獲量や養殖期間に変化が起こる水産物は多種類にわたると懸念されています。

例えば、サンマは温暖化により南下が遅れ、漁獲量が減少し、サイズも小ぶりになる傾向があります。スルメイカは水温上昇により北や沖合に偏り、函館では漁獲量が2011〜2022年の間に10分の1にまで減少してしまいました。

このまま温暖化が進むと、2100年には世界の漁獲量が最大24%減少し、温暖化による海水温の上昇や海水の酸性化によって、日本の海に住めない生物が出てくる可能性が指摘されています。

気候変動に対する世界と日本の取り組み

気候変動に対して、日本国内及び諸外国でさまざまな取り組みが実施されています。また、気候変動をめぐって司法のあり方の見直しも進められています。

例えば、フランスでは政府の気候対策不備が司法によって「違法」とされました。グリーンピースをはじめとしたNGO団体が、フランス国家が温室効果ガス排出を制限するという公約を果たさなかったことを訴え、「国が目標達成のために十分な努力をしなかった」という判決が下されたのです*。

国内においても、日本での温室効果ガス排出量の64%(世界の排出量の1.5%)を占めるトヨタ自動車に対して、グリーンピースが気候変動対策に関する公開質問状への回答を求め、排出削減目標の強化を働きかけました。

このような気候変動に対する取り組みについて、日本国内と諸外国にわけて詳しく見ていきましょう。

気候変動に対する日本国内の取り組み

長野県は市民の取り組みを受け、2030年までに温室効果ガスを2013年度比48%削減する目標を60%に引き上げました。

グリーンピースが事務局を務める「ゼロエミッションを実現する会」が68.5%削減の必要がある点を指摘し、県史上最多の180件のパブリックコメントが提出され、こうした市民の意見や専門家の意見が反映されて、長野県の公式目標が改正された事例です。

また、東京都は2025年4月から新築住宅への太陽光パネル設置を義務化、再生可能エネルギーの普及を加速する取り組みをスタートしています。

この決定にも、グリーンピースをはじめとした環境団体が制度の意義やメリットをわかりやすく伝えたり、懸念を解消するための情報発信が行われ、市民の賛成意見が増えた経緯がありました。住宅への太陽光パネル設置の普及は、電力需要の逼迫に対しても有効です。

気候変動に対する諸外国の取り組み

パリは「気候行動計画」に基づき、2030年までに温室効果ガス排出量50%削減、2050年にはカーボンニュートラルと再生可能エネルギー100%を目指しています。市全体でエネルギー消費半減や住宅・公共施設の省エネ改修、緑化や歩行者空間の拡大など多角的な施策を推進しています*。

また、ストックホルムも2030年カーボンニュートラルを掲げ、再生可能エネルギーの導入、持続可能な交通、建物の省エネ化、循環型経済の構築に向けて取り組んでいます。具体的には、バイオマス発電所による地域熱供給や公共交通の100%再エネ化、再生可能エネルギー導入住宅の普及などです*。

両都市とも市民参加と公平性を重視し、地域ごとに具体的な行動計画を展開しながら、気候変動対策を加速させています。

グリーンピース・ジャパンの取り組み

グリーンピース・ジャパンは、市民社会との連携によって気候変動対策を推進しています。

グリーンピース・ジャパンが事務局を務める市民のプラットフォーム「ゼロエミッションを実現する会」は、全国の市民が自分の住む地域から気候危機を止めるために、各自治体のゼロエミッション(二酸化炭素排出実質ゼロ)を目指して活動しています*。

2019年、東京都が発表した「ゼロエミッション東京宣言」に触発された都民が中心となって「ゼロエミッションを実現する会」が発足し、全国の市民が参加するネットワークへと拡大しました。行政や事業者と連携し、地域に根差した脱炭素政策の実現を目指しています。

具体的な取り組みとして、自治体への政策提言やパブリックコメント提出の呼びかけやレクチャー、市民参加型プロジェクトの展開などがあげられます。

前述の通り、長野県の排出削減目標の引き上げをはじめ、2030年度までに温室効果ガス排出量を2013年度比で50%削減する目標を掲げた横浜市に対しても、これを60%以上への引き上げを求める活動を展開、草の根の取り組みが成果を生んでいます。

気候変動の影響に対して、私たちが今日からできること

気候変動の影響に対して、私たち個人レベルでも今日からできることがあります。具体的には、節電(LEDへの照明の切り替えや待機電力の削減など)や公共交通機関の利用、食品ロス削減などの取り組み、衣類のリペアや中古品の購入、再エネへの切り替えも排出削減に直結する行動です。

このように個人の選択や行動は間違いなく重要ですが、一人でできることには限界があります。現在の気候危機は、個人の努力だけでは食い止められないほどスピードと規模が拡大しています。壊滅的なティッピングポイントを回避するには、エネルギー・経済・政策といった社会全体の仕組みを変える「システムチェンジ」が不可欠です。

政治や大企業が変化しなければ、個人が本来不要なはずの努力を強いられることにもなるでしょう。

一人では不可能な国際規模の変化を加速するためにも、グリーンピースのような強い国際ネットワークを持つ環境保護団体を支援することは力強い選択の一つです。

グリーンピースとともにより良い地球の未来を目指す輪をひろげ、仲間と一緒に気候危機に立ち向かいましょう。