原発を動かすということは、放射能の毒を作るということ─ ちくりん舎

この投稿を読むとわかること

原発事故から12年。今年は福島にとって重要な年になります。原子力政策の大転換、汚染水の海洋放出、汚染土の再利用など、福島を取り巻く多くの課題が一気に動こうとしています。これまでグリーンピースの調査にご協力くださった方々を中心に、現在の状況を聞きました。原発事故を繰り返さないこと、事故の被害者を支え、エネルギー政策による被害者をこれ以上つくらないために、写真と共にお届けします。

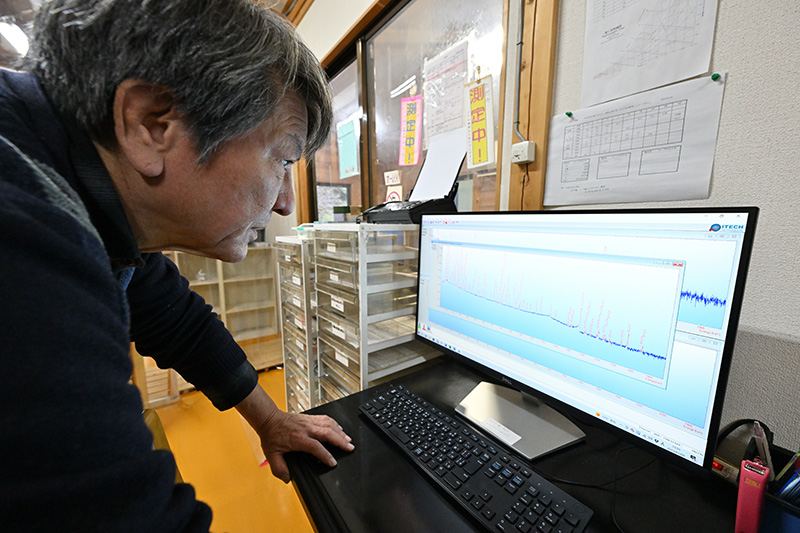

ちくりん舎は、市民による放射能汚染の実態を調査・監視・発信するため、2012年に設立されました。フランスACROからゲルマニウム半導体測定器の寄贈を受けて、フクロウの会(福島老朽原発を考える会)と、多摩地域で環境問題に取り組んできた市民団体などが設立母体となりました。ちくりん舎では、過去にグリーンピースがおこなった福島調査の試料の測定もおこなっています。

| ▼この記事を読むとわかること >放射能という毒物 >放射能の危険性 >測らないで隠すことと、今の原子力推進政策は表裏一体 >原発がいらない7つの理由 |

放射能という毒物

ちくりん舎の入口には、大きなオブジェ「風の塔」が立っています。1990年代に、ごみ処分場設置反対のトラスト運動(自然環境を保護するために、地域の住民が募金を集めて土地の買い取りや寄贈をして保護・管理していく運動)の際に、買い取った土地に建てて抵抗していた環境保護活動のシンボルです。結果的に、ごみ処分場は建設されてしまいましたが、当時の反対運動には建築、音楽など様々なアーティストが参加していました。

「放射能という毒物がわれわれの日常の中に入っています。まだ1万ベクレルなど、とんでもない土があったりします。放射性管理物質そのものがそこら中に転がっているのです」

ちくりん舎で技術的・実験的なことを担ってきた理事長の浜田和則さんは、福島原発事故の影響は続いているといいます。

放射線量はまだ事故前に戻っていないのに、もう何事もなかったかのような状態にされていることは許せないといいます。

「政府は測らないということです」

副理事長の青木一政さんは、福島原発事故後の政府の対応を振り返ります。

甲状腺被ばく線量の測定も中止され、被ばくはないことにされています。

ホールボディカウンターで内部被ばく250Bq/Bodyの基準では、1年後に不検出になってしまいますが、尿測定なら遥かに精度が高く測ることができます。

チェルノブイリ原発事故では、数十万人の子どものヨウ素被ばくが測定され、今でも尿+ホールボディカウンターで測定した論文が出ています。

日本は原発事故直後から避難者の被ばく線量を正確に測ろうとせず、モニタリングポストも減らすなど、被ばくを見えなくしているのです。

「原発事故前はいくら探しても見つからなかったセシウムが、今はどこからでも検出されるようになりました」

浜田さんは、原発事故の恐ろしさを実感したといいます。大学時代に理学部の友人が放射線シンチレーター測定器を自作するのを手伝いましたが、その時は大学周辺の放射能測定ではほとんど放射能は検出されませんでした。

そうした経験から、原発事故後にちくりん舎の測定に関わるようになりました。

放射能の危険性

「人は数エレクトロンボルト(eV:原子、分子、電離放射線などのエネルギーの単位)の化学結合でできていますが、放射線は数万eVで人体を襲ってくる。放射能の危険性は本質的に他の化学物質などとは違うことを理解してほしい」と青木さんは強調します。

生物の細胞は非常に多くの化合物によって構成され、それらの分子に含まれる原子は「化学結合エネルギー」と呼ばれる力で互いに結びついています。この化学結合のエネルギーは、一般に5〜7eVです。一方、診断用エックス線のエネルギーは数十万eVであり、体を構成する化学結合エネルギーの数万倍に相当します。ストロンチウム90、トリチウムなど様々な核種が存在しますが、それらの放射線のエネルギーはDNAを構成する原子の結合エネルギーの数千倍から百万倍程度です。生体内に桁違いのエネルギーを持った放射線が通ることで、DNAや分子が切断され、生体にとって大きなダメージとなります。

「福島では安全キャンペーンがおこなわれていますが、放射線の危険性を教える必要がある」といいます。

青木さんは、現在係争中の放射能ゴミ、焼却炉(田村バイオマス訴訟、大崎市放射能ごみ焼却住民訴訟)の裁判で意見書を提出するなど、市民の立場から関わってきました。12年が経っても放射能の問題は続いています。

ちくりん舎では、「リネン吸着法」により、空気中の微量な放射性物質の測定をおこなっています。

例えば、焼却炉の周りに10数ヵ所のリネン(シーツ状の布)を広げて設置します。数ヵ月後、回収してゲルマニウム測定器で放射線量を測定します。

すると、布の面積は決まっているため、時間と面積あたりのベクレル数が得られます。

大崎市の結果では、焼却炉の風下2~6キロメートルまでの放射能量が高いことがわかりました。

また、季節によって風向きが変わると、反対側の放射能量が高くなることもわかりました。こうした結果を、裁判などの資料として提供しています。

測らないで隠すことと、今の原子力推進政策は表裏一体

政府の原発推進政策について聞きました。

「元エンジニアとして言えることは、どんな技術も絶対的な安全はありません」。

現役時代はメーカーで計測制御の仕事をしていた青木さんは指摘します。

ヒューマンエラーなどもあり得るし、原発は他の技術より影響が広範囲に及ぶのです。

技術開発がどれほど発展しても、本質的には何も変わっていません。

「論理的にできることと、実際にやることは別」だといいます。

嘘やごまかしを塗り重ねる原子力ムラの姿勢は、測らないで隠すことと表裏一体なのです。

「原発を動かすということは、放射能の毒を作るということ。だから原発を止めるべきです」。

浜田さんは、汚染水の海洋放出や汚染土の再利用など、バラまくしかない放射能をこれ以上作り出すことに憤りを感じています。今ある放射能の処分の方法も決まっていません。

原発によってセシウムやプルトニウムを作るのはもうやめるべきだといいます。

昨年から「ちくりん舎オンラインカフェ」を始めました。北海道から九州まで30~40人が参加し、ちくりん舎ニュースの内容を解説したり、会員どうしの議論を深めています。

「若い人に向けて伝えたいことは、物事を自分の目で確かめて、納得して行動することが重要です。実際に放射能があるのかを考えて調べてほしい。そこから被害者の悲惨さ、辛さを共感できる人になってほしい」(浜田さん)

–取材を終えて

精度の高い放射能測定に基づいて、住民・被害者の視点に立つ放射能評価をおこなっているちくりん舎。福島の中間貯蔵施設やバイオマス発電所の施設見学ツアーをおこなうなど、精力的に活動を続けています。福島原発事故によって放出された放射性物質を市民目線で本格的に監視するラボとして、今後も息の長い活動を市民の力で支えていく必要性を感じました。

原発がいらない7つの理由

理由6:処分場所がない核のごみ「放射性廃棄物」

原発を運転する上で逃れることができないのが、放射性廃棄物の問題です。原発の燃料は、使用後に使用済み核燃料となり、全国の各原発施設内の貯蔵プールに保管されていますが、今後数年で燃料プールが満杯になる見込みです。乾式貯蔵への移行も進んでいません。この使用済み核燃料そのものが放射性廃棄物ですが、さらにプルトニウムを取り出し「再処理」した後の「高レベル放射性廃棄物」などを処分する場所がありません。放射性廃棄物が安全なレベルになるには、数万年かかります。放射性廃棄物の処分方法については、2020年に北海道の2町村が最終処分場の調査手続きに入りましたが、反対の声も強く処分場の選定に至る可能性は低いと考えられます。放射性廃棄物の処分場所も決まっていない原発に、持続可能性はありません。膨大な放射性廃棄物をこれ以上増やさないためにも、まず原発を止める必要があります。

(文・写真 片岡遼平)