【冰川有嘢同你講】發現亞洲冰川的奇蹟——從雪山到餐桌,看見我們與冰川之間的距離

來自香港的「極地科研與探險專家」 Wilson Cheung ,在綠色和平網站開設專欄,帶領你我進入香港人極少可親身經歷的極地探索與科研領域,期望透過 Wilson 的直擊分享,開闊你我對南北兩極的認識,增添我們守護極地的識見和能量。

如想緊貼極地最新情況,可追蹤 Wilson 的 Instagram : @polarwilson

餐桌上的一杯水,到底從何而來?

你可曾想過,當你扭開水龍頭盛載一杯清水時,杯中透明的水珠或許早在數千公里外的雪山上、在零下 20 度的冰川中沉睡了上百年?

我們習慣把冰川視為「遠方」的風景:南極、阿拉斯加,或者旅遊雜誌上的挪威峽灣。事實上,由中國天山、帕米爾高原、喜馬拉雅山脈,以至蒙古及阿爾泰山,亞洲同樣擁有壯麗而神聖的冰雪世界,藏着一條壯闊的冰雪脈絡,支撐着超過 20 億人口的水資源。

這些冰川不只是海報的背景,更是我們日常生活的隱形支柱。本文將帶你穿越這片冰雪世界,發現這被忽略的奇蹟,理解它如何塑造我們的日常,並邀請你一起守護它。

文章目錄

從雪山到水龍頭:亞洲冰川如何養活 20 億人

亞洲高山冰川雖不及南極或格陵蘭那樣龐大,卻已經深刻影響着無數人的命運,被譽為「亞洲水塔」。僅喜馬拉雅及其鄰近山脈的冰川,已支撐了超過 20 億人的用水需求。恆河、長江、湄公河、印度河……這些你在課本或新聞中耳熟能詳的大河,其實都源自高山冰川的融水。試把冰川想像成高空的水塔:冬天儲雪,春夏融冰,為農田灌溉與水力發電提供穩定流量。而在乾旱年,它們甚至能成為最後一滴「救命水」。

對我們這一代人而言,冰似乎唾手可得。但你知道嗎?冰塊對古人來說卻是取之不易。據記載,早在三、四千年前,華夏先民就有藏冰的傳統。現存最早的「三代之書」——《夏小正》收錄了源於夏朝的農事曆法知識,其中便有「頒冰」的記載:「頒冰者,分冰以授大夫也。」當時朝廷會將所藏之冰賞賜給朝中官員,反映出冰不是尋常百姓可得之物。而《周禮.天官.冢宰》中亦有記載,早在先秦時期已有專官「凌人」於每年冬季入山取冰、妥善保存並運送入宮,作為早期的「天然冷氣」。這些有趣的歷史提醒我們,冰川早已深深植根於東方文化與日常生活。它是冷氣機,是灌溉的命脈,也是穩定天氣與氣候的自然裝置——靜靜存在,卻支撐着整個亞洲的呼吸與脈動。

冰川的遠古履歷:亞洲冰川何時、如何形成?

亞洲冰川並非偶然的雪堆,而是數千萬年來地殼運動與氣候脈動共同雕塑的產物。約在 3,000–5,000 萬年前,印度板塊自南向北擠壓亞洲板塊,抬升出青藏高原與周緣山系——天山、帕米爾、喀喇崑崙、阿爾泰——海拔升高帶來低溫,為冰雪的長期累積鋪好舞台。至大約 260 萬年前進入更新世,地球軌道與傾角的週期性變化(米蘭科維奇循環)讓冰期與間冰期交替,冰川便隨寒暖更迭擴張與退縮,就像地球有規律的呼吸。

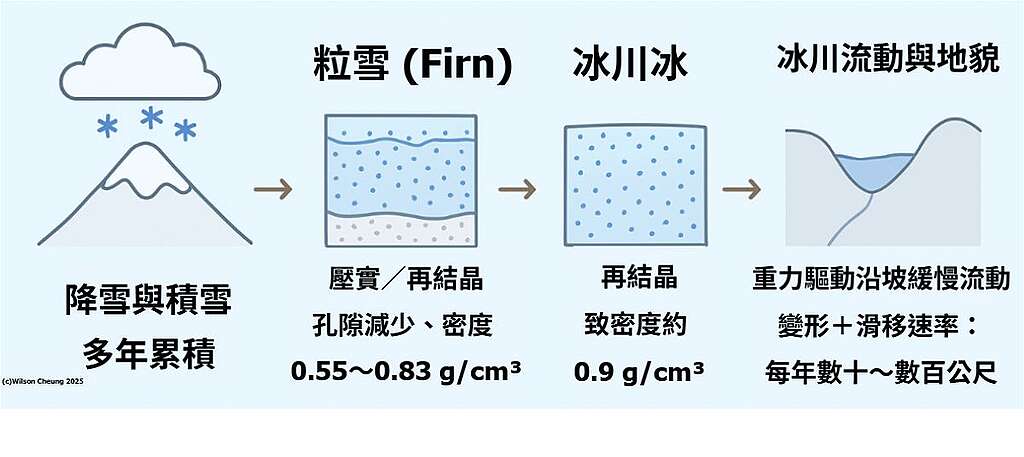

要讓冰川真正「長大」,必須同時滿足三個條件:高海拔的低溫、充足的降雪,以及夏季融化小於冬季積累的涼爽氣候。每年覆蓋的積雪在自身重力下再結晶,由雪變粒雪(firn)再成冰川冰。當冰層厚至數十米,整體會在重力驅動下沿坡緩慢流動,一面輸送冰質,一面在山地塑造出 U 形谷、懸谷、角峰等經典地貌。

維繫這套冰川系統的水汽,主要來自兩條「空中輸送帶」:夏季季風將暖濕氣流送抵喜馬拉雅南坡與橫斷山周邊,成就季風降雪型的冰川;而中緯度西風帶在冬春季把水汽推入天山、帕米爾、阿爾泰,形成西風降雪型的補給格局;而在許多高陡山谷,雪崩補給亦是不容忽視的關鍵來源。對一名冰川研究者而言,讀懂這段冰川的「前世今生」不只是為了掌握其形成的時間軸,更有助於自然規律之上辨識人為暖化所導致的異常加速,並據之預測水源風險、規劃社區與基礎建設,因為冰川的變化終將回流影響我們每一天的用水與生活。

亞洲冰川的退場:正在消失的奇蹟

這場「雪白的奇蹟」正在加速退場。最新的權威評估指出,興都庫什——喜馬拉雅(HKH)冰川在 2011–2020 年的消融速度比前一個十年快了 65%;若碳排放不變,本世紀末最多恐流失八成體積。這片高山冰雪為亞洲 12 條大河提供關鍵淡水,關聯約 20 億人口的飲用水、農業與能源安全。預計 HKH 冰川的水資源供應將在本世紀中達到峰值後走下坡,災害風險同步上升。[1]

若把鏡頭聚焦個別地區觀察:

- 中國新疆天山:以遙感與衛星資料統計,阿克蘇河流域在 1990—2022 年的冰川面積減少了 309.4 平方公里(約 9.37%),於 2003—2021 年平均每年變薄 0.38 米,近十年的退縮仍在加快。[2]

- 尼泊爾:全國盤點顯示 1977—2010 年間的冰川面積已縮減 24%、冰量減少了 29%;同期間冰川湖的數量與面積持續擴張,使冰湖潰決(Glacial Lake Outburst Flood, GLOF)風險上升。[3]

- 巴基斯坦北部:受升溫影響已形成 3,044 個冰川湖,其中 33 個被評為決堤風險高危;夏季酷熱常觸發雪冰急融與冰湖潰決洪水,對道路、水電供應與部落安全構成威脅。[4]

- 蒙古高原:過去半世紀永凍層急速退化,覆蓋範圍於 1971–2016 年間由 63% 下降到 26–29%,加劇草原乾旱與水源不穩。[5]

你也許住在香港、台北、馬尼拉或河內,會覺得高山很遙遠;但上游冰雪改變,會透過河川改變枯豐水期、衝擊農業灌溉與水力發電,終究反映在我們的糧食與電費上。這不是遠方的傳聞,而是我們這個世代正在經歷的現實。

親身見證:我與冰川的一場對話

我以探險者、也是研究者的身份,走進正在改變的冰川世界。在喜馬拉雅的阿瑪達布朗(Ama Dablam),凌晨三點的冰面像一座活生生的實驗室,每一步都伴隨着低溫脆裂的回應——「咔啦」——那是冰裂縫在黑夜裡發出的低鳴,提醒我腳下是會流動、會呼吸的冰。而在中亞的列寧峰(Peak Lenin),我與隊友曾在營地旁親眼目睹冰崩觸發冰湖暴漲,水牆在夜色中奔襲,將「可能發生」變成「正在發生」,這是大自然最直接的警告。

震撼過後,我也看見了希望。在冰川腳下,我遇見了青年嚮導學習以無人機航測記錄冰緣退縮;在地社區與研究機構合力架設氣候站與水位儀,每天回收數據、校對誤差。他們沒有奢華的裝備,卻有對冰川最真切的關心與堅持,這些細微而持續的行動,正一點一滴改變我們對冰川的理解,也改變政策與風險管理的優先順序。只要有人願意看見,就有可能改變。

在學術界,我們用衛星與 AI 拼接時間,利用雷達穿雲、光學定量、地形模型對差等方式,具體呈現冰厚變化與融水動態。在社會層面,冰川也一直在用它的語言與人類對話——蒙古牧民用冰緣線位置與草原生長節奏,來判斷當年的遷徙窗口;尼泊爾的僧人長年記錄冰湖水位與季節變化,適時敲鐘以提醒下游村民提早撤離。當科學方法與在地智慧並肩而行,數據就不再只是冷冰冰的數字,而是能夠守護生命與生計的決策工具。

你看見的,不只是冰與雪,那是時間的語言——從凌晨三點冰面的低鳴到衛星軌道上的光信號;從牧民的路徑到僧人的鐘聲,同一段訊息正用不同的語言反覆提醒我們去傾聽、記錄和行動。

與我們無關?其實冰川一直住在你我生活裡

不論你住在香港、台北、吉隆坡,甚至東京,冰川都不曾遠離你的日常——它藏在你杯中的清水、電費單上的數字與街市的價格裡。香港飲用水主要來自東江與本地水庫,雖非直接由高山冰雪供給,但其降雨型態深受東亞季風與上游大尺度大氣環流影響。台灣多數河川流量與水庫蓄水,則仰賴冬春季的高山積雪與霜凍、夏秋季季風、颱風降雨的組合。而整個東亞夏季季風的強弱與路徑,亦受到高原雪蓋範圍與陸海熱力差的牽動。換言之,冰川與季風像兩條交織的脈絡,透過水循環連結在城市的生活裡。

氣候穩定與冰川健康是一體兩面。當冰川退縮、雪線上移,河流的「天然調節器」便隨之減弱,枯水期更早且更久,而暖化又使極端降雨更猛烈。這些變化不會停留在高山,而是沿着河道與供應鏈一路下行,最後影響我們的日常決策——

- 雨季提早或縮短,農時被打亂,作物播種與收成節奏失準;

- 洪水與乾旱交錯,缺乏準備的城市首先受創,從停水限水到基礎設施超負荷;

- 糧食價格與水費波動,最終影響你的賬單與錢包。

我們或許不住在冰川旁,但每天都在「飲」着冰川的回聲。你我未必能站上冰原,但我們的用水安全、能源結構與食品價格,正在與冰雪的盛衰同呼同吸。選擇更穩定的氣候未來,其實也是選擇更可預期的日常。

結語|冰川的故事,是我們共同的未來

還記得文章開頭那一杯水嗎?它或許來自數千公里外的山系,也可能是冰川向我們發出的最後一次提醒。冰川退縮不是命運,而是選擇——我們是否願意從了解出發,在生活裡做出更好的決定?讓我們把注意力與行動串連起來,為亞洲這條雪白的生命線續上一段更長、更穩的未來。

想參與「冰川有嘢同你講」行動? 歡迎到我的 Instagram @polarwilson 留言或 DM 私訊,分享你的冰川記憶與想法——讓我們一起,成為冰川的聲音。