【節氣有時】2023 年 10 月:寒露、霜降 酷熱天氣持續 平常秋意已是福

二十四節氣到 10 月,有秋季最後兩個節氣,「寒露」、「霜降」。經歷上月的颱風和暴雨,眼見世界各地的天災人禍,頓感平安是福。在此晚秋,月底適逢重陽節,正是與親朋友好登高秋祭的好時節。或者該說,每個平常日子,多珍惜周遭的季度風光、自然美景,當然還有身邊的家人好友。

文章目錄

香港歷來最熱中秋節 極端天氣襲全球

二十四節氣,進入公曆 10 月,有秋季最後兩個節氣。大家腦海會否飄出黃葉遍地,秋意蕭瑟的意象?2023 年的現實,中秋前後,日間的溫度依然灼熱如炎夏,慶幸早晚尚有習習涼風;此外,日落的時間愈來愈早,明顯讓大家感受到季節的轉移。

按照二十四節氣,入秋後,早晚溫差增,露凝而白,是為「白露」(9 月【節氣有時】專欄見此)。氣溫續降,地面的露水比「白露」時再冷,就是本月首個節氣「寒露」,今年在 10 月 8 日。到秋季末,氣溫更低,露水凝結成霜,故云「霜降」(10 月 24 日)──全年三個以露水為題的節氣,標誌天氣由涼轉冷。

今時今日,氣候變化已經進入我們的日常,10 月的天氣,會否繼續逗留於高溫境地?「五百年一遇」後,還有六、七百乃至千年的的極端氣候事件等着我們嗎?

氣候危機的現實,愈見頻繁且恐怖:7 月颱風「杜蘇芮」,打破中國北京市 140 年來最多雨量紀錄[1];9 月 7 至 8 日的破紀錄黑色暴雨,成為香港集體夢魘最新一頁。 9 月中旬的利比亞洪災,源自颶風「丹尼爾」(Daniel)侵襲,同時因為該地政治不穩,帶來經濟、環境和基建破敗,導致德爾納市(Derna)附近兩座大壩決堤,洩出的洪水灌入近 10 萬人口的德爾納全市[2][3],死亡數字九月底經修正為約 4 千,失蹤人口超過 9 千[4]。

延伸閱讀:十號風球、黑色暴雨連環襲港 盤點 2023 年極端天氣事件

平安是福。在此晚秋,只願風平浪靜,「寒露」、「霜降」兩個節氣展露秋之本色,送來涼爽的季候,最不希望極端氣候情況再出現。也懇請大家不要見慣當平常,我們必須繼續為氣候,還有下一代的未來行動。利比亞的災情告訴我們,風雨天意之外,有些事情是人力可以挽回的,譬如有充足的氣候適應基建和資訊。

【節氣有時】2023 年 10 月小筆記

寒露在 10 月 8 日(農曆八月二十四日)

寒露「三候」—— 初候,鴻雁來賓,二候,雀入大水為蛤,三候,菊有黃華霜降在 10 月 24 日 (農曆九月初十)

霜降「三候」—— 初候,豺乃祭獸;二候,草木黃落;三候,蟄蟲咸俯重陽節(農曆九月九日)在霜降前一天,10 月 23 日

「七十二候」環境百科:寒露賞候鳥 霜降黃葉落

【節氣有時】專欄系列,每篇與大家認識當月兩個二十四節氣;整個循環十二節,從 2023 年 1 月到此,與大家經歷到第十節了,期間還進階認識相關的「七十二候」:每個節氣相隔 15 日,三分一、二、三候,提醒人們的活動特別是農事呼應當時得令的物候,涉及莊稼花鳥蟲魚。整套曆算融合古人對天文探究、自然觀察等學問,充滿科學精神與智慧,教我們學習四時萬物、天地人如何環環相扣。(閱讀更多【節氣有時】系列)

我們身處北半球,每年經歷兩個季候鳥季,秋冬和春夏。秋冬間,候鳥由北方、西伯利亞南飛避冬,翌年初再由南返家。還記得上月專欄說過白露「一候,鴻雁來」?今個月「寒露初候,鴻雁來賓」。賓即客,有後來之意;雁群從白露初至,到寒露進入冬候鳥季高峰及至末端。

「寒露二候,雀入大水為蛤」。天氣日涼,平日常見的鳥兒會減少現蹤和活動,適逢古人見海中出現很多蛤蜊,貝殼與雀鳥的色紋有相似,以為是雀鳥變成的。古人立此論,我們或會覺得不很科學,且嘗試跳出字義,解讀為天氣轉涼,日常活躍的雀鳥少了,水產貝類則盛產。到「寒露三候,菊有黃華」,常說金秋,從古學而言,金是對應五行金木水火土中的金,但從自然色彩的角度去欣賞又何妨,此時菊花盛開,金黃燦然,煞是美事。(饕客們也許不期然聯想到,這正是賞菊啖蟹的季節)

「霜降一候,豺乃祭獸」豺喜在此季度獵食,牠們習慣將獵物先擱在一旁,看在古人眼中,猶如拜祭儀式。此與「處暑初候,鷹乃祭鳥」相呼應;「霜降二候,草木黃落」深秋凋殘,黃葉飄送;「霜降三候,蟄蟲咸俯」,寒冬將至,昆蟲垂頭不食,避寒躲到土洞。

春夏秋冬本來有序。可惜人類的霸道和貪婪將氣候破損了。要是我們多領略,天地之間,人類只是萬物中的一分子;我們與自然加緊聯繫,尊重和順應自然界的所有,容讓土地、森林、 海洋和生物休養復修,地球環境和氣候方可欣榮下去。

我們身處的香港,是季候鳥重要的中途站[5],適逢 10 月14 日是世界候鳥日,無論你是觀鳥愛好者,或者從未接觸此活動,邀請你在此季度,賞識香港珍貴的自然風景,感受鳥界與季節的奇妙協奏。

重陽習俗植物誌:重九插茱萸、嚐菊花酒

農曆九月的大節日,有重陽節。九月初九,是為「重九」。 有謂九屬陽數,所以又稱「重陽」。今年重陽在 10 月 23 日星期一,又是愛精算的香港人長周末短旅遊的好時機。不過,留港度假也可以過得精彩,應節活動選擇多,登高、放風箏、祭祖,一來走出戶外,心曠神怡,二來承傳習俗甚至一盡孝道,功德無量。

講到重陽節,自然想到王維的《九月九日憶山東兄弟》:「獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。」王維寫詩時人離家鄉,適逢重陽佳節,倍感思親懷鄉。末句提到「插茱萸」是古人過重陽的風俗,將茱萸折枝插在頭上,或精緻地放入香囊佩戴,相傳可辟惡氣、禦初寒。

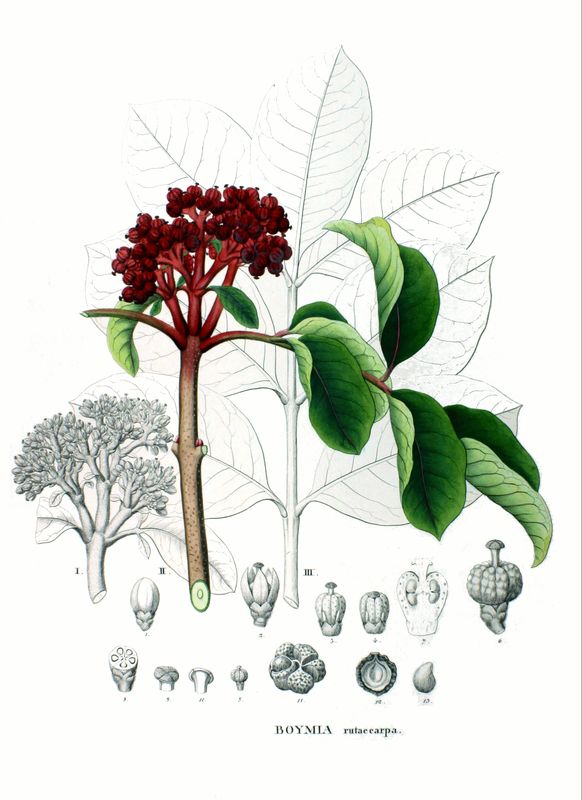

唐詩中的古代植物,現代也可接觸到。中藥常以山茱萸和吳茱萸熟果入藥[6]。前者開小黃花,果子紅色橢圓型,性微溫,味酸,六味地黃丸用之;後者氣味濃烈,花黃白色,果實五角扁球形,橙到紫紅色,性熱、味辛,有溫中散寒之用。重陽古人所插的茱萸,該是吳茱萸。

重陽節乃至金秋,賞菊最合時。菊花在秋季盛開,寒露的第三候,主角就是黃菊。古人重陽不只用茱萸,也簪菊花,還會飲菊花酒。上年秋季,採下菊花莖葉釀酒,今年重陽酒熟,應節嚐秋,並信菊花酒有延年益壽之效。宋文中有稱茱萸「辟邪翁」,菊花是「延壽客」,用上兩者,「以消陽九之厄」[7]。晉代文人陶淵明歸園田居,採菊東籬下,後人仿效,文人雅士更愛秋天特別重陽前後,賞菊啖菊花酒,形成重陽賞菊的風俗。

今年重陽翌日是霜降,按照物候,到秋天最後一個節氣,氣溫向下,露水凝結成霜,草木葉片枯黃落下。然而,處於氣候危機的時代,全球由暖化進而沸騰,到底這個秋天,我們可享受幾多秋意涼風黃葉的美景,見證幾多季候鳥來港準備渡冬?期望若我們一起為環境多設想,減破壞,即使不用刻意與秋天有個約會,她還是願意每年準時應約。

【節氣有時】系列

「二十四節氣」 2016 年獲聯合國列入非物質文化遺產清單,這套中國曆法中精深的時令系統,糅合天文、地理、氣候、物種、農耕、習俗的學問,值得我們用心應用。邀請你與我在日常中、親親大自然時,對應二十四節氣,多一番觀察與思考!2023 年,此專欄將按每月的節氣,與你縱遊香港自然界,一起感應節氣有時,自然有序。

參考:綠色和平《【香港賞花】金黃粉艷的秋色:複羽葉欒樹》

[1] BBC News The extreme summer weather that scorched and soaked the world

[2] 紐約時報中文網《利比亞洪災逾5000人遇難:為何傷亡如此慘重》

[3] Nasa Earth Observatory Storm Aftermath in Derna, Libya 註:參見德爾納市 8 月 25 日和 9 月 18 日的衛星圖片對照。

[4] UN News Libya floods: 'Tragedy is not over' warns UNICEF

[5] 漁農自然護理署《香港的鳥類》

[6] 明報《重陽節|重陽習俗插茱萸 中醫解說山茱萸、吳茱萸入藥功效大不同》

[7] 《二十四節氣 常識一本通》 張超編著(龍圖騰文化出版發行)第十八章寒露