【6月の電気代大幅値上げ】世界のエネルギー危機の原因と解決策は?

2023年6月から、大手電力10社のうち、7社が電気料金を一斉に値上げしました。値上げ幅は各社平均で、15〜39%余りと大幅なもの。

ウクライナ戦争や新型コロナ感染症後の経済復興によって、天然ガス・石油・石炭などの化石燃料のエネルギー価格が高騰しています。

日本中の家計に打撃を与える電気代の高騰も化石燃料の価格上昇とつながっています。ライフラインである電気を安心して使えるようになるために、どんな解決策があるのでしょうか? そして私たちに今できることは?

「室温か食べ物か」高騰する電気代が貧困に拍車をかける

エアコンの需要が徐々に高まる季節です。特に初夏となるこれからの季節は、身体が暑さに慣れていないため、念を入れた熱中症対策が必要です。

電気代高騰はすべての家計に影響を与えます。しかし、その影響が平等であるとは限りません。冬に生活困窮家庭への食糧支援を行うフードバンクに寄せられた相談からは、「エアコンか食べ物か」-そんな究極の選択を迫られている人がいることが伺えました*1。

2022年の6月から8月、熱中症で救急搬送された人はおよそ6万3430人。6月は1万5969人となり、調査を開始した2010年以降、6月としては過去最高を記録しました。

熱中症と聞くと、屋外で発生するイメージを持つ人が多いかも知れませんが、熱中症の3割から4割は住居で起きています(2017年〜2019年)*。室温を適切に保つことは健康のために不可欠。電気代を気にしてクーラーを我慢してしまうことは命の危険に繋がってしまうのです。

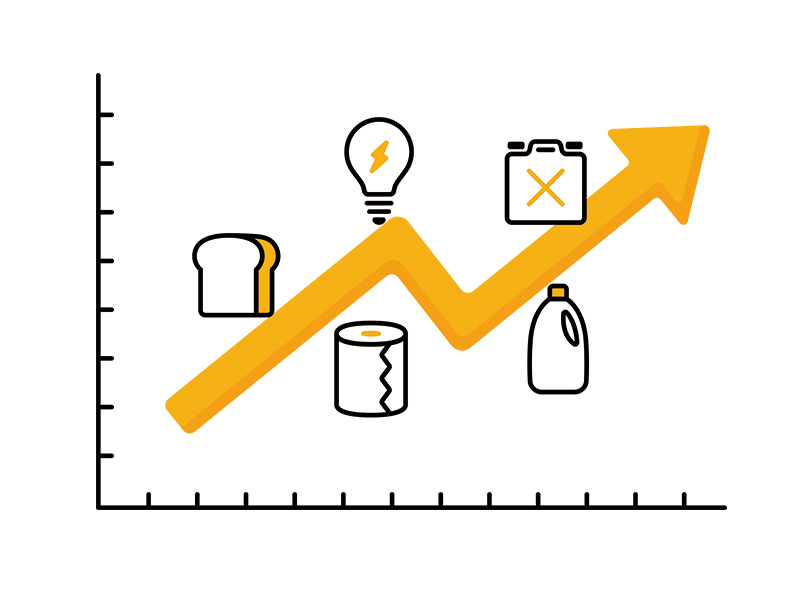

電気代に表れる世界のエネルギー危機

電気代が高騰している原因は、化石燃料エネルギーの価格高騰です。

日本は、発電の約4分の3を輸入の石炭、天然ガス、石油に頼っています(2020年度)*2。化石燃料は、社会・政治情勢に影響を受けて価格が大きく変動する不安定なエネルギーで、ここ数年、以下のような影響をダイレクトに受けて、価格が上昇しています。

・新型コロナ感染症によって一度大幅に減速した経済活動が再開し、原油価格が上昇している

・ロシアによるウクライナ侵攻に対する制裁として、ヨーロッパ諸国がロシアの天然ガスの輸入をやめ、他の国・地域から液化天然ガス(LNG)の調達を始めたことで、国際的にLNGの需要が高まった

・世界最大の石炭の輸出国であるインドネシアが一時的に輸出を禁止するなどして石炭の価格が上昇した

航空券を購入する際の燃油サーチャージのように、私たちの毎月の電気料金には「燃料費調整額」として変動するエネルギー価格が反映されています。私たちの電気代には、世界のエネルギー危機が映し出されているのです。

なお、去年の初夏、発電量がピークほど多くない6月に40℃超えの熱波が襲ったことで「電力ひっ迫注意報」が出されました。これは異例の熱波で急激に電力需要が高まったことで、電力供給の余力が少なくなってしまったことが原因です。つまり日本では燃料の輸入が滞っているわけではないので*3、電気代が市場反応で高騰したとしても、電力自体が足りなくなるわけではありません。

解決策は「断熱」と「再生可能エネルギー」

電気は生活に欠かせないライフラインです。出費を抑えるために無理に節電することなく、どの家庭も快適に暮らせるようにするにはどうすればいいのでしょうか?

解決策となるのが、「断熱」と「再生可能エネルギー」です。

1. 断熱で使う電気を減らす

水筒に入れたお湯が何時間も温かいのに対して、ガラスのコップに入れたお湯がすぐに冷めてしまうように、断熱が施されていない家では熱が窓や壁から逃げてしまい、たくさんのエネルギーを使って部屋を暖め続けなければなりません。

ヨーロッパに比べても断熱技術の採用が著しく遅れていて、夏は暑くて冬は寒い家が多い日本。

去年、市民の働きかけが後押しして建築物へ新しい省エネ基準を採用することが決まり*8、2025年以降、ヨーロッパの基準には大幅に劣るものの、最低限の断熱性能を備えることが求められます。

既存の住宅のための省エネ化支援策*9も始まるので、助成金を活用しながら家の省エネ化を進めましょう。大掛かりな工事をしなくても、ホームセンターなどで手に入る材料で簡単に暖房効率を高めることもできます。

2. 100%国産の再生可能エネルギーでエネルギーを自給する

化石燃料は、価格変動が大きく不安定なだけでなく、気候変動を抑えるためには2050年までに化石燃料の使用をゼロにしなければならない中、持続可能なエネルギーとはいえません。

100%国産で燃料費がかからないエネルギー源である再生可能エネルギーなら、燃料代が社会情勢に左右されることはありません。火力発電や原子力発電と比べて、早く設置できる = すぐ導入できるのも特徴です。

自然の力を使う再生可能エネルギーは不安定というイメージがあるかもしれませんが、太陽光・風力・地熱など得意な環境や時間が異なる再生可能エネルギーを組み合わせて、効率的な送電網で電力を融通することで、安定的に電気を供給することができます。

しかし日本では、再生可能エネルギーは電源の20.3%に止まっています(2021年時点)*10。温暖化対策としてだけではなく、エネルギーの安全保障のためにも再生可能エネルギーによる発電を飛躍的に伸ばすことが求められます。

原発は?

去年岸田首相は「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、新たな原発を増設すること、既存の原発のうち7基の再稼働を目指すこと、現在60年の運転期限の延長を検討することなどを方針として示しました*11。

政府はこれまでも、東電福島第一原発事故後にいったんゼロになった原発を再稼働させて、20~22%の電気を原発で発電しようとしてきましたが*12、老朽化する原発の再稼働には莫大なコストがかかり、またほとんどの原発で運転差し止めの裁判が起きていることもあり、2021年時点で原発は6.9%しか発電できていません*10。

また、運転まで十年単位の時間がかかる原発の新増設を、差し迫ったエネルギー危機の解決策とするのは現実的ではないでしょう。

ロシア産の天然ガスの輸入を停止したドイツでは、2023年4月に原発ゼロを達成。2035年にはほぼ再生可能エネルギー100%の電源構成を目標にしています。

私たちにできること

寒い家で生活すると健康に悪影響があることがわかっており*11、電気代を心配して寒さを我慢することはおすすめできません。こちらで紹介しているような、簡単に、健康的にできる省エネを実践してみましょう。

そして、さらにもう少し先に目を向けて、グリーンピースと一緒に再生可能エネルギー100%の社会を実現するために、一緒に行動していきませんか?

グリーンピースは、ボトムアップで再生可能エネルギーの導入と省エネ施策を進めるように自治体政府に働きかけ、トヨタなどの政府のエネルギー政策に大きな影響力を持つ企業に対しても働きかけを行い脱炭素を推進しています。

こうした活動が、私たちのライフラインである電気が安定して供給されるようになることや、気候変動による猛暑や豪雨などの異常気象の激化から暮らしを守ることにつながっていきます。(2023年1月23日の記事を再編集)