100年前の氷河の過去写真を現在と比較。氷河が溶けると地球はどうなる?

氷河はここ100年でどこまで溶けているのでしょうか。2024年の写真と比べてみました。

気候変動の影響で、北極の氷はどれだけ溶けつつあるのでしょうか。

グリーンピースは、北極の氷河や海氷が過去と現在でどれほど減少したかがわかる比較写真を公開しました。

撮影場所は、北極圏にあるノルウェー領のスバールバル諸島。約50年前と約100年前に撮影された写真の場所を訪れ、同じ場所から氷河や海氷の姿をとらえ直しました。写真からは気候変動の影響が見て取れます。

北極の氷を残すために私たちにできることはあるのでしょうか。温暖化がますます進むことで起きる北極や地球への影響とあわせて見ていきましょう。

【写真で見る気候変動】北極の氷河の過去と現在

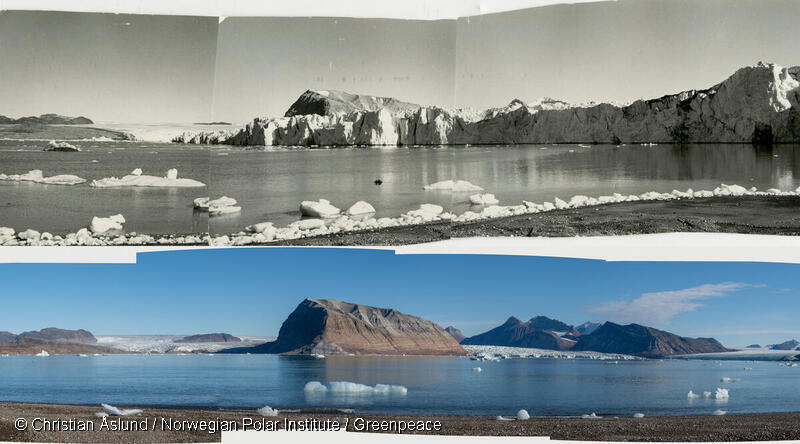

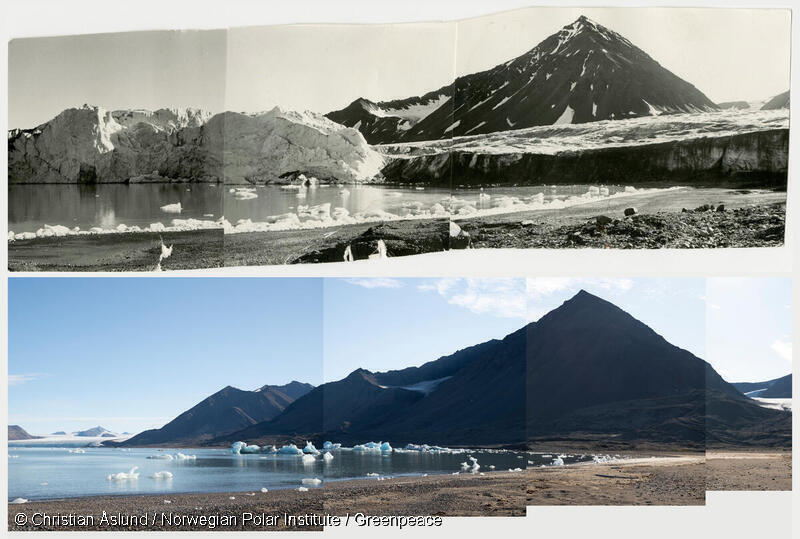

50年ほどで氷河はどう変化した?

夏の北極圏では、過去50年ほどで氷河が大幅に減少しています。

それを明らかにした比較写真を見ていきましょう。現在の写真は2024年夏に撮影されたもの。1967年に撮影された過去の写真でも海氷や山の上の積雪量が少なく、冬季のように辺りが暗くないことから、夏に撮影されたと推測できます。

下:2024年夏に同じ位置から撮影された写真では、島の姿を隠すほど背の高かった氷河がほとんど融解している。

(2024年8月24日)© Christian Åslund / Norwegian Polar Institute / Greenpeace

下:2024年8月24日にグリーンピースが同じ場所で撮影した写真。

(2024年8月23日)© Christian Åslund / Norwegian Polar Institute / Greenpeace

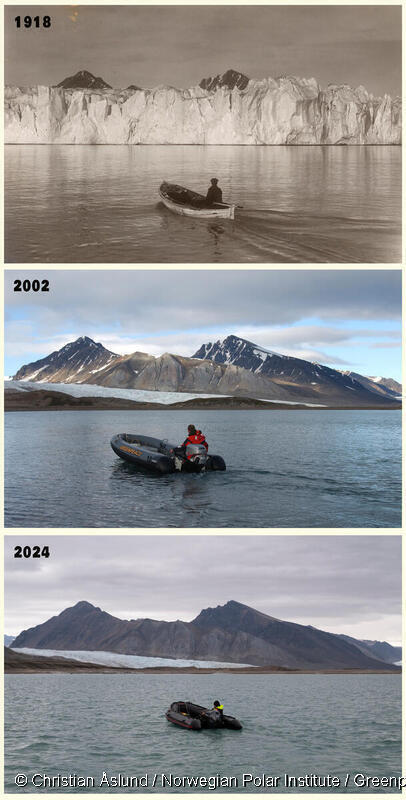

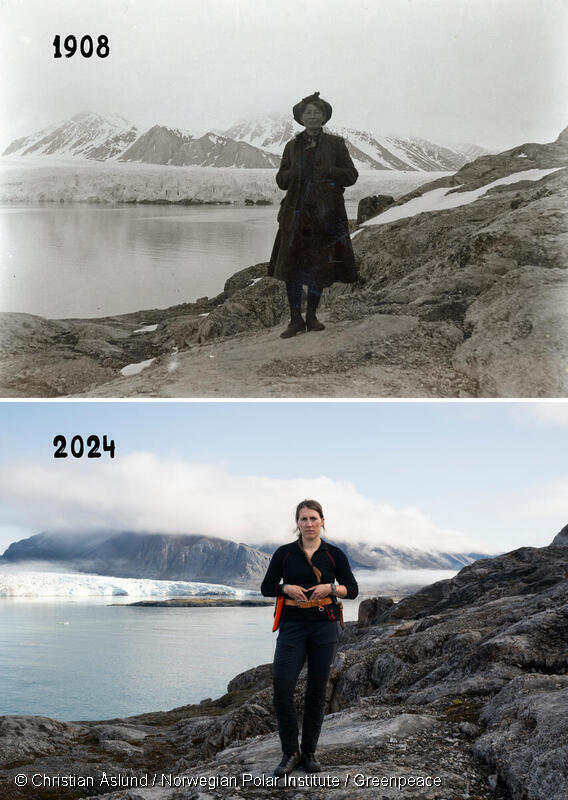

100年ほどで氷河はどう変化した?

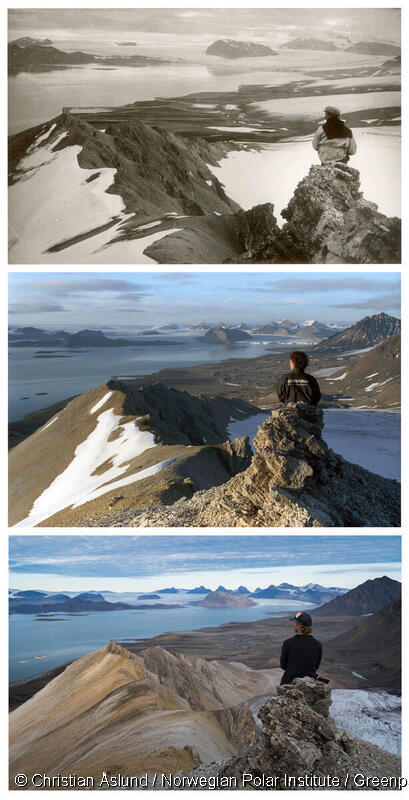

100年以上前の北極には、山の姿を隠すほど背の高い氷河がありました。それが2024年の夏にはほとんど溶けて失われています。以下の比較写真では、それがひと目でわかります。

ここで紹介するのは、夏のブロムストランドブリーン氷河の光景。スバールバル諸島の有名なフィヨルド(※)、コングスフィヨルデンに位置する氷河の一つです。

※フィヨルドとは、氷河によって削られたU字谷に海水が流れ込んで形成された地形や入江のこと。

かつては夏にもその雄姿を見せていた氷河は、1928年から2002年にかけて2キロほど後退。具体的には1960年以降、35メートルずつの後退が観察されてきました。ここ10年ではさらに速度を上げて氷河の融解が進んでいるといわれています。

中:2002年には、島の前にそびえる立派な氷河がほとんど溶けている。

下:2024年には、氷河がさらに溶けている。山にも氷や雪がない。

(2024年8月24日)© Christian Åslund / Norwegian Polar Institute / Greenpeace

下:2024年に同場所から撮影。氷河は後退し、山にも氷や雪が見られない。

(2024年8月23日)© Christian Åslund / Norwegian Polar Institute / Greenpeace

中:グリーンピースのスタッフが2002年に同場所から撮影した写真では、氷も雪も劇的に減ってしまっていることがわかる。

下:2024年夏に撮影された写真では氷河も雪もほとんど見られず、北極とは思いがたい光景に塗り替えられている。

(2024年8月24日)© Christian Åslund / Norwegian Polar Institute / Greenpeace

北極での気候変動の影響は深刻化している?

北極は世界の他地域と比べて約2〜4倍の速度で気温上昇が進んでいることが、近年の研究から明らかになっています*。最も早いケースでは、2027年の夏に北極海の氷がほとんどすべて溶けてなくなる*と予測する研究データもあります。

影響を第一に受けるのは、沿岸地域に暮らす多くの人々。このまま気候変動が進めば、海面上昇による浸水被害だけでなく、永久凍土の融解や土壌侵食なども発生しやすくなり、住民が移住を強いられる可能性が高まることが予想されています。

実際に米アラスカ州西部にある村には北米で初めて「気候難民」となった先住民族がいます。この村では気候変動により永久凍土の融解と侵食が起き、地盤は沈下し、道路などがところどころで崩壊しました。さらには波をおさえていた海氷が減少したことで高波が押し寄せるようになり、川岸の位置が年平均で22メートルも後退。約380人*の先住民族が移住を強いられました。2024年までに終わる予定の全住民の移住には30年もの月日がかかり、円滑に進むものではないことがわかります*。

海氷を暮らしの場とする動物の命も危ぶまれています。

たとえばホッキョクグマは氷から氷へと渡り歩いてエサを見つけるものの、氷と氷のあいだの距離が長ければ長いほど、泳がなければいけない距離も長くなります。泳ぐのが得意なホッキョクグマではありますが、長距離泳ぐことは歩くことよりもはるかにエネルギーを消費します。エサに辿り着くまで、時には数百キロ移動しなければいけないこともあり、母親についていけず溺れてしまう仔グマがいることも、これまで報告されています。

北極の海氷が溶けることは、地球にどんな変化をもたらす?

北極の海氷がこのまま溶け続けることや、海氷のない夏を迎えるようになることは、地球全体にも深刻な影響をおよぼします。

北極はこれまで気温上昇を抑える地球のエアコンのような働きをしてきました。海氷の白い表面が熱を反射することによって、この働きをします。しかし温暖化が進み、海氷が溶け、太陽の熱が反射されず海に吸収されるようになれば、地球温暖化はさらに加速します。氷が溶けた結果、水位も上昇します。これはすでに北極がさらされている現実です。

北極の氷が海洋に溶け出すことで、働きが弱まっている現象はほかにもあります。海の浅いところを流れる温かい表層水と冷たい深層水を混ぜ合わせる働きをする「大西洋南北熱塩循環」です。1850年以降の150年間で劇的に弱まり、ここ数十年では最も弱い状態になっているといわれています*。大西洋南北熱塩循環の変化は、気象パターンにも大きな影響をおよぼし、各地での異常気象にもつながります*。

また、地球の気温が上がれば、永久凍土の融解も進みます。永久凍土とは2年以上連続して温度が0度で、凍結している土壌のことですが、ここにはCO2をはじめ大量の温室効果ガスが貯蔵されています。そのため永久凍土が溶けると温室効果ガスが放出され、さらに温暖化を加速させることも予想されます。

北極の海氷はこのまま溶けていくのか?

気候変動をくい止めるために十分な対策がなされなければ、北極の海氷がこのまま溶けていく可能性は否めません。実際に1970年代以降、北極の夏の海氷の75%*が失われました。

北極の海氷を少しでも残すためには、産業革命前と比べて世界の気温上昇を1.5度に抑えることが非常に重要です。

各国がきちんと気候変動対策に取り組むためには、気候変動における国際ルールを話し合う国連の気候変動枠組条約締約国会議(COP)を通して、世界各国が温室効果ガスの排出量の削減目標を立て、対策に取り組むことが求められています。しかし、気温上昇を1.5度に抑えるには不十分な削減目標を設定している国もあり、世界として十分な気候変動対策に取り組めていないことが現実としてあります。

私たちが暮らす日本の削減目標も不十分です。残念なことに日本は、気候変動対策に消極的な国に贈られる不名誉な「化石賞」を2019年のCOP25より5年連続で受賞しています。

世界の平均気温の上昇が1.5度を超えると、気候システムが不可逆的(再び元の状態に戻れない)かつ大規模な変化を起こすリスクがあると科学者たちは警鐘を鳴らしてきました。だからこそ1.5度という目標に見合うよう、温室効果ガスの排出量の大胆な削減に取り組むことが世界的急務なのです。

北極のために、私たちができること

地理的に見ると、北極は日本から遠く離れています。しかしながら北極の氷は日本においても、気候システムの維持という点で極めて重要な役割を果たします。

つまり私たちが日々の生活で気候変動対策に取り組んでいけば、それは巡り巡って、北極の夏の海氷を少しでも残すことにつながり、私たちの日常生活をまもる結果をもたらしていきます。

北極も地球環境も危機的状況にあることは否めません。しかし、多くの関係者が気候変動をくい止めようと手を取り合い、共通の目標に向かって力強く、より迅速に進んでいけば、私たちの子どもやそのまた子どもたちの未来にも希望が見えてきます。

グリーンピースではこれまで日本をはじめ、世界各国の政府や企業に対し、温室効果ガスの排出削減を求めて世界中の市民とともに活動してきました。たとえば以下のような変化を市民とともに実現できたのも、政府や企業などから一切資金援助を受けず、独立した立場を保っているからこそです。

仲間と手を取り合うと、一人ではできないことが実現できることもあります。ただ、「行動したくても、時間がない……!」そう感じる人も少なくないかもしれません。「地球をどうにかしたい」という思いをグリーンピースのような環境NGOへの寄付に託すことも、できることの一つです。たとえばグリーンピースの場合、活動はすべて個人の方々からのご寄付のみに支えられています。あなたのご寄付で気候変動の活動を後押ししてください。ご寄付がどのような活動に使われているかは、こちらからご確認ください。

気候変動をくい止めるには、これまで以上に野心的な気候変動対策が求められています。一人ひとりの力を束にして、一つしかない地球を一緒にまもっていきましょう。