気候変動を食い止める|世界と日本での取り組み

毎年のように記録を塗り替える猛暑や、突然の豪雨による災害。これらの異常気象の増加は、気候変動の影響と考えられています。地球規模の問題である気候変動は、日本でも深刻化しています。本記事では、気候変動を食い止める具体的な対策から企業やNGO団体の取り組みを紹介します。未来の地球を守るために、私たち一人ひとりにできる行動について一緒に考えてみましょう。

この投稿を読むとわかること

日本で起きている気候変動による変化

日本では世界平均よりも早いペースでの平均気温の上昇が確認されています。環境省「気候変動の観測事実と将来予測(2018年)」は、日本で起きている気候変動による変化と今後予測される気候変動による変化について言及しています。

【現状】

- 日本では、特に1990年代以降に高温を記録する年が増加、長期的には世界平均よりも速い100年あたり1.40℃というペースで年平均気温が上昇している

- 1981年から2010年の30年間で、1時間降水量50mm以上の強い雨の発生回数は約1.4倍に増加

- 降水日数が減少傾向にある一方、短時間に激しく降る雨が増加している

- 1日の最高気温が30℃以上となる真夏日、35℃以上となる、猛暑日の出現頻度が増えている

- 年最深積雪が、1962~2016年で東日本の日本海側と西日本の日本海側で減少している

【予測】

- 21世紀末の年平均気温は全国的に上昇する

- 21世紀末の猛暑日の年間日数も増加し、特に沖縄・奄美では年間で54日程度増加する

- 21世紀末における短時間強雨の発生回数は、全ての地域及び季節で有意に増加する

- 21世紀末の年最深積雪・ 年降雪量は、特に本州日本海側で大きな減少が予測される

出典:環境省 地球環境局「気候変動の観測事実と将来予測【日本】」

気候変動の原因は二酸化炭素の排出

気候変動の主な原因は、化石燃料の使用や森林破壊によって排出される二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスです。特に、電力や交通、製造業などの産業活動において、石炭や石油、天然ガスといった化石燃料が大量に消費され、その燃焼過程で二酸化炭素が大気中に放出されています。

世界全体の温室効果ガス排出量のうち、約73%がエネルギー分野に起因しており、その多くが化石燃料に関連しています。

こうした状況を受け、二酸化炭素の排出を抑制する再エネへの転換が、気候変動対策の中心的な柱となります。

気候変動の原因については、以下の記事でくわしく紹介しています。ぜひご覧ください。

社会全体で取り組むべき気候変動対策

気候変動の深刻化を食い止めるには、個人の努力だけでなく、社会全体での取り組みが欠かせません。国や自治体、企業、市民がそれぞれの立場から行動を起こし、社会のシステムを変化させることで、一人では成し遂げられないような大きな成果を生み出すことができます。

では、具体的にどのような対策が有効なのでしょうか。本章では、科学的な根拠を基に必要とされる気候変動対策を紹介します。

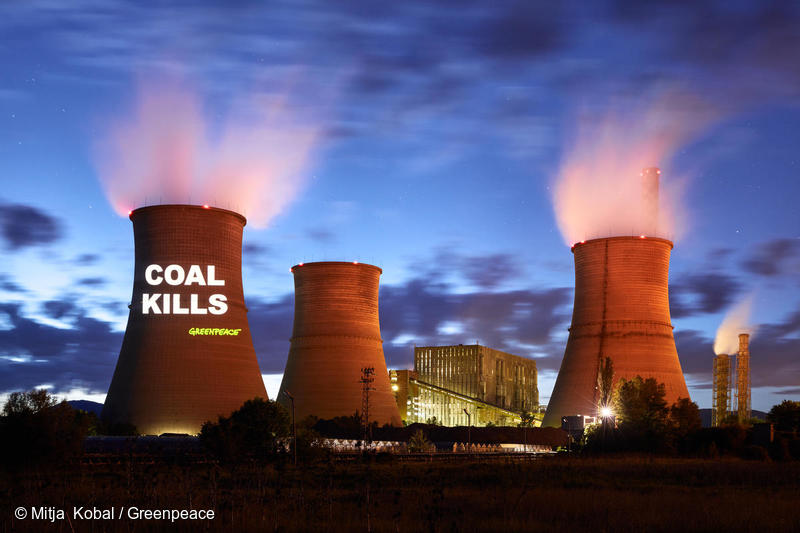

化石燃料からの脱却

世界の気温上昇を抑えるために、最も重要かつ緊急性が高い対策が化石燃料の使用の大幅削減です。石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料を燃やすことが、二酸化炭素排出の最大要因であり、気候変動を加速させています。

気候変動に関する政府間パネル(以下、IPCC)の第6次評価報告書では、「エネルギー、産業、輸送における化石燃料の燃焼が、100年スケールで最も大きな気温上昇の要因である」ことが、確信度の高い事実として強調されています。

今後数十年の間に世界的な脱化石燃料化が進まず、二酸化炭素およびその他の温室効果ガスの排出量の大幅削減が叶わない場合には、21 世紀中に1.5°Cおろか、2°Cの温暖化が避けられないと見通されています。

持続可能な社会を実現するためには、化石燃料に依存したエネルギー体制からの迅速な転換が不可欠です。再生可能エネルギーへの移行は、私たちの暮らしを守る重要な第一歩となります。

出典:IPCC AR6 WG1報告書 技術要約(TS)暫定訳(2023年3月9日版)

再生可能エネルギー関連技術の発展

気候変動を抑えるためには、化石燃料の段階的な廃止、そしてその代わりとなるエネルギー源の確保が不可欠です。太陽光や風力、地熱、水力、潮力といった再エネは、発電時に温室効果ガスをほとんど排出せず、持続可能な社会の基盤となるエネルギーとして注目されています。

現在、国際的に特に太陽光発電と風力発電の技術革新が進んでおり、国際エネルギー機関IEAは2025年のはじめには再エネの発電量が石炭を抜いて最大となると予測しています。日本でも再エネを主力電源とするため、またエネルギー自給率を向上させるためにも再エネ関連技術の発展にともなうコストダウン、大規模導入が急がれます*。

いま、世界の多くの国が化石燃料依存からの脱却を目指し、政策や投資を再エネへと大きくシフトさせています。

森林保護

森林は、地球温暖化を防ぐ「天然の炭素吸収源」です。木々は大気中の二酸化炭素を吸収し、大地に貯留する働きを持つだけでなく、土壌や水循環、生物多様性の保全にも大きく貢献しています。

しかし、近年は森林火災の頻度や規模が増加し、干ばつや高温による枯死も相次いでいます。2025年2月に発生した岩手県北部の大船渡市の森林火災は、約1,200ヘクタールにも延焼し、過去30年以上で最大規模となりました。

森林火災は、森林に蓄えられていた二酸化炭素を放出し、気候変動をさらに加速させる要因になります。そして気候変動は、干ばつや高温を引き起こし、大規模な森林火災の発生リスクを高めます。このような悪循環を断ち切るためにも、森林保全は重要な気候変動対策であり、温暖化の進行を止めることが、結果として森を守ることにもつながっていきます。

海洋保護

地球の二酸化炭素排出量の約25%を吸収する海は、気候変動の影響を最前線で受け止めています。温暖化が進むことで海の温度は上昇し、海水の酸性化が深刻化しています。

IPCC報告書は過去40年間に、人為的な二酸化炭素の吸収を主な要因として、世界的に海洋酸性化が進行していることを指摘しています。急速な海水温度の上昇と酸性化によって海洋生態系のバランスが崩れ、魚類やサンゴ礁の生存に悪影響を及ぼしています。

また、プラスチックごみなどによる水質汚染問題も顕著で、海洋の保全区域を拡大する取り組みが急がれています。海の健康なくしては、地球の持続可能性はあり得ません。

個人ができる具体的な気候変動対策

気候変動への対策は、私たち一人ひとりの日常の選択からも始められます。小さな行動でも、多くの人が取り組めば大きな変化につながります。ここでは、明日から実践できる具体的な行動例をご紹介します。

- 公共交通や自転車を利用し、グリーンな移動手段を選ぶ

- 使い捨てプラスチックの利用を減らす

- セカンドハンドショップやリサイクルショップを選んでリユースのお買い物をする

- 住まいの断熱対策を行う

- 野菜中心の食生活にシフトする

- 長く使える製品を選ぶ

- 自然エネルギーの電力に切り替える

- 意見箱などを活用し、自治体や企業に、対策を求める声を届ける

- 自分の選挙区の政治家に気候変動対策を求める

- 気候変動対策をしっかりと公約に含めている政治家を選ぶ、応援する

- グリーンピース・ジャパンの活動に参加したり、寄付で応援する

こうした行動は、すぐに取り組めるだけでなく、周囲への良い影響を生む「気候変動へのポジティブな連鎖」となります。

近年は、マイボトルの使用や公共交通の利用、省エネやリサイクルなど、身近な行動が広がっていますが、それだけでは気候変動のスピードには追いつけません。

本当に必要なのは、社会の仕組みに働きかけることです。たとえば、自治体や企業に声を届ける、そして、私たちグリーンピース・ジャパンのような中立的な非営利団体の活動に参加することも、社会を持続可能な方向へ動かす大きな力になります。

世界ですすむ気候変動対策

次に、世界ですすむ気候変動対策を見てみましょう。

産業革命を通じて石炭を大量に利用し、経済と社会の近代化をけん引してきたイギリスは2024年、142年に長きにわたる石炭火力発電を完全に廃止しました。これは脱炭素社会に向けた大きな転換点となっています。

また、2010年にわずか7%だったイギリスの再生可能エネルギー発電量は、2024年前半には50%超上昇し、記録的な水準となりました。

ドイツでは、再エネの導入が急速に進められており、2023年には電力の約52%が再エネ由来となっています。 太陽光や風力などの新技術が政策支援を受けながら加速しています。

スウェーデンでは、1991年に導入された高炭素税のもとで、経済成長とCO2排出削減の両立を実現しています。炭素1トンあたりの課税額は世界最高水準でありながら、GDPは着実に成長しており、炭素税が経済の妨げにならないことを実証しています。

“デンマークのお荷物”と呼ばれたロラン島は、経済危機のなかで悲観せず、地域の未来に希望を持って再生可能エネルギーへの転換に踏み出しました。きっかけは、ある農家が「風が吹くだけで電気がつくれるなんて素晴らしい」と、自分の土地に小さな風車を建てたことが原点だったといいます。

こうした“個人の好奇心”から始まった動きは、やがて地域全体を巻き込み、今では電力自給率800〜1000%という圧倒的な成果を生み出しました*。

気候変動対策と聞くと、いまある便利なものや生活を「我慢する」という印象を受けますが、デンマークのロラン島のように、前向きな行動が地域を変え、経済や暮らしに力を与えることもあるのです。

韓国でも低炭素社会の実現に向けた取り組みが進められています。たとえば、ソウル市では、バスや地下鉄を一定期間定額で利用できる「気候カード」を導入。市民や観光客の移動手段を公共交通に転換し、温室効果ガスの排出削減をめざしています。

グリーンピースが進める気候変動対策への取り組み

グリーンピースが進める気候を守るための取り組みは、未来から逆算しての必要な目標達成が目指され、戦略的に計画されています。市民との連携、企業や政治への働きかけなど、脱炭素社会の実現に向けたさまざまな取り組みを進めています。

例えば、今、子ども達の学びの場が気候変動の影響を受け、「暑すぎる、寒すぎる」環境下に置かれています。そうした過酷な現状を断熱施策で緩和すべく、実態を調査し、報告書にまとめ、メディアや自治体などに情報提供を行うなど、過酷な環境から子供たちを守るためにキャンペーンを行っています。活動や調査が新聞にとりあげられ、地方議会や国会質問で取り上げられるなど、変化を生み出しつつあります。

また、日本における二酸化炭素排出量のうち16.5%を自動車の排出が占めています。ここが変われば大きな流れを生み出せると考え、グリーンピース・ジャパンでは、日本の大手自動車メーカーに対して、サプライチェーン全体の二酸化炭素排出量を削減するよう求める活動も展開しています。2025年3月には、国内メーカー8社の排出量の実態に関する調査報告を発表。電動化の遅れや気候変動への対策不足を指摘するなど、企業の行動変容を促しています。

実は、プラスチック問題も単なるゴミ問題というだけでなく、気候変動にも大きなインパクトを与える深刻な要因となっています。大量生産・大量消費・大量廃棄のビジネスモデルは膨大なエネルギーを消費するだけでなく、大量の二酸化炭素排出源にもなっているからです。だからこそ、グリーンピースでは、この問題を上流から変えていくことの重要性を訴え、プラスチックにまつわるルールを変えるために、実効力ある国際条約の制定に向けて世界規模で活動しています。

気候変動対策を知って、明日から行動しよう

本記事では、気候変動を食い止めるために世界全体に求められている対策、そして実際に私たちができる身近な気候変動対策について紹介しました。

日本では、真夏日や猛暑日の増加、集中豪雨等の異常気象事例の増加による災害リスクの高まり、さらには農作物の不作や品質低下といったさまざまな影響がすでに現れています。その主な原因は、人間の活動によって排出される温室効果ガスであり、特に化石燃料の利用や森林伐採が大きく影響しています。

このような課題に対して、政府や企業、NGO、市民の連携が求められています。グリーンピース・ジャパンのようなNGOは、科学的な知見を基に、寄せられた市民の意見や思いをかたちにし、政策者や企業に働きかけ、変化を後押ししています。

私たち一人ひとりが日々の暮らしのなかでできることは多くあり、小さな行動の積み重ねは、やがて社会を変える力になります。社会運動に関する研究では、「人口のわずか3.5%が積極的に行動すれば社会は変わる」といわれています*。つまり、少人数の市民による真剣な行動が、大きな変革を生み出す鍵になるのです。

未来の気候を守るために、まずは身近な一歩から始めてみませんか。今日の選択が、明日の社会をつくります。