コンビニの使い捨てプラごみをどう減らすか? 消費者の意識調査結果をもとに

この投稿を読むとわかること

プラスチックごみ問題は、地球規模で起こっている喫緊の課題です。特に日本は、ひとりあたりのプラスチック容器包装廃棄量が世界第2位*。その責任は重いです。こうした状況に対処すべく、2022年4月にプラスチック新法(プラスチック資源循環促進法)が施行され、3年が経ちました。

この法律は、3R(リデュース、リユース、リサイクル)+Renewable(再生可能)を基本原則としてプラスチックごみ削減を目指した取り組みでしたが、実際にどのような効果を発揮したのでしょうか?

コンビニプラごみの現状〜グリーンピースの独自調査が明らかにしたこと〜

法律が施行された後もプラスチックごみ問題は依然として解決に向かっているとはいえません。

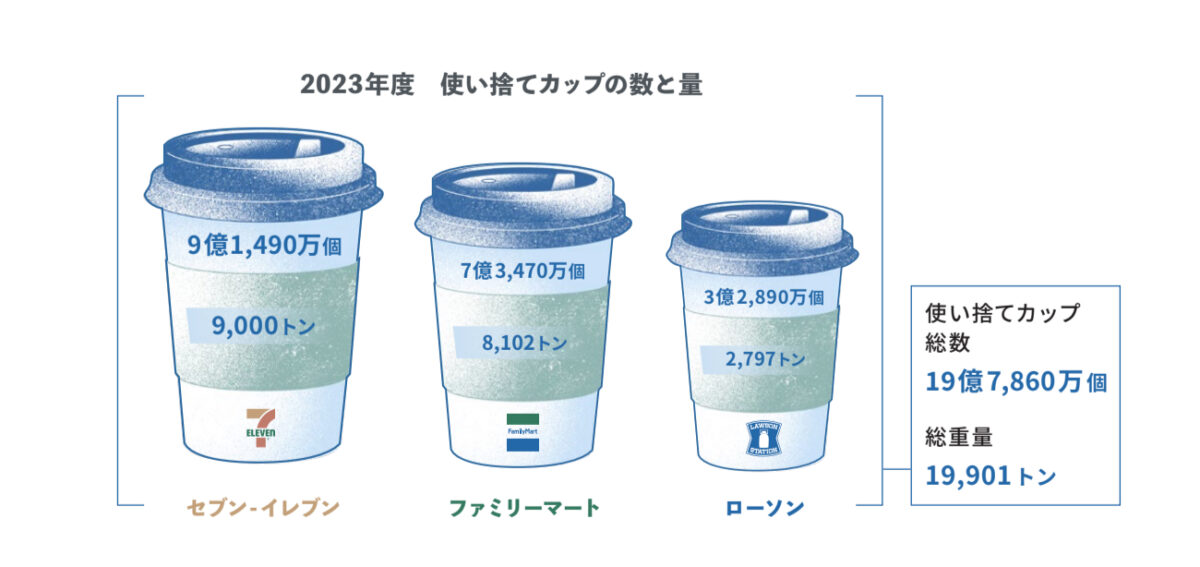

2024年11月、グリーンピース・ジャパンは大手カフェチェーン3社とコンビニチェーン3社を対象に、使い捨て容器包装の消費量を明らかにする独自調査を行いました。その調査で明らかになったことは、コンビニにおける驚くべき消費量です。日本の三大コンビニチェーン(セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン)は、年間約20億個の使い捨てカップと、おにぎりや弁当の販売に関連する約82億個の使い捨て容器包装を消費していることが明らかとなりました*。

コンビニの対応策とは? グリーンピース・ジャパンの調査結果から見える根本的原因

大量のプラスチックごみに対して、コンビニはどのような対応策を取っているのでしょうか。上記コンビニ3社は、共通してプラスチックごみの削減を掲げています。しかし、講じられている対策は表面的であり、プラスチックごみの廃棄量を増やしている「使い捨て」という根本的な原因には触れていません。

例えば、セブン-イレブンは、プラスチック新法の施行に応じて、植物由来素材を30%配合して作られたスプーンやフォークの導入を発表しましたが、これはフランチャイズオーナーが希望した場合に限られ、さらに代替素材の使用は使い捨てによる廃棄物増加の根本的解決にはつながりません*。ファミリーマートでは、2024年1月からカトラリー類の有料化を開始しましたが、これも全店舗ではなく100店舗のみでの実施にとどまっています*。

カトラリー類への重点的な取り組みが目立ちますが、プラごみの主要量を占める食品容器やボトル、カップなどの使い捨て容器包装に関する大きな取り組みは実施されていません。カトラリー類への対策に重点が置かれる背景には、プラスチック新法で定められた削減対象12品目に、カトラリー類が含まれる一方で、プラスチック容器包装は「容器包装リサイクル法」の範疇に入るからです。

問題を引き起こしている最大の原因「使い捨て」というあり方を制限しない限り、問題の根本的解決は難しいでしょう。問題の解決には、もう一歩踏み込んで、コンビニの食品容器やボトル、カップなどの使い捨て容器包装を減らすという施策を進めていく必要があります*。

一方で、ローソンは2030年までに容器包装プラスチックを30%削減する目標を掲げています。また、ナチュラルローソンの一部店舗で実施されている量り売りは効果的な取り組みといえます(一部店舗における特定期間の実施)。引き続き、各コンビニには使い捨てない買い物の仕組み整備への積極的な取り組みが求められます。

これまでコンビニ3社のプラスチックごみ削減に関する取り組みを紹介しましたが、共通する最も重要な課題は、大量廃棄を生み出す背景にある使い捨てのビジネスモデルについて抜本的な対応を取っていないことです。これらの使い捨て容器包装が環境へ与える影響は非常に大きく、特にそれらが適切な処理をされずに廃棄されると、マイクロプラスチックなどのさらなる問題につながってしまいます。

使い捨てからの脱却は可能か? 消費者の意識調査結果

コンビニにおける現在のプラスチックごみ削減のための取り組みはいずれも、使い捨てを抜本的に減らすためのシステムチェンジを目指しているとはいえないものでした*。では、使い捨てを減らす方法には、どんなものが考えられるでしょうか。

2025年2月、グリーンピース・ジャパンはコンビニの包装に関する消費者の懸念と行動について意識調査を実施しました。その調査結果から、どのように使い捨てを減らしていけば良いのかについて考えます。

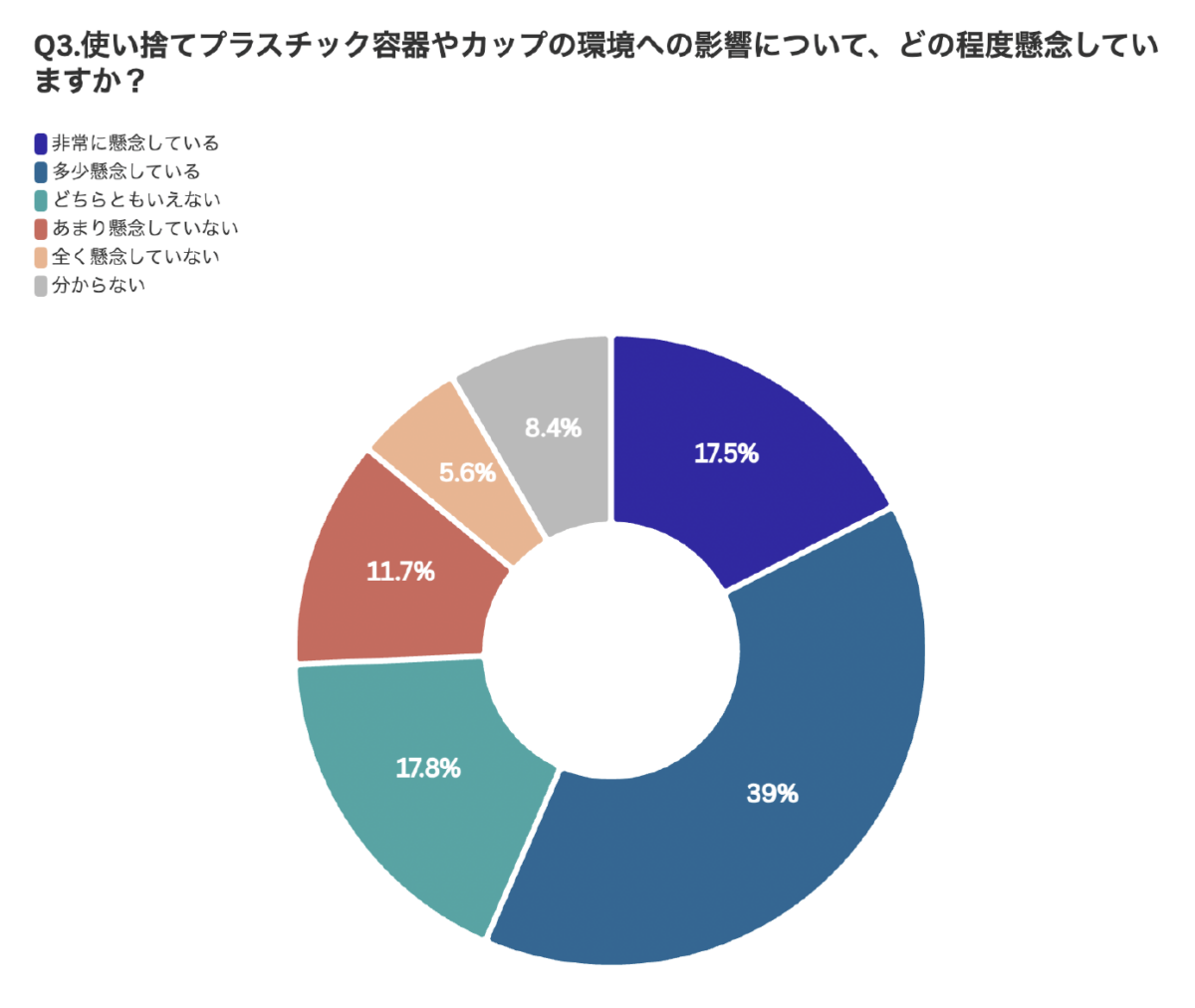

まず、「使い捨てプラスチック容器やカップの環境への影響について、どの程度懸念していますか?」という質問項目では、50%以上の回答者が「非常に、もしくは多少」懸念していることが分かりました。

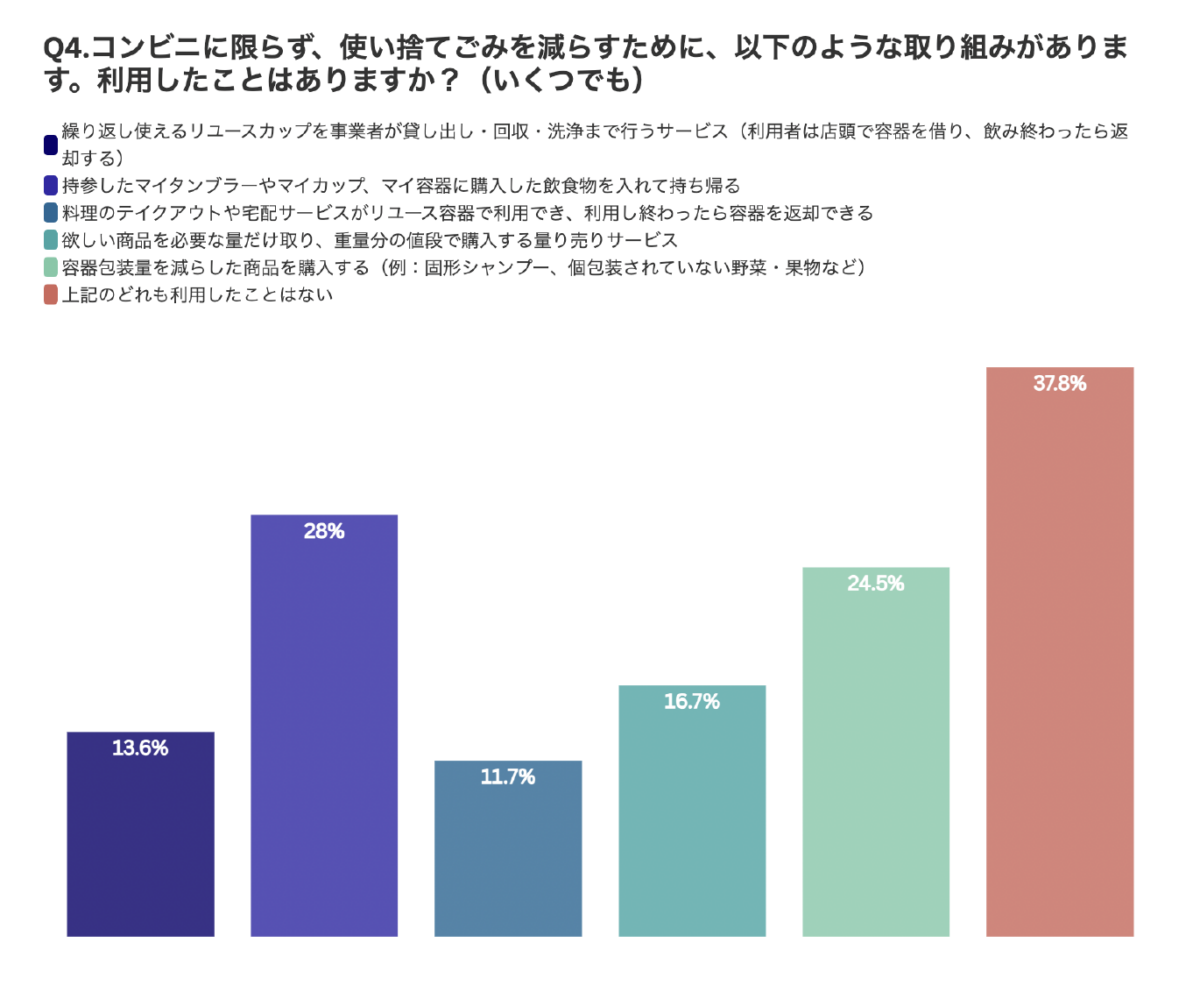

また、「使い捨てゴミを減らすための取り組みを利用したことがあるか(Q4)」という質問では、利用したことがないという回答者が最多の37.8%でした。

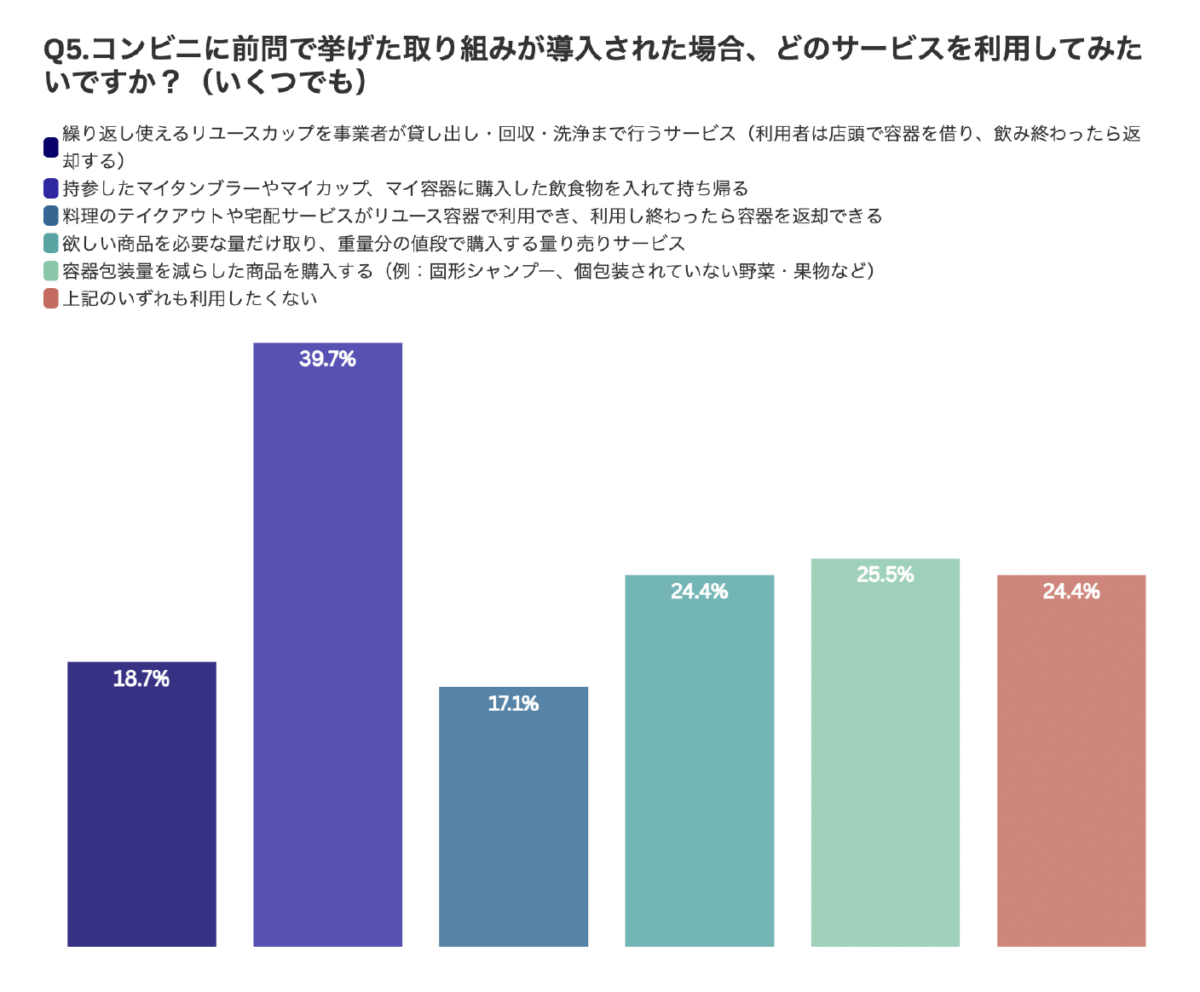

他方、選択肢に挙げた5つの取り組みのうち、「具体的にどのような取り組みを利用したいか」という質問(Q5)では、40%近くの回答者が、マイカップなど、持参した容器の利用を考えています。次いで25.5%が「容器包装量を減らした商品の購入(例:固形シャンプー、個包装されていない野菜・果物など)」と答えており、24.4%は量り売りシステムを試したいと考えています。

他にも、18.7%はレンタル・リユースシステムに興味があると回答しました。つまり、まだリユースを利用したことはないけれども、意欲や関心がある潜在層は少なからずいることが、この意識調査結果からは見て取れます。

マイ容器の利用や量り売りなど、使い捨てごみを減らす取り組みがコンビニに導入された場合、割引や利便性があれば利用したい人はそれぞれ30%以上で、利用したくない理由で最も多かった「衛生面が気になる」(7.7%)を上回りました。

国際プラスチック条約の再協議に向けて

2025年8月には、プラスチック汚染解決を目指す国際的に法的拘束力のある国際プラスチック条約(以下、プラ条約)に関する政府間交渉が再開される予定です。昨年の11〜12月に韓国の釜山で開催された5回目の政府間会合(INC-5)では、プラスチックの生産規制に関する各国の意見が対立し、合意は延期となりました。

グリーンピース・ジャパンは、実効的なプラ条約の締結を求める署名活動を行い、提出しています。今後もプラ条約が真に効果的な内容で合意されるよう注視と提言を続けます。

交渉再開に向けて、政府と企業はプラスチックごみ問題に対して表面的な対策ではなく、革新的で長期的な解決策の必要性を深く理解する必要があります。

今回の意識調査でも明らかになったように、使い捨てゴミを減らす取り組みが導入されればそれを利用したいと考える消費者は一定数います。私たちひとりひとりが、何を選んで、どこにお金を投じるかということも、消費活動を通した投票です。個人の心がけや努力だけに頼るのではなく、プラスチック容器包装を使い捨てずにできる買い物の仕組みづくりを進めるためにも、政府や企業を一緒に後押ししていきましょう。