綠色和平公布最新海洋監測紀錄 世界級珊瑚景觀拉警報

臺灣珊瑚生態豐富,坐擁許多國際級海洋生態和景觀,然而,缺乏有效管理的海洋保護區,正導致這些珍貴生態瑰寶逐步流失。綠色和平團隊於今年 7、8月走訪屏東小琉球、澎湖南方四島及臺東三仙台,展開珊瑚生態調查,並結合「船舶自動識別系統」(AIS) [1] 研究漁船帶來的生態壓力。結果發現兩大問題:三地海域因缺乏有效漁業管理,法規漏洞導致執法困難,造成漁業資源枯竭、珊瑚生態持續衰退,面臨漁業、觀光與生態三輸的巨大挑戰。

綠色和平海洋專案發言人邱聰榮指出:「本次調查顯示,這些珊瑚生態系正急速衰退中,不僅珊瑚覆蓋率下降、魚類資源枯竭,更導致生態鏈不穩定的風險增加。《海洋保育法》三讀通過已逾一年,海保署應加速落實行動,將『強而有力的漁業管理』立即納入海洋保護區核心設計,才能止住生態崩潰,守住臺灣得天獨厚的海洋景觀。」

綠色和平團隊這次於屏東琉球水產動植物繁殖保育區、澎湖南方四島國家公園,以及臺東三仙台風景特定區進行水下生態紀錄,蒐集來自 20 個潛點的珊瑚生態系監測影像,並製作成影片。根據紀錄結果,小琉球與澎湖南方四島水域多處珊瑚礁都被藻類大量覆蓋,部分情況嚴重者,更僅剩白色骨骼殘骸。澎湖知名潛點「紫色薰衣草森林」即為一例,過往色彩繽紛的珊瑚景觀,如今只剩一片死寂。

除了珊瑚健康衰退,綠色和平團隊也觀察到,三地海域普遍有大量廢棄漁具纏繞珊瑚,不僅阻礙珊瑚成長,還進一步破壞其棲地,而且這些區域的魚群數量稀少,顯示珊瑚生態系整體的健康與韌性持續下滑,同時也揭示漁業活動可能正為這些生態系帶來不容小覷的壓力。

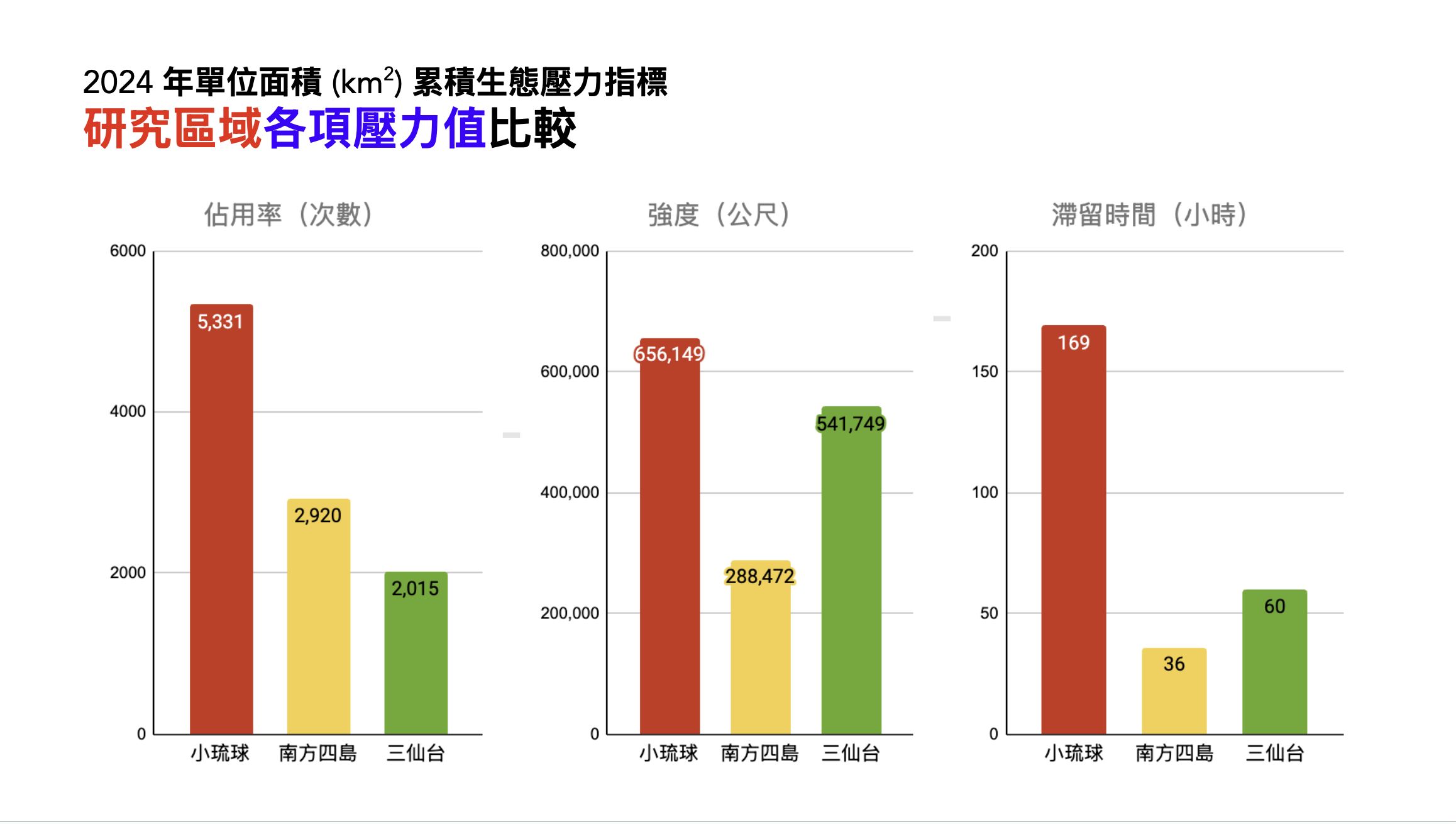

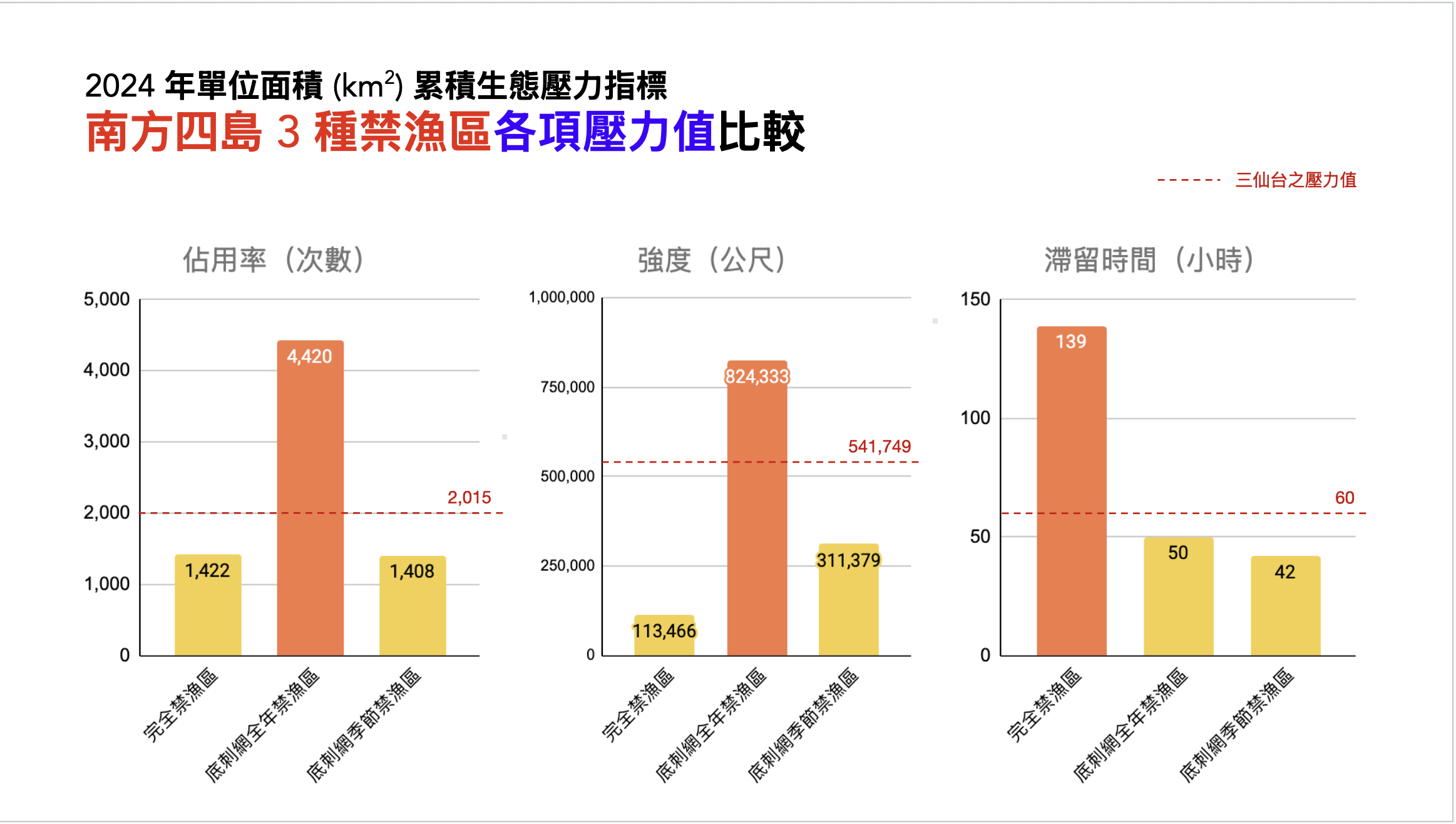

為進一步掌握漁業活動對海洋生態的潛在影響,綠色和平團隊透過 AIS 數據,盤點 2024 年這三個區域的漁船活動,並藉由船舶的「強度/行經距離」、「佔用率」(即出現頻率)與「滯留時間」推估各海域生態壓力[2]。數據顯示,三項指標皆以小琉球海域壓力最高;而在佔用率上,南方四島則略高於三仙台。值得進一步關注的是,南方四島國家公園內的禁漁區也出現部分偏高數值,例如「完全禁漁區」的滯留時間與「底刺網全年禁漁區」的強度,顯示禁漁區執行效果可能面臨挑戰。

邱聰榮解釋,經交叉分析三地的 AIS 數據與水下珊瑚生態監測結果後發現,漁船活動頻繁的區域,其水下珊瑚衰退程度相對嚴重,兩者呈現正相關。然而,珊瑚生態較差的小琉球和澎湖南方四島,竟都屬現行的海洋保護區,許多漁船活動值卻遠高於尚未被劃入海保區的三仙台。

此外,官方相關數據也凸顯執法量能不足的隱憂。2024 年,小琉球海保區內共發生 291 件違規,卻無一件結案,更不用說處分;南方四島國家公園則有 148 件,僅 57 件獲處分,處分率不到半數。更令人擔憂的是,該園全區僅配置 3 名巡守隊成員,每人平均負責 118 平方公里,相當於 454 座大安森林公園。

長期關注澎湖海洋生態的海洋公民基金會執行長王曉嬋也透過預錄影片表示:「南方四島國家公園既然定位為海洋型國家公園,扮演種原庫的角色,就應該享有最嚴格的管理與保護,在未來的南方四島國家公園通盤檢討應強化漁業管理、提升執法與監控能量,不要讓違法者有機可乘,最重要的是要落實執法,否則一切只是空談。」

國立臺東大學生命科學系助理教授兼臺灣珊瑚礁學會常務監事段文宏則指出:「根據科學研究,過度捕撈是全球珊瑚礁最廣泛的威脅之一。特別是草食性魚類扮演關鍵角色,能抑制藻類過度生長,維持基質開放性,為珊瑚復育創造條件。當這些魚群因捕撈而減少,藻類往往迅速擴張,使珊瑚難以恢復,進而降低整體生態韌性。國際經驗顯示,有效的海洋保護區不僅需要劃設邊界,更需結合漁業管理,包括針對草食魚類的保護措施、禁漁或限漁規範、長期監測與在地社區合作,才能確保臺灣海洋資源的永續發展。」

邱聰榮強調,「臺灣海洋原本擁有世界級的景觀,吸引無數遊客,但是漁船活動已對珊瑚生態造成高度壓力,情況不容忽視。因此呼籲政府,儘速將漁業管理納入優先海保區規劃,以扭轉珊瑚生態惡化劣勢,並跟上國際海洋保育趨勢。」

針對臺灣珊瑚衰退問題,綠色和平呼籲海委會:

- 優先將漁業管理納入海洋保護區規劃

- 利用《海保法》儘速將小琉球、南方四島及三仙台劃為海洋庇護區

- 整合漁業署、觀光署、海保署及地方政府,合力限制破壞性活動、有效落實海洋保育

備註:

[1]「船舶自動識別系統」(AIS) 是安裝在船舶上的一套定位追蹤系統,主要目的為避免海上碰撞事故,也是目前少數可藉由公開數據 (open source) 管道瞭解人類海上活動的方式之一。因此這次分析採用 AIS 數據推估海上活動對生態帶來的潛在壓力。

[2] 漁船與觀光船的 AIS 數據量差異極大:以 2024 年來看,漁船(編號30)為 1.1億筆,娛樂船(編號37)為 380 萬筆,因此本研究以漁船作為資料收集標的。