綠色和平發布公園潛藏熱傷害危機

千張照片牆陳情環境部 籲氣候調適計畫保護兒少

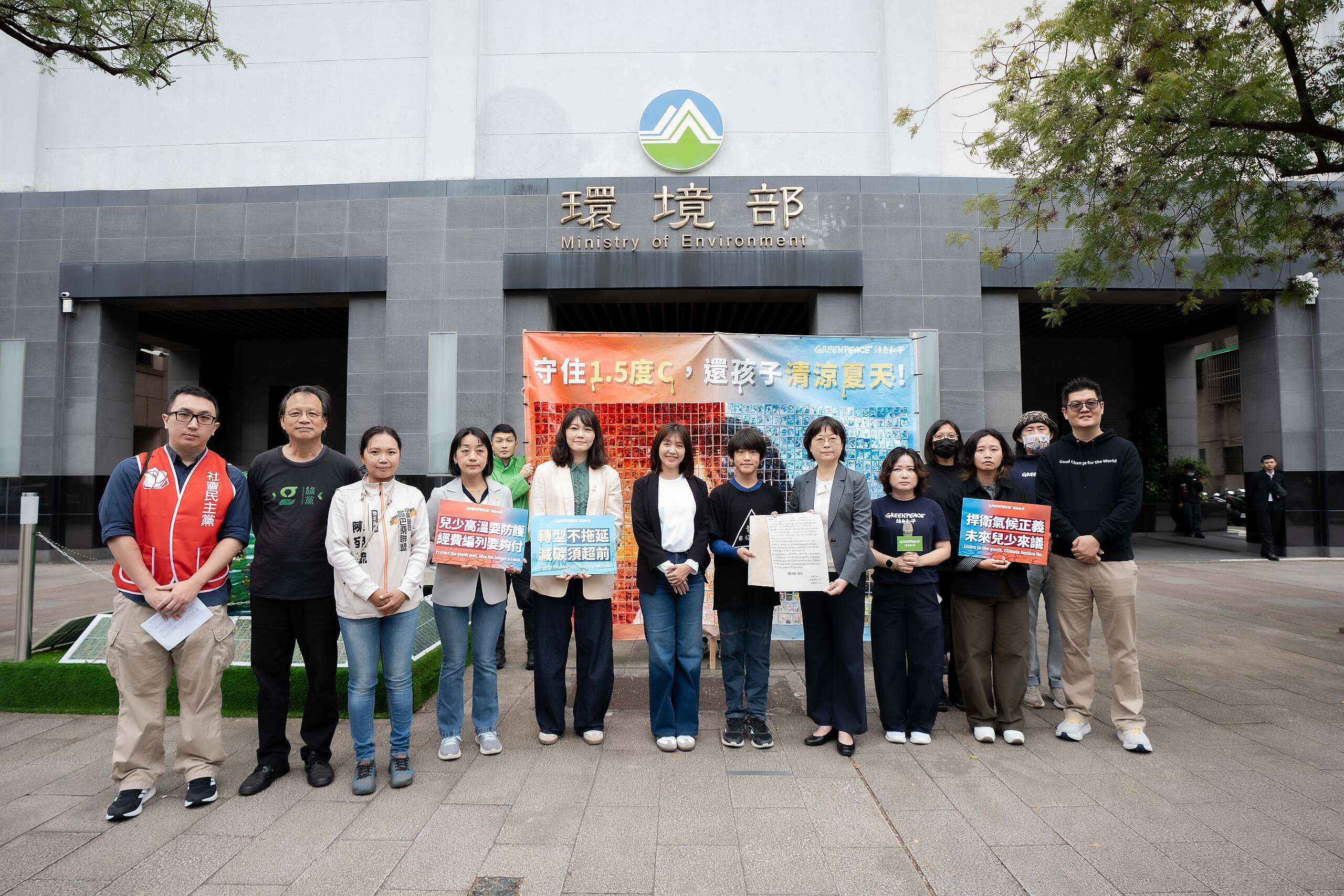

第30 屆聯合國氣候變化大會(COP30)主辦國巴西已把健康列為重點的氣候危機調適計畫,世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞亦直言:「氣候危機也是健康危機」,健康將成為未來COP正式談判的議題。綠色和平11月21日與跨黨派立法委員和代表、親子團體及兒少代表帶著由1000張親子照片組成的巨型照片牆,於環境部前舉辦陳情記者會。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示:「國家氣候變遷調適計畫投入數千億元,卻在數百頁藍圖中出現結構性盲點,完全沒有將『兒少族群』列為氣候脆弱群體。這種政策上的缺位,導致後續執行也缺乏專項經費與行動計畫,造成相關部會對兒少調適工作互踢皮球。當全球都在關注抗高溫調適時,政府必須正視兒少的需求,重新修訂調適計畫並加速減碳。」

記者會中,綠色和平與台南應用科技大學助理教授兼環境與應用研究中心主任楊馨茹發表《被高溫偷走的童年II:公園熱傷害風險調查》,發現政府雖在近年投入數百億元推動「特色公園」計畫,但研究中16座近十年新建或改建的熱門特色公園中,有9座公園都是整天處於熱傷害風險 [1]狀態中。加上因遮蔭不足,更有2座公園指外線指數(UVI)實測已達到高量級 [2],導致兒童僅20分鐘內即有曬傷風險。臺南應用科技大學主任楊馨茹補充:「本研究顯示,高溫與紫外線正悄悄削弱孩童的遊玩舒適及健康,都市公園的設計速度仍追不上升溫的城市。因此遮陽非常重要,同時也需要正確的微氣候 [3]資訊,守護孩童一起走過越來越熱的未來。」

立委張雅琳亦為兒少發聲,表示高溫已不只是讓孩子「覺得熱」的問題,而是直接壓縮了他們奔跑、遊戲與探索世界的童年空間,「政府必須把孩子納入政策中心,不能等政策做完才想到要『保護』。孩子應該在政策制定過程中就能被看見、被聽見。未來我也會將在國會推動更完善的兒少抗高溫措施與能源轉型,並提醒政府:能源轉型的速度,不能慢於孩子長大的速度。」

台灣基進秘書長吳欣岱表示,身為醫師,她最擔心的是兒童在高溫下比成人更快升溫、也更容易脫水。孩子不是縮小版的大人,在體溫調節與心肺耐受上都更脆弱,高溫造成的傷害不只發生在一個夏天,甚至可能留下長期健康風險。她強調,高溫正在壓縮孩子的童年,政策不能再慢,能源轉型必須追上孩子長大的速度。台灣好鄰居協會秘書長楊國正表示,依照聯合國《兒童權利公約》一般性評論第 26 號,兒童有權享有乾淨空氣、安全飲水、無毒環境,以及健康的自然生態系。每一位兒童不只是氣候危機的承受者,更是有權利參與、被聽見、有機會影響政策。呼籲環境部設立兒童優先的氣候預算制度,並提供兒童友善的氣候資訊,優先關注兒童的需要和聲音。

兒少代表吳際在記者會上朗讀出陳情信,希望政府要重視兒少表意權,讓小孩在總統府氣候變遷委員會有發聲的機會,「目前政府對兒童的高溫應變措施,並沒有相關的預算及對策,希望政府可以提出應變措施,因為現在極端氣候災難越來越嚴重,我住的冬山上星期一天就下了800公釐的雨,導致淹大水,希望環境部跟經濟部加速能源轉型、減碳進度。」

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀再次強調,兒少高溫調適不應該成為跨部會體系中,無人真正承諾或負責的『空白地帶』。政府必須從《國家氣候變遷調適計畫》開始由上而下整合,讓負責相關公園、兒童活動空間建設的內政部、教育部等單位依循落實。」

綠色和平與在場的跨黨派代表們齊聲呼籲:

一、政府要重視兒少表意權,讓孩子在總統府氣候變遷委員會有發聲的機會

二、環境部須提高預算編列、加強兒少族群抗高溫對策

三、環境部跟經濟部加速能源轉型、減碳進度

《被高溫偷走的童年II:公園熱傷害風險調查》重點發現:

- 實測夏季公園白天有9成時間將導致兒童暴露於熱傷害風險中

- 白天(早上九點到五點)平均 9 成時間WBGT > 29°C,其中有9座公園整個白天WBGT > 29°C,顯示公園的氣候環境讓兒童長時間暴露於高溫威脅之中。

- 公園遮蔭效果有限: 多數公園雖設有遮蔭,但遮蔭區平均仍有5成時間處於熱傷害風險環境(WBGT > 29°C)。

- 急性燙傷風險: 實測公園表面最高溫均超過48°C,其中橡膠地墊高達74.1°C,人工草地更達81.6°C,表面溫度極高,兒童一旦接觸恐有立即燙傷的風險。

- 兒童與家長們普遍反映高溫不適,盼公園增設遮蔭與降溫設施

- 6成在公園遊玩的兒童反映覺得不舒適。

- 超過5成家長盼公園增設遮蔭與降溫設施。

- 氣象測站難反映公園真實溫度與兒童實際熱暴露情況

- 氣象測站難以反映公園實際溫度,實測公園平均溫度比最鄰近的氣象測站高出 2.8°C,最高可達 6.9°C,凸顯需要更多現場測量數據,否則民眾恐低估熱傷害風險。

- 單一指標如WBGT無法完整反映兒童與成人之間的生理差異。研究進一步以生理等效溫度(PET)[4],分析結果顯示,兒童在同樣環境下的體感熱度會比成年人略高,相較於成人其PET平均高出0.1 °C,最高可相差約 0.8 °C,顯示兒童可能承受較高的熱負荷與不適風險。

- 兒童的身高較低,容易受到地表輻射變化的影響,衡量熱輻射的黑球溫度顯示,兒童的體感溫度平均高於成人,最高甚至超出近 3°C,進一步凸顯兒童在熱環境下的脆弱性。

附註:

- 過去研究指出,氣溫舒適程度會影響人們參與戶外活動的健康風險。因此,本研究將每日WBGT超過 29°C的定義為「熱傷害風險時數」,進而計算白天早上9點到下午5點的比例。

- 微氣候是指因為小區域範圍內,會受到當地周邊的局部地形環境、建築物坐向及密度獨特氣候 狀況所影響,因此與四周的氣候環境會有所不同。

- PET 為綜合氣溫、濕度、風速與輻射等環境因子,並納入兒童的基礎代謝率與衣著條件的熱舒適度模型,能更準確地反映兒童在戶外的實際體感熱感受。