2019年綠色和平大事紀:海洋、減塑、氣候我全都要

2019年全球發生了許多大事,而跟環保和公民權益相關的工作,綠色和平又做了哪些?帶您回顧過去一年,綠色和平為海洋、生態、環境永續、氣候變遷做了哪些努力。

全球在2019年發生了哪些事?美國太空總署NASA正式發布第一張黑洞的照片、冰島為冰川舉辦告別式、全球700萬青年學子上街響應氣候行動、美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定會議...等。

2019年逐漸步入尾聲,環保議題、氣候危機卻尚未結束。政府、企業、與大眾對環境氣候的意識是否更向前邁進,還是處境更加艱鉅?回顧過去11個月,從海洋到陸地、從企業到民眾、從政府到青年,為了環境永續與生物多樣性,以及所有地球人有個宜居的未來,綠色和平做了哪些努力?

文章目錄

守護海洋之旅

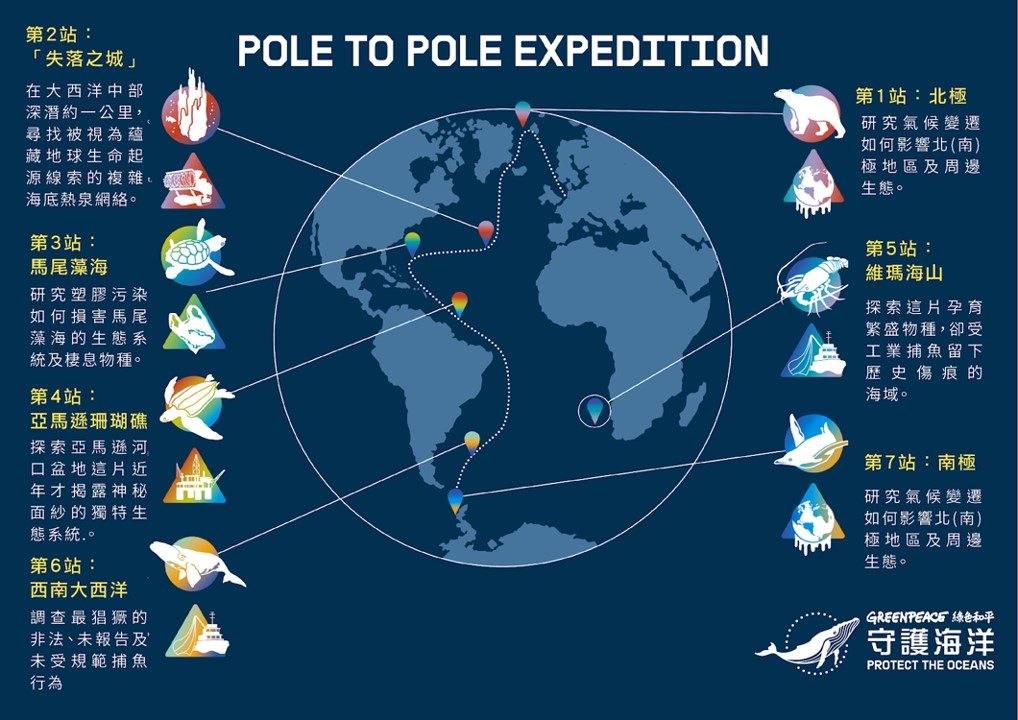

相信您我都知道,海洋不僅是無數生物的家,更有調節氣候的功能。然而,多方國家政策與企業以商業利益為優先考量,無節制地過度捕撈、探鑽海底石油、甚至要求在生態豐富的海域開放海底採礦申請,破壞海洋環境。因此從今年5月開始,綠色和平從北極啟航,進行長達近一年的船艦旅程,並將調查結果公諸於世:

第 1 站:北極

研究氣候變遷如何影響北極及周邊生態

第 2 站:大西洋中部

深潛一公里,尋找蘊藏地球生命起源線索的「失落之城」

第 3 站:美國東南部外的馬尾藻海

研究塑膠污染損害馬尾藻海生態系統及棲息物種

第 4 站:亞馬遜河口盆地

探索規模約1.5個臺灣大的亞馬遜珊瑚礁群,阻止企業採礦破壞豐富生態

第 5 站:西非外海

研究維瑪海山,在這片孕育繁盛物種的海域,卻遭受工業捕魚侵擾

第 6 站:西南大西洋

調查最猖獗的非法捕魚,以及未受規範漁業的犯法行為

第 7 站:南極

研究氣候變遷對極地造成的影響

截至 11 月 14 日,航程已完成第 5 站,並即將往西南大西洋前進,為非法漁業蒐集更詳盡的資料與證據。

豐饒的海洋因人為侵擾,逐漸失去原有生態,無數生物的存活備受威脅。全球近 300 萬人加入《全球海洋公約》連署,要求聯合國制定強而有力的公約,爭取在 2030 年前,設立至少 30% 海洋保護區網絡,為大海保留休養生息的空間。期待在明年各國政府將於聯合國進行第四次,並且是最後一次協商中,獲得各國領導人的重視,守護海洋與地球的未來。(延伸閱讀:IPCC最新海洋報告:氣候危機也是海洋危機)

海廢調查:為了有效清理海岸垃圾

人類對海洋的干擾不侷限在海面上的行為,塑膠垃圾從陸地流入海中,遭海中動物或海鳥誤食而死亡時有所聞。然而,塑膠垃圾到底從哪來的?答案就在離海洋最近的入口。全球各個海岸。臺灣每年舉辦超過兩萬場淨灘,垃圾卻還是清不完,因此若想有效地清理海岸垃圾,必須先了解海岸有多少廢棄物,才能更精準地分配資源進行清理工作。

綠色和平團隊進行為期一年的海岸快篩,分為四季調查臺灣海岸廢棄物的體積與種類,以目測推估的方式統計垃圾總量。調查發現目前臺灣海岸上約有體積 1,227 萬公升、重 646 噸的垃圾,而且 50% 都集中在 10% 的海岸線,若中央主管機關集中資源,清理這 10% 的垃圾,不僅效率大增,還能根據垃圾類型制定相關規範,做好源頭管理。

得到海廢快篩的結論後,綠色和平團隊將資料數據交給相關單位,並得到環保署關注,一週內便主動召集各轄區單位與環保局協商分工,預計今年把最髒的 13 個測站先清理一次。然而,清理海廢並非一次性的工作,需要長期有策略地規劃,並從源頭減量,才能有效地減少流入海洋的垃圾。同時,綠色和平於7 月至 9 月 1 日,輪流於高雄市立圖書館與臺北敦南誠品,舉辦「海,有什麼『塑』─臺灣海岸垃圾總體檢」展覽與講座,與大眾分享調查結果,提高民眾減塑意識。

源頭減塑,超市帶頭做起

根據調查,從五0年代使用塑膠至今,全球超過 90% 塑膠沒有被回收,因此必須從源頭減量,停止累積地球上的塑膠垃圾,才是根本之道。綠色和平選擇以大量使用一次性塑膠包裝的零售通路為減塑起點,期待企業能在減塑議題發揮更多影響力。

第一步:

綠色和平以公民科學的方式,邀請臺灣六都 36 戶家庭,蒐集一星期從九大零售通路購物帶回的塑膠包裝量,推算出六都所有家庭一星期就使用了 2.2 億個塑膠包裝!而且許多消費者表示,多數塑膠包裝都不是必要的。

第二步:

臺灣營業額與分店數最高的九大零售通路企業,分別是全聯、全家便利商店、好市多、統一超商、家樂福、頂好、愛買、大潤發以及美廉社。今年五月,綠色和平分別寄出評比問卷,從四大面向作為減塑評分重點:減塑政策、減量行動、資訊透明、倡議與創新。問卷的用意不僅是了解各企業減塑的規劃,更是期待藉由問卷帶動企業思考減塑的可能,進而落實行動。

評比結果發現,九大銷售通路的評比結果皆為不合格,沒有企業提出完善而系統性的減塑規劃,令人擔憂,但值得期待的事情是,有些企業表示會做到更多資訊透明以及展開重複使用的規劃,綠色和平會持續跟企業保持聯繫,持續監督減少一次性塑膠使用的進度與成效。

第三步:

減塑銷售並非一朝一夕,多數企業考慮使用替代材質包裝,或設立回收機制,但這些方法都無法真正地解決塑膠問題。綠色和平強調「重複使用」、「重複填裝」才是永續的根本方法,並在 11 月設立無塑示範店,讓民眾體驗無塑購物,並邀請寫下明信片給各零售通路企業,表達支持無塑選擇。

綠色和平將持續與各企業溝通,提供專家建議與成功案例,協助企業推進減塑目標,為您我找出更友善環境的生活方式。

您我都值得擁有Green Day綠生活

環保不只是高深的科學專業,更是您我都能選擇的生活方式。春夏時節,綠色和平舉辦Green Day綠。日子活動,以無塑野餐、環保手作、綠生活故事屋、裸裝商店陳列等活動,伴隨著悠揚音樂,陪伴超過兩千民眾度過美好下午。

整場活動不僅讓眾人體驗無塑生活,其實在籌辦過程皆以無塑為主要目標,連舞臺用電都以太陽能板裝置供應,讓與會的朋友們感受到「環保生活其實並不難」,並獲得廣大迴響與支持。

再生能源真的可行

臺灣是個極易受氣候影響的亞熱帶海島,也會是氣候危機底下首當其衝的受害者,若想減緩氣候變遷,必須確實落實減碳目標。臺灣有61%的碳排放來自電力,而電力來源有 46% 是屬於燃煤發電因此減少燃煤發電、加速能源轉型是當務之急。

今年 6 月,綠色和平針對臺灣六都進行「能源永續評比」,期待利用地方政府採取策略推動發展再生能源。根據統計全球已有 247 個城市,提出 100% 使用再生能源的承諾。然而,臺灣六都和其他國際城市在能源轉型的表現上仍有差距,其中,臺中市的表現最不理想。

綠色和平盤點六都的屋頂型太陽光電潛力後,發現有很大的成長空間,其中桃園、臺中、臺南、高雄,甚至還有 1,000MW 以上的裝置容量潛力。以臺中市來說,若極大化城市內的屋頂型太陽光電,每年將增加 12.33 億度再生能源電力,可減少 65.23 萬噸碳排放。

除此之外,臺灣電子製造業一年創造超過 5 兆元產值,但生產過程所需的大量電力卻高度依賴燃煤發電,為民眾健康蒙上陰影。今年 5 月,綠色和平評比臺灣 10 大電子製造業者再生能源使用情況,針對因應氣候與能源表現,督促提升再生能源使用。自2017年以來,在國際中已成功讓 Facebook、Google、Apple、三星(Samsung)承諾邁向 100% 使用潔淨能源,期待達到全球產業領頭作用。而臺灣身為全球電子製造業的龍頭,更應盡速跟進趨勢,鞏固競爭力與環境永續義務;尤其在綠色和平推動電業法修訂後,法規有利於企業能源轉型,應該積極執行,綠色和平並提出可行性報告,為企業增加再生能源指引方向。

氣候危機,公民意識崛起

氣候變遷造成的災害席捲全球,即使身在臺灣也無法置身事外。2018 年,根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)報告指出,如果現今溫室氣體排放狀況持續,最快 2030 年、最晚 2050 年,全球平均溫度就會提升攝氏 1.5 度,暴雨、乾旱、海平面上升等極端氣候事件將更頻繁發生,衝擊每一個人的生活與安危。但很遺憾地,大多數國家願意做的承諾非常有限。

16 歲的瑞典女孩桑柏格(Greta Thunberg)認為「既然我的未來即將消失,我為什麼要讀書?」2018 年 8 月,她決定每周五在瑞典國會外為氣候變遷罷課,希望促使當地政府正視氣候危機。她的行動號召了全球上百萬名學生響應,分別在 2019 年 3 月、5 月、9 月走上街頭,串聯美國舊金山與紐約、英國倫敦、澳洲雪梨、捷克布拉格、德國 86 個城鎮,共同為未來請命,在政府提出積極承諾並採取行動前,這波迫切呼籲的聲浪不會消逝。

綠色和平與臺灣學子共同傳達對未來的憂心,除了在3 月、5 月皆響應全球氣候行動,9 月時於西門町發起「時間.不多了-為氣候危機站出來」活動,與上千民眾面對面溝通。藉由學生的短講與演唱,並邀請公眾寫下明信片要求總統參選人提出氣候與能源政見,促請他們將永續能源與緩解氣候危機,列入執政重要項目。(延伸閱讀:總統參選人氣候攻略:氣候曙光宣言)

因應氣候危機已經進入關鍵時機,這一代的掌權者決定怎麼做,將決定下一代的未來。距離2050年不過30 年時間,公民意識崛起能夠影響執政者的決策,需要您我繼續表達訴求,以行動支持全面的氣候政策。

2020 年,綠色和平將持續溝通氣候危機議題,並繼續為海洋、森林、生態多樣性、人類的生活品質發聲,促使更多決策以永續環境作為首要考量,爭取一個宜居又平安的地球。