Yaoundé, 8 août 2025 – veille de la Journée internationale des Peuples Autochtones.

La salle se vide lentement. Avec mon équipe de Greenpeace Afrique, nous venons de clore une conférence de presse : mots posés, regards décidés. Une idée tenace s’impose : au Cameroun, des peuples entiers attendent encore d’être reconnus en droit. Baka, Bagyeli, Bakola, Bedzan, Mbororo : des noms trop rares dans les textes officiels, alors qu’ils sont au cœur de l’histoire du pays et de ses forêts.

Ce que nous avons vu et entendu

Sur le terrain, l’absence de protection légale se traduit par des vies plus précaires. Thaddée Kolo, ressortissant Baka, me confie : « La forêt est notre mère ; si elle disparaît, nous allons aussi disparaître. » Longtemps, je medite cette phrase.

Trente ans d’attente… et maintenant ?

Voilà plus de trois décennies que l’on débat de la reconnaissance des Peuples Autochtones ; aucun texte ne la garantit encore officiellement. En 2025, l’État renvoie à des conventions internationales déjà ratifiées, sans traduction nationale effective. Nous demandons que 2026 soit l’année des avancées tangibles, pas celle des promesses répétées.

Des frontières invisibles qui nourrissent les conflits

Autre nœud : la délimitation. Les chefferies existent, mais leurs limites ne sont pas reconnues officiellement ; pour les peuples autochtones, la situation est plus complexe encore. « Nos grands-parents ont été délogés de la forêt sans savoir qu’il fallait se rapprocher de l’administration pour exister sur la carte », me dit Jean Jacques Ebo Ebo. « Nous nous sentons comme des étrangers », ajoute Nkolo Thaddée.

Leur plaidoyer est clair : créer des chefferies autochtones et reconnaître les spécificités de ces peuples, au nom du vivre-ensemble.

Ce que nous proposons

D’abord, cartographier avec les communautés : une cartographie participative qui documente et fait reconnaître les droits fonciers et d’usage – pas demain, maintenant.

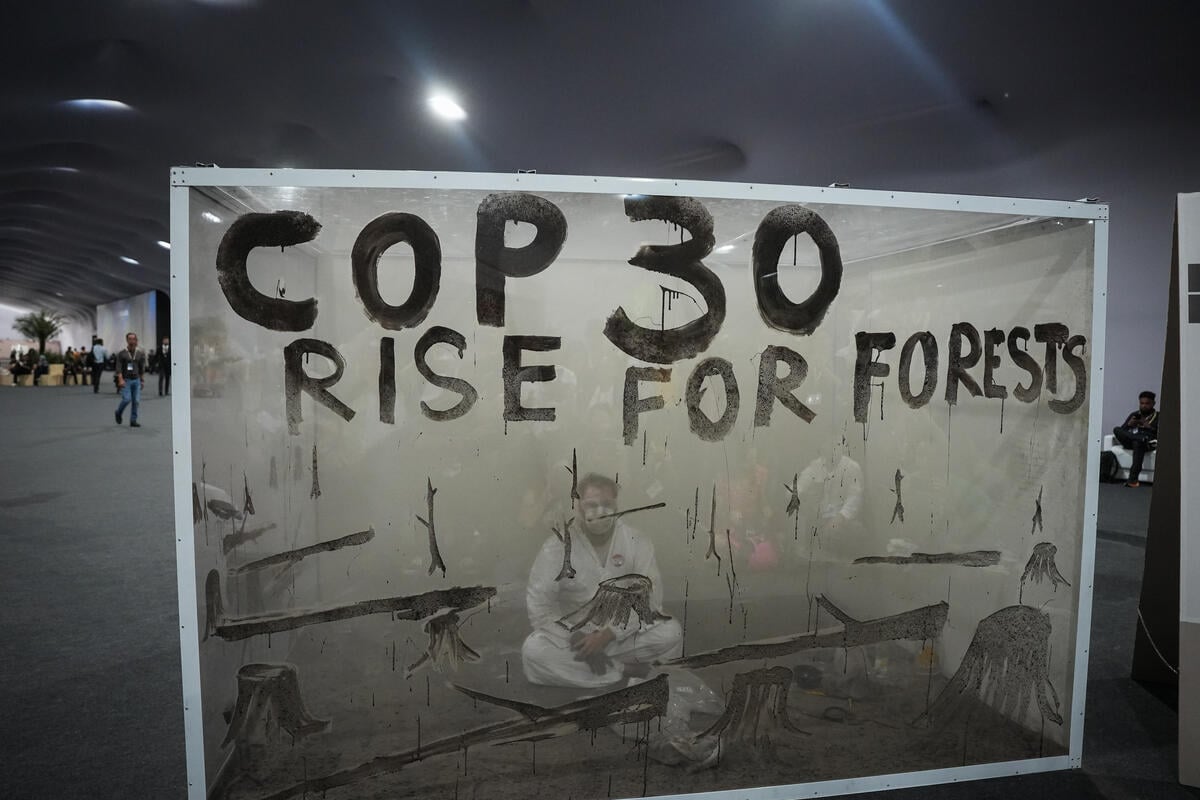

Ensuite, ouvrir l’accès direct aux financements climatiques pour soutenir leurs projets d’adaptation et préserver des savoirs indispensables à la biodiversité. Quand les décisions et les budgets arrivent enfin au village, la forêt respire et la dignité reprend.

Pourquoi maintenant

Parce qu’entre déplacements, projets routiers ou forestiers et marginalisation, les atermoiements usent les forces vives. Une étude commandée il y a des années pour “définir qui est autochtone” n’a jamais abouti ; on sait pourtant qui ils sont, où ils vivent, ce qu’ils demandent. Il est temps de sortir du provisoire.

Ce que nous réclamons

- La reconnaissance juridique claire du statut autochtone au Cameroun, incluant les droits fonciers et forestiers.

- La délimitation officielle des territoires via cartographie participative et création de chefferies autochtones.

- L’accès direct aux financements climatiques pour des projets d’adaptation portés par les communautés.

Et maintenant, on fait quoi ?

À Greenpeace Afrique, nous continuons à porter ces voix et à ouvrir des portes dans les villages, mais aussi dans les administrations où tout se décide. Si vous travaillez dans un ministère, une collectivité, un média ou un fonds au Cameroun : parlons-en. Si vous êtes lecteur·rice : relayez ce billet, soutenez une initiative locale, rejoignez une campagne citoyenne ; autant de gestes qui comptent.

Parce que sans les peuples autochtones, pas d’avenir pour nos forêts.

Marcial NZEMIE, Volontaire, et Stella Tchoukep, Chargée de la campagne forêt chez Greenpeace Afrique