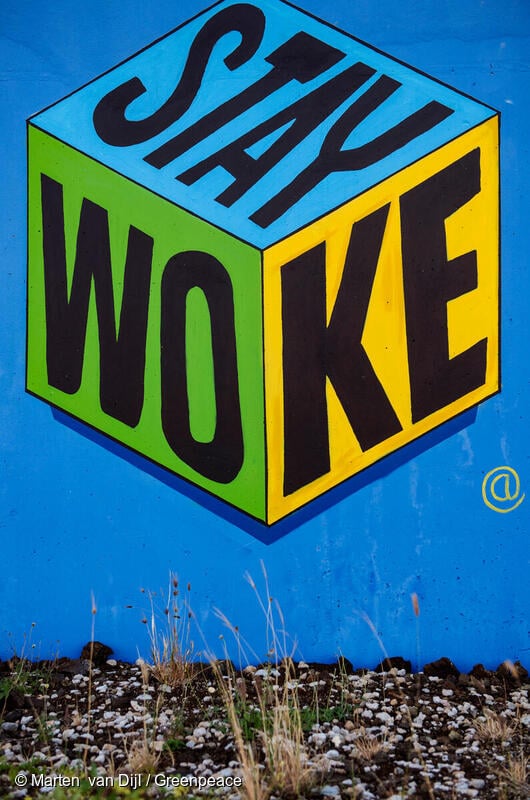

Au Canada, nous assistons à l’instrumentalisation délibérée du terme « woke » par des personnalités politiques comme Pierre Poilievre et d’autres leaders de droite, qui l’utilisent comme un terme fourre-tout pour rejeter les appels à la justice, à l’équité et à la vérité. Ce qui était à l’origine un terme à connotation activiste, notamment au sein des communautés noires et autochtones, a été vidé de son sens et transformé en un mot à la mode péjoratif, souvent utilisé pour discréditer les mouvements légitimes en faveur du changement social.

À la base, la pensée « woke » dénote simplement une prise de conscience de l’injustice, comme en témoigne sa signification littérale qui renvoie à un état d’éveil. On parle ici d’un éveil face aux inégalités systémiques et aux structures d’oppression qui existent dans nos sociétés.

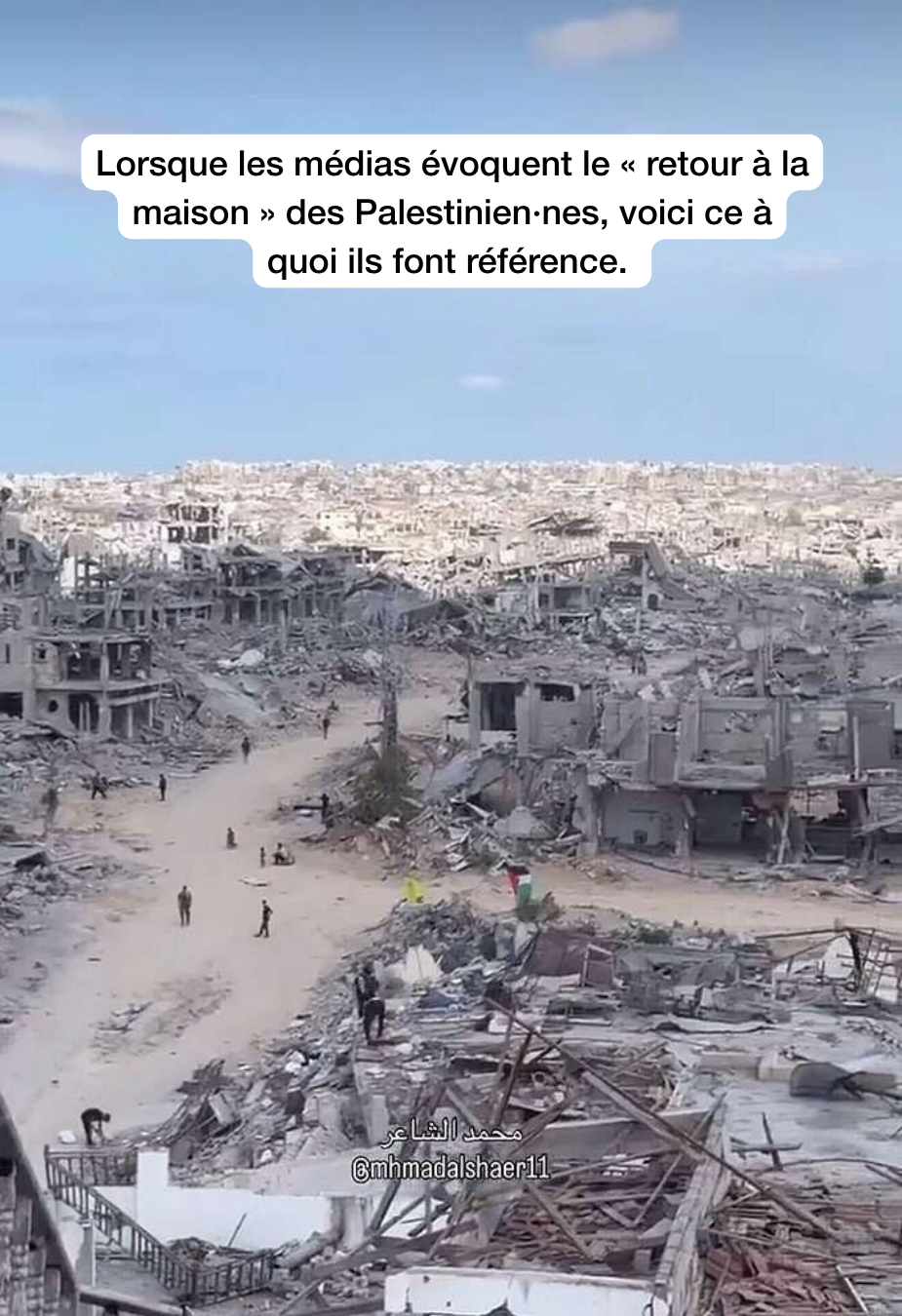

La pensée woke sensibilise aux injustices auxquelles sont confrontées les communautés marginalisées, qu’il s’agisse de l’inégalité raciale, de l’oppression fondée sur le genre, de l’exploitation économique ou de la violence coloniale. Elle nous invite à jeter un regard franc sur le monde dans lequel nous évoluons et à reconnaître la manière dont les structures de pouvoir historiques et contemporaines continuent de brimer les populations déjà opprimées. Elle nous enjoint également d’agir, qu’il s’agisse de manifester notre solidarité avec les défenseur·ses des terres autochtones, de lutter pour la justice climatique, de dénoncer les violences policières commises à l’encontre des communautés noires et racisées ou de défendre les droits et la dignité des personnes trans. La pensée woke est un engagement en faveur du démantèlement des préjudices réels et tangibles résultant de l’oppression systémique.

Or, le terme « woke » est connoté de manière très péjorative dans le discours politique, où il est souvent utilisé pour attribuer aux mouvements en faveur de la justice sociale un caractère radical ou diviseur. Cette interprétation sous-entend que les personnes qui prônent une société plus juste et équitable sont en quelque sorte déconnectées des réalités qui comptent vraiment pour les Canadiennes et les Canadiens. Ce discours tente d’assimiler le rejet du progrès à ce que les gens considèrent, pour reprendre l’expression bien-aimée de Poilievre, comme du « gros bon sens ». En réalité, la lutte pour la justice, l’égalité et la dignité est empreinte de bon sens : elle vise à pallier des problèmes systémiques qui affectent tout le monde, et non pas à maintenir un système qui profite à une poignée d’individus privilégiés.

Rejeter le concept de « woke » en tant que programme politique

Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que la condamnation de la pensée woke n’est pas un simple rejet de certaines causes progressistes, c’est un rejet d’un cadre moral et éthique plus large qui reconnaît l’inégalité et cherche à y remédier. Par exemple, lorsque nous voyons des leaders politiques rejeter les appels à l’action concernant les droits fonciers des peuples autochtones ou s’opposer aux mesures visant à lutter contre la discrimination raciale, derrière leur rejet d’un enjeu précis se trouve le rejet des principes de justice et d’équité qui guident nos efforts pour créer une meilleure société.

Lorsqu’un programme politique entier est fondé sur le rejet de la pensée « woke », cela indique un désir de maintenir le statu quo, où les systèmes d’oppression tels que le colonialisme, le racisme et le patriarcat restent largement incontestés (il convient de noter que ce sont ces mêmes systèmes qui encouragent et favorisent la destruction de l’environnement). En présentant la pensée woke comme une menace, les figures politiques comme Poilievre soutiennent essentiellement que la quête d’une société juste et équitable est en quelque chose dangereuse, et que le fait de reconnaître l’existence de privilèges et de préjudices systémiques constitue une menace pour la cohésion sociale.

Mais en quoi est-il dangereux d’exiger un monde où les gens jouissent tous des mêmes droits et privilèges, indépendamment de leur race, de leur genre ou de leur identité? Et n’est-ce pas précisément le monde que nous voulons?

En défense de la pensée woke

Lorsqu’un programme politique est articulé autour du rejet de la pensée woke, nous risquons d’encourager une société qui ferme délibérément les yeux sur les injustices. Nous créons une culture où les conversations critiques sur la race, le colonialisme et les privilèges sont mises en sourdine et où les systèmes qui perpétuent les préjudices ne sont pas remis en question. Ce mépris de la pensée woke ne se limite pas au rejet d’un simple terme : il cherche à nous garder dans l’ignorance afin de permettre aux discours et aux structures de pouvoir néfastes de persister en toute impunité. Il positionne les mouvements pour la justice sociale comme quelque chose d’indésirable, dépeignant en fin de compte la quête de l’équité comme un effort qui divise, voire qui n’est pas canadien.

Cette approche est contraire à l’intérêt général. En dénonçant la reconnaissance de l’injustice, nous nous rendons complices de la perpétuation des préjudices. Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux sur les enjeux de violence raciale, de discrimination sexuelle et de dévastation environnementale qui continuent d’affecter les communautés marginalisées. Lorsque nous rejetons la pensée woke, nous rejetons la notion même de justice, qui nous tient pour responsables de nos actes et nous encourage à faire mieux.

Prenons le temps de réfléchir à la signification réelle du terme « woke ». Au fond, il s’agit d’un appel à l’action, qui n’a rien à voir avec la supériorité morale ou la culture du politiquement correct. Il invite à reconnaître les expériences vécues de celles et ceux qui ont été mis à l’écart et à s’unir pour bâtir une société plus juste et plus inclusive. Au lieu de laisser les personnalités politiques l’instrumentaliser et le brandir comme une arme, récupérons-le comme symbole de notre engagement à combattre l’injustice et à lutter pour un changement réel et systémique.

Je vous invite à vous poser la question : Dans quel type de monde voulons-nous vivre? Voulons-nous une société où l’on ferme les yeux sur l’injustice systémique, ou une société où l’on aborde ces problèmes sans détour dans une optique de compassion, de responsabilité et de véritable recherche d’équité? Rejeter la pensée woke, c’est rejeter les valeurs qui sous-tendent la justice sociale. Il est temps pour nous d’en finir avec la rhétorique politique et de jeter les bases d’un Canada où la justice, la vérité et l’équité ne sont pas que des mots, mais une réalité pour l’ensemble de nos communautés.

Commentez ce blogue pour partager vos réflexions!

Protégez les gens plutôt que les pollueurs.

Passer à l'action

Discussion

Merci énormément pour ce rappel fondamental. La droite à cette facilité à démoniser ce qui la dérange et à pervertir le sens des mots à force de répéter leur message distordu. La même stratégie a déjà été utilisée il y a longtemps avec le terme anarchisme. Cette clarification est essentielle ! Merci

Bonjour! Comme j'ai du bonheur à vous lire. C'est vrai qu'on brandit le mot woke à toutes les sauces en laissant croire que les wokes sont menaçants pour la société. Des gens confondent trop souvent société et économie. Ce qui menace l'économie, des plus riches, est synonyme d'atteinte à la société. Un raisonnement aberrant, qui perpétue l'injustice en anesthésiant la pensée avec des mots fourre-tout que les gens ne comprennent pas. Votre texte est d'une grande limpidité. Vous nommez bien les sens de cette quête pour une société plus juste à tous les niveaux. Quête qui est malheureusement galvaudée, masquée par l'usage abusif et injuste de ce mot. Merci pour ce beau texte! Je l'ai grandement apprécié.

Enfin une explication claire de ce terme utilisé n’importe comment et à toutes les sauces!! Être woke ce n’est donc pas négatif mais bien vouloir équité, justice et respect des droits de tous. Merci Greenpeace ♥️

Quand on s’occupe de tout on s’occupe plus vraiment de rien et on s’éloigne de notre mission. Vous penserez sûrement que je suis une personne qui ne sait pas faire les liens entre les différentes luttes et vous continuerez votre chemin sans que mon commentaire n’ait eu d’effet d’éveil. Solidairement

Je pense aussi qu'il vaudrait mieux se concentrer sur ce touche directement l'environnement sans abuser des théories transversales.

Au siècle dernier, on utilisait le terme "communiste" pour arriver aux mêmes fins, soit bloquer toute tentative de progrès social en faveur des personnes marginalisées.

C'est comme le mot FÉMINISME qui a eu et a encore une connotation déformée, réductrice et extrémiste...

Tellement d’accord concernant l’article sur la justice et l’équité et le mot woke utilisé pour démolir les valeurs canadiennes. Je vous remercie!!

Très beau texte, mais je ne suis pas certain qu’il soit efficace pour faire avancer la cause de la justice sociale, sexuelle, climatique et raciale. En fait, on peut penser qu’il est peine perdue, ou même contreproductif, de tenter de réhabiliter le mot «woke», qui selon moi a irrémédiablement perdu son sens premier pour devenir un genre de fichu rouge qu’on agite afin d’ameuter les gens de droite. Je crois que le pire poison pour nos sociétés aujourd’hui, c’est la polarisation, et le mot «woke» est l’étiquette collée sur un des pôles, comme le mot «nazi» est l’étiquette collée sur l’autre. Pour que la démocratie fonctionne, il faut que les gens de tendance progressiste et les gens de tendance conservatrice puissent trouver des compromis centristes qui font l’affaire du plus grand nombre. En devenant omniprésents, les médias sociaux ont créé une nouvelle arme dont certains progressistes ont usé et abusé, le pouvoir d’enterrer sous l’opprobre une personne dont on juge les propos ou les actions inacceptables, et c’est ainsi qu’est née la «cancel culture». Même moi, qui suis depuis toujours de tendance progressiste, j’ai été heurté par le traitement que l’on a, par exemple, infligé en 2020 dans les médias sociaux à la professeure de l’université d’Ottawa Verushka Lieutenant-Duval parce qu’elle avait prononcé le mot en n dans un contexte académique. L’affaire a donné lieu à tout un débat sans doute utile, mais la multitude de gens qui ont exprimé en ligne leur haine de madame Lieutenant-Duval ne débattaient pas selon moi, ils agissaient plutôt comme une meute de hyènes attirés par l’odeur du sang et heureux de déchiqueter une proie blessée. C’était un exemple, il y en a d’autres semblables, et par la suite est venue la pandémie, pendant laquelle la polarisation de la société a atteint sa maturité. C’est à partir de ce moment que le mot «woke» est devenu péjoratif pour un grand nombre de gens de tendance conservatrice plutôt que pour seulement un petit nombre d’extrémistes de droite. Je ne prétends pas ici exprimer autre chose que mes impressions, mais je n’entends jamais de militants pour la justice raciale, l’égalité sexuelle ou l’environnement admettre que la «cancel culture» a joué un rôle important dans la division de la société en deux camps aux discours difficilement conciliables, et j’ai le sentiment que ce serait un début d’antidote à cette polarisation qui nous empoisonne.

Des nuances importantes et essentielles en ces temps de désinformation !!!

Bonjour Greepeace, bonjour à toutes et à tous, Je suis très contente de voir un organisme qui dénonce l'instrumentalisation du mot "woke". Le mot est certes perçu négativement actuellement, comme le terme "queer" l'était par le passé, mais qu'on ne s'y trompe pas : voir les injustices et les dénoncer, c'est une grande richesse. Il faut beaucoup de courage pour parler haut et fort devant une majorité qui nous rabaisse (ou en tout cas, qui ne prennent pas notre défense). Je suis persuadée que dans les siècles à venir, le mouvement woke sera perçu très positivement, un peu comme l'humanisme et les Lumières. Rappelons-nous qu'à l'époque, faire partie de ces cercles de penseurs était très mal vu... Les idées avant-gardistes ont de tout temps été persécutées, vues comme étant "extrêmes" ou "irréalistes". Les groupes plus progressistes se sont faits traiter de tous les noms : "pelleteux de nuages", "éleveurs de licornes"... Aujourd'hui, on les traite de woke ; demain, ce sera autre chose. On argumente souvent que les idées avancées sont certes plus justes, mais qu'elles ne sont pas économiquement viables. C'est d'une grande naïveté. C'est la persécution et la destruction de l'environnement qui ne sont pas économiquement viables. Les meilleurs secteurs où investir pour un pays, c'est dans la santé, l'éducation, l'environnement et, de manière plus globale, dans la lutte aux inégalités (je pense notamment aux Premières Nations, aux personnes issues de la diversité sexuelle, de genre ou de romance, aux personnes immigrantes ainsi qu'à toutes les personnes vulnérables ou marginalisées). C'est effectivement plus d'argent sur le coup, mais à long terme, on sauverait collectivement beaucoup plus que ce qui serait dépensé en premier lieu (tous pays confondus). Comme on le dit si bien, le meilleur moment pour investir était hier ; le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Alors soyons fiers d'être wokes. Nous luttons pour un avenir plus beau, plus juste, plus heureux pour toutes et tous. Nous sommes peut-être rabaissé⸱es aujourd'hui, mais dans les mémoires, nous serons les héro(ïnes) de demain. Lydia Blouin, Woke (et fière de l'être!)

Merci de clarifier le sens du terme woke, ce terme mal utilisé, sur-utilisé, qu’on ne sait plus ce qui en est. Je vais m’en souvenir maintenant.

Merci d'avoir publié ce reportage sur le ''wokisme''. Je ne connaissais ni le terme et encore moins sa signification. Je suis maintenant bien renseignée, et de façon non-biaisée.

Malheureusement les mots ont comme définition celle que la majorité leurs donnent. À chaque fois que nous utilisons un mot, il veut dire ce que les gens pensent qu'il veut dire. Tactique de mauvaise foi où pas, nous perdons des mots et c'est bien triste!