VOIR LE BILAN DE VOTE DE PIERRE POILIEVRE // VOIR LES GRAPHIQUES À PARTAGER

Pierre Poilievre s’exprime avec conviction. « Nous sommes le Parti conservateur, dit-il. Nous ne croyons pas aux gros programmes gouvernementaux. Nous ne croyons pas au fait de verser de l’argent. »

À première vue, cela ressemble à un discours politique typique. Mais ces propos ne sont pas que des slogans. Ils établissent une distinction claire entre les personnes qui devraient bénéficier d’un soutien et celles qui ne le méritent pas. Les gens qui ont leur place dans l’avenir du Canada d’un côté, et ceux à reléguer aux marges de l’autre.

Et lorsqu’un politicien qui aspire à diriger le pays nous rappelle sans cesse ce en quoi il ne croit pas, nous devons nous poser ces questions : Quelles valeurs défend-il? Quel genre d’avenir nous propose-t-il et qui sera en mesure d’en bénéficier?

Il ne s’agit pas d’un appel à la prudence budgétaire. C’est une volonté de démanteler les systèmes qui aident les gens à survivre. L’objectif est de rendre la vie plus difficile pour les personnes pauvres, monoparentales, souffrant de maladies chroniques, en situation de handicap, de monoparentalité ou de précarité en matière de logement, faisant l’expérience de racisme systémique ou de violence fondée sur le genre, ou touchées par les impacts du colonialisme. Et ensuite, de les pointer du doigt et leur dire que c’est de leur faute.

Poilievre s’est qualifié pour une pension gouvernementale à l’âge de 31 ans. Plus tard dans sa carrière, il s’en est pris publiquement à d’autres député·es au sujet de leurs pensions, en se gardant bien de révéler que sa propre pension annuelle est environ trois fois plus élevée et qu’elle devrait avoisiner les 230 000 dollars lorsqu’il franchira le cap des 65 ans. Ce montant sera encore plus élevé s’il est élu premier ministre. Peu après avoir acquis le droit de toucher une pension, il a voté pour faire passer l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse à 67 ans pour le reste de la population. Il parle d’indépendance et de « la valeur du travail acharné », mais exige ces valeurs uniquement de communautés qui se sont vu refuser l’accès équitable aux occasions pendant des générations. En 2008, il a remis en question le droit pour les survivant·es des pensionnats de toucher une indemnisation, soutenant plutôt que les peuples autochtones n’avaient simplement qu’à « travailler plus fort ». En 2023, il s’est entretenu avec un groupe ayant affirmé que les abus perpétrés dans les pensionnats étaient un « mythe ».

Ces gestes ne relèvent pas seulement d’une position politique. Ils représentent une négation de la vérité. Ils constituent un refus de reconnaître l’histoire du Canada et ses répercussions actuelles.

Et ils sont le reflet d’un schéma plus large. Lorsque Bernie Sanders dit aux gens « n’écoutez pas ce qu’ils disent, regardez plutôt ce qu’ils font », cela s’applique également ici. Alors, jetons un coup d’œil au bilan de Pierre.

Le bilan de Pierre

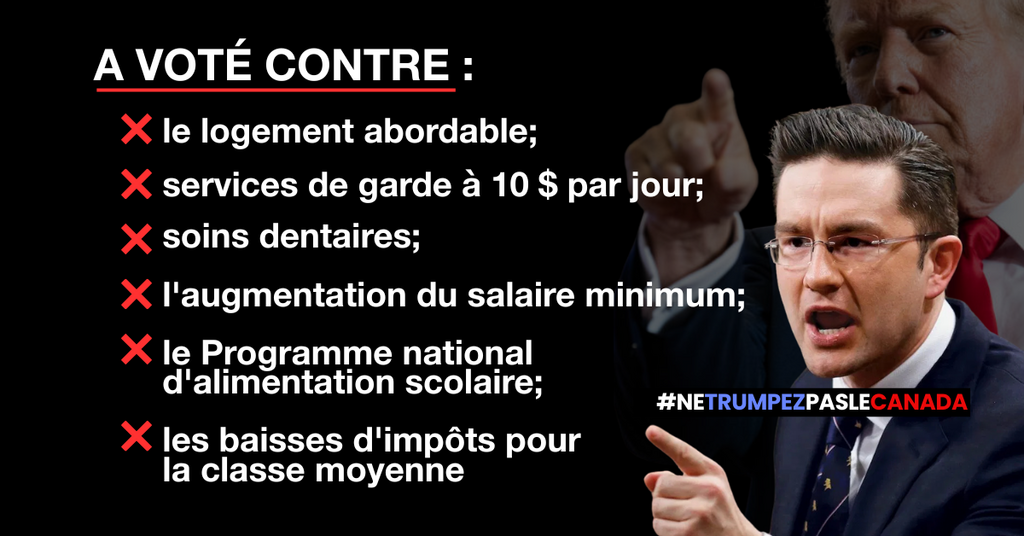

Tout au long de sa carrière politique, Poilievre a régulièrement voté contre les mesures de soutien qui aident les gens à combler leurs besoins fondamentaux : logements abordables, services de garde, soins dentaires, médicaments, contraceptifs et programmes alimentaires dans les écoles. Il s’est opposé à la bonification du régime de retraite, à l’augmentation du salaire minimum, à l’amélioration des droits des travailleur·ses et à la protection de l’environnement.

Lorsque les communautés ont eu besoin d’aide financière durant la pandémie, il a qualifié ces mesures de gaspillage. « Nous ne croyons pas au fait de verser de l’argent », a-t-il déclaré. Mais ce n’est pas vrai. Il estime plutôt qu’il faut donner de l’argent aux personnes et aux entités qui en ont déjà, comme les promotrices et promoteurs immobiliers, les géants de l’alimentation et les entreprises de soins de longue durée. Son entourage proche comprend des lobbyistes d’entreprises multimilliardaires et des donateur·rices qui l’hébergent dans des manoirs à travers le pays.

La question n’est donc pas de savoir si les dépenses publiques sont bonnes ou mauvaises, mais de savoir qui selon lui est digne de soutien.

Il s’est démarqué sur la scène politique en diabolisant les personnes trans et non binaires, effaçant la diversité de genre et faisant la promotion d’un discours anti-2SLGBTQIA+. Il a permis aux groupes opposés à la justice reproductive d’avoir une plus grande tribune et a ouvert la porte à des mesures législatives qui régiraient nos corps. Il a soutenu l’interdiction du niqab. En pleine saison des Fiertés, il a pris une photo aux côtés d’un homme portant un t-shirt sur lequel était inscrit Straight Pride (« Fierté hétéro ») au Stampede de Calgary. Il parle d’« idéologie radicale du genre » comme si notre droit d’exister à l’abri du danger méritait d’être remis en question, tout en concluant que le « wokisme » a « réintroduit et inventé » le racisme au Canada.

Ces prises de position n’ont rien d’accidentel. Ce sont des stratégies d’exclusion délibérées. Elles ont pour but de distraire, de diviser et de déshumaniser.

Pierre Poilievre n’est pas seulement contre les programmes gouvernementaux, il est contre la notion de soins collectifs. Il rejette le principe selon lequel la société a la responsabilité de veiller à ce que chaque personne, quels que soient son niveau de revenu, son genre, sa race, ses capacités ou son origine, puisse vivre dans la dignité et avoir des perspectives d’avenir.

Et malgré tout cela, il persiste à se présenter comme la voix des « gens ordinaires ». Mais les personnes dont la vie est la plus bouleversée par ses politiques – la mère célibataire qui essaie de trouver une garderie, le jeune confronté au racisme systémique, le travailleur contraint de choisir entre le paiement de son loyer et celui de ses médicaments, l’adolescente trans en quête de sécurité – ne sont pas incluses dans sa vision du Canada. Et lorsqu’on lui demande de préciser quels programmes sociaux il compte supprimer, il refuse systématiquement de répondre à la question.

Cet enjeu dépasse la question du positionnement sur l’échiquier politique et les clivages gauche-droite. Nous parlons ici des gens dont la vie se retrouve compliquée par des décisions politiques assimilant les soins à un luxe. Et de la question de savoir si le fait de disposer d’un logement, de manger à sa faim, d’être en sécurité et d’être valorisé·e sont des droits ou des privilèges dont seules certaines personnes peuvent se prévaloir.

Le Canada a un choix à faire.

Voulons-nous un avenir qui punit les personnes qui ont besoin d’aide?

Ou un avenir qui nous élève tous·tes?

Voulons-nous une société fondée sur la précarité, la honte et la méfiance?

Ou une société basée sur l’entraide, la justice et l’interdépendance?

Pierre Poilievre mise sur les politiques du ressentiment pour se faire élire. Mais il existe une autre voie. Une voie qui considère chaque personne comme intrinsèquement digne et qui reconnaît que la véritable mesure d’un pays ne réside pas dans la façon dont il traite les groupes les plus privilégiés, mais au soutien qu’il apporte aux gens les plus défavorisés.

C’est le moment d’agir avec audace. De rejeter les faux choix. De s’organiser, de voter et d’oser imaginer.

Quand quelqu’un vous dit : « Nous ne croyons pas au fait de verser de l’argent », demandez-vous à qui ce « nous » fait référence. Quelles personnes se retrouvent exclues? Et pour quel genre de Canada souhaitons-nous nous mobiliser?

Parce que l’avenir n’est pas encore écrit, et il n’appartient pas à Pierre Poilievre. C’est à nous qu’il appartient.

Le bilan de vote de Pierre

Les graphiques à partager se trouvent sous le tableau

| Année | Voté contre | Voté pour | Commentaire/ prise de position |

| 2004 | Augmentation du salaire minimum fédéral Projet de loi C-48 Législation fédérale anti-briseur·ses de grève (voté 8 fois contre de 2004 à 2023) | ||

| 2005 | A défini le mariage comme étant l’union « entre un homme et une femme à l’exclusion de toute autre personne » | ||

| 2006 | Projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif, dont l’objectif est de rendre le logement abordable et de résoudre la crise du logement au Canada | ||

| 2007 | |||

| 2008 | A affirmé que les peuples autochtones gagneraient à apprendre la valeur du travail acharné plus qu’à être indemnisés pour leur passage dans les pensionnats | ||

| 2009 | Projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif, dont l’objectif est de rendre le logement abordable et de résoudre la crise du logement au Canada | Utilise le terme « tar baby » (ce qui se traduit littéralement par « bébé de goudron » à la Chambre des communes | |

| 2010 | Projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif, dont l’objectif est de rendre le logement abordable et de résoudre la crise du logement au Canada | S’est qualifié pour une pension gouvernementale à l’âge de 31 ans | |

| 2011 | |||

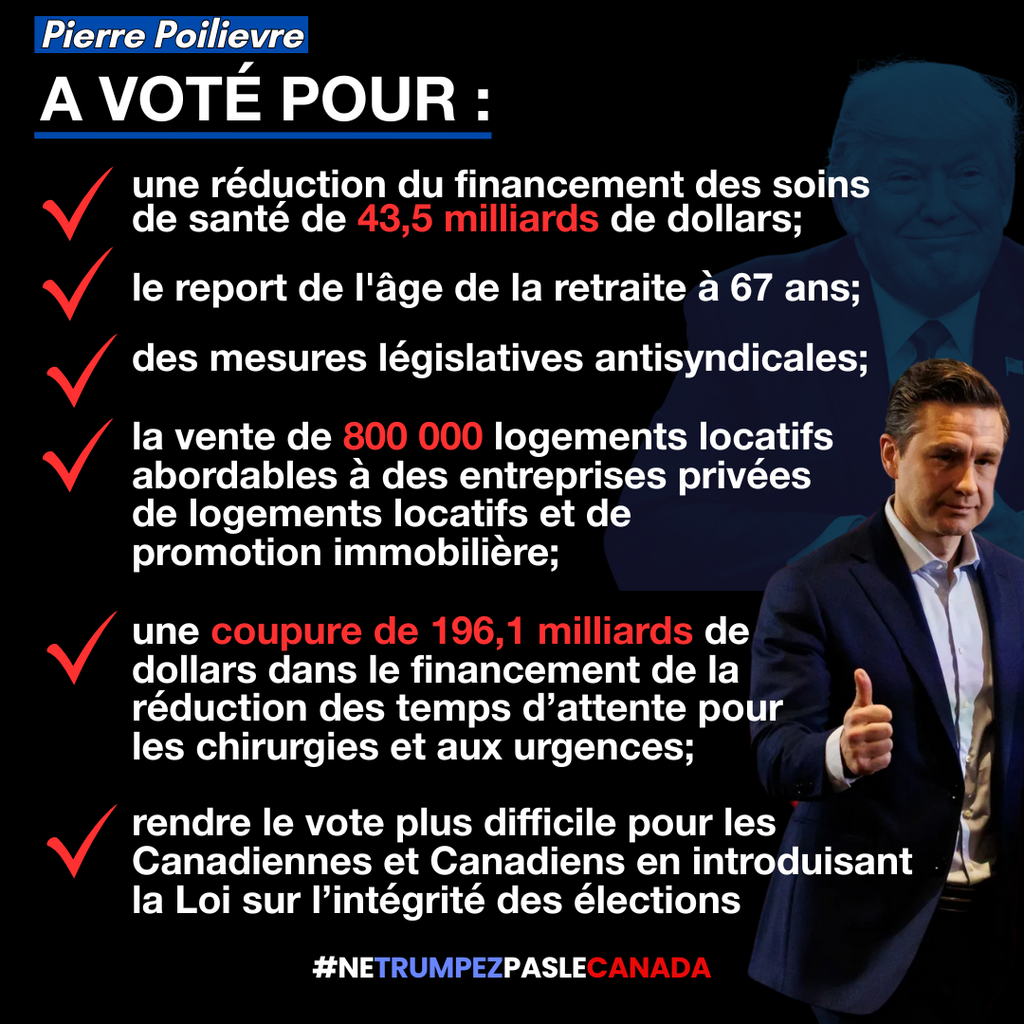

| 2012 | Hausse de l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) de 65 à 67 ans Projets de loi antisyndicaux C-377 et C-525 | Soutenu l’élimination des régimes de retraite à prestations déterminées et leur remplacement par des régimes inférieurs qui déchargent les banques et les employeurs de tous les risques et font porter ces derniers par les travailleur·ses. La participation et les cotisations des employeurs au régime de pension agréé collectif (RPAC) sont volontaires Soutenu une réduction du financement des soins de santé de 43,5 milliards de dollars | |

| 2013 | Projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif, dont l’objectif est de rendre le logement abordable et de résoudre la crise du logement au Canada | Projet de loi C-377, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières) : exigeait des syndicats qu’ils divulguent publiquement des informations financières détaillées, notamment les salaires, les dépenses et les activités politiques, ce qui avait été largement perçu comme une tentative de saper l’autonomie des syndicats | A œuvré pour faire adopter des lois antisyndicales à l’américaine au Canada |

| 2014 | Projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif, dont l’objectif est de rendre le logement abordable et de résoudre la crise du logement au Canada | A présenté le projet de loi sur l’intégrité des élections, qui visait à rendre le vote plus difficile pour les Canadiennes et les Canadiens Projet de loi C-525, Loi sur le droit de vote des employés : a rendu la syndicalisation plus difficile en remplaçant l’accréditation sur vérification des cartes par un vote à bulletin secret obligatoire, permettant ainsi aux employeurs de décourager plus facilement la syndicalisation | Pierre a soutenu l’idée de permettre aux employeurs de renoncer à la pension qu’ils ont promise à leurs travailleur·ses |

| 2015 | Baisses d’impôt pour la classe moyenne active (projet de loi C-2) | Fait la promotion de l’interdiction du port du niqab | |

| 2016 | La bonification du Régime de pensions du Canada (RPC), l’amélioration la plus importante du système public de retraite du Canada depuis 50 ans L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) a remplacé l’ancienne Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE). Poilievre s’est opposé à ce changement, le critiquant pour son caractère redistributif et le qualifiant péjorativement de mesure de « grand gouvernement » | ||

| 2017 | Les grands bailleurs de fonds sont des personnes actives dans le secteur de l’investissement immobiliser : les archives d’Élections Canada révèlent que Richard Abboud, PDG d’une société de placement immobilier appelée Forum Asset Management, aurait fait don de 7 875 dollars au Parti conservateur fédéral depuis 2017 | ||

| 2018 | Projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif, dont l’objectif est de rendre le logement abordable et de résoudre la crise du logement au Canada | ||

| 2019 | Projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif, dont l’objectif est de rendre le logement abordable et de résoudre la crise du logement au Canada | ||

| 2020 | A discrédité les mesures de soutien en temps de pandémie en qui ont permis à des millions de Canadien·nes de payer leurs factures pendant la crise | ||

| 2021 | Augmentation de 10 % de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus Services de garde à 10 $ par jour | A qualifié les services de garde de « caisse noire » et a tenté de sabrer dans les programmes de soutien à la classe moyenne | |

| 2022 | Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première habitation (projet de loi C-19) Soins dentaires (projet de loi C-31) | A utilisé des mots-clés misogynes sur YouTube pour courtiser l’extrême droite A encouragé les Canadien·nes à « battre l’inflation » en investissant dans des crypto-monnaies volatiles | |

| 2023 | Plan de financement de 196,1 milliards de dollars visant à réduire les temps d’attente pour les chirurgies et aux urgences. Ce financement était destiné à réduire les retards critiques et à améliorer les soins dans tout le pays | A suivi l’exemple de l’extrême droite américaine en adoptant un langage anti-2SLGBTQI+ A fait la promotion d’un discours anti-vaccin S’est engagé en faveur des votes de conscience, permettant à sa députée de présenter un projet de loi anti-avortement A soutenu les barrages illégaux organisés par les différents « convois de la liberté » A prononcé un discours devant un groupe ayant affirmé que le fait que les pensionnats aient privé les jeunes autochtones de leur enfance était un « mythe » A pris une photo aux côtés d’un homme portant un t-shirt sur lequel était inscrit Straight Pride (« Fierté hétéro ») pendant la saison des Fiertés | |

| 2024 | L’idée de taxer les riches en s’opposant à une hausse modeste du taux d’inclusion des gains en capital Soutien à l’Ukraine Programme national d’alimentation scolaire : le budget fédéral de 2024 prévoyait un investissement important dans un programme national d’alimentation scolaire. Poilievre l’a critiqué publiquement et ne s’est pas engagé à le soutenir Projet de loi C-64, Loi concernant l’assurance médicaments – médicaments gratuits contre le diabète Pétition e-4516 pour assurer la gratuité des contraceptifs d’ordonnance au Canada | A rencontré et courtisé des groupes d’extrême droite A déclaré qu’il utiliserait la clause dérogatoire, ce qui l’autoriserait à ignorer d’importants droits et libertés fondamentaux protégés par la Charte A annoncé son intention de supprimer le Fonds pour accélérer la construction de logements s’il était élu premier ministre. Il a critiqué ce dernier, affirmant qu’il était inefficace et qu’il contribuerait à accroître la bureaucratie, entravant ainsi la construction de logements | |

| 2025 | A déclaré qu’il ne connaît que deux genres et a estimé que le gouvernement devrait s’abstenir d’intervenir sur les questions d’identité de genre |

À PARTAGER :

Discussion

Bien en acord avec vous

Un deuxième Trump……

Ce sont des politiques “copier / coller “ de Donald Trump. Il est du même avis que lui et il partage et partagera toujours les mêmes valeurs et convictions . Comme je l’ai mentionné à maintes reprises sur tous les réseaux sociaux: il n’est qu’une des marionnettes de Trump