Un article pour y voir plus clair et comprendre le problème

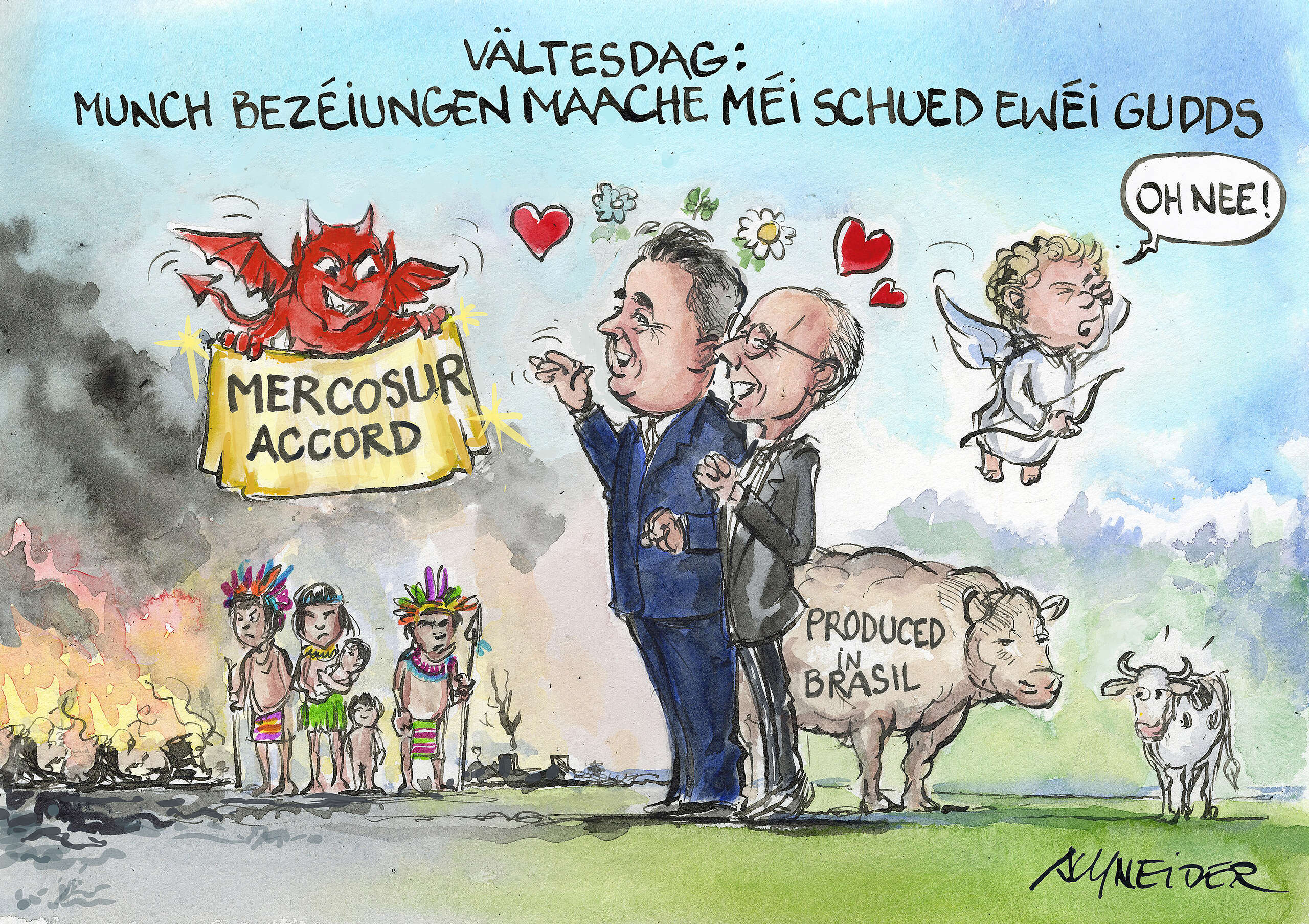

En décembre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a conclu les négociations au sujet du sempiternel accord UE-Mercosur. Retour sur ce projet de libre-échange en négociation depuis plus de 25 ans.

Le problème actuel

Catastrophe dans la hotte de Saint-Nicolas : celles et ceux qui espéraient se réveiller le 6 décembre dernier avec une bonne surprise ont vu leurs espoirs enterrés. En effet, le jour de la Saint-Nicolas, la présidente de la Commission de l’Union européenne (UE) a annoncé, en compagnie des responsables de gouvernement des pays du Mercosur, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, que les différents États avaient (enfin) conclu les négociations au sujet de l’accord de libre-échange UE-Mercosur.

La veille, von der Leyen s’était discrètement envolée pour l’Uruguay, malgré l’opposition persistante des agriculteurs et agricultrices de l’UE, des organisations environnementales, des communautés autochtones et des gouvernements français, néerlandais, autrichien, italien et polonais. Avoir ignoré ces contestations pourrait toutefois lui être fatal. En effet, afin que l’accord puisse réellement entrer en vigueur, la prochaine étape consiste à le faire voter par le Conseil de l’UE, c’est-à-dire par les gouvernements des États membres. Mais pour certains d’entre eux, notamment la France et l’Autriche, l’action vent debout et en solitaire de von der Leyen est un faux pas impardonnable.

En outre, les agriculteurs et agricultrices de nombreux pays ont annoncé de vives protestations contre cet accord, qui supprimerait notamment les droits de douane pour la viande en provenance des pays du Mercosur. Les exploitant·es de l’UE craignent de ne pas pouvoir s’aligner aux tarifs ultra bon marché de ces produits importés. Les mouvements de défense de l’environnement et des droits humains ont également fait connaître leur indignation.

En réalité, la conclusion d’un accord tel que l’UE-Mercosur nécessiterait l’unanimité au sein du Conseil de l’UE, ce qui signifie que chaque pays dispose d’un droit de veto. Cependant, afin de neutraliser ce droit de veto, la présidente de la Commission a eu recours à une astuce légale mais peu morale : en séparant le volet politique du volet commercial (splitting). Cette partie commerciale peut être adoptée par un vote à la majorité qualifiée du Conseil des États de l’UE et ne doit pas être ratifiée par les parlements nationaux des États membres : il suffit donc d’une majorité qualifiée, c’est-à-dire de 55% des États membres représentant au moins 65% de la population de l’UE pour l’entériner.

Afin de rejeter l’accord, il faut désormais une minorité de blocage : au moins quatre Etats représentant ensemble plus de 35 % de la population de l’UE doivent voter contre. Actuellement, la France, l’Autriche, la Pologne, les Pays-Bas et l’Italie sont opposés à l’accord. Ensemble, ces cinq pays représentent environ 192,3 millions de personnes, soit environ 42,6 % de la population totale de l’UE (449 millions). Ils seraient donc suffisamment forts pour constituer une minorité de blocage, puisqu’ils dépassent largement le seuil de 35 %. La Commission tentera toutefois de convaincre les gouvernements de ces pays de l’intérêt de l’accord et c’est pour cette raison que nous devons convaincre le plus d’États possible, y compris le Luxembourg, de s’opposer à cet accord délétère.

Greenpeace va s’efforcer d’obtenir cette minorité de blocage au Conseil de l’UE afin d’empêcher une bonne fois pour toute l’UE-Mercosur de voir le jour.

L’UE-Mercosur en bref

En 1999, l’UE a décidé d’établir un partenariat économique plus étroit avec les pays dits du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay). Les discussions se sont poursuivies pendant plus de 20 ans afin de tomber d’accord sur la conclusion de cet accord commercial, dont l’objectif est de faciliter le commerce de certains produits et d’en réduire les droits de douane.

Ce n’est qu’en juillet 2019, alors que le président d’extrême droite Jair Bolsonaro était à la tête du Brésil, qu’un accord politique a été trouvé. Celui-ci confirme les craintes des organisations environnementales, des scientifiques, des syndicats, des agriculteur·ices et des peuples autochtones puisqu’il permet à l’UE d’importer encore plus de viande et de soja fourrager des pays du Mercosur en échange d’exportations de pesticides (qui reviendront hanter nos assiettes, sous la forme de fruits exotiques comme les citrons verts), de plastiques à usage unique, de voitures à combustion et de pièces détachées.

Les produits promus par l’accord sont directement liés à la destruction de la nature, à la crise climatique, au déclin de la biodiversité et/ou à des risques pour la santé humaine. Dans sa forme actuelle, l’accord encouragerait la production à moindre coût de ces marchandises dangereuses, au lieu de la réduire pour en faire diminuer la consommation. Il entre donc en contradiction flagrante avec les acquis de la politique environnementale de ces dernières années. En raison des produits qu’il concerne, comme la viande de bœuf et les voitures à combustion, l’accord entraînerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et accélérerait la destruction des forêts en Amérique du Sud. L’accord va donc clairement à l’encontre des obligations légales de l’UE en vertu des lois internationales, comme l’accord de Paris sur le climat. Celui-ci prévoit de limiter si possible l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. L’UE-Mercosur entre également en contradiction avec l’article 2 de la loi européenne sur le climat, qui oblige l’UE à prendre des mesures pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions. C’est la conclusion d’une expertise juridique commandée par Greenpeace aux avocats environnementaux Roda Verheyen et Gerd Winter. Me Verheyen avait déjà représenté en 2018 plusieurs familles dans une action en justice contre le Parlement et le Conseil européen.

L’accord UE-Mercosur n’est rien de plus qu’une folie des grandeurs aux conséquences dramatiques. S’il venait à être appliqué, il serait responsable de rejets massifs de CO2 dans l’atmosphère et accélérerait la destruction des écosystèmes. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre, en 2025, de signer un tel accord.

La renégociation de l’UE-Mercosur est la seule solution

Dans sa forme actuelle, l’accord UE-Mercosur n’est pas durable et ne peut le devenir. En mai 2021, Greenpeace et Misereor ont conjointement publié un avis juridique estimant que « l’accord UE-Mercosur présente des lacunes considérables dans le domaine du développement durable, qui ne peuvent pas être comblées par des amendements complémentaires et nécessitent de véritables renégociations ».

Tant qu’il favorisera les produits climaticides, tels que la viande bon marché, le soja fourrager ou les véhicules à combustion, l’accord commercial UE-Mercosur continuera à détruire l’Amazonie et d’autres écosystèmes vitaux et à accélérer la crise climatique et écologique. Sans un changement radical de mentalité et une révision complète, cet accord restera un mauvais accord.

Nous demandons au gouvernement luxembourgeois de s’opposer clairement et fermement à l’UE-Mercosur, afin d’assurer que cet accord ne voit pas le jour et ne contribue pas à la destruction de notre planète, du climat et des droits humains.