Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah.

Ada kata indah dalam pindah, tetapi akankah selalu demikian? Dalam konteks negara hukum dan perundang-undang segala kepindahan tadi menjadi begitu kompleks. Indonesia sebelum merdeka merupakan sebuah kesatuan yang disebut Nusantara juga punya sejarahnya sendiri.

Setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Pada masa ini, peraturan terhadap koloni diserahkan kepada raja sepenuhnya sebagai penguasa mutlak, bukan kepada kongsi dagang sebagaimana terjadi pada masa VOC. Dengan dasar Besluiten Regering, yaitu berdasarkan Pasal 36 UUD Negeri Belanda, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah daerah jajahan. Dengan demikian negara Belanda pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Raja berkuasa mutlak, namun kekuasaannya diatur dalam sebuah konstitusi. Dengan adanya keterangan tersebut maka praktis masa Besluiten Regering (BR) tidak memberlakukan hukum pidana baru.

Lantas ketika Nusantara kemudian memutuskan menjadi negara merdeka bernama Indonesia pada 1945 maka segala dituntut ikut berpindah atas nama melepaskan diri dari kolonialisme. Selanjutnya keinginan tadi bermuara untuk membentuk hukum nasionalnya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam catatan sejarahnya, bahwa ketika pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang isinya memberlakukan undang undang hukum pidana warisan kolonial Belanda Wetboek van Strafrecht, lalu ditambah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini memunculkan berbagai sorotan dan reaksi dari segenap komponen bangsa, karena hukum tersebut bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan nuansa bangsa yang merdeka.

Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah

Proses perpindahan aturan hukum di Indonesia dari mengadopsi hukum warisan Belanda, ternyata tidak mudah. Upaya pembaharuan KUHP sudah dimulai sejak 1958. Di tahun yang sama, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) didirikan. Pada 2012, wacana revisi KUHP pertama kali disampaikan ke DPR oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali rencana revisi ke DPR dan menerbitkan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015 pada 5 Juni 2015, yang ditindaklanjuti dengan pembahasan intensif selama lebih dari empat tahun.

Kesulitan proses ini mengingat KUHP yang berisi 786 pasal dengan substansi yang berbeda satu sama lain, akan sulit melakukan pembahasan secara fokus, baik bagi pihak DPR maupun pemerintah. Sehingga munculah dualisme sistem hukum pidana nasional, yaitu sistem hukum pidana dalam KUHP dan sistem hukum pidana dalam Undang Undang di luar KUHP. Tantangan lain adalah, perkembangan hukum pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP yang cenderung parsial maka terdapat pula beberapa penyimpangan ketentuan hukum pidana.

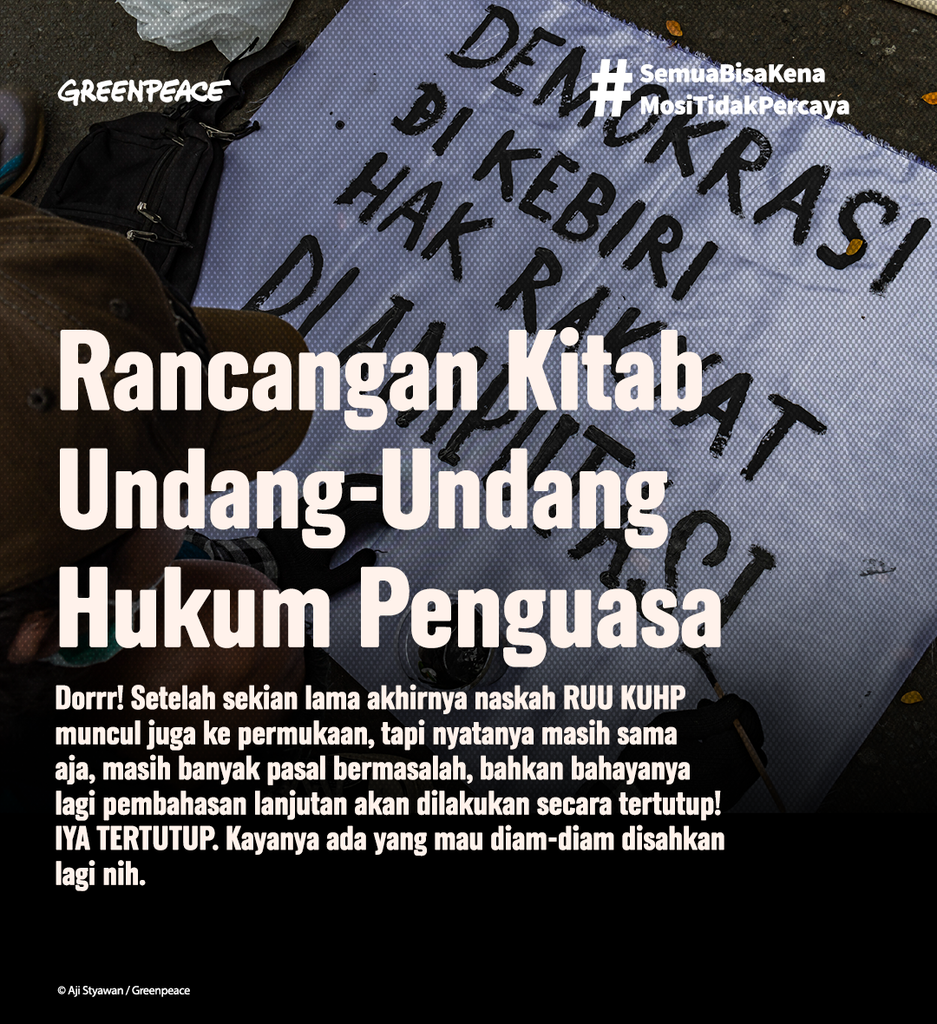

Contohnya terkait penghinaan presiden Pasal 218 – Pasal 220 RKUHP versi dimana ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang lese mejeste yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda. Pasal ini merupakan warisan kolonial. Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh Putusan MK No 013- 022/PUUIV/2006 karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga alih-alih menjadi negara demokrasi, maka menghidupkan kembali pasal ini, berarti membangkang pada konstitusi.

Selain itu masih ada 23 catatan lagi dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang menunjukkan RKUHP bermasalah. Titik ini kita paham bawa DPR dan Pemerintah yang membahas RKUHP sama sekali tidak mengambil pembelajaran dari proses perpindahan dari rumah ke rumah ini.

Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah

Pasal-pasal RKUHP yang bermasalah tersebut berpotensi membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat, serta rentan disalahgunakan untuk merepresi pihak yang kritis terhadap pemerintah. Padahal, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Poin ini perlu dicatat sebab dalam kondisi krisis iklim hari ini, menyampaikan pendapat atau kritik kita terhadap kebijakan pemerintahan yang tidak bijak jadi kegiatan yang rutin kita lakukan. Baik secara individu atau kelompok, aksi iklim yang bertujuan menyuarakan pesan-pesan lingkungan jadi mutlak dilakukan sebagai langkah melawan kepunahan.

Namun posisi RKUHP yang membungkam kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan kebebasan pers akan jadi potensi penguburan atas aksi-aksi iklim yang selama ini bergerak menyuarakan Pemerintah untuk bertindak atas krisis iklim yang terjadi di depan mata.

Ternyata perjalanan RKUHP dari rumah ke rumah dengan harapan dapat berujung indah masih jauh. Memaksakan RKUHP disahkan di rumah rakyat hari ini adalah bukti bahwa negara ini belum mengambil pelajaran dari perpisahan sebelumnya. Jika ujungnya masih menghancurkan gerakan iklim, masihkah layak dicatat dalam sejarah? RKUHP masih perlu berkunjung ke banyak rumah lain yakni rumah rakyat yang merindukan keadilan iklim.

Terinspirasi dari “Rumah ke Rumah” merupakan lagu dari Hindia dari Album Menari dengan Bayangan dirilis 2019

Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia