“Climate change will manifest as a series of disasters viewed through phones with footage that gets closer and closer to where you live until you’re the one filming it.”

Perubahan iklim tampak sebagai serangkaian bencana yang tersiar di layar telepon genggam dengan gambar yang jaraknya kian mendekat padamu hingga akhirnya kamulah yang mendokumentasikannya.

Dan hari itu tiba giliran saya.

Minggu, 6 Juli 2025, hujan yang mulanya syahdu, seketika berubah menjadi pengalaman yang selamanya mengubah saya dan keluarga saya melihat dunia. Sore itu, krisis iklim mengetuk pintu rumah kami.

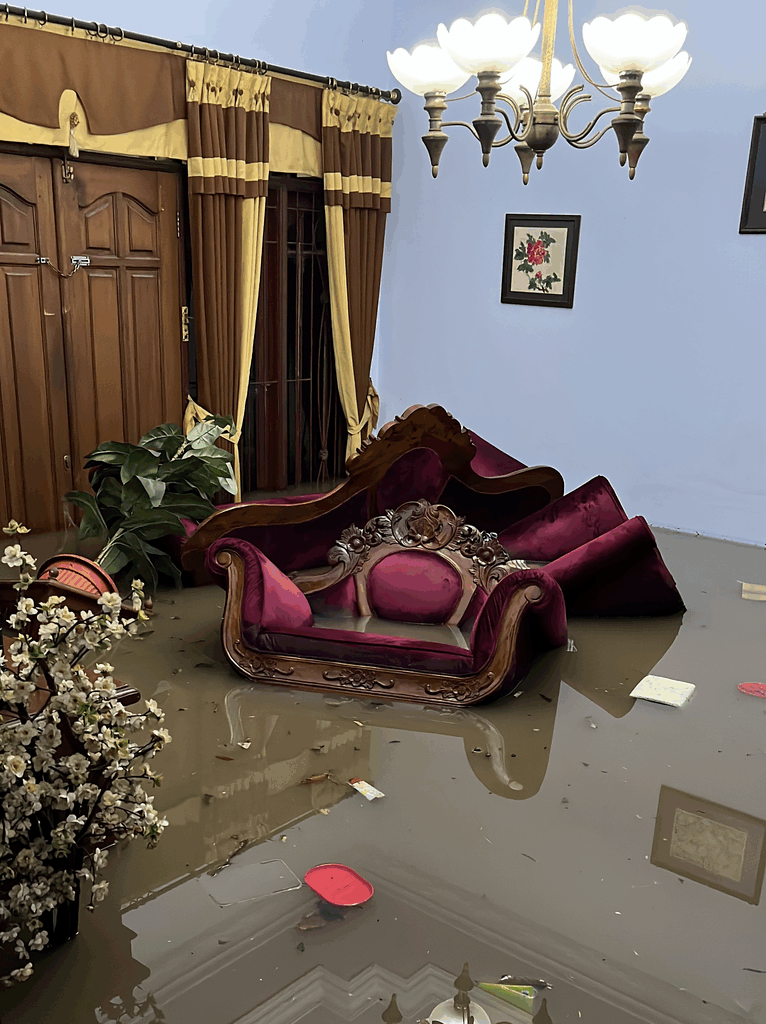

Dalam hitungan menit sejak seorang tetangga menyerukan “Banyak rumah sudah kebanjiran! Siaga! Siaga!”, air coklat mengalir deras tanpa permisi dan mengisi rumah kami hingga setinggi hampir satu meter. Rumah yang empat dekade lalu dibangun ayah saya dengan upah murah guru sekolah negeri, yang diisi ibu saya dengan ribuan perabot tua, yang selama ini mereka peluk erat dengan segala kenangan keluarga di dalamnya, hari itu harus diikhlaskan berpindah tangan ke alam.

“Sampun, Gusti...” lirih ibu saya merayu Tuhan sambil membungkus dokumen berharga ke dalam kantong plastik untuk diamankan di loteng rumah. Sementara air terus menelan satu per satu sofa, kasur, kulkas, hingga mainan favorit kucing-kucing saya.

Peristiwa banjir yang biasanya hanya kami saksikan di layar gawai dan televisi, kini terjadi pada kami.

Banjir hari itu bersejarah bagi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 4,2 miliar liter air hujan mengguyur penjuru kota. Sebanyak lebih dari 34.000 warga–termasuk saya dan keluarga–terdampak. Ketinggian banjir bervariasi, dari hanya semata kaki hingga seatap rumah. Pemerintah NTB menyebut salah satu faktor utama penyebab banjir adalah kondisi sungai-sungai yang tidak sehat karena pendangkalan dan tumpukan sampah.

Awal Juli 2025 tidak hanya basah bagi warga Pulau Lombok. Juli yang semestinya kering dengan musim kemarau juga menenggelamkan banyak wilayah lain di Indonesia, bahkan sampai menyebabkan tanah longsor dan menimbulkan korban jiwa.

Di Bali, hujan deras mengakibatkan banjir yang sempat melumpuhkan jalan protokol Denpasar-Gilimanuk. Penyebabnya serupa dengan di Lombok, yakni kombinasi peningkatan debit air dan drainase yang mampet akibat sampah.

Area Jabodetabek yang kerap “langganan” banjir tentu tak ketinggalan. Di Bogor, cuaca ekstrem menyebabkan tanah longsor dan menewaskan tiga orang. Banjir juga mengepung area Tangerang Selatan, Depok, serta wilayah di bantaran Kali Ciliwung di Jakarta. Selain itu, banjir juga terjadi di Lampung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Abad Perpindahan

“Kenapa Anda terobsesi sekali mengembalikan alam pada bentuk semula?”

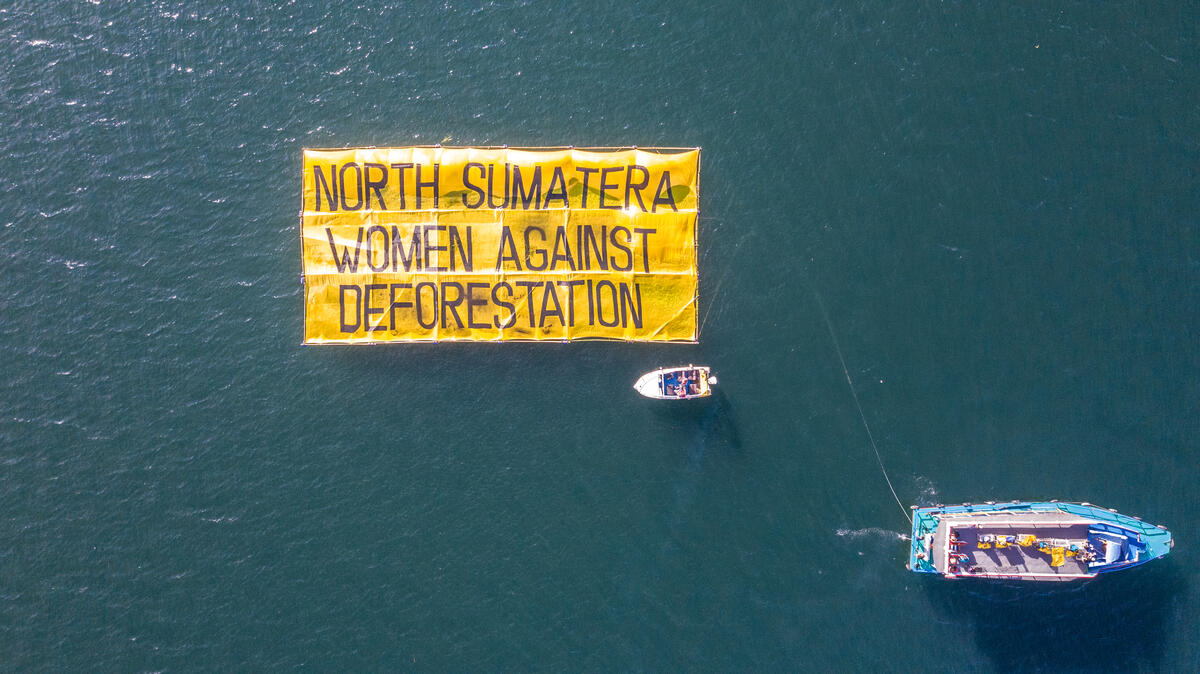

Seorang ulama ternama menanyakan hal itu pada Iqbal Damanik, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, dalam sebuah tayangan talkshow di televisi nasional pada Juni lalu. Kala itu mereka membahas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Iqbal menyerukan desakan untuk memulihkan ekosistem laut dan pulau-pulau kecil Raja Ampat, sementara si ulama berdalih bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia.

Mendengar ucapan ulama itu hati saya ngilu. Andai saja saya bisa menembus layar dan berkata langsung padanya, bahwa kalau kita tidak mengembalikan alam ke bentuk semula, maka alam akan melakukannya dengan caranya sendiri yang kemudian oleh manusia akan disebut sebagai “bencana”. Kemaslahatan yang ulama itu maksud tak akan ada maknanya jika alam memutuskan untuk merenggutnya kembali.

Dan jika Anda perhatikan, tak sekalipun saya menyebut banjir yang menelan rumah saya sebagai “bencana alam”. Karena bagi saya, alam tidak pernah secara sengaja mencelakakan makhluk yang menghuninya. Alam hanya merespons perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia–misalnya membabat hutan untuk tambang atau kebun sawit, menguras laut untuk industri perikanan, dan menjejali sungai dengan sampah plastik. Maka sebenarnya manusia yang menciptakan bencana bagi dirinya sendiri.

Hanya saja, yang menjadi masalah adalah siapa yang secara aktif menciptakan bencana dan siapa yang berlangganan terkena bencana. Siapa yang mengeluarkan izin tambang mengeruk sumber daya alam dan merusak ekosistem (jawab: oligarki dan kapitalis), siapa yang jadi korban tanah longsor dan kehilangan mata pencaharian dari laut (jawab: masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil). Siapa yang gagal mempertanggungjawabkan ekonomi sirkular limbah plastik dari produk konsumen (jawab: pemerintah dan perusahaan konsumen), siapa yang kena banjir kalau sungai-sungai meluap (jawab: masyarakat). Siapa yang melanggengkan praktik pembangkit listrik tenaga batubara (jawab: pemerintah), siapa yang sesak napas akibat debu dan udara beracun dari limbah aktivitasnya (jawab: masyarakat).

Krisis iklim kian nyata. Greenpeace Indonesia meyakini bahwa krisis iklim diabaikan pengambil kebijakan–lokal, nasional, dan global. Inisiatif-inisiatif individu seperti stop penggunaan plastik sekali pakai, belajar mengompos, dan kampanye kendaraan umum, tidak akan sebanding dengan laju kerusakan jika tak ada aksi nyata dari pada pembuat kebijakan. Perencanaan pembangunan harus menyertakan faktor krisis iklim di dalamnya. Jika diam saja, kita akan terus menghadapi perubahan yang tidak menentu–gagal panen, kebakaran hutan, krisis air bersih, kekeringan di musim hujan, serta banjir di musim kemarau.

Greenpeace Indonesia mengadakan tur sepeda Chasing The Shadow (CATS) dari Jakarta ke Bandung, Semarang, Surabaya, dan berakhir di Bali untuk menyaksikan dampak krisis iklim di Indonesia. Etape pertama adalah dari Jakarta ke kota Bandung.

Beberapa pekan lalu saya menamatkan buku berjudul Nomad Century: How Climate Migration Will Reshape Our World karya Gaia Vince. Abad perpindahan, katanya. Dalam buku tersebut penulis perempuan berdarah Inggris Raya itu memaparkan bahwa beberapa dekade terakhir tren migrasi global akibat krisis iklim telah berlipat ganda–dan hanya akan terus meningkat.

Wilayah yang dulu penghuninya bercocok tanam dan beternak sebagai mata pencaharian, kini dilanda kekeringan parah dan tak ada lagi sumber air yang bisa menghidupi. Dataran pesisir dan pulau-pulau kecil perlahan tenggelam seiring dengan memanasnya suhu Bumi dan meningkatnya permukaan air laut. Di sisi utara dan selatan planet Bumi, setiap musim panas menjadi yang terpanas dengan disertai gelombang panas mematikan. Krisis iklim mendesak umat manusia berpindah mencari hunian yang aman untuk melanjutkan kehidupan.

“Kita sedang menghadapi darurat spesies. Kita bisa saja bertahan hidup, tapi untuk itu kita perlu perencanaan migrasi besar-besaran bagi umat manusia. Ini adalah krisis kemanusiaan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis Gaia.

Banjir yang saya alami kemarin membuat saya teringat lagi akan buku itu. Akankah saya, cepat atau lambat, menjadi bagian dari orang-orang yang harus bermigrasi karena iklim? Mungkin garis pantai akan melibas rumah saya? Atau tanah di sini tak lagi ada air bersih?

Hujan Bulan Juni, Banjir Bulan Juli

Tubuh kami masih separuh basah. Malam makin larut dan listrik dipadamkan untuk menghindari petaka lanjutan akibat banjir. Orang tua dan kucing-kucing saya tampak masih terguncang. Memecah keheningan, saya bilang bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dan kita tak akan mampu melawan alam.

“Ini namanya krisis iklim,” kata saya.

“Hari ini banjir, padahal 40 tahun mama sama bapak di sini enggak pernah ada banjir. Parahnya lagi ini bulan Juli. Kemarau! Dan kalau pemerintah diam saja, ya, kita cuma bisa makin pasrah kalau alam marah. Sebelum itu terjadi, kita boleh marah lebih dulu ke pemerintah supaya lebih perhatian sama lingkungan.”

Menjelang tidur, ingin rasanya saya bercerita langsung kepada almarhum Sapardi Djoko Damono. Akan saya wartakan padanya bahwa hujan bulan Juni tak lagi anomali. Kini, bahkan di tengah musim kemarau bulan Juli, banjir dan tanah longsor bisa terjadi. Kemarau ini, krisis iklim mengetuk pintu rumah kami.

Vela Andapita adalah Koordinator Komunikasi Global Greenpeace untuk Kampanye Beyond Seafood yang tinggal di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.