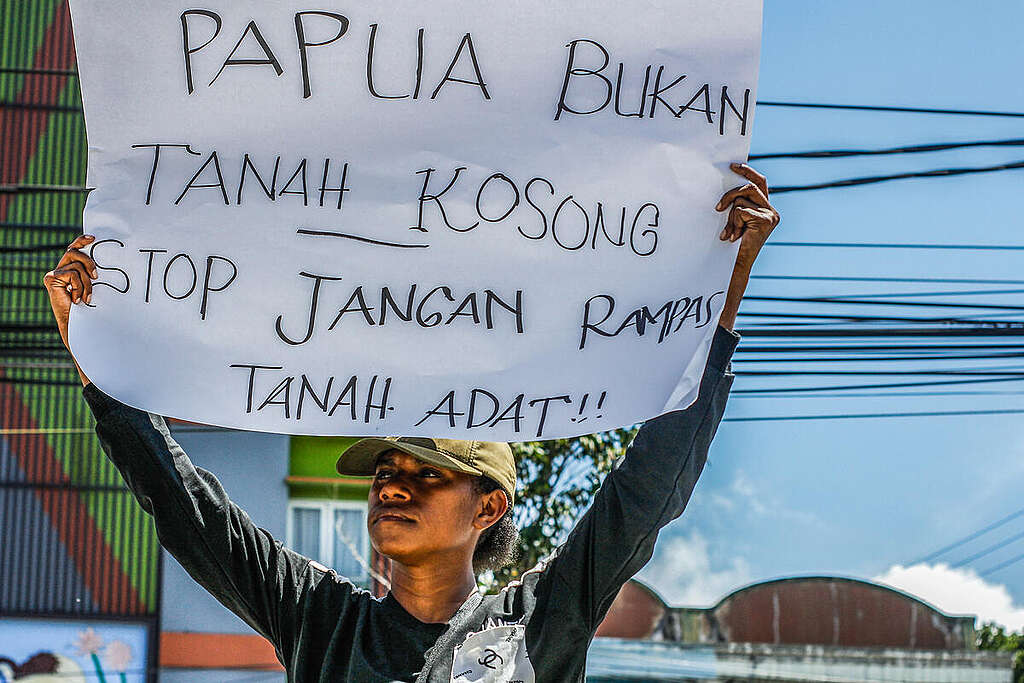

Di berbagai tempat di Tanah Papua, dukungan tak henti mengalir untuk perjuangan suku Awyu. Anak muda Papua menggelar aksi di Jayapura hingga Manokwari–bahkan berhadapan dengan tindakan represif aparat yang menangkap dan menahan mereka selama belasan jam.

Dalam beberapa bulan terakhir, sudah belasan kali anak muda Papua di Jayapura mendatangi gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Hampir saban Kamis, mereka datang untuk bersolidaritas dalam perjuangan suku Awyu menggugat izin lingkungan perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Papua Selatan, sejak Maret 2023.

Namun ada yang berbeda pada Kamis pagi, 9 November 2023. Bukan cuma membawa spanduk-spanduk bertuliskan “Save Indigenous Papuans Forests” dan “Cabut Semua Izin di Tanah Awyu” yang biasanya, mereka juga membawa karangan bunga tanda duka.

“Turut Berdukacita – Keadilan Hukum Bagi Masyarakat Adat Awyu” – begitu pesan dalam karangan bunga yang diletakkan tidak jauh dari gerbang masuk ke PTUN Jayapura, di sisi kanan dari empat pilar. Total terdapat 10 karangan bunga “dukacita” yang dibawa massa aksi.

Hari itu, sekitar 25 anak muda Papua datang untuk mengkritik keputusan pengadilan yang menolak gugatan pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu, Hendrikus ‘Franky’ Woro. Massa aksi damai ini berasal dari sejumlah organisasi, seperti PMKRI Jayapura, HMI Jayapura, Eco Defender Jayapura, Komunitas Mahasiswa Peduli Alam Papua (KOMPAP), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Demokrasi, HAM, dan Lingkungan (Dehaling) Universitas Cenderawasih, Sahabat Kowaki, dan Ikatan Mahasiswa Pemuda Papua Selatan (IMPPAS).

Orasi Kecewa atas Putusan PTUN Jayapura

Perwakilan massa aksi bergantian menyampaikan orasi. Aloysius Teurop, perwakilan mahasiswa Boven Digoel, mengatakan, persidangan selama tujuh bulan itu adalah proses panjang dalam perjuangan Franky Woro menyelamatkan hutan adatnya. “Putusan hakim ini membuat kami sangat kecewa, karena menunjukkan tidak ada pelindungan bagi kami masyarakat adat Papua,” kata Aloysius.

Juvensius M. Tokyo, Ketua Mahasiswa Kabupaten Mappi di Jayapura, menyinggung kuatnya bukti-bukti yang sudah dihadirkan Franky Woro dan kuasa hukumnya selama persidangan. Lebih dari 100 bukti surat menunjukkan pelanggaran prosedur penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) serta izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk PT IAL. Enam orang saksi fakta dan tiga ahli juga sudah menjelaskan tentang pentingnya hutan dan tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat adat.

“Kami tidak bisa hidup tanpa hutan, untuk itu kami minta pemerintah jangan berikan izin-izin untuk perusahaan sawit. Bukan hanya kami yang akan kehilangan hutan, tapi juga makhluk hidup lain akan kehilangan habitatnya,” ujar Juvensius.

Perwakilan massa aksi lainnya, Fidelis Kaize mengatakan, putusan PTUN Jayapura memberikan peluang bagi perusahaan sawit untuk mengambil tanah dan hutan masyarakat adat. “Sebelum ada negara, masyarakat adat sudah ada sejak dahulu. Tanah kami ini bukan milik negara, tapi milik masyarakat adat,” ucapnya.

Ungkapan-ungkapan kekecewaan ini disampaikan di hadapan belasan aparat Kepolisian Sektor Heram, Jayapura, yang berjaga di lokasi. Sekitar satu jam kemudian, Kepala PTUN Jayapura Jusak Sindar hadir menemui peserta aksi damai. Mendengar pembacaan pernyataan sikap, Jusak mengklaim bahwa persidangan gugatan suku Awyu sudah berjalan sesuai aturan. “Saya selaku Kepala PTUN Jayapura tidak punya hak untuk mengintervensi putusan hakim yang menangani kasus,” ujarnya.

Philipus Chambu, salah seorang koordinator aksi damai, menilai majelis hakim mengabaikan pelindungan masyarakat adat yang sebenarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B. Apalagi, Papua memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus yang juga mengatur pelindungan hak-hak masyarakat adat. “Namun hakim tidak melihat itu, kami merasa sangat kecewa,” kata Philipus.

Philipus berharap Badan Pengawas Mahkamah Agung memeriksa hakim yang memutus gugatan Franky Woro. Sebab, majelis hakim PTUN Jayapura ditengarai mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Philipus juga mendukung langkah Franky Woro dan kuasa hukumnya untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Adapun permohonan banding itu telah didaftarkan ke Pengadilan Tinggi TUN Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu, 15 Oktober 2023.

Pembungkaman Aksi Dukung Suku Awyu di Merauke

Aksi dukungan untuk suku Awyu juga mengalir dari Merauke, Papua Selatan. Pada Sabtu, 18 November 2023, Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Peduli Tanah Adat Papua Papua Selatan (AMPERA PS) sedianya menggelar aksi damai bertajuk “Hukum Telah Mati Bagi Masyarakat Adat Awyu di Boven Digoel”. Namun, massa aksi damai tersebut dibubarkan dan ditangkap polisi. Sebanyak 20 orang, satu di antaranya perempuan, ditangkap dan ditahan selama hampir 24 jam.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emmanuel Gobay, mengatakan penangkapan itu melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, AMPERA PS sebenarnya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian. “Pembubaran dan penangkapan massa aksi AMPERA PS merupakan bukti bahwa Kapolres Merauke dan jajarannya membungkam ruang demokrasi,” ucap Emmanuel.

Selain melanggar kebebasan berpendapat, pembubaran dan penangkapan massa aksi damai tersebut mengancam upaya pelindungan lingkungan hidup. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji berujar, pengelolaan lingkungan hidup yang baik memerlukan partisipasi warga, termasuk aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk ekspresi kritik yang disampaikan melalui aksi massa.

“Anak-anak muda Papua menyuarakan kritik dan kekhawatiran akan masa depan tanah dan hutan adat mereka yang terancam hilang, karena pemerintah terus memberikan izin-izin untuk perusahaan sawit masuk ke Tanah Papua. Pemerintah dan aparat seharusnya tidak menutup mata, apalagi membungkam suara anak-anak muda Papua. Selain itu, izin-izin sawit di Tanah Papua bukan hanya mengabaikan suara masyarakat adat, tapi juga kontradiktif dengan komitmen pemerintah mengatasi krisis iklim,” kata Sekar.

Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia adalah deforestasi dan alih fungsi lahan. PT Indo Asiana Lestari, yang keberadaannya sedang ditolak suku Awyu, mengantongi izin lokasi di atas lahan seluas 39 ribu hektare, dengan 26 ribu hektare di antaranya berupa hutan kering primer. Jika hutan ini terdeforestasi, potensi emisinya sekitar 23 juta ton CO2–setara dengan lima persen target pengurangan emisi pemerintah pada 2030.[]

Ditulis oleh Anastasya Manong (volunteer Greenpeace Indonesia di Jayapura) dan Budiarti Putri (juru kampanye komunikasi Greenpeace Indonesia di Jakarta).