Taipei, Taiwan, 19 Maret 2020. Pelanggaran hak asasi manusia dan praktik perbudakan masih terjadi di kapal penangkap ikan jarak jauh yang berasal dari Taiwan. Salah satu pemain industri seafood global berbasis di Taiwan, Fong Chun Formosa (FCF), diduga kuat terkait dengan praktik ilegal, mulai dari pengambilan sirip hiu, kerja paksa, dan alih muatan (transhipment) ilegal [1]. Menurut investigasi terbaru yang dilakukan Greenpeace Asia Timur, Anak Buah Kapal (ABK) migran terutama asal Indonesia yang bekerja di atas kapal berbendera atau terkait dengan Taiwan, dilaporkan mengalami praktik perbudakan modern. Minimal ada dua kapal yang terkait dengan FCF, yang baru-baru ini mengakuisisi perusahaan seafood asal Amerika Serikat, Bumble Bee.

“Taiwan telah berada dalam pengawasan internasional untuk praktik penangkapan ikan dan lemahnya aturan, setelah sejumlah rangkaian temuan oleh Greenpeace Asia Timur dan organisasi lainnya,” [2] ujar Pearl Chen, Jurukampanye Greenpeace Asia Timur. “Meskipun Pemerintah Taiwan telah melakukan amandemen sejumlah regulasi di bawah tekanan internasional, kami melihat hal tersebut belum cukup. Kami mendapatkan temuan baru di mana pemerintah dan perusahaan gagal melindungi dan menghormati hak asasi ABK migran di kapal penangkap ikan jarak jauh Taiwan. Berdasarkan laporan dari para ABK, kondisi mereka bukan hanya melanggar regulasi Taiwan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai praktik kerja paksa menurut definisi HAM internasional.” [3]

Dalam laporan berjudul, “Choppy Waters – Forced Labour and Illegal Fishing in Taiwan’s Distant Water Fisheries,” Greenpeace Asia Timur mengunjungi salah satu pelabuhan yang paling sering digunakan oleh armada penangkap ikan Taiwan dan melakukan wawancara dengan ABK migran yang berasal dari Indonesia. Para ABK ini bekerja di kapal yang berbendera Taiwan ataupun terkait dengan negara ini. Greenpeace menganalisa kontrak kerja dan slip gaji para ABK tersebut. Selain itu, Greenpeace juga mengamati Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) yang dipunyai kapal, untuk melihat rute pelayaran, pelabuhan di mana kapal bersandar, dan potensi alih muatan di tengah laut.

Dalam proses wawancara, ditemukan bahwa situasi yang dialami ABK migran sesuai dengan enam dari sebelas indikator kerja paksa menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), termasuk jam kerja berlebihan, penangguhan upah serta penahanan dokumen identitas. Seorang ABK migran dari Indonesia yang bekerja di kapal “longliner A” Taiwan mengatakan:

“Kami hanya bisa tidur lima jam, itupun bila kami mendapat ikan. Bila tidak mendapatkan hasil tangkapan, kami harus terus bekerja, bahkan sampai 34 jam secara terus menerus. Jika memungkinkan, saya menghendaki kejelasan berapa jam kami harus bekerja dan beristirahat, sesuai dengan kebutuhan badan. Seharusnya ada jalan untuk membuatnya seimbang, seperti halnya bekerja di darat.” [4]

ABK migran juga menyampaikan informasi soal sirip hiu dan transfer kru dan sirip hiu ilegal antarkapal. Menurut pengakuan seorang ABK:

“Kami hanya mengambil sirip hiu, dan membuang bagian tubuh lainnya. Bulan lalu, saya menjemur sirip di bawah terik matahari, tapi beberapa hari kemudian, kami melihat adanya kapal patroli Amerika Serikat. Kapten kapal terlihat ketakutan dan bilang ke saya untuk menyimpan semua sirip agar tidak ketahuan oleh patroli tersebut.” [5]

© Paul Hilton / Greenpeace

ABK migran juga menjelaskan kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) pada setidaknya dua kapal yang dikonfirmasi menjadi pemasok bagi FCF. Ini berarti ikan hasil tangkapan yang diperoleh dari praktek IUU dan kerja paksa, kemungkinan besar akan berakhir di tangan konsumen.

“Konsumen di pasar-pasar ikan berhak untuk mengetahui seafood yang dibeli apakah dihasilkan oleh penangkapan ilegal atau ditangkap oleh ABK migran yang mengalami kondisi kerja yang miris bahkan kerja paksa,” tambah Pearl Chen. “Kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang kami temukan sangat mengejutkan, dan perusahaan-perusahaan seafood besar seperti FCF, seharusnya bisa menjadi pemimpin dalam reformasi perikanan global.”

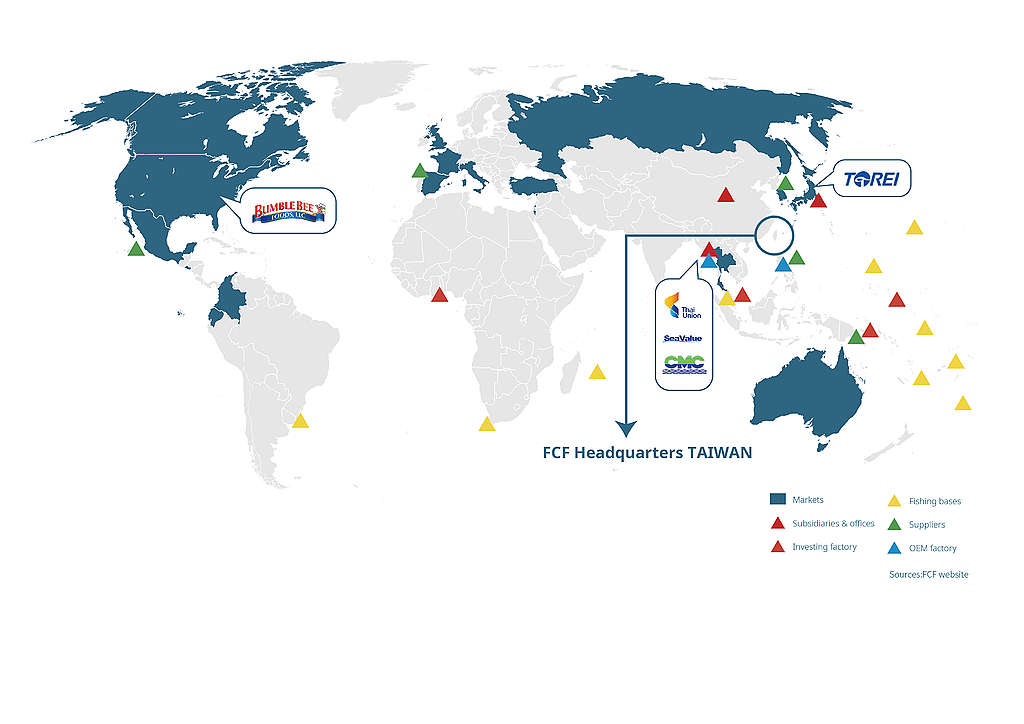

Sebagai informasi, FCF berstatus sebagai salah satu dari tiga pedagang tuna terbesar dunia dengan jaringan pasar mencakup Jepang, negara-negara di benua Amerika serta Eropa. Pada Januari 2020, FCF memenangkan keputusan pengadilan untuk mengakuisisi perusahaan seafood asal Amerika, Bumble Bee Foods, yang bangkrut. Dokumen pengadilan dari tahun 2019 menunjukkan bahwa FCF telah memasok Bumble Bee dengan lebih dari 95% tuna albakora (albacore) dan lebih dari 70% daging tuna kemasan. [6]

Greenpeace Asia Timur mendorong FCF untuk melakukan aksi yang proaktif dan progresif, termasuk mengedepankan ketertelusuran rantai pasok seafood; dengan hasil tangkapan berasal dari armada yang tidak melakukan proses alih muatan di lautan, dan mengikuti standar internasional untuk hak asasi manusia khususnya buruh, serta praktik keberlanjutan lainnya. [7]

Laporan Choppy Waters ini merupakan lanjutan dari laporan “Ketika Laut Menjerat: Perjalanan Menuju Perbudakan Modern di Laut Lepas,” yang diluncurkan Desember 2019. Pada laporan tersebut, Greenpeace Asia Tenggara memperlihatkan potret kehidupan dan kondisi pekerjaan para ABK, terutama yang berasal dari Indonesia dan Filipina, yang bekerja di kapal penangkap ikan jarak jauh negara lain. Para ABK tersebut mengalami kerja paksa, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan juga mengungkapkan sistem perekrutan yang menjebak banyak ABK asal Indonesia dalam kondisi kerja paksa. Greenpeace Asia Tenggara, dengan bantuan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), menganalisis kontrak, surat jaminan dan dokumen terkait.

“Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar ABK migran yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan jarak jauh. Kesengsaraan dialami para ABK sejak mereka direkrut hingga pasca melaut. Greenpeace bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia melihat belum adanya perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Aturan pelaksana yang dimandatkan oleh UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) belum juga keluar. Indonesia pun belum meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi ILO 188 mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, untuk melindungi warganya dari pelanggaran hak asasi manusia di kapal penangkap ikan asing,” tutur Afdillah, Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia sebagai penutup.

Foto dan video bisa diakses di sini.

Laporan “Choppy Waters – Forced Labour and Illegal Fishing in Taiwan’s Distant Water Fisheries” tersedia di sini.

Catatan:

[1] Alih muatan termasuk memindahkan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal kargo dengan pendingin. Kegiatan ini juga memfasilitasi penangkapan berlebihan dan terkait erat dengan pelanggaran serius terhadap ABK migran dan hak-hak mereka. Untuk tahu lebih lanjut soal alih muatan silahkan membaca laporan Greenpeace International, Fishy Business.

[2] Greenpeace Asia Timur, 2016, Made in Taiwan; Greenpeace Asia Timur, 2018, Misery at Sea; Environmental Justice Foundation, 2019, BLOOD AND WATER: Human rights abuse in the global seafood industry.

[3] Lihat bagian “4.1.3 Dugaan pelanggaran terhadap standar internasional dan regulasi tenaga kerja Taiwan” dalam laporan Choppy Waters.

[4] Lihat bagian “4.1.2 Laporan kondisi hidup dan kerja yang penuh dengan kekerasan”

[5] Lihat bagian “4.2.1 Testimoni ABK migran: Sirip hiu dan transhipment di laut”

[6] Declaration of Kent McNeil in Support of Chapter 11 Petitions and First-Day Motions (2019)

[7] Lihat bagian “6. Tanggung jawab untuk Perusahaan Seafood”

Kontak media:

Moffy Chen, Staf Komunikasi Greenpeace East Asia, (+886) 987 060 898, [email protected]

Shuk-Wah Chung, Pemimpin Komunikasi Kampanye Perikanan Global di Greenpeace Southeast Asia, (+61) 405 698 690, [email protected]

Indonesia

Afdillah, Juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia, [email protected], telp 0811-4704-730

Ester Meryana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, [email protected], telp 0811-1924-090

Greenpeace International Press Desk, +31 (0)20 718 2470 (available 24 hours), [email protected]

Ikuti @greenpeacepress di Twitter untuk siaran pers internasional Greenpace terbaru