En enero pasado desde Greenpeace publicamos el último Informe Anual “Deforestación en el norte de Argentina” en el que se denunció que las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta sufrieron durante 2024 el desmonte de 119 886 hectáreas de bosques nativos.

Para conversar sobre estos hallazgos, Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, fue entrevistada por Astrid Arellano para Mongabay Latam. A continuación compartimos la nota en la que Cruz ayuda a entender sobre el estado de situación de bosques y deja en claro por qué Argentina está en emergencia forestal.

Al mismo tiempo, encontrarás en este artículo una oportunidad para conocer más sobre el monte de Salta -la provincia donde nació, creció y en la que vive Cruz-, la relación entre los pueblos originarios y sus tierras milenarias, cómo se encuentra el activismo en esta etapa del país y mucho más.

Para llegar a las comunidades del norte de Salta, en Argentina, había un solo camino de tierra que atravesaba el monte. Noemí Cruz, solía recorrerlo de chica. Repleto de naturaleza —cuenta la activista— había que andar como uno podía para llegar hasta esos lugares. Ese escenario, como ella lo conoció tres décadas atrás, está en extinción. La primera ruta pavimentada dio paso a la deforestación que hoy está acabando con el monte, ahora compuesto por enormes plantaciones de soja que trazan un paisaje geométrico.

“Los indígenas ya no existen, muchos están viviendo en las periferias de los pueblos vecinos, prácticamente como mendigos, porque no tienen trabajo ni una cultura adaptada a vivir en las ci�s. Quedan ahí hasta que se van muriendo; así desaparecen las comunidades”, dice Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques en Greenpeace Argentina.

“Sólo existe una ruta pavimentada —la 81— en donde todas son zonas de soja, otros cultivos y alguna que otra comunidad, acorralada, siendo víctima de muchos flagelos. Ahora uno va por ahí y termina haciendo un viaje de tristeza”, lamenta la activista de ascendencia indígena guaraní, kolla y mapuche.

Cruz ha defendido al monte desde muy joven. Empezó en la secundaria, organizando un pequeño grupo de jóvenes interesados en salvar a los jaguares. Repartían folletos y se unían para informar sobre las amenazas que enfrentaban. Con los años, se unió como voluntaria y después como educadora ambiental de Parques Nacionales de Argentina. Pero no era suficiente. Se dio cuenta de que los peligros para el monte no estaban en esos espacios protegidos, sino afuera. Así fue que se unió a Greenpeace Argentina, cuando abrió su oficina hace más de treinta años.

Según el recién publicado informe de esta organización, aproximadamente el 75 % de los desmontes en territorio argentino se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Particularmente, en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo.

Greenpeace Argentina alerta que las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria —mayormente para ganadería intensiva y soja transgénica que es exportada en gran medida a Asia y Europa—, y los incendios forestales.

En Mongabay Latam conversamos con Noemí Cruz respecto a los hallazgos de la deforestación que la organización reveló para 2024: en 12 meses, las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta perdieron 119 886 hectáreas boscosas. Es un 10 % más que en 2023.

—En los últimos meses, los gobiernos de Salta, Santiago del Estero y Chaco anunciaron cambios en los mapas de ordenamiento territorial de las provincias, que transformaron zonas protegidas de bosques nativo en el Gran Chaco argentino en zonas deforestables, ¿cree que esto podría aumentar aún más el avance de la tala en 2025?

—Sí. Lo que han hecho estas provincias es actualizar los mapas de bosques de manera regresiva, permitiendo, en el caso de Chaco —la provincia que lleva el nombre de la región—, un millón de hectáreas para desmonte, y en el caso de la provincia de Salta, más de 720 000 hectáreas. Lo único que están haciendo es legalizar lo que ya s컞, es decir, en ambas provincias los desmontes nunca se han detenido.

La provincia de Chaco tiene la totalidad de los desmontes ilegales. Hay una medida judicial que hace un par de años suspendió los desmontes allí, sin embargo, está a la cabeza de las provincias desmontadoras porque nunca se respetó eso. En Santiago del Estero, el 80 % de la deforestación es ilegal porque están haciendo desmontes en zonas donde la Ley de Bosques no lo permite.

En el caso de Salta, se han detenido un poco, pero han estado avanzando en los procesos administrativos para autorizar nuevos desmontes y, con el nuevo mapa, van a autorizar desmontes en zonas protegidas por la ley anterior. Tampoco están definidas las zonas donde se puede desmontar y donde no, simplemente se dice que habrá un porcentaje de desmonte. Esto pone en riesgo a las comunidades indígenas y a los campesinos que viven en esas zonas de bosques.

—¿En qué estado están esos cambios de los mapas en estas tres provincias?

—Lo que se sabe es que las provincias actuaron de manera irregular haciendo estos mapas sin consultar a las comunidades que viven en los bosques. Los gobiernos simplemente hicieron aprobar estas leyes de ordenamientos y con eso están legalizando las posibilidades de seguir desmontando.

Nosotros hemos presentado un amparo [ante la Corte Suprema de Justicia] por los desmontes en estas provincias y, hasta el momento, estamos esperando que se llame a una audiencia pública para tener oportunidad de exponer la situación crítica en la que están los bosques nativos. Hasta el momento, no se ha movido. No vemos con buena perspectiva que el Gobierno Nacional —que incluso es negacionista del cambio climático— pueda poner un freno a la deforestación o que ofrezca algo en favor de los pueblos indígenas.

—En Formosa no se anunció un cambio del mapa de zonas protegidas, ¿a qué se debe?

—Formosa es una provincia que hizo su primer mapa de bosques hace más de una década, posibilitando que, en casi todo el territorio, se pueda hacer desmontes. Es decir, pintó el mapa de color verde, que es la categoría que permite los desmontes. No tiene problemas en autorizar desmontes en cualquier zona porque hizo un ordenamiento irregular, sin clasificar el valor de los bosques. Por eso no tiene apuros en hacer un nuevo ordenamiento.

En cuanto a la provincia, nosotros hemos presentado siempre propuestas e informes para mostrar zonas que merecen estar en otra categoría. Por ejemplo, la zona del Impenetrable de Formosa, donde hay muy pocos yaguaretés y que pasan de una zona a otra. En el caso de la provincia Chaco, están protegidos dentro de un Parque Nacional y, cuando pasan del otro lado del río, están desprotegidos y pueden ser víctimas de la cacería. Es necesario que esa zona ribereña del río Bermejo sea protegida por la provincia de Formosa, que ha condenado sus bosques al desmonte. Debería tener un nuevo ordenamiento, en el cual la provincia pudiera garantizar que se conserven algunos corredores, no sólo para los yaguaretés, sino también para los pueblos indígenas y para el bienestar de toda la población.

—A pesar de la concientización, las campañas de más de una década y la Ley de Bosques, la deforestación aumentó un 10 % en 2024 con respecto a 2023. ¿Qué cree que está pasando en las provincias del Gran Chaco argentino? ¿Qué falló?

—Hay complicidad de los gobiernos de las provincias para no hacer nada y permitir la deforestación ilegal. Al haber complicidad entre los grandes empresarios y los gobiernos, se autorizan desmontes en zonas donde no se puede y, cuando no se autoriza, igual se desmonta de manera ilegal porque no hay penas que desalienten la deforestación. Es decir, hay solamente multas y, si alguien quiere desmontar sin permiso de nadie, puede hacerlo. Después la provincia le cobra una multa que está desactualizada, que es muy poca. Se paga la multa y se sigue adelante con el desmonte.

—¿Cuáles son los principales intereses económicos detrás de este escenario de aumento de la deforestación?

—Lo que está teniendo mayor avance es la ganadería. Lo que se hace es deforestar grandes superficies, miles de hectáreas, para poner pasturas exóticas y criar vacas. En el lugar donde se crían las vacas, se hace lo que se llama desbajerado, que es cuando se quita todo el sotobosque y se transforma como si fuera una plaza con uno que otro árbol. Ese desmonte de miles de hectáreas, las provincias lo consideran un proyecto sustentable. Pero en realidad son desmontes encubiertos porque el bosque pierde toda su complejidad, con el uso progresivo de los agrotóxicos y el fuego que se hace para controlar las pasturas, a los pocos años ya no hay nada de monte, no queda ni el árbol que había qo en pie.

En segundo lugar, los cultivos de soja están avanzando. Sobre todo, en el norte porque las tierras son más baratas. No se respetan los derechos de los indígenas ni de los campesinos que son los verdaderos poseedores de la tierra. No tienen títulos o tienen solamente la posesión, pero eso no se respeta y fácilmente se venden las tierras con ellos adentro. Luego se ejecutan los desalojos, mucho peor ahora que se derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena —la 26160—, que no los permitía. Ahora es muy fácil.

—Precisamente, el presidente Javier Milei firmó un decreto en diciembre posibilitando los desalojos de tierras reclamadas por pueblos originarios y campesinos, ¿cuál es la situación con respecto a los desalojos en la región?

—Se están activando. En el caso de la provincia de Santiago del Estero ya ha habido desalojos. En Salta también y algunos otros están a punto de ejecutarse. Ahora mismo hay riesgo de desalojo en Quebracho, una comunidad indígena de cazadores, pescadores y recolectores del Chaco.

En general, por más que vayan los caciques, los líderes indígenas y campesinos a oponerse y defender su ámbito de vida, o que los técnicos vayan a hablar de todos los riesgos de la deforestación, lo mismo se autoriza. Entonces, nadie cree cuando las provincias dicen que no van a autorizar desmontes en tierras indígenas. Porque de hecho ya lo está haciendo.

Nota de redacción: Los gobiernos de las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero sostienen que realizan los controles exigidos por las leyes provinciales. El gobernador de Salta criticó recientemente la Ley Nacional de Bosques de Argentina. Dijo: “De qué nos sirve esa Ley de Bosques que nunca nos pagó nada de lo que nos corresponde”, en referencia a fondos nacionales que deberían haber sido enviados a la provincia para la conservación de los bosques nativos.

—¿Cambió el activismo ambiental desde la llegada del presidente Javier Milei? ¿Cuáles son los desafíos en este escenario político?

—Creo que aumentó el activismo respecto a que hay mayor unidad. Por lo menos en el tema indígena ha habido un resurgimiento de los movimientos. Por ejemplo, acá en el norte, el Tercer Malón de La Paz —que está integrado por varios pueblos indígenas que han ido a reclamar sus derechos antes de que se derogue la ley— ha estado haciendo asambleas indígenas para resistir los desalojos y también por el tema de los bosques.

Es un tiempo difícil, pero la gente está organizándose con mayor unidad justamente por el sufrimiento que hay. Las comunidades se están organizando y se están reuniendo más que antes. Sin embargo, es muy difícil que puedan hacer algo frente a los desalojos y los desmontes porque todo termina siendo judicializado y manejado de manera violenta. Hay zonas donde los campesinos y los indígenas ni siquiera pueden ir a hacer frente con el cuerpo, a detener las máquinas o a desalambrar los territorios, porque las bandas armadas que trabajan para los terratenientes o para los políticos, por supuesto, terminan matando gente.

Creo que la fortaleza interna es algo que se está trabajando ahora. Eso es muy importante porque los jóvenes también se están dando cuenta de la importancia de defender la tierra, algo que antes quizás no veían porque no lo sufrían.

—Para quienes no conocen el monte argentino —como se llama al bosque nativo en esta región—, ¿cómo es esta zona boscosa? ¿Cuál es la conexión entre los pueblos indígenas y el monte?

—Es un monte seco. Hay árboles muy antiguos y grandes, como quebrachos y algarrobos. Son árboles de madera dura porque resisten la sequía y tienen un crecimiento muy lento, por lo cual la madera es muy valiosa. Tienen cientos de años.

Ese monte se denomina El Impenetrable, porque en épocas antiguas era un monte donde no se podía transitar, por las especies espinosas que había y por la falta de agua. No tiene cursos de agua permanentes, salvo dos grandes ríos que surcan la región, que son el Pilcomayo y el Bermejo. El monte termina siendo vital porque es como la refrigeración de la región. Es lo que conserva la temperatura, la humedad y la vida. Cuando se deforesta, queda una zona que fácilmente se erosiona y que termina siendo de inundaciones y sequías recurrentes.

El Chaco seco tiene animales que están en peligro de extinción, como el yaguareté, el tatú carreta, el oso hormiguero y la tortuga terrestre. La mayor parte de los animales que están en peligro de extinción en Argentina está en la región del Gran Chaco.

También conviven allí las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, y su vida se basa en la reciprocidad que tienen hacia la tierra, hacia sus dioses, sus protectores, por lo que tienen una espiritualidad muy ligada al monte. Tanto los indígenas como los campesinos tienen actividades que, desde el principio de los tiempos, nunca han hecho desaparecer el monte. Incluso para la cría de ganado, los campesinos no necesitan desmontar.

Cuando uno visita las comunidades indígenas Wichí, por ejemplo, es un mundo completamente desconocido para quienes viven en la ciudad. Tienen sus propios dioses, su propio mundo mágico, sus chamanes, su medicina, sus técnicas ancestrales para reforestar y cosas completamente increíbles que creo que si las personas comunes conocieran toda la cultura que tienen los indígenas, estarían maravillados y querrían que sigan existiendo por siempre.

Es una vida completamente en armonía, más allá de los riesgos que tienen por el desmonte que se transforma en desesperación por la huida.

—¿Cuál es su primer recuerdo de su conexión con el monte?

—Desde chica he tenido las historias de mis abuelos y las que me contaban mis padres. Desde que era niña he tenido en mi imaginación cómo era la vida en las comunidades y, a medida que crecí, pude ir a esos lugares. Siempre me ha llamado la atención todo el sentido espiritual y los cuentos que se transmiten de generación en generación que, por supuesto, he tenido la suerte de escuchar al lado del fuego.

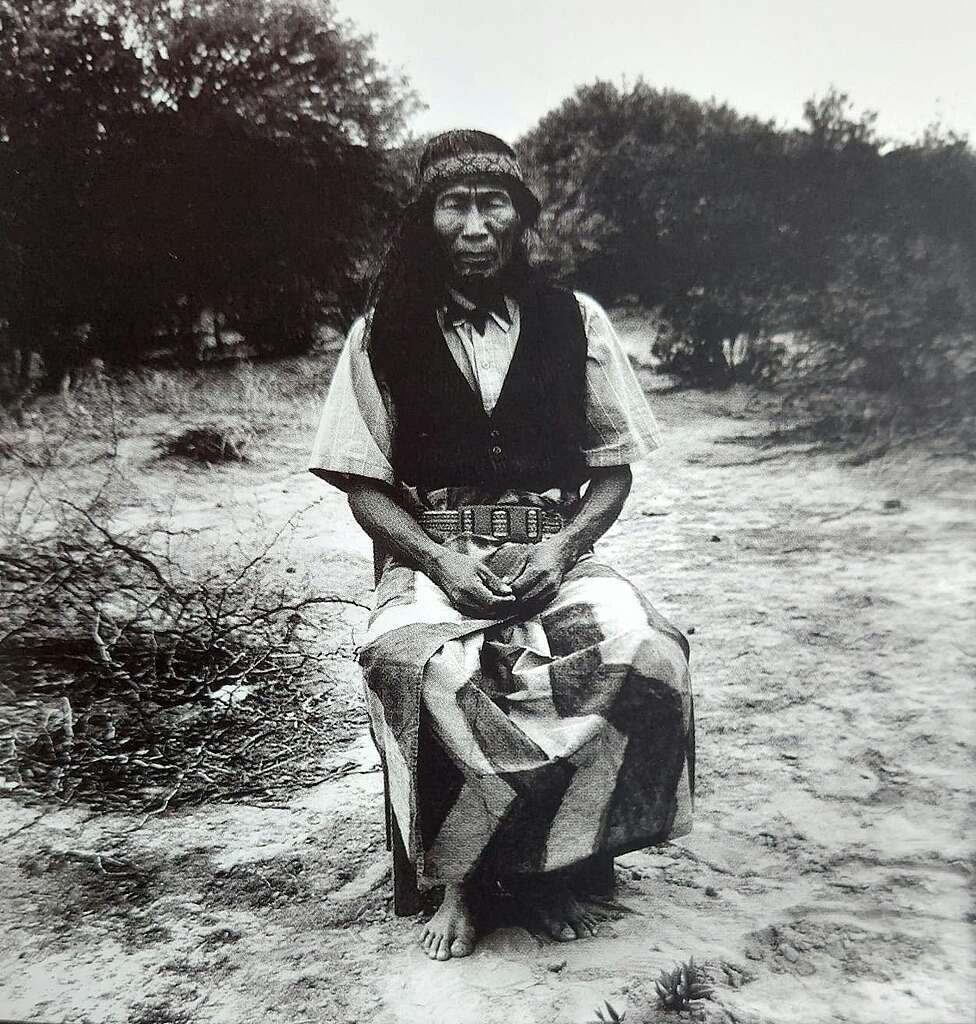

Me ha interesado siempre cómo es que se forma y se llega a ser un chamán. Tuve la oportunidad de conversar con uno de los chamanes más importantes, que ya falleció, y que se llamaba Tiluk. Vivía a la orilla del Pilcomayo y él siempre me contaba cosas maravillosas. Fue un hombre que ayudó mucho en la lucha, porque a partir de su conocimiento y su importancia como indígena, apoyó a otros líderes que a veces no estaban muy convencidos de hacer frente a proyectos destructivos.

Tiluk contaba que nació ciego. Cuando tenía 7 años, su abuela —que era chamana—, falleció, pero antes lo llamó a él y le dijo que, a partir de ahora, sería chamán. Le dijo que todo lo que ella sabía, iba a pasárselo y que él quedaría a cargo. Cuando ella muere, Tiluk empieza a ver. Recupera la vista. Tiluk, en Wichí, significa “ciego”. Él siguió llamándose así toda la vida, aunque ya veía.

Él me contaba siempre de los sueños y las pruebas que debe atravesar un chamán. Esos son mis primeros recuerdos, a la vuelta del fuego, escuchando las historias que él contaba. Hoy en día, los hijos de Tiluk, que son jóvenes, son grandes dirigentes y están a cargo de una organización que se llama Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), que muy recientemente han venido en caminata desde ahí, desde cerca del límite con Bolivia, hasta la ciudad, para hacer sus reclamos al Gobierno (local), que hasta el momento no los ha recibido. Están organizándose y resistiendo a la falta de agua.

—El monte tiene un rey en peligro desde hace décadas: el yaguareté o jaguar. ¿Ha visto uno en estado salvaje, de forma fortuita, en el monte? ¿Cuál es la situación del jaguar en este territorio?

—Mientras vivía en Iguazú, los vi varias veces caminando por la cornisa dentro del Parque Nacional. Allí hay muchos, pero no en la región chaqueña, sino en la selva paranaense. Ahí he visto incluso cachorros y he acompañado a los que hacen los estudios poniéndoles collares de seguimiento satelital.

Pero en la región chaqueña, no he visto nunca yaguaretés. Siempre que viajamos, tenemos historias de que vieron un jaguar acá, que vieron un jaguar allá. Que hay huellas o que atacó al ganado. Casi siempre mandamos esos datos y los contactos a los investigadores que estudian a la especie, para poder saber si hay alguna prueba, a nivel científico, de la existencia del animal. Pero, lamentablemente, son muy pocos los registros que se tienen. Sería muy lindo poder verlos en estado natural, cruzarse en algún momento. Pero estamos en zonas donde se está desmontando, entonces es muy difícil encontrarlos.

Cuando nosotros presentamos el amparo [en nombre del yaguareté ante la Corte Suprema], hace ya tres años, se estimaba que había menos de 20 yaguaretés. Pero ahora esas estimaciones son peores. Hay biólogos que estudian el animal y dicen que habría menos de 10. Lo cual, prácticamente, lo pone al borde de la extinción. Sin embargo, hay algunos, al menos seis o siete de los que se tienen registros. Los científicos tienen fotografías con cámaras trampas, con huellas y con avistamientos directos.

Lamentablemente, también hay cacería en la región chaqueña. Tiene que ver con que lo cazan por deporte, como trofeo, o muchas veces tienen miedo al animal y lo matan, o también porque ataca al ganado. Esto pasa precisamente porque no tiene suficientes presas en estado natural, al tener todo fragmentado su ambiente. Pero bueno, creo que hay cada vez más conciencia sobre el peligro en el cual está la especie entre la gente que vive en el monte.

—¿Qué futuro espera usted para los bosques del Gran Chaco argentino?

—El monte, así como se destruye, también tiene una memoria —leñosa, diría yo— para volver. Es decir, si alguna vez se para la deforestación, se paran los desmontes y queda todavía una matriz de bosque cercana, el monte puede volver por sí solo, más allá de que nosotros no hagamos nada para enriquecerlo o para reforestar.

Eso lo hemos visto a lo largo de los años en lugares que se han desmontado y que han qo así, abandonados, digamos. Al cabo de 10 años ya hay un monte joven y biodiverso, ya hay bosques que tienen ciervos, corzuelas, quirquincho y sus animales nativos poblándolo. Tiene una capacidad de resiliencia muy fuerte. Es la memoria del monte que permanece.

Si seguimos trabajando para que, como pedimos en nuestro amparo, se detenga la deforestación, aunque no hiciéramos nada más, el monte podría volver, simplemente por dejarlo en paz. Eso es una gran esperanza. También lo es que los niños y los jóvenes tienen mayor compromiso y conciencia de lo que está sucediendo. A todos les parece mal el desmonte, a todos les parece mal la extinción.

Mis propios hijos son mucho más conscientes y pienso que estas generaciones, en el futuro, pueden hacer muchas más cosas que las que estamos haciendo nosotros ahora, que nos toca —lamentablemente, con estas nuevas autoridades nacionales— hacer una fuerte resistencia a estos cambios.

La familia Canido posee varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, donde desde hace una década viene deforestando.

Participá