東京電力福島第一原発事故から12年 〜いまとこれから

原発事故から12年の今年は重要な年。エネルギー政策の大転換、汚染水の海洋放出、汚染土の再利用など、重大な課題が一気に動こうとしているからです。

事故の教訓はどこへ─

政府は今後のエネルギー政策を、気候変動対策を名目に「原発を最大限活用」の方針に転換しようとしています。

史上最悪レベルの事故はまだ終わっていないのに、それでいいのでしょうか。

あれから12年。いまも事故の影響と向きあっている人々の声を、お届けします。

「汚染水が環境に影響ないなら、管理する必要はないはず」 小野春雄さん

福島県で漁業を営む小野春雄さんは、東日本大震災の津波で釣師浜の集落ごと自宅を流され、漁師だった弟さんは船といっしょに津波にのまれて亡くなりました。原発事故の放射能汚染の影響で、12年経った現在でも漁は「試験操業」の状態が続いています。

「原発を持つという自覚」 えすぺり

エスペラント語で「希望」を意味する「えすぺり」は、大河原さん夫妻が三春町で経営する、野菜、果物、パンなどを売る直売所とカフェです。夫妻が田村市船引町で有機農業を営みながら、原発事故後の2013年にオープンしたえすぺりの12年を追いました。

「被ばくをもたらす原発はよくないということを、若い人に知ってほしい」 池田実さん

2013年に郵便局を定年退職した池田実さんは、2014年2月から5月まで、当時まだ帰還困難区域だった浪江町で除染作業に従事。同年8月から2015年4月まで福島第一原発構内で、廃炉作業をおこないました。そこで池田さんが目にしたものとは。

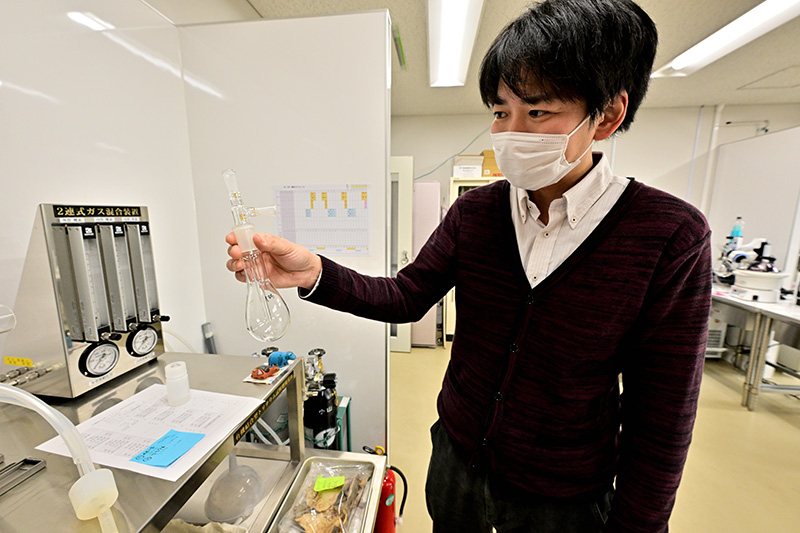

「事実を隠蔽するのではなく明らかにすることが、放射能への不安を取り除く最も確かな方法」 たらちね

認定NPO法人「いわき放射能市民測定室たらちね」は、福島第一原発事故による被ばくから子どもや人々の健康と暮らしを守るため、2011年11年に設立されました。食品、水、海水、魚貝類、土壌、人体などの放射能を測定し続けています。

痛みに寄り添えない国は良くなりようがない。自分が強く生きていかなきゃ

グリーンピースを寄付で支えてくださっている方の中には、福島第一原発事故の影響をうけている方もおられます。皆さんから事故前や事故後のご経験を伺うこともあります。福島県在住の佐藤真実さんにお話を伺いました。

「国は本当に危ない時には見捨てる」 菅野みずえさん

福祉関係の仕事をしてきた菅野みずえさんは、2008年から浪江町津島にある夫の実家で暮らし、原発事故当時は大熊町包括支援センターで福祉士として働いていました。原発事故が起こったのは、母屋のリフォームが半分終わった後のことでした。

「原発を動かすということは、放射能の毒を作るということ」ちくりん舎

ちくりん舎は、市民による放射能汚染の実態を調査・監視・発信するため、2012年に設立されました。フランスACROからゲルマニウム半導体測定器の寄贈を受けて、フクロウの会(福島老朽原発を考える会)と、多摩地域で環境問題に取り組んできた市民団体などが設立母体です。

「不安に苛まれる日々、いまも」 安齋徹さん

飯舘村で生まれ育ち、地元で60年以上暮らしてきた安齋徹さん。原発事故以前は、林業や農業を営んでいましたが、事故後の2011年6月に飯舘村から避難。福島県内の避難所や仮設住宅を経て、伊達市で中古住宅を購入して暮らしています。

事故はいまも続いている

12年前、まだ寒かったあの日のことを覚えていますか。 随分前のことだから、もう忘れてしまったという人もいるかもしれません。 でも、事故の影響はずっと続いています。グリーンピースが独自に実施してきた調査から導き出された事実をご覧ください。