La discusión legislativa sobre agrotóxicos en el Congreso ocurre en un contexto donde el Estado acrecienta el riesgo derivado del uso de estas sustancias, en vez de avanzar hacia su reducción. Esa normalización empieza por el lenguaje: el proyecto evita deliberadamente la palabra “agrotóxicos” y la sustituye por “fitosanitarios”, un término que sugiere cuidado de los cultivos cuando en realidad se trata de sustancias con efecto tóxico comprobado sobre organismos y ecosistemas, que se aplican a gran escala en zonas donde vive gente. El cambio de palabra no es semántico: tiene un sentido político, porque atenúa la percepción de riesgo y habilita socialmente su uso.

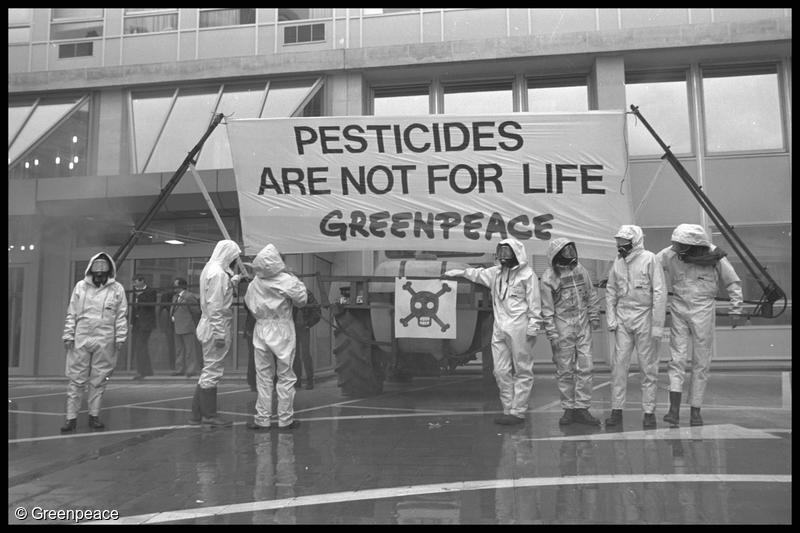

Hace años que Greenpeace advierte que el uso masivo de glifosato y otros agrotóxicos no solo genera contaminación ambiental sino que consolida un modelo de agricultura dependiente de insumos químicos y semillas transgénicas. La expansión del monocultivo y de los paquetes tecnológicos asociados ha provocado pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, contaminación del agua y desplazamiento de comunidades rurales. Ese diagnóstico sigue vigente y corre riesgo de profundizarse bajo un intento de legitimar esas prácticas. Ya en 2011, el informe “Glifosato: una estrategia tóxica” de Greenpeace documentaba estos impactos y alertaba sobre la consolidación de un modelo agrícola químico-dependiente y socialmente desigual (ver informe completo). Ese diagnóstico sigue vigente y hoy se profundiza bajo un intento de legitimar esas prácticas.

La evidencia científica y los antecedentes judiciales demuestran que el contacto de las comunidades con agrotóxicos genera daño comprobado. Los datos existentes en Argentina son consistentes: agrotóxicos como el glifosato y la atrazina que se detectan en lluvia, aire y cursos de agua (1, 2); estudios con biomarcadores demuestran daño genético y afectación respiratoria en población expuesta (3) y tribunales provinciales que establecieron 1.000 metros de exclusión en base a pericias oficiale (4, 5). Frente a esa evidencia, una eventual aprobación de límites de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones y 45 metros para aplicaciones aéreas representaría una regresión sanitaria y ambiental, no una regulación protectora.

Desde Greenpeace sostenemos que esa evidencia no justifica “administrar” el riesgo sino revisar estructuralmente el modelo basado en agrotóxicos y avanzar hacia sistemas productivos que cuiden el ambiente y la salud de las comunidades. Sin embargo, el proyecto de ley en debate está orientado en sentido opuesto: no reduce el uso ni planifica su sustitución, sino que consolidaría su continuidad y rebajaría los niveles de protección existentes.

La ley propuesta no “armoniza” el mosaico normativo actual como plantea su texto sino que desandaría los avances ya conquistados. Ordenanzas municipales, como la del Municipio Campana (6) en la provincia de Buenos Aires y fallos judiciales como los de esa jurisdicción (7) y los de Sastre y Piamonte en Santa Fe , fijaron 1.000 metros como umbral precautorio. De aprobarse esta norma, esos precedentes quedarán vulnerados y las jurisdicciones perderán margen para aplicar el principio precautorio. Lo que hoy protege personas y agua por la vía judicial o local, pasaría a ser sustituido por un estándar nacional de baja exigencia.

La tendencia no se limita al plano normativo. El Gobierno liberó importaciones de agrotóxicos y redujo aranceles para su ingreso, abaratando la disponibilidad de químicos importados. Esa decisión fortalece un modelo químico-dependiente y genera presión sobre la producción local, sin introducir criterios sanitarios ni ambientales compensatorios. En lugar de orientar la política agrícola hacia reducción de tóxicos y transición productiva, estas medidas facilitan el acceso a agrotóxicos y perpetúan un esquema de alta exposición, sin protección territorial mínima.

El discurso histórico de las empresas y el estado suele apelar a la “productividad” y la “seguridad alimentaria”, pero los datos contradicen esa narrativa: Argentina no usa agrotóxicos para producir alimentos y abastecer a su población sino para sostener las ganancias de las empresas exportadoras La liberación de importaciones de agrotóxicos refuerza esa lógica: el país se compromete con un modelo químico-intensivo sin atarlo a acuerdos de reducción de uso, monitoreo independiente ni transición agroecológica programada.

Este proceso se da en paralelo a hechos recientes de impacto ambiental asociados a la producción de agrotóxicos en el país. Atanor —uno de los principales fabricantes locales de glifosato— acumula denuncias por vertidos ilegales, incumplimientos ambientales reiterados y una explosión ocurrida en 2024 en su planta de San Nicolás. El sistema regulatorio nacional hoy no ejerce control alguno el control sobre esas fuentes de contaminación; al contrario, reproduce las condiciones para expandir el uso del producto que fabrican y distribuyen.

La posición de Greenpeace es clara: el país debe iniciar un proceso de reducción progresiva y salida del uso masivo de agrotóxicos, no consolidarlo mediante leyes de baja protección. No existe justificación para aprobar una norma que reduzca estándares de seguridad ambiental, vulnere precedentes precautorios o debilite la protección de las poblaciones expuestas asegurando la continuidad del riesgo. La evidencia científica muestra que no existe forma “segura” de sostener un modelo químico-intensivo. La única salida real es la transición hacia sistemas agroecológicos que prioricen la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Avanzar hacia un estándar que permita fumigar a pocos metros de personas y de agua equivaldría a aceptar un nivel de daño como parte de la normalidad. Hacerlo implicaría institucionalizar el riesgo y marcar un retroceso en el derecho a la salud y a un ambiente sano.

El desafío no es fortalecer el marco legal del negocio de los agrotóxicos, sino asegurar la protección de las personas, del agua y del ambiente. Cualquier decisión que ignore esa prioridad significa retroceder en los derechos conquistados y avalar el riesgo al que se exponen la salud y la vida.

Notas:

3-Bernardi, N., Gentile, N., Mañas, F., Méndez, Á., Gorla, N., & Aiassa, D. (2015). Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. Archivos argentinos de pediatría, 113(2), 6-11.

4-La Corte Suprema de Santa Fe confirmó que los agrotóxicos producen daño en la salud y fijó mil metros sin fumigaciones – Agencia de Noticias Tierra Viva

6- ECOFIELD – Municipalidad – Campana (Buenos Aires, Argentina) – Ordenanza (HCD) 5.792/11.