Desmatamento, violência no campo e fogo andam de mãos dadas rumo ao interior da Amazônia pela fronteira sul do desmatamento

Até 1975, a Amazônia brasileira havia perdido apenas 1% de sua cobertura florestal. Quase cinquenta anos depois, o Brasil já perdeu quase 20% de sua porção da maior floresta tropical do mundo, segundo dados do MapBiomas. O motor para tanta destruição foi a implementação de uma ideia equivocada de que a floresta seria um empecilho, um “inferno verde” a ser vencido para dar lugar ao “desenvolvimento”. Modelo defendido até hoje e que segue fazendo vítimas, acumulando tragédias e promovendo a miséria para muitos e lucro para poucos.

O carro chefe deste modelo é a produção agropecuária, que avança sobre a floresta, apoiada no desmatamento e no uso do fogo. Hoje em dia, a ciência já provou que, na verdade, a floresta tem muito mais valor em pé, do que desmatada. Apesar disso, a visão “desenvolvimentista” do século passado ainda é defendida pelas elites econômicas e executada com apoio de políticos e empresas.

O desmatamento para a produção de commodities já está consolidado em áreas onde antes existiam floresta, como o Mato Grosso e parte do Pará. Mas o arco do desmatamento segue avançando, especialmente no sudoeste e oeste do Pará, onde a escala de destruição segue alcançando proporções titânicas, e na região sul do bioma, onde se encontram os estados de Rondônia, Amazonas e Acre, área visitada pelo Greenpeace Brasil na expedição realizada em setembro de 2021, e que vem se destacando nos últimos anos, devido a velocidade e voracidade com que a floresta é consumida.

A porção de floresta que existe nessa região resiste graças à criação, no passado, de Unidades de Conservação estaduais e federais e é a barreira que protege a parte mais preservada da Amazônia. Permitir que a destruição avance por essa região pode ser um caminho sem volta, com consequências desastrosas para o Brasil e para o mundo.

Fogo reacende a fronteira adormecida

Como acontece em outras fronteiras de desmatamento na Amazônia, o processo de mudança do uso da terra começa com a retirada da madeira de maior valor, seguida da derrubada das árvores menores e, consequentemente, as queimadas, que são usadas no processo de desmatamento. De 1 de janeiro a 20 de outubro deste ano, os três estados (AM, RO e AC), juntos, responderam por quase metade (49,5%) dos focos de calor identificados na Amazônia, segundo dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Amazonas, sozinho, concentrou 21% dos focos de calor (14.356) do período.

De 1 de janeiro a 7 de outubro, os alertas de desmatamento do Deter-B nesses três estados juntos chegaram a 3.208 km², segundo dados do Inpe. “De 2019 para cá houve um aumento na área de grilagem de terras em Rondônia. Algo que muitas vezes a gente tá chamando de ‘grilagem online’, que são propriedades declaradas, em áreas próximas a unidades de conservação e até mesmo dentro das unidades de conservação”, relata a pesquisadora do Programa de Geografia da Universidade Federal de Rondônia, Amanda Michalski.

A grilagem, aliás, é um grande problema na Amazônia como um todo. No último ano, 31,63% dos alertas de desmatamento foram detectados em florestas públicas não destinadas. Essa situação pode se intensificar ainda mais se projetos de Lei como o 2633/2020, conhecido como PL da Grilagem, aprovado em agosto deste ano pela Câmara dos Deputados, forem aprovados. Na prática, este projeto irá anistiar invasores de terra pública e incentivará novos ciclos de grilagem. O PL aguarda agora a aprovação no Senado e pode ser votado a qualquer momento.

De acordo com Michalski, o gado é usado na região como “um manto, para disfarçar o crime ambiental que vem a partir da grilagem de terra”. De acordo com informações do IBGE, em 2020, Rondônia contava com um rebanho bovino de 14,8 milhões de cabeças de gado, isso equivale a oito bois para cada habitante do estado.

A pecuária extensiva avança pautada na abertura constante de novas áreas. Muitas vezes a pecuária é utilizada no processo da grilagem, onde as áreas, depois de derrubadas e ocupadas com alguns bois, acabam legalizadas por vários meios. Essas terras, posteriormente, podem ser repassadas para a produção de commodities, a exemplo da produção agrícola que utiliza de mecanização e fertilização para produzir grãos, principalmente soja. A soja por sua vez tem se expandido continuamente na Amazônia, em áreas que eram previamente pastagens, deslocando a pecuária para áreas de floresta. Resumindo: o gado abre espaço para a soja entrar.

“Hoje a gente já observa que essa pecuária que tá no norte de Rondônia já avança para o sul do Amazonas e parte do Acre, e a soja avança aqui em Porto Velho”, explica. De acordo com a pesquisadora, a ação dos governos estadual e federal tem sido determinante para a intensificação desse processo na região.

Em maio deste ano, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (sem partido), sancionou a Lei Complementar 1.089, que extinguiu 202 mil hectares de áreas protegidas no estado, retirando a proteção de porções significativas da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim. A Resex Jaci-Paraná perdeu quase 90% de seu território e o Parque Estadual de Guajará-Mirim perdeu 55 mil hectares. Essa lei está sendo questionada na Justiça.

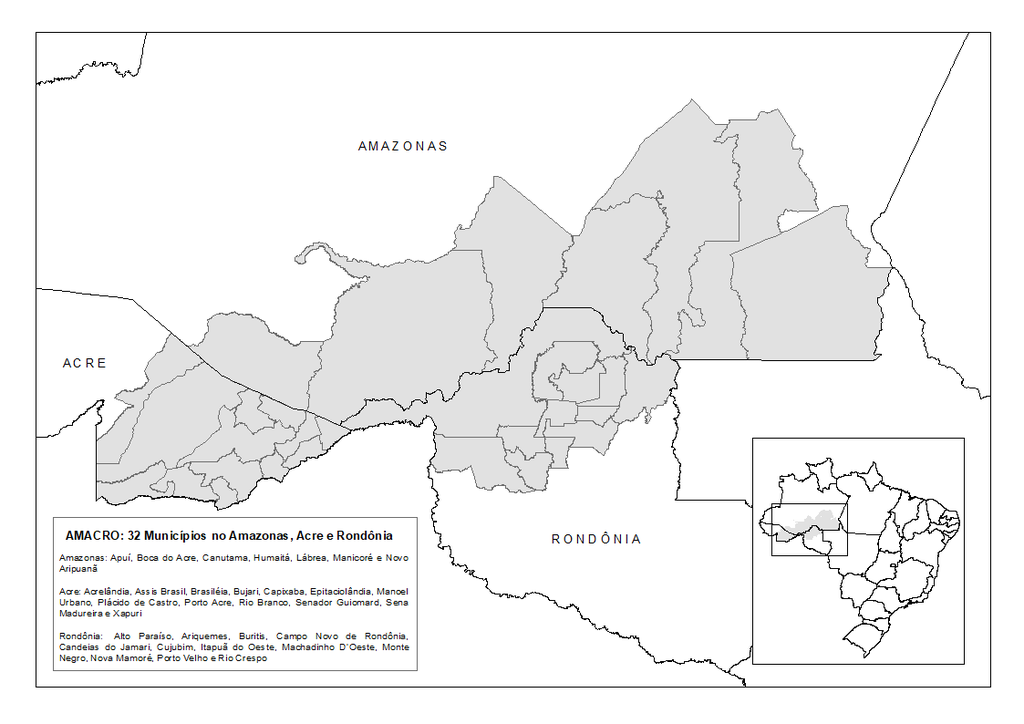

“Rondônia é como um laboratório do crime ambiental. Se deu certo em Rondônia, isso vai se intensificar e a gente vê este processo a partir do que eles estão querendo montar, essa nova regionalização que é a chamada AMACRO”, alerta a pesquisadora.

AMACRO é um acrônimo formado pelas iniciais de Amazonas, Acre e Rondônia, e trata-se de uma regionalização econômica que visa incentivar a produção agropecuária na região. Apesar de a palavra “sustentabilidade” estampar todas as publicações oficiais a respeito do projeto – o nome atual do plano é Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunâ-Madeira -, sua estrutura está construída em torno da ampliação de infraestrutura e incentivos voltados à produção agropecuária.

“Isso é preocupante, principalmente porque além de incentivar um modelo nada inclusivo e que se nutre de desmatamento, não conversa com a urgência climática e com a crise da biodiversidade, podendo abrir cada vez mais acesso para partes praticamente intactas da Amazônia”, diz Cristiane Mazzetti, da campanha de Amazônia do Greenpeace.

O exemplo mais próximo desta iniciativa pode ser visto no Cerrado, com o MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), onde o modelo promoveu a concentração de renda, de terras, desmatamento e esgotamento dos recursos naturais, além do acirramento da violência no campo.

Para o Queops Silva de Melo, representante do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) de Lábrea, infelizmente as políticas públicas na região são mais direcionadas para o agronegócio do que para atividades que convivem com a floresta, o que resulta nessa disparidade entre os modelos econômicos. “O que a gente precisa aqui é incentivo à produção extrativista. Essa região do Sul do Amazonas é vista como área de exploração livre, você pega a produção do indígena, do ribeirinho, e leva a preço baratíssimo. Ao mesmo tempo, vão trazendo coisas de fora que não são da nossa cultura, não é da nossa vocação, nosso sistema aqui é um sistema riquíssimo de biodiversidade. Se valorizasse isso com política pública a gente teria recursos suficientes para todo mundo viver bem”.

Violência na floresta

De acordo com o último relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) sobre Violência no Campo, em 2020 foram registrados 69 conflitos no Acre, 68 no Amazonas e 72 conflitos em Rondônia. Em todo o Brasil, foram 2.054 ocorrências de conflitos no campo, o maior número da série histórica do levantamento, que começou em 1985.

“Aqui atualmente o conflito por terra não é tanto pela propriedade da terra, pelo assentamento. O pessoal está brigando para ficar acima da terra. A maior parte dos conflitos é de pessoas que se vêem ameaçadas e expulsas de suas terras. E para isso muitas vezes usam o fogo, o desmatamento e a destruição como forma de expulsar as comunidades tradicionais de seus territórios e da floresta que é sua fonte de recursos e de vida”, conta Josep Iborra Plans, missionário da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Porto Velho.

O missionário relata casos de ameaça, expulsão, trabalho escravo e até assassinatos, onde os culpados dificilmente são identificados ou punidos. O representante da CPT fala de uma justiça desigual, que pune o pequeno colono, enquanto inocenta grandes grileiros. “O Estado, de uma forma assim de propósito, se faz ausente, deixando os pistoleiros agirem e que impere a lei dos mais fortes, dos grandes grileiros”, afirma.

São casos como o do agricultor Antônio da Silva*, que vivia em uma comunidade ribeirinha em Rondônia e foi expulso da terra que habitou por 25 anos. “Um dia chegou uma pessoa lá dizendo que era dona da minha terra e de mais 18 mil hectares. Me chamaram para entrar num acordo que eu acredito que ia custar a minha vida, né? Então eu não aceitei e hoje eu tô pagando esse preço”, relata. Depois da recusa, o agricultor passou a ser ameaçado e perseguido por pistoleiros, teve sua área cercada, seus animais de criação mortos, até que as ameaças se intensificaram de tal maneira, que ele foi forçado a sair de sua terra.

O extrativista Augusto de Souza* traz um relato parecido. Depois de anos vivendo da coleta de castanhas em uma reserva extrativista no Amazonas, viu seu mundo virar de cabeça quando grileiros invadiram seu castanhal e o expulsaram da área. Hoje, as castanheiras centenárias não existem mais e a sensação é de impotência. Ambas identidades foram preservadas nesta reportagem, para segurança dos entrevistados, que seguem sob ameaça.

“No Sul de Lábrea foi mais ou menos assim, tinha os extrativistas de castanha, os seringueiros, e aí começou a invasão. O pessoal começou a entrar, os madeireiros tirando madeira, depois vinham os pecuaristas derrubando o resto. Alguns dos extrativistas que resistiam ao preço deles, eles diziam que então custaria R$ 4, que é o preço de uma bala”, conta Adelson Arruda de Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Lábrea, que viu a economia do município, antes baseada na agricultura familiar, avançar rumo à concentração de terra e onde a pecuária responde pela maior parte da produção.

Segundo Adelson, muitos dos “novos donos” da terra vem de outros estados, como o Paraná e Mato Grosso. “O que acontece com o agricultor familiar depois que ele é expulso da terra? Ele deixa a agricultura familiar e vem para a cidade basicamente para passar necessidade, passar fome”, relata.

A flexibilização da legislação ambiental e a falta de fiscalização são as causas apontadas pela missionária Laura Vicunha, do CIMI de Rondônia, para o avanço das invasões e da violência que sofrem os povos indígenas no estado.

“O território Karipuna, por exemplo, é um território que no passado já foi reduzido 40 mil hectares e é um povo pequeno, então fazem de tudo para pressionar esse território. Esse ano a pressão se intensificou ainda mais, sobretudo na parte sul da terra indígena, que foi impactada por aquela lei (1.089) que desafetou a Resex Jaci-Paraná e parte do Parque Estadual Guajará Mirim. Com essa pressão e com essa liberação, a legalização da grilagem, fez com que o desmatamento e os focos de queimada voltassem a subir”, afirma.

Entre 2017 e 2020, foram devastados 3.646 hectares da TI Karipuna, que ocupa a posição de 9ª terra indígena mais desmatada na Amazônia. Os relatos de extração ilegal de madeira, ameaças e até de loteamentos dentro da TI são fartos, mas os problemas continuam, o que levou os Karipuna a entrarem com uma ação judicial contra a União, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o governo de Rondônia por inação. Na ação, os indígenas pedem que os invasores sejam expulsos, que as obras realizadas dentro da TI sejam destruídas, que as áreas desmatadas ilegalmente sejam recompostas e que a TI seja, de fato, protegida e fiscalizada.

A situação das populações indígenas não é muito melhor no Amazonas, onde o avanço da agropecuária ameaça a vida dos povos de norte a sul do estado. De acordo com Queops, do CIMI, as queimadas e o desmatamento impactam a saúde e a sobrevivência dessas populações. “A fronteira agrícola vem chegando e uma das coisas que preocupa a gente é que todas essas comunidades, essas aldeias, o principal acesso é pelo rio, mas os igarapés estão sendo fortemente ameaçados, eles estão secando e essa população está sendo forçada a migrar de um local para o outro, devido a esse desmatamento nas cabeceiras dos rios vindo do sul do município”, conta.

As constantes ameaças vindas de Brasília, como a possibilidade de aprovação do Marco Temporal, adicionam uma camada extra de pressão. A tese, defendida arduamente por ruralistas, dentro e fora do Congresso, e pelo presidente Jair Bolsonaro, que prometeu “não demarcar um centímetro de terra índigena” em seu governo, argumenta que um povo indígena só pode ter sua terra demarcada se conseguir comprovar que estava sobre ela no dia 5 de outubro de 1988, data em que a Constituição foi promulgada, ignorando todo o processo colonizatório, em que muitos povos foram dizimados, escravizados, proibidos de falar seu idioma e exercer sua identidade cultural, além de expulsos de suas terras.

“Não é assim, nós estamos aqui há muito tempo, nós estamos aqui muito antes de 5 de outubro de 1988. Então, nós entendemos que a demarcação dos nossos territórios precisa ser concluída. Eu tenho o meu território demarcado. Já outros parentes aqui da nossa região não tem. Então precisamos lutar por eles”, defende Antônio Enésio Tenharim, coordenador geral Organização dos povos indígenas do Alto Madeira (Opiam). De acordo com o Antônio, esta não é a única ameaça vinda de Brasília. O sucateamento da Fundação Nacional do Índio (Funai), o Projeto de Lei 191/2020, que visa permitir a mineração em TIs, também ameaçam a integridade dos povos indígenas não só do Amazonas, mas de todo o Brasil.

“Vivemos um momento em que a floresta e seus povos estão seriamente ameaçados pelo enfraquecimento de órgãos públicos de controle, por uma série de propostas no âmbito legislativo, que objetivam entregar as florestas públicas para o desmatamento, e por uma visão de desenvolvimento que já se mostrou equivocada para a Amazônia”, afirma Cristiane Mazzetti. “A região do sul do Amazonas, norte de Rondônia e Acre é mais uma expressão desse modelo que precisa ser revisto imediatamente, dada a emergência climática e a vulnerabilidade social presente no Brasil. É preciso viabilizar uma economia capaz de conviver com a floresta e promover real desenvolvimento na região”, defende.

Faltando poucos dias para a 26ª Cúpula Climática da ONU, também conhecida como COP26, brasileiros e o resto do mundo voltam suas atenções para ouvir o que os governos apresentarão como contribuições para solucionar a crise climática. O Brasil, que poderia ser uma liderança neste debate, infelizmente, segue na direção oposta.

Leia também as outras matérias da Expedição Amazônia 2021:

- Quando a economia da conservação encontra a economia da destruição

- Nuvem Tóxica: como a fumaça das queimadas impacta a saúde de quem vive na Amazônia

Sem a ajuda de pessoas como você, nosso trabalho não seria possível. O Greenpeace Brasil é uma organização independente - não aceitamos recursos de empresas, governos ou partidos políticos. Por favor, faça uma doação mensal hoje mesmo e nos ajude a ampliar nosso trabalho de pesquisa, monitoramento e denúncia de crimes ambientais. Clique abaixo e faça a diferença!

Discussão

Dentre todas as agressões que o bioma amazônico está sofrendo nada se compara com a recuperação da genocida BR-319 pois irá abrir a porteira para todo tipo de aventureiro chegar ao coração da floresta ainda intocada.