Negli scorsi mesi Greenpeace Italia ha acquistato presso un supermercato di Roma sedici bottiglie di acqua minerale, appartenenti agli otto marchi più diffusi nel nostro Paese (Ferrarelle, Levissima, Panna, Rocchetta, San Benedetto, San Pellegrino, Sant’Anna e Uliveto) e le ha inviate a due diversi laboratori – otto bottiglie in Germania, altrettante in Italia – per testare l’eventuale presenza di PFAS (sostanze poli- e per-fluoroalchiliche).

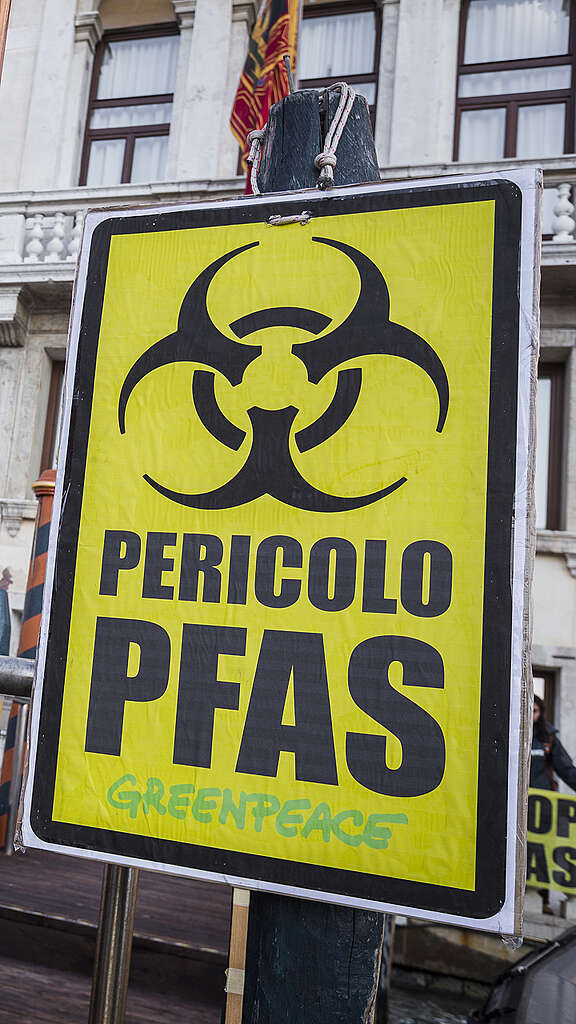

Si tratta di sostanze chimiche note anche come “inquinanti eterni”, usate in numerosi processi industriali e prodotti di largo consumo, che si accumulano nell’ambiente e che sono da tempo associate a gravi rischi per la salute. Tra le molecole ricercate da Greenpeace Italia in questa analisi rientra anche l’acido trifluoroacetico (TFA), ovvero il PFAS più diffuso sul pianeta.

Nei campioni d’acqua di Ferrarelle e San Benedetto Naturale non è stata rilevata alcuna presenza di PFAS – il che significa che le concentrazioni di tali sostanze in questi campioni sono risultate inferiori al limite di rilevabilità di 50 ng/L – mentre nei restanti campioni appartenenti a Levissima, Panna, Rocchetta, San Pellegrino, Sant’Anna e Uliveto è stato invece rilevato proprio il TFA.

Il campione che ha fatto registrare il valore più elevato di acido trifluoroacetico è quello appartenente all’acqua Panna, (700ng/l), seguito dal campione del marchio Levissima (570 ng/l) e dal campione di acqua Sant’Anna (440 ng/l).

Il TFA è l’unico PFAS rilevato nei campioni presi in esame, nessuno dei quali conteneva sostanze appartenenti al gruppo dei 20 PFAS regolamentati dalla direttiva UE sull’acqua potabile né sostanze appartenenti al gruppo PFAS-4 (PFOA, PFOS, PFHxS e PFNA), classificate come particolarmente pericolose. Greenpeace Italia ha inviato questi risultati alle aziende proprietarie dei marchi in cui sono state trovate tracce di TFA. Nessuna delle realtà contattate ha voluto commentare.

Sebbene il TFA (una molecola composta da una corta catena di due atomi di carbonio) sia nota da tempo, solo di recente si è cominciato a indagare i possibili effetti per la salute umana di questa sostanza ormai diffusa praticamente ovunque e a cui noi tutti siamo esposti. Lo si trova nella polvere domestica come nel sangue umano e, dunque, non sorprende che sia stato trovato anche nelle acque minerali. Le Autorità tedesche di recente hanno classificato il TFA come “tossico per la riproduzione” e “molto mobile e persistente”. Questa sostanza può derivare dalla degradazione di altri PFAS rilasciati nell’ambiente e si accumula negli organismi viventi, ad esempio in alcuni cereali.

I valori di TFA rinvenuti nei campioni raccolti da Greenpeace Italia (tra circa 70 e 700 ng/l) si allineano – anche se con valori leggermente inferiori – a quelli ottenuti da altre indagini in vari Paesi europei (tra 370 e 3.300 ng/l). Insomma, non si tratta di una questione limitata al nostro Paese.

Alla luce dei risultati degli ultimi studi, nella primavera del 2024 la Germania ha presentato all’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) una richiesta di classificazione del TFA come sostanza tossica per la riproduzione. Se l’ECHA approverà la richiesta, il TFA potrebbe essere classificato come “metabolita rilevante” delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari. Ciò verosimilmente significherebbe che, in conformità con l’ordinanza tedesca sull’acqua potabile (TrinkwV), non sarebbe consentito superare il valore limite di 100 ng/l, che potrebbe quindi essere esteso all’acqua potabile di tutti i Paesi europei.

Leggi il media briefing (in italiano)

Leggi il report tecnico (in inglese)